雙低甘藍型湘雜油356在長江中游及贛北站高產對比分析

江滿霞,高冰可

(江西省九江農業科學院,江西 九江 332000)

長江流域劃分為上、中、下游三個區,長江中游包括湖北、湖南、江西等地區。該地區屬亞熱帶季風氣候,光照充足,熱量豐富,雨水充沛,是油菜生產的優勢區域。長江流域冬油菜占冬種作物的比重分別為上游區占30%以上、中游區占40%以上、下游區占35%以上,其中長江中游常年種植油菜5553萬畝,油菜籽產量達639萬噸,面積、產量分別占長江流域的59%和 56%,是長江流域油菜面積最大、分布最集中的產區。油菜新品種湘雜油356試驗期間在油菜大省湖北的宜昌、荊州,湖南省、江西省兩年都表現高產,平均畝產分別排名第一,本文研究分析的湘雜油356為高產雜交湘雜油系列,在2018-2020年兩年國家冬油菜長江中游組平均畝產均排名第一,具有顯著優勢。

1 材料與方法

1.1 試驗地基本條件

試驗時間是2018年~2020年。國家冬油菜長江中游B組區試設在江西九江、湖北荊州、宜昌農科院等12個區試試驗基地。江西九江區試點國家區域試驗設在九江農科院試驗基地,該試驗基地為東經115.8°、北緯29°45″,前茬作物為水稻,土壤為潮土,土壤質地為潮砂泥田,土壤有機質為21.37 g/kg,土壤堿解氮為62 mg/g,土壤速效磷為12.8 mg/g,土壤速效鉀為130 mg/g,pH值5.9。土壤為中等肥力偏上。

1.2 參試品種

油菜,湘雜油356,為國家冬油菜區試長江中游B區參試品種,試驗點中參試12個品種中高產穩產表現突出的品種;華油雜12(對照),系華中農業大學雜交選育溫敏型波里馬細胞質雄性不育兩用系"195A"與恢復系"7-5"配組的兩系雜交油菜品種。

1.3 試驗設計

兩年區試嚴格按照國家油菜區域試驗進行,對照為華油雜12。隨機區組排列,重復3次,小區長寬8 m×2.5 m,小區面積20 m2,密度2.43萬株/畝,四周設寬1 m保護行。

1.4 試驗方法及田間管理

在長江中游贛北站九江農科院試驗基地,10月上旬用旋耕機整地兩次再穴播。播量為15 g/小區,密度為2.43萬株/畝,株、行距0.10 m×0.28 m。板田均勻撒施復合肥(20N∶8P∶20K)50 kg/畝,隨即翻耕。先人工穴施鈣鎂磷肥15公斤/畝、硼肥200 g/畝,后點油菜種子穴播;兩葉1心第1次間苗,每穴留苗4-5株,3~4葉定苗,每穴留3株。苗期趁雨追施尿素5 kg/畝提苗,擇晴朗天氣人工中耕除草1次。九江雨水較多,試驗地苗期未灌溉澆水。苗期試驗地出現菜青蟲,用2.5%高效氯氰菊酯加吡蟲啉噴霧防控3次,本試驗防蟲又防病。試驗于來年5月上旬收獲。試驗地播種,施肥,間定苗、中耕除草,蟲害防控,收獲等1天完成。農事活動與大田一致。

2 結果與分析

2.1 湘雜油356在長江中游國家區試中的產量分析

2.1.1 湘雜油356國家區試與對照華油雜12產量及經濟學特性分析

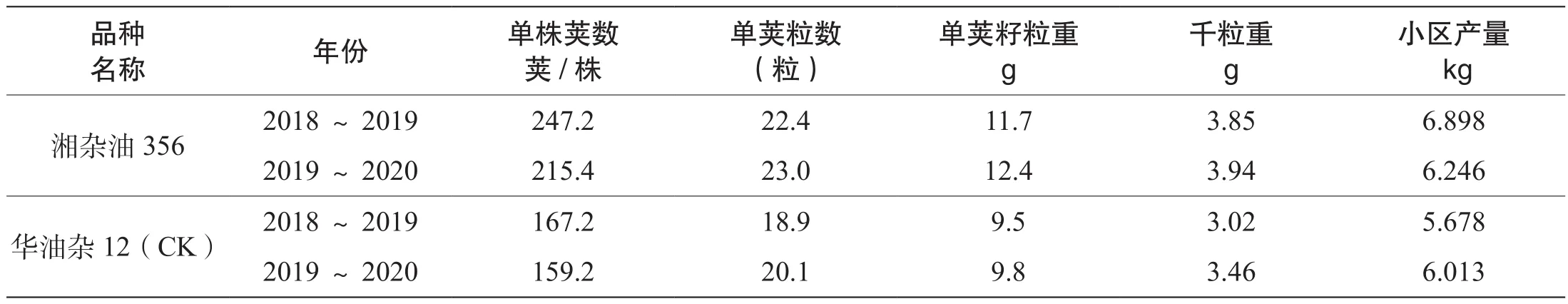

為了全面闡述湘雜油356在長江中游的高產豐產特性,將2018~2020兩年度國家冬油菜區試與華油雜12的產量及經濟學特性分析進行對比,結果表明:兩年單株結莢數247.2莢>167.2莢和215.4莢>159.2莢、單莢粒數22.4粒>18.9粒和23.0粒>20.1粒、單莢粒重11.7 g>9.5 g和12.4 g>9.8g、千粒重3.85 g>3.02 g和3.94 g>3.46 g、小區產量6.898 kg>5.67 kg和6.246 kg>6.013 kg(見表1)。國家冬油菜中游B組湘雜油356在2年區試中產量及各經濟性狀均優于或略高于湘雜油356高于華油雜12。

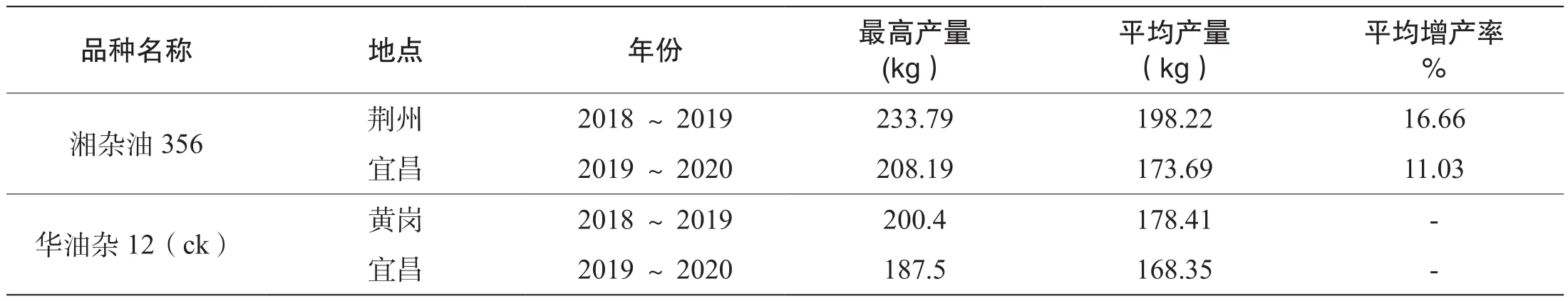

2.1.2 國家區試湘雜油356最高產量值分析

由表2分析:長江中游國家區試B組湘雜油356兩年來在荊州、宜昌最高產量分別為233.79 kg/畝和208.19 kg/畝,平均畝產198.22 kg/畝和173.69 kg/畝,較華油雜12分別高出33.39 kg/畝和20.69 kg/畝,增產率為16.66%和11.03%。湘雜油356連續兩年在長江中游湖北省兩個高產點荊州市和宜昌市平均產量是最高,可以看出該品種在長江中游高產穩產,特別是在主產省份,兩年平均產量均最高,適應性非常廣泛。見表1、表2。

表1 國家區試湘雜油356與對照華油雜12兩年經濟特性表

表2 國家區試湘雜油356最高產量值表

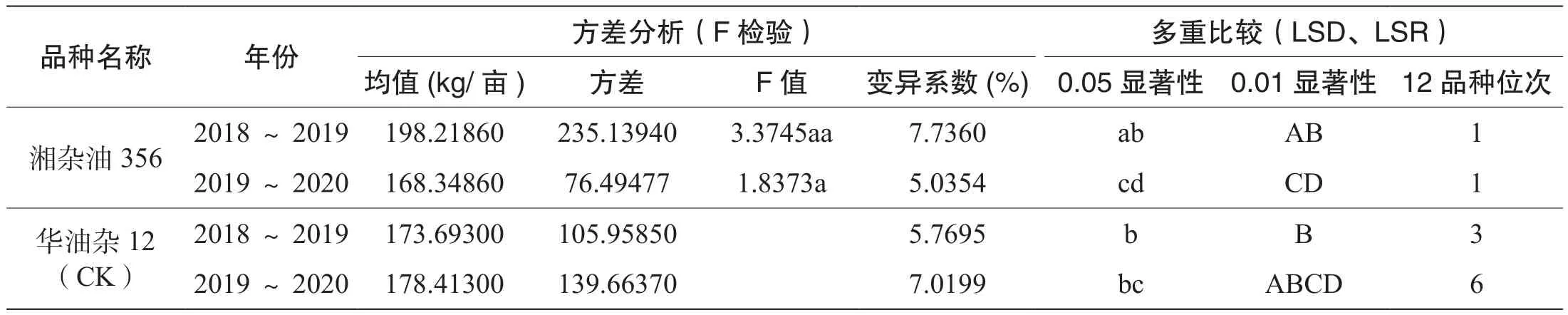

2.1.3 國家區試湘雜油356與對照華油雜12兩年數理統計分析

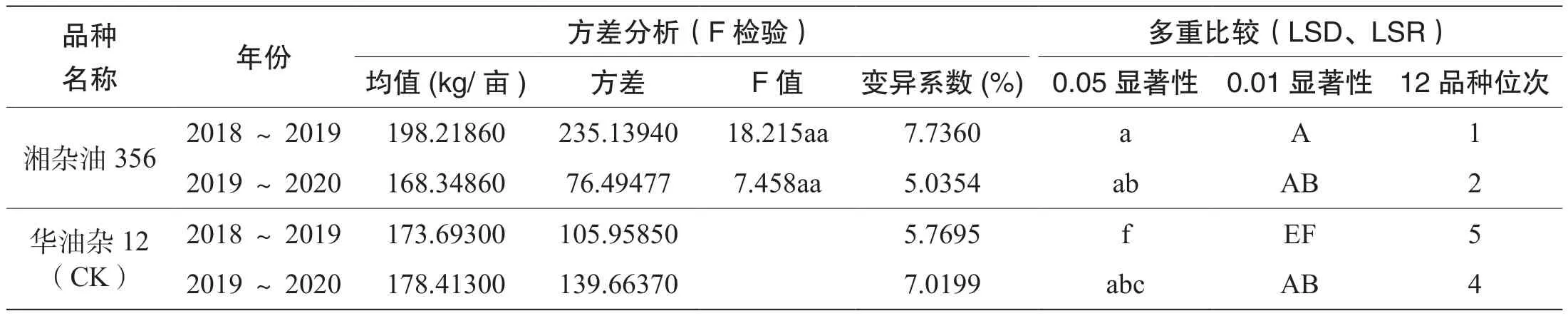

由表3長江中游國家區試B組兩年湘雜油356與對照華油雜12產量對比的方差分析和顯著檢驗分析顯示:方差分析F測定值結果表明顯著增產,證明兩年來湘雜油356產量均高于對照華油雜12產量;LSR-SSR法和LSD法多重比較,仍然是湘雜油356產量均高于對照華油雜12產量,再一次證明產量顯著性水準達到99%。

2.2 湘雜油356在長江中游冬油菜B組贛北站九江點兩年度產量分析

2.2.1 湘雜油356在長江中游冬油菜B組贛北站九江點經濟學特性與產量分析

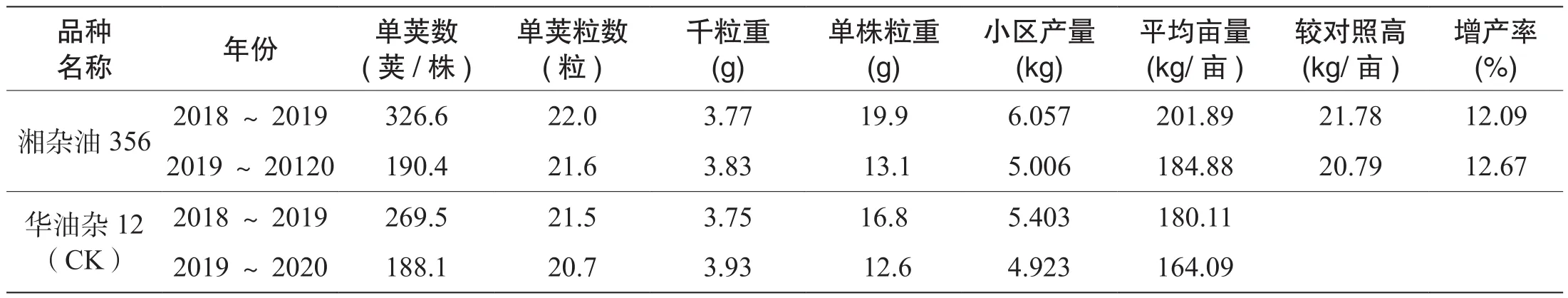

由表4贛北站九江點經濟性狀數據分析,兩年試驗中湘雜油356與華油雜12經濟學特性量分析比較,單株莢果數(326.6個>269.5個、190.4個>188.1個)、單莢粒數(22.0粒>21.5粒、21.6粒>20.7粒)、單株粒重(19.9 g>16.8 g、13.1 g>12.6 g)等均高于對照華油雜12;千粒重2018-2019持平,2019-20120年略低;平均畝產湘雜油356高于對照華油雜12,兩年分別為201.89 kg>180.11 kg、184.88 kg>164.09 kg,較對照分別高21.78 kg/畝、20.79 kg/畝。增產率分別為12.09%和12.67%(見表4)。

表3 國家區試湘雜油356與對照華油雜12兩年產量多重比較結果分析

表4 湘雜油356在長江中游冬油菜B組贛北站九江點產量及經濟學特性

表5 長江中游九江點兩年試驗產量數理統計分析

表6 長江中游B組湘雜油356品質分析表

2.2.2 湘雜油356在長江中游冬油菜B組贛北站九江點產量分析

由表5分析:在九江點湘油雜356產量與對照華油雜12產量方差分析,都有F>F0.01,達到顯著增產;用LSR-SSR法和LSD法多重比較,湘雜油356產量仍然均高于對照的華油雜12產量,產量顯著性水準達到99%。兩年產量排名分別第一和第二(見表5)。

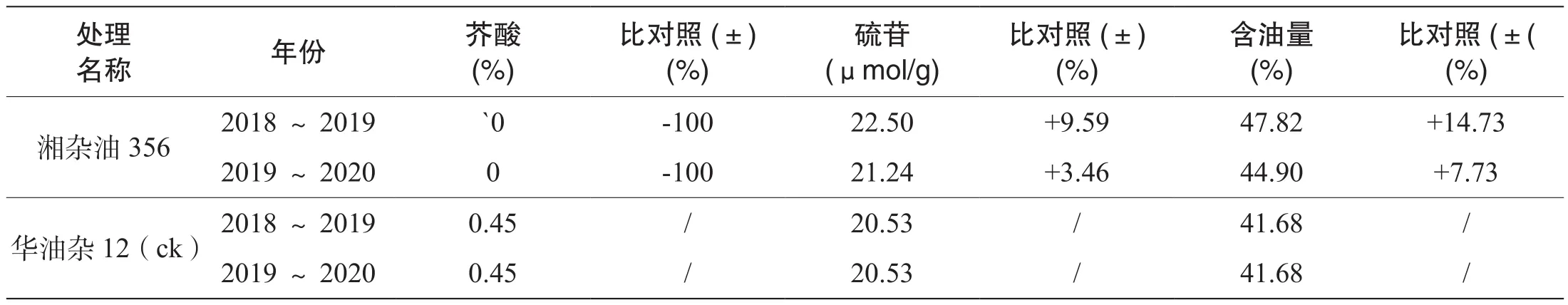

2.3 長江中游B組湘雜油356品質分析

湘雜油356從兩年的檢測結果可以看出,平均芥酸含量兩年均為0,對照華油雜12平均芥酸含量0.45%,較對照華油雜12低100%;平均硫苷(餅)含量分別為22.50 μmol/g和21.24 μmol/g,兩年比對照分別偏高為9.59%和3.46%。低芥酸低硫苷“雙低”油菜種子行業標準規定:優質雜交油菜種子油芥酸含量不得高于2.00%,親本餅的硫甙含量平均值不得超過30.00μmol/g;湘雜油356均在“雙低”標準范圍內,平均芥酸含量兩年均為0,平均硫苷(餅)含量21.87μmol/g。在進行品種選擇時應選擇經當地農業主管部門經過試驗、豐產穩產的已審定的主推品種,特別是在當地表現優異的品種。

3 小結

湖南農業大學選育的雙低甘藍雜交油菜新品種湘雜油356,通過兩年的國家冬油菜長江中游區域試驗數據資料分析及長江中游贛北站同期區試綜合對比分析,湘雜油356是經濟學特性表現好、籽粒飽滿、出油率高、并不含芥酸的雙低油菜新品種,在長江中游地區豐產穩產性能好,品質優良,適應性廣,值得長江中游大面積推廣。