基于扎根理論的高校食堂食品安全管理策略研究

胡婷,鄒曉娟

(江西農業大學人文與公共管理學院,江西 南昌 330045)

隨著社會經濟的蓬勃發展,我國食品安全大環境呈現持續改善的趨勢,但是學校食堂食品安全事故時有發生,食品安全風險仍然持續存在。學校食堂衛生條件差、師生吃過期發霉食物、食堂管理不善等問題屢次成為公眾關注的焦點。2019年涉及校園食品安全事件的案例就有40余例,其中成都七中實驗學校食堂管理事件和浙江大學校醫院69人因嘔吐腹瀉就診事件備受關注。這些事件大部分原因可歸結為校園食堂食品安全工作管理不善。對于高校師生來說,食堂是大部分師生一日三餐的主要場所。食堂飯菜好吃與否,關系到學生的生活質量,而食堂食品質量安全及衛生條件則關系師生健康與校園的和諧穩定發展[1]。因此,高校食堂必須高度重視食品安全管理工作,采取針對性措施進行食品安全管理[2]。

基于此,文章運用扎根理論研究方法,對國家市場監督管理總局、鳳凰網、人民網等網站的新聞報道以及高校食堂管理的相關文獻進行研究,并結合對高校食堂管理人員的深度訪談資料進行扎根理論研究,提出切實可行的高校食堂食品安全管理策略,為高校師生提供一個安全的飲食環境[3]。

1 文獻綜述

回顧食堂食品安全管理相關文獻,可以發現研究主要集中在這幾個方面:第一,食品安全基本含義、概念介紹;第二,高校食堂管理問題研究;第三,高校食堂存在問題的原因分析;第四是高校食堂管理策略研究。

合理界定“食品安全”概念,對于高校食堂管理具有重要的意義[4]。各國際組織、法律法規以及相關主題的文獻都對“食品安全”的概念進行了定義。1974年,“食品安全”概念在聯合國糧農組織召開的世界糧農大會上第一次提出,定義為“所有人在任何情況下維持健康生存所必需的足夠食物”,此時的定義著重食品數量上的安全[5];1996年,WTO將“食品安全”概念界定為“對食品按其預定用法進行制作、膳食時不會使個體健康受損的一種擔保”[6],這個定義開始注重食品質量上的安全;2015年修訂的《食品安全法》規定,食品安全是指“食品無毒、無害,符合應當有的營養要求,對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害”,可以看出此時的定義強調了食品營養[5]。這三種定義反映了隨著生產力發展以及人們生活水平的提高,人們對食品安全的要求從數量轉變為質量[7]。至今為止,學術界對食品安全尚未形成一個明確而統一的概念。但需要關注的是,我國的食品安全必須包括“食品質量、食品營養、食品衛生”這三方面的內容[8]。

研究高校食堂管理存在的不足也是學者們研究的重點之一。目前,高校食堂尚存在食品安全內部監管機制不健全、管理制度建設重視不夠及管理方式方法單一等問題[2]。食堂供應鏈中間環節過多且各環節信息不對稱[9][10]。并且,食堂基礎設施投入少、食堂經營者安全意識弱是高校食堂管理的主要問題[11]。

不少學者從管理視角探究了高校食堂食品安全問題原因。陳芳芳(2020)認為食堂經營模式是影響高校食堂食品安全的原因之一,現如今多數高校把食堂外包給第三方餐飲公司,但餐飲公司的經營者一般把利益放在第一[12]。但食堂管理制度不完善、監管技術不先進是高校食堂存在食品安全問題的主要原因[13]。食堂的設備條件也會影響高校食堂的食品安全,一些高校食堂消毒設備老舊、食堂外沒有設置洗手臺、衛生條件差等,導致食物在加工過程中容易出現問題[14]。

針對高校食堂食品安全管理問題,應從組織、人員、衛生條件、宣傳教育等方面加強管理、進行防控[15]。王東(2019)認為,要重視食堂從業人員的培訓與學習,關注工作人員的身心健康,豐富其食品安全及食物營養搭配知識[3]。同時 ,高校食堂要開展“智慧監管”行動,使食品加工過程可視化[16]。

綜上,學界更多的是聚焦于現狀和問題的定性規范研究,而建構高校食堂食品安全管理策略體系框架的研究尚為少見。本文擬基于高校食堂食品安全管理新聞報道和訪談法資料,運用扎根理論質性研究方法,建構高校食堂食品安全管理策略框架,為高校提高食堂食品安全管理效果提供策略性參考,以達到研究內容的部分創新和分析方法運用上的創新。

2 研究設計

2.1 研究方法

在質性研究方法中,扎根理論常被學者運用到研究當中去,它是一種不受理論限制的研究方法[17]。通過多種途徑、方法和渠道收集資料,對收集來的初始資料進行三級編碼,歸納總結出一個新的理論構念[18]。本文根據Corbin和Strauss[19]提出的扎根思路,通過開放性編碼、主軸性編碼以及選擇性編碼對所收集的資料進行提取,在反復比較、歸納的基礎上形成一個核心范疇,至理論飽和后得到研究結論[20]。本文扎根于高校食堂食品安全管理第一手訪談資料和相關新聞資料,運用ATLAS.ti8提取、構建高校食堂食品安全管理策略框架。

2.2 數據來源

扎根理論視一切為數據[21],在眾多數據中存在多個視角,在此基礎上挖掘出一個視角[22],目的在于形成新的概念范疇或理論,不僅僅是描述問題[23]。根據“三角互證法”要求,本文采用多個渠道獲得質性數據,分主資料與三角資料[20]。主資料主要包括以研究主題相關的新聞報道及中國知網相關期刊等二手資料,以高校食堂食品安全管理為主題,對國家市場監督管理總局、鳳凰網、人民網、人民健康網等具有影響力的網站中有關高校食堂食品安全管理的新聞報道,再結合中國知網相關文獻進行扎根研究;三角資料主要包括實地訪談、實地調研獲取的第一手資料。可以看出,選取的新聞報道來源網站具有高權威性、高影響力、高點擊率等特點,各資料來源網站新聞報道具有覆蓋面廣、真實性強、獲取信息成本低等優勢,符合扎根理論再收集數據方面的要求[18]。

3 范疇挖掘與提煉

3.1 開放性編碼

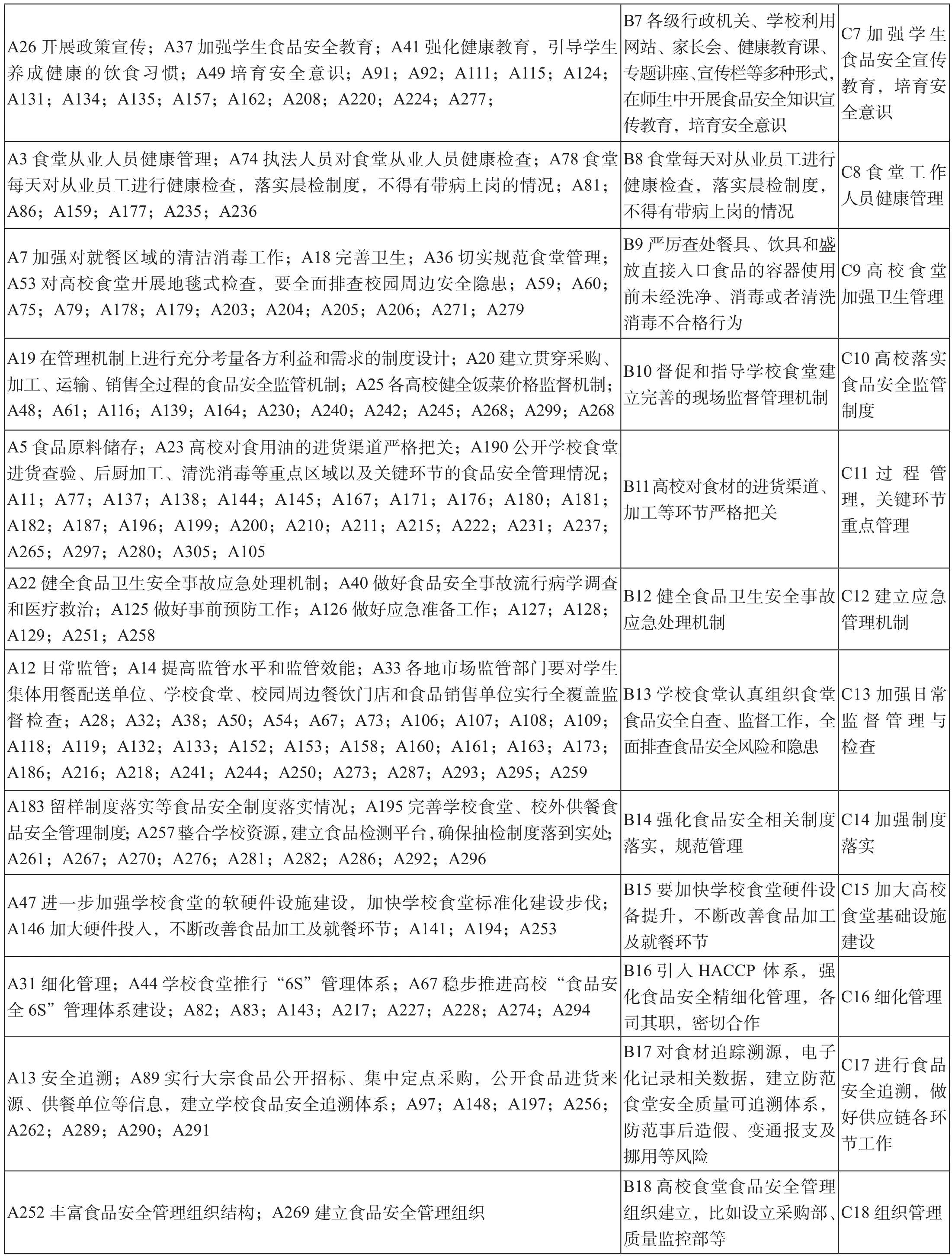

開放性編碼過程是把所收集到的質性資料進行范疇化,主要是為界定概念與發現范疇[24]。這一編碼用概念和范疇反映原始資料[25],把資料中相似的概念歸總在一起,形成更簡練的概念。這一過程就是范疇化的過程,在不斷比較分析基礎上發展出初始范疇[26]。經過對原始新聞報道和相關文獻的整理,將資料中相似的的語句作為標簽,用AX標記,共得到305個;同時也得到了305個概念,用BX進行標注;接下來將305個概念中相同意思的概念歸類在一個范疇里,用CX進行標注,最終得到18個初始范疇[27]。編碼內容可見表1。

表1 開放性編碼形成的初始范疇

A26開展政策宣傳;A37加強學生食品安全教育;A41強化健康教育,引導學生養成健康的飲食習慣;A49培育安全意識;A91;A92;A111;A115;A124;A131;A134;A135;A157;A162;A208;A220;A224;A277;B7各級行政機關、學校利用網站、家長會、健康教育課、專題講座、宣傳欄等多種形式,在師生中開展食品安全知識宣傳教育,培育安全意識C7加強學生食品安全宣傳教育,培育安全意識A3食堂從業人員健康管理;A74執法人員對食堂從業人員健康檢查;A78食堂每天對從業員工進行健康檢查,落實晨檢制度,不得有帶病上崗的情況;A81;A86;A159;A177;A235;A236 B8食堂每天對從業員工進行健康檢查,落實晨檢制度,不得有帶病上崗的情況C8食堂工作人員健康管理A7加強對就餐區域的清潔消毒工作;A18完善衛生;A36切實規范食堂管理;A53對高校食堂開展地毯式檢查,要全面排查校園周邊安全隱患;A59;A60;A75;A79;A178;A179;A203;A204;A205;A206;A271;A279 B9嚴厲查處餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器使用前未經洗凈、消毒或者清洗消毒不合格行為C9高校食堂加強衛生管理A19在管理機制上進行充分考量各方利益和需求的制度設計;A20建立貫穿采購、加工、運輸、銷售全過程的食品安全監管機制;A25各高校健全飯菜價格監督機制;A48;A61;A116;A139;A164;A230;A240;A242;A245;A268;A299;A268 B10督促和指導學校食堂建立完善的現場監督管理機制C10高校落實食品安全監管制度A5食品原料儲存;A23高校對食用油的進貨渠道嚴格把關;A190公開學校食堂進貨查驗、后廚加工、清洗消毒等重點區域以及關鍵環節的食品安全管理情況;A11;A77;A137;A138;A144;A145;A167;A171;A176;A180;A181;A182;A187;A196;A199;A200;A210;A211;A215;A222;A231;A237;A265;A297;A280;A305;A105 B11高校對食材的進貨渠道、加工等環節嚴格把關C11過程管理,關鍵環節重點管理A22健全食品衛生安全事故應急處理機制;A40做好食品安全事故流行病學調查和醫療救治;A125做好事前預防工作;A126做好應急準備工作;A127;A128;A129;A251;A258 B12健全食品衛生安全事故應急處理機制C12建立應急管理機制A12日常監管;A14提高監管水平和監管效能;A33各地市場監管部門要對學生集體用餐配送單位、學校食堂、校園周邊餐飲門店和食品銷售單位實行全覆蓋監督檢查;A28;A32;A38;A50;A54;A67;A73;A106;A107;A108;A109;A118;A119;A132;A133;A152;A153;A158;A160;A161;A163;A173;A186;A216;A218;A241;A244;A250;A273;A287;A293;A295;A259 B13學校食堂認真組織食堂食品安全自查、監督工作,全面排查食品安全風險和隱患C13加強日常監督管理與檢查A183留樣制度落實等食品安全制度落實情況;A195完善學校食堂、校外供餐食品安全管理制度;A257整合學校資源,建立食品檢測平臺,確保抽檢制度落到實處;A261;A267;A270;A276;A281;A282;A286;A292;A296 B14強化食品安全相關制度落實,規范管理C14加強制度落實A47進一步加強學校食堂的軟硬件設施建設,加快學校食堂標準化建設步伐;A146加大硬件投入,不斷改善食品加工及就餐環節;A141;A194;A253 B15要加快學校食堂硬件設備提升,不斷改善食品加工及就餐環節C15加大高校食堂基礎設施建設A31細化管理;A44學校食堂推行“6S”管理體系;A67穩步推進高校“食品安全6S”管理體系建設;A82;A83;A143;A217;A227;A228;A274;A294 B16引入HACCP 體系,強化食品安全精細化管理,各司其職,密切合作C16細化管理A13安全追溯;A89實行大宗食品公開招標、集中定點采購,公開食品進貨來源、供餐單位等信息,建立學校食品安全追溯體系;A97;A148;A197;A256;A262;A289;A290;A291 B17對食材追蹤溯源,電子化記錄相關數據,建立防范食堂安全質量可追溯體系,防范事后造假、變通報支及挪用等風險C17進行食品安全追溯,做好供應鏈各環節工作A252豐富食品安全管理組織結構;A269建立食品安全管理組織B18高校食堂食品安全管理組織建立,比如設立采購部、質量監控部等C18組織管理

3.2 主軸性編碼

主軸性編碼過程是在開放式編碼的基礎上,對形成的初始范疇進一步挖掘其中的各種關系,從而形成主范疇[27]。把各個零散的初始范疇歸納建立類屬[25]。在這一編碼過程中,共歸納6個主范疇,分別用DX標記。詳細編碼內容可見表2。

3.3 選擇性編碼

選擇性編碼過程的目的是在主軸性編碼提煉的主范疇中[27],進一步做系統分析形成一個具有統領性的核心范疇[28],用一個更加抽象的語句或者名詞涵攝核心范疇。最終本文提出“高校食堂食品安全管理策略”這一核心范疇,形成這一核心范疇的理由如下:第一,“高校食堂食品安全管理策略”可囊括三個編碼過程中形成的所有范疇;第二,這個核心范疇是不可復制與替代的,并且可以與其它范疇建立聯系;第三,“高校食堂食品安全管理策略”可作為初步理論[25]。

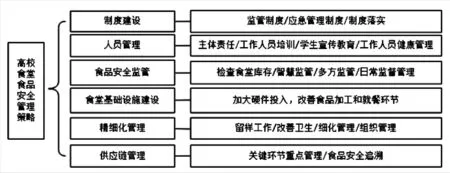

表2 主軸性編碼形成的主范疇

圖1 高校食堂食品安全管理策略體系框架

綜上,在開放性編碼對新聞報道和相關文獻形成的305個概念中,得到18個初始范疇,主軸性編碼在這基礎上又歸類成6個主范疇,最終在選擇性編碼過程中形成一個核心范疇:“高校食堂食品安全管理策略”。

3.4 理論飽和度檢驗

為檢驗前文提煉的范疇是否達到理論飽和,圍繞高校食堂食品安全管理策略研究主題,最終選定15篇相關期刊文獻以及對江西某高校三個食堂管理者的深度訪談獲得的資料再進行編碼,最終未發現新概念和新范疇。由此表明,“高校食堂食品安全管理策略”理論上達到飽和狀態。

4 高校食堂食品安全工作策略分析

本文基于客觀真實的原則,對收集的原始資料進行仔細閱讀并反復比較進行三級編碼,經過前文的扎根理論分析,最終對于高校食堂食品安全管理工作提出了六個方面的積極策略。

4.1 健全安全管理制度

制定和完善高校食堂食品安全管理制度是確保食堂食品安全管理工作有序開展的關鍵。高校應建立健全貫穿采購、運輸、儲存、冷凍、加工、銷售全過程的食品安全監管制度;同時,完善高校食堂食品安全應急管理機制,做好醫療救治等食品安全事故的應急準備工作;加強各項安全管理制度有效落實,并且使制度行之有效。

4.2 對相關人員進行管理

首先,落實主體責任,對相關主體進行行政問責。相關負責人要定期開展食堂安全監管工作,做到崗位責任明確,把責任落實到個人,確保責任可追責;其次,對食堂工作人員進行培訓。例如,進行相關政策、食品衛生知識、崗位操作規范、及職業道德等培訓,培育其食品安全意識,從而保障食品安全;第三,對食堂工作人員進行健康管理。嚴格規定食堂工作人員的衛生健康標準,定期對工作人員進行健康檢查,使得消費者的健康得到有力保障;最后,加強對師生的食品安全宣傳教育,增強師生的自我防范風險的能力。例如,利用校園網站、專題講座、宣傳欄等多種形式,在師生中進行食品安全知識宣傳教育。

4.3 加強食堂安全監管

高校食堂引入食品安全智慧監管技術,實現“明廚亮灶”。建設透明化后廚,保證食物加工過程可視化,使得師生、學生家長可進行動態監管、實時監控;同時,高校食堂可實施多方聯動監管措施。例如,成立膳食監督管理委員會,食堂定期對外開放,積極接受師生、家長及社會公眾對食堂的檢查,形成政府監管、食堂自查、社會參與的多方監管格局[3];最后,高校食堂應該加強日常監管,每日安排安全檢查工作人員,檢查食物、碗筷的清洗消毒等工作,加強日常監管,全面排查食品安全隱患。

4.4 完善高校食堂基礎設施

高校食堂應加大基礎設施投入,充分整合各方資源,引進先進硬件設備,改善食品加工以及學生就餐環節。例如食堂內外配備多個洗手臺,方便食堂從業人員和學生在接觸食物前洗手;再如采用先進消毒機和洗碗機,對餐具進行全面徹底消毒,防止食品安全事故的發生;食堂內外做到防火防盜、防鼠防蟲防蠅,加快高校食堂標準化建設。

4.5 高校食堂精細化管理

對高校食堂進行精細化管理,主要包含以下三個方面。第一,做好食品留樣工作。我國《食品安全法》中明確規定了提供食品服務的各經營單位必須進行食品留樣,當發生食品安全事件后,可通過留樣食品及時查明原因,并采取有效的施救措施;第二,高校食堂衛生管理。食堂衛生包括食品衛生、個人衛生、餐具衛生、廚房衛生等多個方面,應分別制定相應措施進行管理,例如,要做到采購的食品原料要足夠新鮮,生、熟食品要分開儲存等。再比如個人衛生方面,所有食堂工作人員都應接受健康檢查等;第三,完善組織管理。這依賴于高校食堂的有效分工,明確組織內各個主體的責任,形成各司其職、團結協作的局面。

4.6 強化高校食堂食品供應鏈管理

首先,高校食堂是高校學生們進餐的主要場所,為確保“從食材到餐桌”這一過程中食品的安全性,要做到對食材處理的關鍵環節進行重點管理。食材原料的采購作為首個環節對學校食堂食品安全有著直接的影響。因此,高校食堂要強化對食物原材料的驗收,進行嚴格把關,從食品供應鏈的源頭杜絕食品安全事故的發生;其次,高校食堂食品供應鏈是一環扣一環的,任何一個環節出了問題,都將會為食品安全帶來風險。因此要規范化、標準化地對供應鏈的各個環節進行管控,并建立健全食品安全可追溯體系,以確保在出現食品安全問題時,能夠及時找到問題的根源,并迅速采取措施解決問題。

5 主要結論與啟示

本文運用扎根研究方法,結合文獻分析和深入訪談。對收集的“高校食堂食品安全管理”質性資料進行編碼,歸納得到“制度建設、人員管理、食品安全監管、食堂基礎設施建設、精細化管理、供應鏈管理”六大主范疇和“高校食堂食品安全管理策略”這一核心范疇。得出的結論主要是基于文本資料以及一手訪談資料作為補充歸納得來。同時,本文提出的“高校食堂食品安全管理策略”模型具有重要的理論與實踐意義,首先,理論模型的建立從文本資料和訪談資料中總結而來,對精細化管理理論發展具有一定促進作用;其次,本文探討高校食堂食品安全策略,為有關部門制定相關政策以及高校食堂管理指明了未來發展方向。

但是作為探索性分析,本文也存在不足之處:文章得出的結論主要借助新聞報道、相關文獻等二手資料,一手訪談資料只是作為補充進行理論飽和度檢驗,因此具有比較強的主觀性。未來研究中可采用定量分析方法進行實證研究,將“高校食堂食品安全管理策略”推向深入,普及到全國各個高校食堂管理中去。

——關注自然資源管理