試析明代裝飾類玉器(玉帶飾)取材、發(fā)展與演變規(guī)律

鄭波

摘 要:文章嘗試從整個明代時期裝飾類玉器(玉帶飾)的材質(zhì)、取料、造型、工藝等環(huán)節(jié)的歷史、文化背景及時代成因和經(jīng)濟(jì)狀況等方面進(jìn)行分析比較與認(rèn)知。

關(guān)鍵詞:明代;玉帶;取材;文化背景;發(fā)展演變規(guī)律;造型紋飾;工藝特征

現(xiàn)在許多專業(yè)人士說到明代玉器的造型及玉質(zhì)特點,多以“粗大明”簡單概括,意指明代玉器在用料上不講究,對玉材、玉質(zhì)要求不高,同時對雕刻、制作、拋光等加工環(huán)節(jié)也不甚講究。筆者通過多年的觀察和研究,從整個明代時期裝飾類玉器(玉帶飾)的材質(zhì)、取料、造型、工藝等環(huán)節(jié)的歷史、文化背景及時代成因和經(jīng)濟(jì)狀況等進(jìn)行分析與比較,嘗試與喜愛古玉的同仁或研究玉器的專家們對明代裝飾類玉器(玉帶飾)的藝術(shù)特色及文化現(xiàn)象進(jìn)行若干探討。

明朝是中國歷史上最后一個由漢族建立的大一統(tǒng)封建王朝,共傳十二世,歷十六帝,享國二百七十六年。元末爆發(fā)了紅巾軍起義,平民出生的朱元璋加入郭子興部,這也改變了他的命運。1386年,朱元璋登基稱帝,建立明朝,定都南京。

明太祖高皇帝朱元璋以一介布衣恢復(fù)漢室,成為中國自古以來第一個起于平民的皇帝。雖然元代后期混亂的政局與朝廷的變更嚴(yán)重沖擊了中國的經(jīng)濟(jì)社會,但朱元璋登基后馬上采取各種措施恢復(fù)商品經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn),在較短的時間里,使當(dāng)時的中國成為世界上政治文化最先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)和軍事最強(qiáng)盛的國家。與此同時,以朱元璋為首的統(tǒng)治集團(tuán)為了盡快恢復(fù)已影響中國數(shù)千年的漢文化傳統(tǒng)禮教,特別重視恢復(fù)從秦漢時期開始的封建統(tǒng)治者治玉、用玉的完整性及規(guī)范性。

朱元璋建立明王朝后,制定了一系列典章制度,洪武二十六年(1393)對帝王及文武官員的冠服進(jìn)行修訂,革帶使用制度也是這個時候確定的,帝王、官僚、百姓庶民的穿著佩戴都受到嚴(yán)格的等級制度約束。關(guān)于明朝玉帶飾,在《明史》《明會要》《三才圖會》等文獻(xiàn)中均有記載,它是在唐宋玉帶的基礎(chǔ)上演變而來的,式樣、帶形狀多有變化,較前朝更加完備,使用規(guī)定更加完善、嚴(yán)格。

在明代常見的玉器類型中,以裝飾藝術(shù)品類玉為主的玉帶飾、帶、帶板等貫穿明代官制禮制的始終,承載著中國古代玉帶制度最后的輝煌。

裝飾藝術(shù)品類玉器(玉帶飾),據(jù)典籍記載最早見于唐朝,相傳起源于唐高宗顯慶六年(656)以后,據(jù)傳由李淵制定。在考古發(fā)現(xiàn)與傳世的明代玉帶中以20件玉飾組成一帶最為多見。玉帶飾在明代亦是制度化的服飾形制,同朝服冠帽一樣,且有數(shù)量上的定制,不同的玉帶飾顯示出佩戴者不同的身份與地位。明代為玉帶飾的使用制定了嚴(yán)格的規(guī)定,文武官員只需看佩戴的玉帶飾,便可分辨出官員的不同身份等級。文獻(xiàn)中記載文武正一品以上的官員才可佩玉帶,它是官職等級的標(biāo)志,其他文武官員是按九品官職佩帶不同質(zhì)地的革帶。革帶因品秩不同定為一品玉、二品犀、三品和四品金、五品銀花、六品和七品銀、八品和九品烏角。

《明史·輿服志》記載:“凡帝王、一品、公、侯、伯、駙馬,或皇帝特賜,方可用玉帶。”《大明會典》中繪明代宮廷使用的腰帶有大帶、革帶、束帶、素帶、帶。據(jù)《大明會典》繪圖可知,大帶之上無裝飾,其他帶上裝飾有鑲嵌件。定陵中出土玉革帶10條,其中6條綴玉20件,1條綴玉13件,3條綴玉24件。據(jù)明代張自烈著《正字篇》記載:“明制,革帶前合處曰三臺,左右排三圓桃,排方左右曰魚尾,有輔弼二小方,后七枚。”共計20枚,一條完整的玉帶是由三臺、圓桃、排方、魚尾、輔弼等部分組成,共20塊(圖1)。詳細(xì)記載了明代權(quán)奸嚴(yán)嵩、嚴(yán)世蕃父子被抄家產(chǎn)的《天水冰山錄》一書中,記載嚴(yán)嵩府邸查抄得玉帶202條,全部都有詳細(xì)名稱記載,這些玉帶所涉及的紋飾題材類型多種多樣,表示玉帶寬窄就有闊玉帶、中闊帶、窄帶、女帶、窄女帶、中闊女帶等名稱,說明玉帶的寬窄除男女有別外,其中相當(dāng)數(shù)量的紋飾還是以組合的形式出現(xiàn)的,如靈芝麒麟紋闊玉帶、牡丹龍紋闊玉帶、松鹿紋闊玉帶等,這也反映出明代官作玉帶上的主題紋飾大都是祥瑞寓意(圖2)。此權(quán)奸家族當(dāng)時藏玉帶之多,除了是等級標(biāo)志外,還是財富的象征。

說到裝飾藝術(shù)品類玉器(玉帶飾)就不能不提和田玉,說到和田玉就不得不提新疆哈密,新疆哈密作為和田玉原礦石的重要供給地。從明代早期至明代中晚期,民間及宮廷用玉一直比較雜亂、品質(zhì)不一,重要原因皆是源于哈密之爭(圖3)。

明代常見的各類型玉器因受新疆哈密不穩(wěn)定因素的影響,玉礦石原材料出現(xiàn)了供應(yīng)問題,為解決玉器原材料的來源,明代官方及民間輸入玉材的采辦渠道極不穩(wěn)定,時有時無。無奈之下,只得采用新疆雜亂、粗糙、低劣有瑕疵的玉材以及其他產(chǎn)地較差的玉材銷往內(nèi)地民間制玉市場。明代宋應(yīng)星著《天工開物》記載了當(dāng)時運玉材的盛況:“凡玉由彼纏頭面,或溯河舟,或駕駝,經(jīng)浪入嘉峪,而至甘州與肅州,至則互市得興,車入中華,卸萃燕京。玉工辨璞,高下定價,而后琢之,良工雖集京師,工巧推蘇郡。”由于玉材原料供需關(guān)系的失衡,明代玉器在工藝上就缺少了藝術(shù)上的追求,大多數(shù)玉器制作工藝明顯變得粗獷,民間精工細(xì)作的玉器作品很少見。

目前很多人談到明代玉器,總是順口而出“粗大明”。因為明代玉器用料不講究,很多粗制濫造的玉器作品流傳至今,所以才給后人這樣的誤解。實際上明代玉器也不乏精品之作,當(dāng)時北京、蘇州、杭州制玉業(yè)興盛,蘇州則是全國制玉中心,因此蘇州制玉作坊林立,人才輩出,出現(xiàn)很多著名制玉匠人,見于記載的匠人有陸子剛、賀四、王小溪、劉滄、李文甫等人。

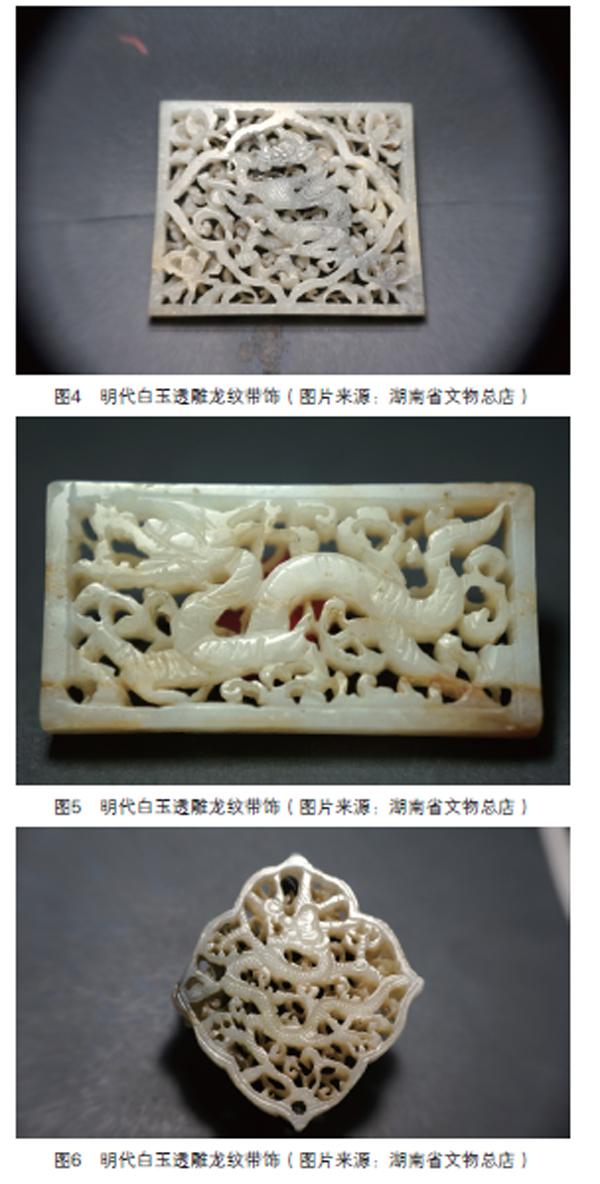

明代裝飾類玉器(玉帶飾)在制作工藝上和紋飾題材上是具有代表性的,從外觀造型上看比較簡單樸素,但它在簡潔中顯現(xiàn)出霸氣和張力,在裝飾雕刻手法上大多采用透雕結(jié)合鏤空雕的手法,突出主題紋飾的立體感與運動感,使畫面既簡單明了,又充滿生機(jī)與活力。

明代玉帶飾紋飾題材多樣,大致可分為瑞獸類、人物類、動物類、花草類、圖案類與吉語類。其中瑞獸類有云龍、應(yīng)龍、螭龍、摩羯龍、麒麟等;人物類有嬰戲、胡人戲獅、人物故事等;動物類有春水秋山、鷹熊、蝙蝠、蝴蝶等;花草類有靈芝、松竹梅、牡丹等;圖案類有海水波浪、“壬”字云紋、云紋等;吉語類有“萬”字、“喜”字、“壽”字等。

玉帶玉雕技法粗獷渾厚,雕工剛勁有力,有的奔放潑辣、大刀闊斧、氣勢萬千,也有的雕工呆板,器物表面不平整,凹凸頻出,砣痕、鉆孔不加修飾,比較粗糙。明代前期玉雕技法尚保留元代遺風(fēng),即深層次立體雕刻;中期則出現(xiàn)分層鏤雕的手法,也就是在平面狀鏤雕的玉器上出現(xiàn)了規(guī)則的鏤雕二方連續(xù)或四方連續(xù)圖案,并能雕琢出上下不同的雙層圖案(圖4)。

明代裝飾類玉器(玉帶飾)的工藝特征是簡練中有內(nèi)涵,粗獷中有精、氣、神。明代早期裝飾類玉器(玉帶飾)的風(fēng)格繼承元代,明早期玉帶飾是在繼承元代的基礎(chǔ)上雕成的,多采用鏤空立體的高浮雕進(jìn)行雕琢,近似元代風(fēng)格。從傳世與出土的裝飾類玉器、實用類玉器、藝術(shù)類玉器、仿古類玉器等來看,這一時期玉器雕琢技法相較前代有了很大的提高,鏤空技法發(fā)展至玉帶上,并在各類題材的玉帶上出現(xiàn)了雙層鏤空技法雕刻,這一時期所采用的玉材光澤較強(qiáng),其碾工遒勁,磨工精潤,不重細(xì)部,明顯保存著元代玉器的遺風(fēng)。明代早期玉器并沒有形成自己的風(fēng)格,許多傳世與出土的玉器應(yīng)該歸入元代玉器的范疇中,或其原本就是元代遺留的玉器。

明代中期裝飾類玉形成了自己的風(fēng)格,這個時期出現(xiàn)分層透雕的手法,先用減地留出上層圖形,在降低的地子上鏤雕圖案,再把上層圖形用打洼、壓低、加陰線等手法進(jìn)行加工。這種用繁密鏤雕底紋襯出圖形的手法近似織錦、雕漆的特點(圖5)。

鏤空透雕層次增多,鏤空透雕極為精美,花紋圖案上下交錯,玲瓏剔透,器物表面拋光細(xì)膩,而里面卻拋光粗糙,甚至不做拋光,顯露碾琢留下的深陷痕跡,另外用鞓鉆(實心管鉆)碾玉留下的深陷圓痕,孔邊圓痕都磨平不留痕跡,巧妙利用孔痕達(dá)到特殊的裝飾效果。鏤空透雕的各類題材十分豐富,此工藝特征坊間稱之為“花下壓花”。以常見雙層鏤空龍紋帶飾為例,下層的紋飾為花草枝蔓,上層紋飾為主題紋飾龍紋與附屬陪襯紋飾花草等,與下層花草枝蔓交錯,形成雙層效果。下層如意花草紋往往也拐至上層與龍紋相疊,形成穿云、穿花、穿霧的效果(圖6)。

明代玉帶飾較唐宋時期存世量大,多為出土器物,但完整成套者很少,多見單片或數(shù)片玉帶飾。玉帶飾作為明代官作玉器的一部分,基本都以優(yōu)質(zhì)的和田玉及精湛的工藝雕琢,代表著當(dāng)時頗高的工藝水準(zhǔn)。

多年來,筆者在文物鑒定部接觸和鑒定玉器時,經(jīng)常能夠見到各類古代玉器,通過不斷比較與實踐,積累了一定的經(jīng)驗,逐步將人們對明代玉器常有“明大粗”之感的諸多誤解一一解開。筆者認(rèn)為對明代裝飾藝術(shù)品類玉器(玉帶飾)琢玉的鮮明特點可以理解、認(rèn)知如下。

一是明代玉帶飾全部使用新疆和田玉料雕琢。

二是明代玉帶飾材質(zhì)多系色玉、劣質(zhì)玉、玉根子等,脂白玉較少,玉料整體質(zhì)量不及唐代玉帶飾的玉質(zhì)好。

三是明代玉帶飾雕琢刀法剛勁有力,線條棱角分明,有的玉帶飾表面磨得非常光亮,玉質(zhì)玻璃光強(qiáng),但仔細(xì)觀察卻密布小小糟坑。

四是在明代單層工藝玉帶飾中,所使用的高浮雕工藝往往會將地子碾琢得較為平整,并精細(xì)打磨拋光。

五是明代玉帶飾在轉(zhuǎn)角處或細(xì)部處理上較為粗糙,某些帶飾正面四邊邊框邊緣處有砣痕,陰線有交錯與琢出現(xiàn)象。

六是為便于佩戴,某些明代玉帶飾會進(jìn)行減重處理,將帶板紋飾較厚處背面用桯鉆(實心管鉆)或砣輪剔地打洼削薄,以減輕玉帶飾的整體重量,須注意的是此類掏空與削磨,并非殘缺,而是有意為之,是其鮮明的時代工藝特征。

明代玉器由于其所用的新疆和田玉原料供應(yīng)不足、極不穩(wěn)定,再加上玉材來源的廣泛與雜亂,造成明代對玉質(zhì)的要求不高,但明代治玉工匠們對琢玉工藝的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度以及在加工過程中每道制作工序認(rèn)真精細(xì)的“工匠精神”并沒有受到影響。我們看到明代無論什么時期的玉器,不管是出土器物還是傳世品均有佳作,它們簡樸大氣且繼承元風(fēng),不重細(xì)部卻工藝嚴(yán)謹(jǐn)。雖然玉器材質(zhì)各異,但光氣感較強(qiáng)、鉈工蒼勁、主次分明。明代玉器優(yōu)劣精粗兼?zhèn)洌@也成為其時代藝術(shù)特征,同時也鮮活生動地反映了明代用玉取材、琢玉的特點。

參考文獻(xiàn)

[1]張廷玉,等.明史[M].北京:中華書局,1974.

[2]李東陽等.大明會典[M].揚州:廣陵書社,2007.

[3]吳允嘉.天水冰山錄[M].北京:商務(wù)印書館,1937.

[4]張自烈,廖文英.正字通[M].清畏堂刊本.1685(清康熙二十四年).

[5]宋應(yīng)星.天工開物[M].北京:中國畫報出版社,2013.