金代官僚家庭中承蔭人的資格繼承及仕宦取向

于 潔

蔭補“作為一種重要的特權(quán),是專門給予那些欲將自己的官位作為一個等級傳給后人者”[1],其參與對象是中高級官員及其家庭成員,這意味著“施蔭人”傳遞給“承蔭人”的“等級”(作為特權(quán)表現(xiàn)形式),以品秩衡量,而傳遞之兩端須以血緣、親緣等維系。另一方面,蔭補作為官員選任制度之一種,“任”要以“選”為必要條件,這決定了它的內(nèi)容和過程都必須受到某種限制。

目前學界普遍認為:蔭補是金代“最主要也是最復雜的入仕途徑”[2]85,也是“女真人入仕漢官的主要之途”[3],金代承蔭人(蔭敘出身者)“出職遷轉(zhuǎn)情況非常復雜,有必要進行更深入的研究”[2]94。整體而言,對金代某個職務系統(tǒng)、機構(gòu)、群體內(nèi)蔭補人員的入仕情況,前輩學者多有探討和簡單梳理。(1)早期關(guān)注金代蔭補制度的有美國學者Karl A.Wittfogel、傅海波,中國臺灣學者陶晉生,中國大陸學者孟繁清、程妮娜等,他們在各自代表著作中對金代蔭補制的特征、作用、基本情況和規(guī)模做了概括性論述。目前學界對金代蔭補制度、承蔭人散官與職事官的獲得情況做較多關(guān)注的學者有:關(guān)樹東《金朝宮中承應人初探》(《民族史研究》第一輯,民族出版社1999年版)、陳昭揚《金代宮中承應人的選任制度》(《臺灣師大歷史學報》第49期)、《金代流外職及其人員資格》(《臺灣政治大學歷史學報》第41期)、李鳴飛《金元散官制度研究》(蘭州大學出版社2014年版)、于潔《金元蔭敘制度研究》(中央民族大學博士學位論文,2014年)、王嶠《金朝門蔭制度新論》(《河北師范大學學報》2017年第5期)、武玉環(huán)《遼金職官管理制度研究》(人民出版社2019年版)等;金代宗室蔭補入仕,學者李玉君《金代宗室研究》(科學出版社2016年版第58—60頁)中有所涉及;金代選官、仕途遷轉(zhuǎn)中承蔭人的情況,有孫孝偉《金朝選官制度研究》(吉林大學碩士學位論文,2004年,第14—16頁)、陳昭揚《金代的官員遷轉(zhuǎn)路徑——以格法為中心的觀察》(臺灣《成大歷史學報》2014年第47號,2014年12月,第243—290頁)兩文。本文在金代承蔭人入仕途徑、出職遷轉(zhuǎn)及其家庭內(nèi)部情況方面做進一步研究和更具體的考察,希望能對金代蔭補制及承蔭人群體研究有所裨益。

一、金代官僚家庭中的蔭補資格繼承

蔭補(蔭敘)作為一個人的入仕途徑,其兩端將官僚系統(tǒng)與承蔭人個體、官僚家庭緊密聯(lián)結(jié)在一起。從唐代起,蔭補就被稱為一種“出身”[4],這里面有兩種含義:它既指明這是一種自原生家庭帶來的“出身”,也指的是個體進入官僚體系后所能換算成品秩的“出身”(“敘階之法”“散官”)。

作為衡量官吏“出身”之法,金代蔭補制度主要內(nèi)容分為兩類:“篩選限制”與“品秩設置”,兩者缺一不可。其中“篩選限制”包括“親疏限制”“員額限制”,此二“限制”發(fā)展略遲于“品秩設置”,卻在唐以后成為蔭敘制度演變中變化最豐富、影響深遠的兩個部分。“親疏限制”“員額限制”不但是金代蔭補制度的構(gòu)成要素,也深刻影響著金代承蔭人的入仕途徑、金代官僚家庭內(nèi)部蔭補資格的繼承、分配。

金代對承蔭人與施蔭人間的親疏關(guān)系分為兩類,并且構(gòu)成了兩種具有主次關(guān)系的蔭補形式:“正蔭”與“旁蔭”。金章宗泰和七年(1207):“詔應蔭之家,旁、正蔭足,其正蔭者未出官而亡,許補蔭一人。”[5]282《金史》對“正”“旁”沒有留下具體定義,不過元初的蔭敘制度沿用了這兩組概念,《元史》中有完整表述;大致來說,“正蔭”對象是施蔭人之嫡長子、嫡長孫、次孫、曾、玄、嫡長子同母弟、繼室子、次室子、婢子;而“旁蔭”(又稱“傍蔭”)則屬于非直系血緣關(guān)系者:親兄弟及其子孫、伯叔及其子孫。[6]

金代蔭補制的“員額限制”與散官品級呈負相關(guān):(施蔭人散官)品級越高,員額限制越小。具體到一個官員(施蔭人)可蔭幾人,從《金史·選舉志》概述可知:“員額限制”隨著金代官制改革發(fā)生過三次調(diào)整(2)《金史》卷52《選舉二·文武選》(中華書局1975年版第1159頁)。其中對于限額變動的原因和詳情,參見于潔《金元蔭敘制度研究》(中央民族大學博士學位論文2014年第21—36頁)。(從貞元至明昌年間,可稱為“貞元限額”“大定限額”“明昌限額”),以最后的“明昌限額”來看:文散官最高從一品,可蔭六人,以下隨品級遞減,至正從七品可蔭一人;武散官最高正三品,可蔭三人,以下隨品級遞減并與文散官相同。這種制度設置“呈現(xiàn)明顯的層次性和等級性。”[7]184

唐初門蔭幾乎沒有“員額限制”,即不限人數(shù),對血緣上“親疏限制”也相當寬松,甚至可蔭及門客,這種寬松的精神影響了宋、遼、金的蔭補制度設計。從資料上來看,因為這種寬松的設計理念,在金代早期蔭補制的運行中,先“旁”后“正”的蔭補順序非常普遍,這證明在蔭補制的實際運行中,政府是允許打亂這種順序或不予限制的。

表1 金代發(fā)生“旁蔭”的蔭補家庭及其成員狀況

從表1可見,這些資料幾乎全部集中在漢人家庭;碑傳撰寫者對“旁蔭”的敘述,建立在贊美家庭氣氛和諧、子孫孝順的語境中;這些墓志銘甚至對“旁蔭”現(xiàn)象的書寫模式也非常相似:“官爵之蔭,率先諸侄”[18]2012-2013,“任子先悉諸弟”[17]2770-2771“官始及蔭,議先推恩弟”[20],“不問諸子,首及兄鏞,是亦人之難能者”[8]212-214,等等。

明昌元年(1190),金政府開始禁止這種有直系子孫而先“旁蔭”的現(xiàn)象:“又以舊格雖有己子許蔭兄弟侄,蓋所以崇孝悌也,而新格禁之,遂聽讓蔭。”[21]1159不過,古往今來,官僚家庭內(nèi)部出于“崇孝悌”之需要,總要對這種蔭補資格進行人為分配、調(diào)節(jié),所以政府給家庭的選擇是“讓蔭”——即“旁蔭”時,使在應蔭順序上的子弟把蔭補資格讓出,不再享有蔭補權(quán)益。段鐸一家最為典型,“旁蔭”“讓蔭”都發(fā)生過:

兄鏞、侄汝翼皆由公蔭;[8]213

汝舟(長兄鈞子)以叔蔭當補,因讓季弟汝翼(鏞子),士論韙之。……惟忠、惟孝并襲父爵,各守職任。[9]217

總之,經(jīng)過以上分析我們可發(fā)現(xiàn):“員額限制”和“親疏限制”之間是一種充滿張力的關(guān)系,這種關(guān)系在金元之際的蔭補制度演進中表現(xiàn)得愈發(fā)明顯:因“員額限制”仍顯寬松,金代可以秉承“旁正蔭足”[5]282的原則(正蔭未填滿可蔭人數(shù)即可以用旁蔭補上,或正、旁蔭可一起進行,或可直接選擇旁蔭),所以金代正、旁蔭之間的轉(zhuǎn)換條件不會像元代那樣苛刻——常規(guī)情況下,元代每個擁有蔭敘資格的官員只有1次施蔭機會且只能擁有1名承蔭人,繼承順序必須以嫡長子為先。因此元代法律不僅規(guī)定嚴格按照先“正”再“旁”,“正蔭”序列中也須嫡長子“廢疾”才能按親疏往下遞推,遞推(所獲品級)會“降等”,“旁蔭”更是需要“絕嗣”。(3)具體遞推的順序和要求可見陳高華、張帆、劉曉、黨寶海點校《元典章·吏部卷之二》“品官蔭敘體例”(中華書局、天津古籍出版社2011年版第253頁)。通過金元之際史料來看,“讓蔭”作為對蔭補資格繼承的自發(fā)調(diào)節(jié)手段,在官僚家庭內(nèi)部出現(xiàn)得更為頻繁。但金代“讓蔭”多半發(fā)生在蔭補員額較少的品官之家;中高級官員可蔭補多人,繼承次位靠后的子弟只需要等待時間即可,并不必把手中的資格推來讓去。

二、金代承蔭人及其家庭參與蔭補情況

金代家庭對蔭補的態(tài)度,絕非僅僅停留在“孝悌”“禮讓”等倫理道德層面,在金代這個多族群、入仕渠道豐富的時代,承蔭人作為官僚體系中的仕進個體,他的仕宦取向很大程度上受家庭出身、族屬的影響。不同階層、類型、族屬的家庭,對蔭補入仕的接受程度,也反映出他們在蔭補制度乃至金代官僚制度中所能享有特權(quán)之高下。

另一方面,金代繼承唐、宋官制對官員實行“階、職分離”的管理手段,承蔭人員通過蔭補只能獲得“出身”及相應的初授散官品級,還無法立即做官,他必須進入“仕進門戶”(4)關(guān)于“仕進門戶”與金代蔭補制度、承蔭人的關(guān)系,參見于潔《金元蔭敘制度研究》(中央民族大學博士學位論文2014年第48—50頁)。,在無品級職務(流外職)上服務若干年限,方能“出職”——獲得職事官,正式“入仕”。所以對金代承蔭人而言,其所能進入的“仕進門戶”及其中職位對承蔭人所設置的格法,一定程度上決定了他的仕途高下。

(一)貴族或高級官僚家庭的蔭補

金代中高級承蔭人普遍選擇進入兩大職務系統(tǒng)作為出職、入仕的“門戶”:外朝的中央部門(尚書省及六部、御史臺、樞密院等)吏員與內(nèi)廷的諸局承應人職位,需要符合此職務系統(tǒng)針對承蔭人所設的招收、選拔條件,換言之,這些職位都對所收充、選任承蔭人之出身、家世背景、族屬、才能提出了具體要求。這是金代承蔭人所能選擇的“入仕捷徑”,特別是后者為“女真人和漢人貴族子弟出仕最常見的途徑。”[2]90

1.女真貴族及高級官僚家庭參與蔭補情況

首先,女真官僚家庭承蔭人的入仕途徑。以往的學者多認為金代女真人與漢人入仕途徑不同,各有門戶,但女真人占有更多優(yōu)勢。如陶晉生認為女真人可以經(jīng)由或不經(jīng)蔭補進入宮廷服務,或以“勞效”“軍功”為入仕途徑,“既可右職出身,又可作文資官”[22]69,從內(nèi)廷或者外朝皆可入仕。

如果女真人的入仕途徑更廣、更多,或者女真人高官人數(shù)更多,(5)陶晉生《金代的政治結(jié)構(gòu)》中“三品以上官員種族成分分配表”顯示出金代三品以上高級官員里,“所統(tǒng)計女真官員的人數(shù),恰好等于非女真官員人數(shù)的總和。”(臺灣《“中央”研究院歷史語言研究所集刊》1969年第4期第584頁)。那么其能夠蔭補子弟的機會當然更多,但在中層官員的蔭補數(shù)量和規(guī)模上無法這樣斷言。隨著金代政治機構(gòu)的變動,金代中后期“女真人中間宗室的勢力一直在衰退,而非完顏氏女真官員則在金末大量擁進政府,漢人的勢力也是從第三期(1175—1204)開始增強”(6)參見陶晉生《金代的政治結(jié)構(gòu)》“金代統(tǒng)治階層構(gòu)成表(百分比)”(臺灣《“中央”研究院歷史語言研究所集刊》1969年第4期第585頁)。,這其中包括金末漢人地方豪族。在這種此消彼長的形勢之下,如果無法統(tǒng)計出女真和非女真人參與蔭補的總?cè)藬?shù)及各自所占百分比,則無法得出結(jié)論。不過在某些職務系統(tǒng)里,女真承蔭人出職遷轉(zhuǎn)時可享有“超遷格”[23]1965——這種優(yōu)待常被運用在大量蔭補人員進入的職務系統(tǒng)或職位上,可以縮減女真承蔭人在某流外職上為換取出職所必須的服勞時長。例如蔭補內(nèi)廷人員最多進入的“奉職”,在正隆至大定十七年(1177)之前,此職位上女真比非女真人出職后初考所能獲得散官稍高,而“(大定)十七年格”已經(jīng)將這種族屬差別在制度上淡化或抹去,取而代之的是“有蔭”“無蔭”的出身差別,所以女真承蔭人若選擇“奉職”,也必須一同遵守“每勒留一考則減一資”[24]1184的限制。

蔭補制度是“復雜官僚政治的產(chǎn)物,”[22]66普通女真官員子弟在獲得初授散官品級、限額上,皆由其施蔭人散官品級決定,這與漢人官員子弟沒有太多區(qū)別;女真人與非女真人的仕宦差距可能會在“出職”——即下面所談的“仕進門戶”中有所體現(xiàn)。

其次,女真承蔭人及其家庭的態(tài)度。一般早期關(guān)注金代蔭補制的學者多認為:因為女真政權(quán)的“家產(chǎn)制”色彩,“比起科舉制度,蔭補制度的取人精神更易被征服王朝接受。”[25]24金代早期貴族、功臣家庭所享有的蔭補特權(quán),乃源于統(tǒng)治者希望通過與這些核心家族、家庭結(jié)合以強化統(tǒng)治。在這種精神引導下,蔭補制建立之初,其制度基本框架“來源于遼宋”[7]184亦優(yōu)先為女真貴族、世家子弟,規(guī)劃了很多仕進渠道和“仕進門戶”:這些“門戶”比以往任何朝代都要多,政治影響力都要大,尤其以諸局承應人最典型。

諸局承應人作為一個職務系統(tǒng),從上層有品級的職官,下至龐大的承應人流外職位,與外朝相比其人員流動“較無章法而更有彈性”[26],其成員從選取、出職、遷轉(zhuǎn)等方面皆以家世背景為標準:“皆膏粱子弟”“多以貴戚、世家、恩幸者”“士大夫不予焉”[27]78-79;又因諸局署的職官常遵循“例注本局人及宮中出身”[28]的慣例,所以承蔭人通過此門戶出職后,在內(nèi)部上升中較外部人員擁有絕對優(yōu)勢。在這個制度性的“小團體”[29]之中,女真貴族或世家子弟通過蔭補能更充分利用這些“門戶”占據(jù)較佳職位,“藉此鞏固政治地位并以家世條件綿延優(yōu)勢。”[30]這也正是金代蔭補制度本身想要達到的效果,所以女真貴族和上層集團對蔭補的態(tài)度是積極的。

仆散揆一家是“三世大將”,皆以諸局承應人起家,揆本人憑借父親“左丞相兼都元帥沂國武莊公”忠義的蔭資起家,“少以世胄,選為近侍奉御。大定十五年,尚韓國大長公主,擢器物局副使,特授臨潢府路赫沙阿世襲猛安。歷近侍局副使,尚衣局使、拱衛(wèi)直副都指揮使,為殿前左衛(wèi)將軍”[31]2067;他的兩個兒子安貞、寧壽則皆為奉御,其中安貞“以大臣子充奉御”,又因功“召為符寶祗候,復為奉御,尚邢國長公主,加附馬都尉,襲胡土愛割蠻猛安。歷尚衣直長、御院通進、尚藥副使。丁母憂,起復,轉(zhuǎn)符寶郎,除同知定海軍節(jié)度使事,……遷元帥左都監(jiān)”[31]2243。仆散安貞多次出入諸局承應人系統(tǒng),一路升遷,并同父親一樣尚公主,榮寵加身。他們所常選充的“奉御”“奉職”屬于近侍局之下殿前都點檢司,被金人劉祁稱為金代“近習之權(quán)”[27]78的代表。其選任標準《金史·選舉志》有載,不但在招收時設有身份限定,而且其人員出職規(guī)定也有明顯族屬差別與“有蔭”“無蔭”差別:

……(奉御)十六人,以內(nèi)附馬充,舊名入寢殿小底。大定十二年,更今名。正隆二年格,同符寶郎。大定二年,出職從七品。[24]1184

(奉職)三十人,舊名不入寢殿小底,又名外帳小底。大定十二年更今名。正隆二年格,女直遷敦武,余人歷進義,無出身。大定二年格,出職正班九品。大定十四年定新官制,從下添兩重,女直初考進義,余人進義副尉。十七年格,有蔭者初中簿,二下簿,無蔭者注縣尉,已后則依格。……明昌元年格,有蔭者每勒留一考則減一資。二年,以八品出職。六年定格,初錄事、軍防判、正從八品丞,二上簿,三終簿,四正從八品,……。[24]1184

相比之下一些猛安謀克子弟的仕宦案例顯示,他們常被選充“親軍”職位,如完顏六斤、[32]2667斡勒合打[32]2302。因為這一職位可以使家世一般的承蔭人充分利用女真人“超遷格”的優(yōu)勢獲得出職優(yōu)待:“親軍不以門第收補,無蔭者不至武義不得出職。但以女直人有超遷官資,故出職反在奉職上。”[23]1964這間接說明了不同族屬、不同家世的諸局承應人會選擇更有利于發(fā)揮自身優(yōu)勢的職位。

另外,《金史》列傳中宗室多收充“閤門祗候”“符寶祗候”(完顏守貞、完顏宗道、完顏宗浩),“奉御”(完顏思烈、仆散揆、仆散安貞、仆散寧壽),“筆硯祗候”(烏也阿補),更有大量“以宗室子”“以大臣子”選入皇宮的記錄,“并未說明是否是蔭補”[22]67,但也屬于“宗室蔭補”這個大的范疇。

總之,因職務系統(tǒng)的著意設計,女真人尤其是貴族子弟對蔭補態(tài)度是積極的,以“所謂熊羆之士、不二心之臣”[33]的后代最具代表性,他們在內(nèi)廷的諸局承應人系統(tǒng)中可謂世代相續(xù),在政治舞臺上十分活躍。

2.漢人功臣之家的蔭補

首先,招降與換授之后的蔭補。金初期漢人功臣之家,以一批“招降之家”最為典型,即通過“招降”“換授”等特殊渠道為自己家庭的承蔭人換取入仕的資格。

金初天會元年(1123)首次開科取士,“初無定數(shù),亦無定期”,到了天會五年,“以河北、河東初降,職員多闕,以遼、宋之制不同,詔南北各因其素所習之業(yè)取士,號為南北選”[34],其中參與謀劃開科與最后參與考試的士人“大都是遼代的進士”[35]。除開科取士外,金政府又吸收北宋的進士及官員,即所謂“換授”。根據(jù)洪皓的記載,北宋人“換官以進士為上,奏蔭次之,軍功與他出身最下,皆入雜班儤使”,又“換授者,不問高下,于階官上只加一資”[36]。

金初的蔭補制度可能存在于這些“舊進士”和換授官員之中:他們有的本身就是前代承蔭人出身,有的則是通過換授、中進士,幫助金廷設計考試、官僚制度,參與到新政權(quán)中而為其子孫爭取到了蔭補的權(quán)利。

牛德昌字彥欽,蔚州定安人。父鐸,遼將作大監(jiān)。德昌少孤,其母教之學,有勸以就蔭者,其母曰:大監(jiān)遺命不使作承奉也。中皇統(tǒng)二年進士第,調(diào)礬山簿。[17]2758

這段材料就如實反映了金初亡遼官員子弟的蔭補情況:不管牛德昌的父親牛鐸是否入金為官或者換授職品,其子弟的蔭補資格都在金代被繼承和保留下來。金世宗大定五年(1165),“制:亡宋官當蔭子孫者,并同亡遼官用蔭。”[21]1159這條制文說明金代前期對這部分官員的蔭補做了專門的規(guī)定。

從目前所見金代傳記、墓志等材料看,這種換授、招降人士之子弟的蔭補乃至對前代、已亡政權(quán)中承蔭人的直接吸收,整體規(guī)模較小,集中在前朝“閥閱”和文武要員之中。

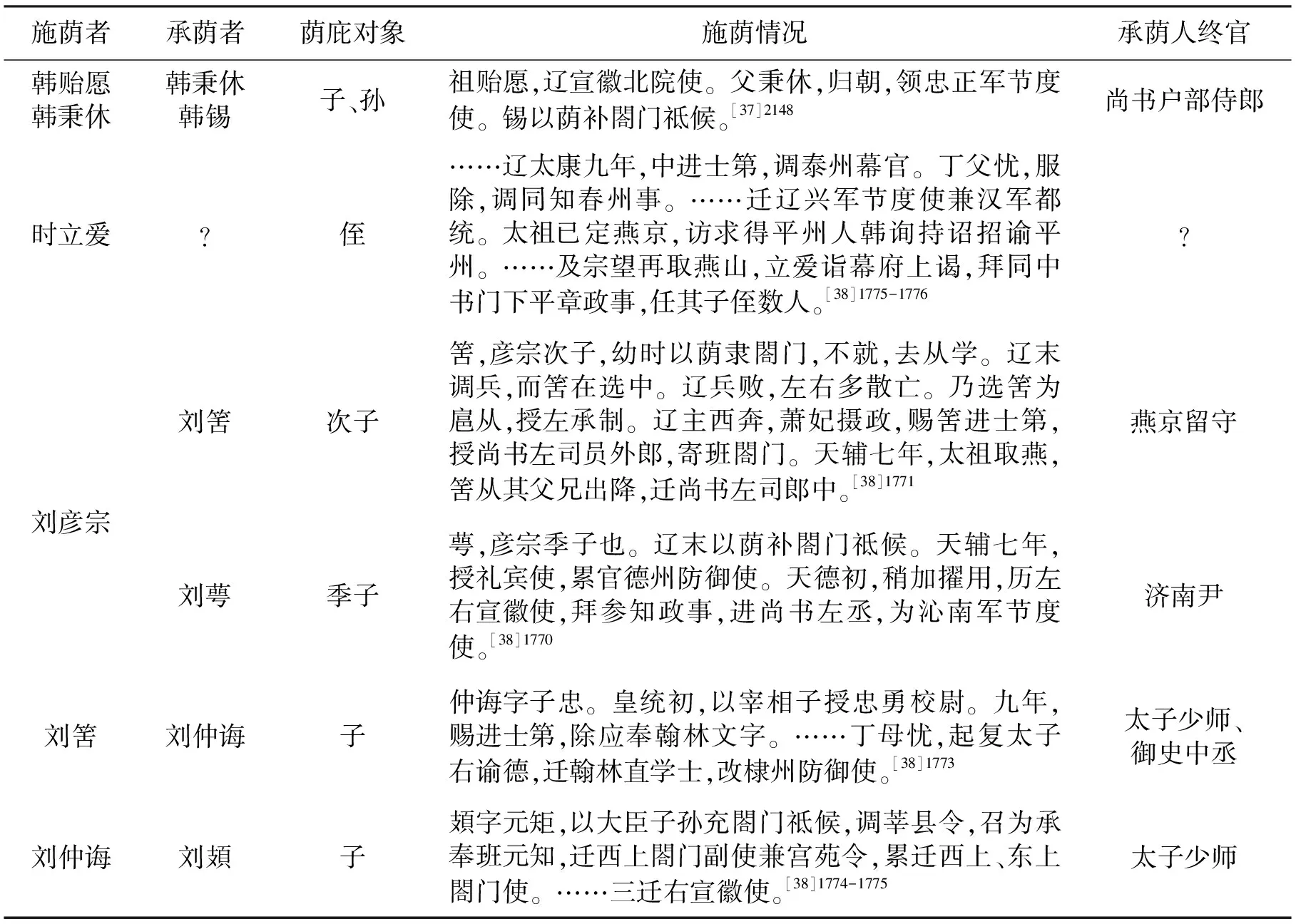

表2 金初3個歸附之家內(nèi)部蔭庇情況

表2選取金初韓秉休、時立愛和劉彥宗3位官至宰相者,他們的家庭同屬此種類型,所享受的蔭庇模式和內(nèi)容也非常相似,其中劉仲誨一支享受蔭庇一直持續(xù)到大定年間。金代這種特殊蔭補,無疑是服務于政治需要的。

其次,蔭補諸局承應人。盡管陶晉生認為金代漢人只能從外朝升遷,[22]69-70但有一些案例顯示漢人世家子——即家世背景強大的高階承蔭人可以選擇從“內(nèi)廷”起家。通過觀察1例金代中后期的漢人功臣子弟起家之路,可以發(fā)現(xiàn),對漢人世家子弟來說,選充諸局承應人職位也是維持家族政治地位的較佳手段。

劉珫(劉彥宗的長子)“以功臣子補閤門祗候,遭父喪求終制,會海陵篡立,不許,改充護衛(wèi)”。這時他因與宗室往來密切而被“斥居鄉(xiāng)里”,暫別宮廷。后來他抓住金世宗即位的機會“晝夜兼馳上謁,世宗大悅,以為護衛(wèi)十人長”,于是再次進入宮廷,在諸局署內(nèi)部遷調(diào),后外任“中都總管判官”,回朝后“再遷近侍局使,遷太子詹事、右宣徽使”,任左宣徽使后“以疾求補外,除定海軍節(jié)度使”。在他離開宣徽院后,朝廷“以其弟太府監(jiān)瑋為同知宣徽院事”[37]2158-2159,補上了他留下的職闕(傳中未直接稱為“蔭補”)。他的另一個弟弟劉璣(劉彥宗的四子)“登天德三年進士第”[37]2157,大定以后一直在外朝任“太常博士”“太常卿”“國子祭酒”等職——這樣劉氏長兄承蔭入仕,次子中進士第,當長兄外補離開宮廷后,以另一位幼弟補其宮廷職位。

通過劉珫例子可知:此類漢人世家的家庭(家族)政治資格傳承是以不斷得到更為“近密”的職位并不會長時間離開內(nèi)廷為條件。這種“家世資格”帶來的職位壟斷,作為一種政治優(yōu)勢和特權(quán)被傳下去。不過劉珫的蔭補資格給了很可能也是諸局承應人出身的“太府監(jiān)”劉瑋,卻沒有給予進士出身、外朝供職的劉璣及其子孫,這也印證了諸局署承應人選任上的“壟斷性”與遷轉(zhuǎn)模式上的“封閉性”。

通過劉珫例子可知:此類漢人世家的家庭(家族)政治資格傳承是以不斷得到更為“近密”的職位并不會長時間離開內(nèi)廷為條件。這種“家世資格”帶來的職位壟斷,作為一種政治優(yōu)勢和特權(quán)被傳下去。不過劉珫的蔭補資格給了很可能也是諸局承應人出身的“太府監(jiān)”劉瑋,卻沒有給予進士出身、外朝供職的劉璣及其子孫,這也印證了諸局署承應人選任上的“壟斷性”與遷轉(zhuǎn)模式上的“封閉性”。

3.契丹家庭的蔭補

官至“尚書右丞”的移剌履,家世背景深厚,為前朝“遼東丹王突欲七世孫”,早孤,被父親族兄“興平軍節(jié)度使德元”過繼為子;傳中稱他“及長,博學多藝,善屬文”,本業(yè)進士,卻因“惡搜檢煩瑣,去之,蔭補為承奉班祗候、國史院書寫”,后為金世宗賞識“詔譯經(jīng)史,擢國史院編修官,兼筆硯直長”。他在內(nèi)、外朝承應人系統(tǒng)中供職至大定十五年(1175),便出職“授應奉翰林文字”,卻仍“兼前職”[19]2099-2100。后來移剌履一路高蹈、備受恩顧,與這段諸局承應人經(jīng)歷不無關(guān)系。傳中稱他因個人喜好而選擇蔭補內(nèi)廷,這暗示出金前、中期契丹人進入諸局承應人系統(tǒng)較易。

移剌道,先世為契丹“乙室部人”,皇統(tǒng)初以刑部令史起家,“轉(zhuǎn)尚書省令史”,最終“入拜平章政事”[23]1966-1968。其子移剌光祖幼時便“以蔭補閤門祗候”,“調(diào)平晉令、衛(wèi)州都巡河、內(nèi)承奉押班,累轉(zhuǎn)東上閤門使,兼典客署令。大安中改少府少監(jiān)。丁母憂,起復儀鸞局使,同知宣徽院事。”[23]1969他的仕宦經(jīng)歷符合高階諸局承應人的遷轉(zhuǎn)模式,承應出職外任后便回到宮中,一直在內(nèi)廷供職,到興定五年(1221)卒于“左宣徽使”任上。[23]1970光祖雖非貴胄,但憑藉父親為其積累的政治資格加上諸局承應人這一出身,使他大半生都在內(nèi)廷供職。

移剌履和移剌光祖兩個例子說明:金代契丹官僚家庭子弟在科舉方面沒有更多優(yōu)勢可憑藉,無論家世背景如何,最穩(wěn)定入仕途徑可能也是憑藉蔭補。陶晉生先生經(jīng)統(tǒng)計也認為:“對契丹、渤海、奚人來說,科舉制度不是他們?nèi)胧说闹匾緩剑陨?種民族入仕以經(jīng)由軍功和蔭補較多。”[35]586明昌三年(1192)公布的御史臺令史選用標準是:“用三品職事官子弟試中者、及終場舉人本臺試補者,若不足,于密院六部見役品官及契丹品官子孫兄弟選充。”[24]1175這間接反映出金代樞密院契丹品官較多,需要為其蔭補的子弟專設名額,以供出職,足見金代契丹人憑藉軍功及蔭補入仕之比例。

總之,通過上述案例可知:無論是女真、漢人還是契丹等世家子弟通過承蔭并選擇宮中諸局署作為“入仕門戶”,可以“很容易受到皇帝關(guān)注,獲得較好地出職機會”[2]90。此“門戶”內(nèi),各種因職而設的格法、慣例等,也從各方面盡力給予蔭補者優(yōu)待,“這將拉開家世不同者之仕宦成就高下”,而家世平凡的承應人雖然可以選充某些“不以門第”的職位(如親軍),但“或受到具有差別待遇的格法的約束,或不得人脈等資源的挹注,日后遷轉(zhuǎn),其前景總將暗淡”[26]。

(二)漢人科舉之家對蔭補的態(tài)度

金代中后期科舉規(guī)模逐步擴大,科舉成為漢人出仕的主要途徑,這使得蔭補入仕之途吸引力明顯減退,對于中、高級官員子弟來說承蔭所獲散官品級“并不低于進士,但遷轉(zhuǎn)時兩除一差,明顯劣于進士”[2]94;中低級承蔭人需要長時間在承應人、監(jiān)當官、右職吏員等流外職系統(tǒng)里服勞以換取出職,出職后其仕途遷轉(zhuǎn)過程還要受到金代銓選制度對蔭補出身等人員的專門限制(“兩除一差”(7)李鳴飛《金元散官制度研究》:“出職后仍需‘兩除一差’或‘一除一差’,即每兩任或一任職事官后,需擔任一屆監(jiān)當差使。”(蘭州大學出版社2014年版第93頁)“回降”(8)“回降”是金代特有的限制官吏遷轉(zhuǎn)速度、減輕銓選壓力的制度。《金史》卷54《選舉四》:“舊格,隨朝苦辛驗資考升除者,任滿回日而復降之。如正七滿回降除從七品,從五品回降為六品之類。”(中華書局1975年版第1206頁)),導致職事官品級升遷遠低于散官。金代漢人生于科舉之家者,本身優(yōu)勢在科考博取功名,即使家中有可施蔭之人,家庭觀念也常使這些人不愿意或不會首選蔭補入仕。

1.科舉規(guī)模的擴大與蔭補入仕之途吸引力減退

金中期以后科舉考試規(guī)模、錄取人數(shù)逐步擴大,(9)參見陶晉生《金代的用人政策》“表三 兩宋進士錄取名額”、“表四 金代進士錄取名額”(《中國史學論文選集》第四輯,臺灣幼獅文化事業(yè)公司1981年版第213—214頁)。一方面,科舉的錄取比例在女真及非女真人中都大幅度上升,這并不意味著蔭補入仕人數(shù)的縮減,因為一方面考試造成的官員隊伍的擴大,他們的子弟中有相當一部分存在蔭補需求,所以承蔭人隊伍隨之擴大。

另一方面,金代中后期,重視科舉出身之風愈厚,蔭補入仕在士人看來并非最佳選擇,且低品級承蔭人擔任錢谷官、酒務官、庫使之類的雜役,仕途辛勞而升遷極慢。承蔭人吳璋“大定十年,以蔭補官,遂歷城、滿城四務酒官”,“明昌四年,調(diào)保州軍器庫使……改太原大備倉副使”,“泰和初,以六品諸司差監(jiān)歷城稅”,又以“課最,遷濟南軍資庫副使”,四十年內(nèi)沒有脫離酒稅官、庫使等職務系統(tǒng),自認為“得不償勞”“強顏末秩耳”[39]。

元好問曾論及金大定之后蔭官入仕之路被限制在底層,無法升遷:“雜用遼制,罷文資之注酒使副者,純用任子,且增內(nèi)廷供奉臺儤直之目。凡歷監(jiān)當久及課最者得他遷,謂之‘出職’,如唐人入流之比”,士人子弟紛紛淪為小吏,“至于廉恥道喪,自同商販,論亦為任子者有以來之”,任子的弊端雖然被暫時抑制,但對士大夫階層造成的不良影響卻難以磨滅,“是后榷酤日增,風俗隨壞,六七十年間,遂有愚賢同滯之嘆。”[40]578這造成很多世家子對承蔭抱有情緒:“衣冠盛德之后,雖有文武全才,碌碌常不調(diào),有終身不離箢庫者。故有志之士抱利器而無所試,至以輕去遠引為高。”[41]有些人直接放棄蔭補資格,例如康元老“當以蔭得官,過時不就”[42]。

為有所彌補,金政府在大定年間曾為高級承蔭人開設“入流美科”,允許他們同其他地方吏員一起參加選拔六部吏員的考試,考中進入中央吏員體系中,往往很快便能出職做官:

金制,大定間,限以三品至五品職事官承蔭子孫、內(nèi)班供奉或省署儤直者,同吏員許試六曹令史,中其選,驗班秩崇庳而收補焉,謂之班資出身,于以抑任子茍進之風,且勵多士特達者之志,在當時號稱入流美科。[43]122

如丁居實為仕宦之家后代,但年幼時“每以籍蔭入雜流為慊”,大定間此考試開設后,他“用明威資中正大四年部掾甲首,例補尚書吏部令史。”[43]122-123實際上此類模擬科舉、將承蔭人進行再篩選的辦法也被應用于武職官員的選拔。例如李節(jié)出身于軍人之家,但他后放棄襲職,而參加專為承襲人員準備的考試:“即吏部取蔭試,律、射皆入等,出身奉班祗候,監(jiān)華之渭南稅。”[44]

更多低品級官員(五品以下)子弟,只能先選擇蔭補,同時并未放棄科舉一途。例如王革,“以蔭補官,碌碌箢庫余三十年。正大中,以六赴廷試,賜出身調(diào)宜君簿。”[45]王革在金代一邊作蔭官一邊不斷參加科考,卻始終未中舉,《歸潛志》也稱他“屢舉不第,以任子仕,晚由恩得主宜君簿”[46]54。他甚至在金朝滅亡,年已六旬時,又參加了大蒙古國治下開設的儒士選拔考試,“及第后,呈同年云:‘孤身去國五千里,一第遲人四十年。’”[46]54其不甘心可見一斑。

2.漢人科舉家庭對蔭補的態(tài)度

上述金代承蔭人的事跡都反映了金代中后期科舉對漢人入仕群體的吸引力,大大超過了蔭補。高級官員子孫承蔭“所獲散官并不低于進士,但遷轉(zhuǎn)時兩除一差,明顯劣于進士”[2]94,無論社會地位還是仕途都有差別,中低級官員子弟起家多為酒務、庫使等監(jiān)當官,其仕宦之艱難使得他們更愿意通過科舉晉身。更多漢人或其他族屬的家庭案例也顯示出這種傾向。

賈少沖自幼家貧好學,“天會中,再伐宋,調(diào)及民兵。少沖甫冠,代其叔行,雖行伍之間,未嘗釋卷。中天眷二年進士”,當時大臣劉筈欲以妹妻之,少沖辭不就并言“富貴當自致之”,后果然在大定年間致身“太常卿兼秘書少監(jiān)”。賈少沖本人還“嘗教諸子曰:‘蔭所以庇身,箢庫不可為也。’聞者尚之”,其子賈益“中大定十九年進士,調(diào)河津主簿”[47]。劉筈是金初“招降”亡遼政權(quán)的功臣后人,起家于諸局承應人,無論在遼還是入金,劉筈一家都以顯赫背景享有政治特權(quán)。[38]1771賈少沖拒絕與其聯(lián)姻,并教導子孫不要蔭補監(jiān)當官入仕,都直接流露了他對蔭補的抗拒態(tài)度,這也是科舉之家常有的心態(tài)。

對賈少沖之子而言,他本身“名臣子”的身份使其在就學、科舉方面,較平民子弟優(yōu)勢較大:金代參加科舉的考生系由官學推薦,而無論國子監(jiān)、太學還是府、州學都對入學者父祖出身、官資有限定。(10)關(guān)于金代官方學校的準入條件,詳見《金史》卷51《選舉一》(中華書局1975年版第1130—1131頁)。因此也有學者認為:“可將官辦學校專門招收職官子弟視為一種變相的門蔭。”[48]所以對賈益而言,先走科舉一途是能夠利用自身、家庭優(yōu)勢的最佳選擇。

第二個例子,董師中對其弟蔭補的態(tài)度也說明了漢人家庭具有一致心態(tài)。董師中“擢皇統(tǒng)九年進士第,調(diào)澤州軍事判官”,明昌四年(1197)“擢吏部尚書”,又外調(diào)為“除陜西西路轉(zhuǎn)運使。歲余,征為御史大夫”,后“拜參知政事,進尚書左丞”——董師中最后列位執(zhí)政,其蔭補員額是充足的,但他對蔭補的態(tài)度耐人尋味:

弟師儉,初業(yè)進士,欲籍其資蔭。師中保任之,密令人代給堂帖,使之肄業(yè)。師儉感其義方,力學后遂登第。方在政府,近侍傳詔,將錄用其子,師中奏曰:臣有侄孤幼,若蒙恩錄,勝于臣子。上義之,以其侄為筆硯承奉。[19]2116

董師中后來極力建議朝廷將自己的蔭補資格給予侄子的態(tài)度,無疑是出于本文開頭所講的漢人之家崇尚孝友的家庭理念,所以在家庭內(nèi)部分配蔭敘資格上有此安排。但對于同輩“業(yè)進士”的弟弟,他還是希望其承蔭以后仍能再參加科考,改變出身。其實金代漢人士子如科考屢次不中,也會選擇先蔭補再等待中舉機會:如劉景玄“初舉進士,不中,以蔭補官,調(diào)慶陽軍器庫,非其好也。諸公期以明年薦試辭科”[49]。可見金代中低級官員子弟常常選擇科舉、蔭補交叉使用,以期仕途有更好機會出現(xiàn)。

這種出身的“再選擇”,在女真中級官員子弟中亦有石抹世勣[50]一例。關(guān)于非科舉世家子抗拒蔭補,有前述牛德昌之例子:[17]2758牛父在遼并非進士出身,其選擇放棄蔭補,明顯是母親的教育理念所引導——漢人家庭內(nèi)部“向?qū)W”觀念會使其家庭成員對蔭補有嫌心。

(三)地方武裝首領(lǐng)、軍民的表彰性蔭補

金末蔭補泛濫原因之一是政府多次開放“進納”一途,使得承蔭人隊伍激增,另一個原因就是以“蔭子”作為控制、籠絡地方武裝首領(lǐng)的手段,我們可以將這種蔭補稱為“表彰性蔭補”,它屬于一種非常規(guī)渠道,其承蔭人獲得散官及入仕途徑都與常規(guī)的品官蔭補不同。

胡天作鄉(xiāng)兵出身,因在金末頻繁戰(zhàn)事中屢次立功,充任晉安、嵐州帥府“便宜招撫使、權(quán)元帥左都監(jiān)”,興定四年(1220)封平陽公,守平陽、晉安府等地,彈壓一方。這時朝廷及時授予了他蔭子的殊榮:

天作守平陽凡四年,屢有功,詔錄其子定哥為奉職。元光十年十月,青龍堡危急。詔遣古里甲石倫會張開、郭文振兵救之,次彈平寨東三十里,不得進。知府事術(shù)虎忽失來、總領(lǐng)提控王和各以兵歸順,臨城索其妻子,兵民皆潰,執(zhí)天作出。天作已歸順,詔誅忽失來子之南京者,命天作子定哥承應如故。天作已受大元官爵,佩虎符,招撫懷、孟之民,定哥聞之乃自經(jīng)死,贈信武將軍、同知睢州軍州事。[51]

從后來胡天作的叛變、其子定哥之死,不難看出朝廷錄用其子并置于宮中的用意:以承蔭人為質(zhì),遙控這些新興的漢人軍閥和將領(lǐng)。

除上述情況外,還有一種稱作“死事蔭子”,即隨時對戰(zhàn)爭中殉國、殉節(jié)之軍民子弟開放蔭補入仕途徑,以示旌忠勵節(jié),金政府曾有格例頒布,元光二年(1223)二月,伐宋渡江中發(fā)生潰退,為穩(wěn)定軍心、召集殘部,金宣宗下詔:

陣亡把軍品官子孫,十五以上者依例隨局承應,十五以下、十歲以上者,依品從隨局給俸,至成人本局差使。無子孫官,依例給俸。應贈官、賻錢、軍人家口當養(yǎng)贍者,并如舊制。[52]

如果施蔭人事跡壯烈,朝廷也會根據(jù)特殊情況為其做專門、靈活地安排,并不一定遵循此例,從《金史·忠義傳》實際案例來看“死事蔭補”的承蔭人多進入諸局承應人序列,理論上都可以通過此門戶出職。

表3 金末漢人死事蔭子情況

結(jié)合“陣亡把軍品官子孫”來看,表3對死事者子孫的安排基本符合其原則,只是有薄厚之分而已。魏全事跡中,其本人死后所贈官品、封妻蔭子之待遇,贍養(yǎng)、賞賜及身后殊榮都說得十分詳細,并強調(diào)其承蔭人所帶散品“用所贈官蔭”[53]2641,由此可知金末漢人“死事”封蔭的細節(jié)。表3中漢人“死事蔭子”全部記錄在《金史·忠義列傳》中,可算是漢人死節(jié)者中較突出、典型者,其子所充承應職也都是八貫石以上,待遇較高。(11)陳昭揚《金代宮中承應人的選任制度》:“八貫石隱然成為一道界線,或許可以將八貫石以上職務視為高階的宮中承應人。”(《臺灣師大歷史學報》2013年第49期第15頁)。

值得注意的是,前文所論及漢人世家享有的招降、換授蔭補特權(quán)及此處所討論的“死事蔭補”都有唐代門蔭制中“前朝蔭”“贈官蔭”中“死王事蔭”的影子,其共同點是承蔭人所獲資格要高于常規(guī)蔭補,“屬于一種特殊的肯定和褒獎。”[55]

三、金代承蔭人的仕宦選擇

《金史·選舉志》中有一段“文武選”情況的總概,這其實就是金代中后期的主要選任途徑及其比例:

金制,文武選皆吏部統(tǒng)之。自從九品至從七品職事官部擬。正七品以上,呈省以聽制授。凡進士則授文散官,謂之文資官;自余皆武散官,謂之右職,又謂之右選。文資則進士為優(yōu),右職則軍功為優(yōu),皆循資,有升降定式而不可越。[21]1157

由此可知:在金代獲得文散官(“文資”)的主要途徑是進士,而獲得武散官(“右職”)的最優(yōu)途徑是軍功,(12)王曾瑜《遼金軍制》:“金人稱‘進士、軍功最高’,是指兩者初入仕之官位最高,其升遷亦較其他出身為快。”(河北大學出版社2011年版第253頁)。其次則是蔭補。金代蔭補入仕的整體規(guī)模,金人自己的統(tǒng)計是“十之四”[40]645,“三之二”[56]。學界認為蔭補屬于“女真人入仕的主要途徑”[25],重要性可與世選、軍功并列,也有學者認為金代蔭補入仕與漢人群體更密切。[25]24無疑,金代承蔭人的入仕、遷轉(zhuǎn)及其家庭關(guān)系都有必要進行更深入的研究。

經(jīng)過以上梳理可知:進入外朝或內(nèi)廷供職的承蔭人隊伍中,女真人特別是女真高級官僚、宗室外戚等子弟、漢人功臣或世家子弟、宰執(zhí)子(13)關(guān)于金代“宰執(zhí)子”類高級承蔭人享有蔭補中特權(quán)及“宰執(zhí)子弟省令史”的選任情況,參見于潔《金元蔭敘制度》(中央民族大學博士學位論文,2014年第72—79頁。)則具有明顯優(yōu)勢。他們一般選擇中央部門(尚書省及所屬六部、樞密院、御史臺)、宮中諸局署等職務系統(tǒng)中為承蔭人設置的一系列無品級職位,在此類職位上按規(guī)定服勞一定年限,以獲得職事官(出職)。由此形成的“諸局承應人”群體“既是金朝高階官員的主要來源,也總是廣泛涉入非屬本職的政務”,其中家世背景強大者“在升遷與獲得高官的過程中擁有較佳待遇”[26]。對于其他如契丹、渤海、奚人來說,“以上三種民族入仕以經(jīng)由軍功和蔭補較多”(14)參見陶晉生《金代的政治結(jié)構(gòu)》“表四 金代漢人仕進途徑表(百分比)”、“契丹、渤海、奚人仕進途徑表”(載臺灣《中央研究院歷史語言研究所集刊》1969年第4期第586頁)。,其承蔭人與女真承蔭人的仕宦選擇及家庭情況相類,他們對蔭補態(tài)度似較為積極,“作為少數(shù)民族統(tǒng)治者,女真人必須依賴同類來組成強固的統(tǒng)治核心,及加強對皇室的保障”[22]67——這樣的職務系統(tǒng)與承蔭人的仕宦選擇、入仕途徑,反映出金代用人政策的特點和功能。

金代科舉發(fā)達,進士出身所享有的仕途優(yōu)待是其他出身所不能比擬的。某些具有強大家世背景或特殊事跡的漢人也可以躋身其他仕進門戶和職務系統(tǒng)(劉珫、董師中及“地方武裝首領(lǐng)、軍民的表彰性蔭補”等案例),但家庭觀念、家世背景常使他們更傾向于將蔭補和科舉結(jié)合起來,以更好地延續(xù)家庭政治地位。

其他漢人家庭尤其是科舉之家對蔭補入仕展現(xiàn)出的普遍抗拒態(tài)度,溢于言表。金代中后期科舉規(guī)模擴大,使得蔭補吸引力的減退,中低級承蔭人的仕宦艱難,也使得漢人承蔭人及其家庭傾向于使承蔭人先選擇科舉晉身。金政府為調(diào)節(jié)這種偏好,對蔭補制度也進行了一些調(diào)整,如“入流美科”“取蔭試”等,給予中低級承蔭人更多出職、入流的機會。但科舉取士的錄取比例(15)關(guān)于漢人、女真進士科各自的錄取比例,陶晉生《金代的用人政策》:“西元1202年,漢人進士是會試五人取一,而女真進士則是三人取一。”(載《中國史學論文選集》第四輯,臺灣幼獅文化事業(yè)公司1981年版第212頁)。決定了更多官員子弟除了承蔭沒有更多選擇:金代蔭補制度在“親疏限制”和“員額限制”上較為寬松、靈活,一家之內(nèi)如果父祖所能給予的名額充足,官僚家庭中選擇蔭補(亦或選擇先蔭補再應舉)的子弟還是較堅持科舉一途者比例大,這也最終造就了金代蔭補“出于任子者十之四”[40]545的巨大規(guī)模。