風險社會視域下大學生網絡社交風險意識影響因素研究

上海海洋大學 蘭思宇,凌靜,鄭子晗,孫潔媛,劉穎怡

一、研究背景

黨的十八大以來,習近平總書記在國內考察時多次深入高校與師生交流,為廣大學生指引人生道路、明確前進方向,勉勵他們為中華民族偉大復興貢獻自己的智慧和力量。然而肩負重任的大學生面臨著許多不同程度的風險,一些大學生存在風險意識淡薄、風險認知模糊、社會責任感不強等問題,風險意識的缺乏使他們不但缺少對風險的科學認知,更缺乏風險防御能力。據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2018年12月,以QQ、微信為代表的主要用來滿足用戶交流互動社交需求的即時通信工具,用戶規模達到7.92億,占網民總體的95.6%。在職業結構分類中,學生占比最高,約為25.4%;在各年齡段中,20—29歲年齡段占比最高,約為26.8%。而大學生正屬于這一群體,網絡社交正在深入大學生的生活。在大學生作為最大規模網絡使用群體且所占比例仍不斷上升的背景之下,大學生互聯網行為及其對社會交往的影響便受到普遍性關注。

2016年12月,教育部下發《關于開展校園網貸風險防范集中專項教育工作的通知》,提出“做好校園網貸風險防范工作,開展大學生風險防范意識教育”。不僅是網貸風險防范意識的培養,更應該是對大學生個人網絡社會交往風險防范意識的全面教育,因為高校是實施大學生風險防范意識教育的主要陣地。

二、研究模型構建及實證分析

(一)樣本的描述性統計分析

調研問卷包含4個維度,分別為個人人身安全意識、個人信息安全、個人財產安全以及個人安全知識掌握方面,對調查對象的網絡社交風險意識進行調查并形成相應的分數,并將得分分為低、中、高三個等級,分別探究人口學變量、上網心理、現實交往、家庭教育和學校教育對網絡社交風險意識的影響,數據分析則在影響因素與社交風險意識的關聯水平研究下進行。

問卷發放對象以上海海洋大學學生為主,其他周邊高校適量發放。問卷總共發放164份,收回有效問卷164份,有效率達到100%。在本次調查中,男生有72人,占比43.9%;女生有92人,占比56.1%,女生人數較多。年級分布中,大一學生22人,占比13.41%;大二學生28人,占比17.07%;大三學生102人,占比62.2%;大四學生12人,占比7.32%。樣本分布較不均勻,但跨度較大,涵括高校各年級的學生,因此具有一定的科學性,調查結果具有一定的代表性。

(二)變量描述說明

對于被解釋變量的選取,如果被調查者網絡社交風險意識水平較高,則Y取值為3;如果網絡社交風險意識水平為中等,則Y取值為2;如果網絡社交風險意識水平較低,則Y取值為1,解釋變量X表示影響大學生網絡社交風險意識的諸多因素。變量說明,如表1所示。

表1 變量說明

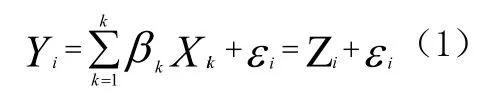

(三)模型構建

被解釋變量為大學生網絡社交風險意識水平,包括三個類別的有序變量(1~3=低~高)為離散、次序形式的因變量,因此采用多元有序Logistic模型進行回歸。假設大學生網絡社交風險意識水平為Yi,是k個因素的一個線性函數,可以表達為:

其中:βk是與第k個變量(k=1,…,k)相關的系數,。如果βk>0,對于大學生網絡社交風險意識的第k個因素取值的增加會導致意識水平的上升,反之如果βk<0會導致意識水平的下降。

(四)實證分析

采用多元有序Logistic模型建立大學生網絡社交風險意識影響因素模型。大學生網絡社交風險意識影響因素的回歸結果如表2所示。

表2 回歸結果

本模型p值=0.000<0.01,在1%的水平上顯著,因此該模型通過了顯著性檢驗。

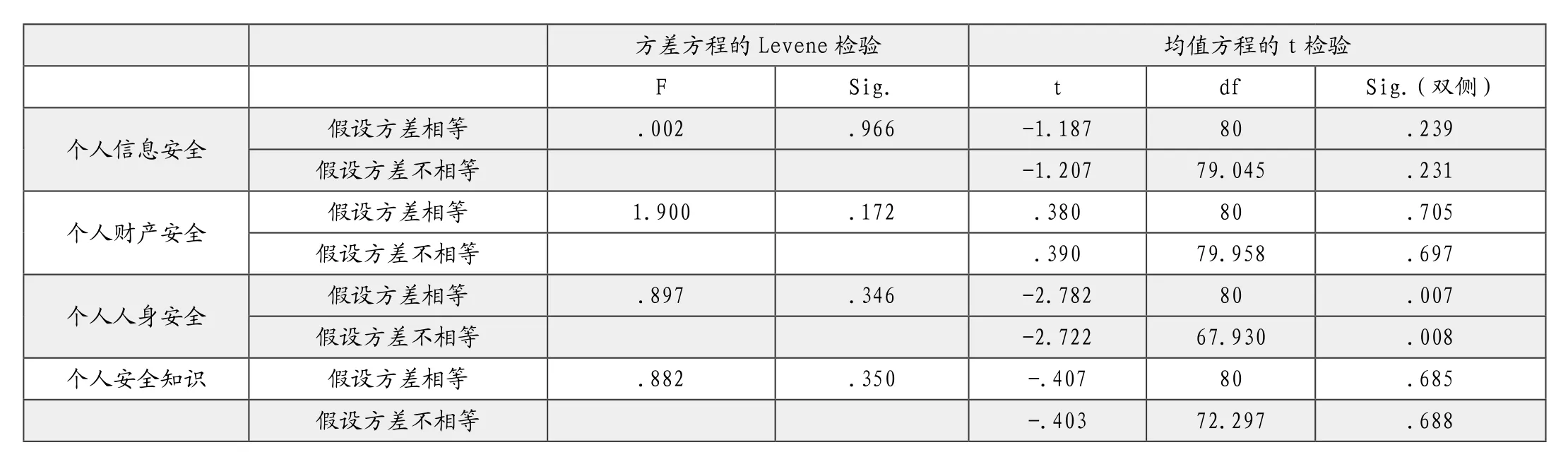

人口學變量中,性別X1對于網絡社交風險意識水平中等的大學生影響較大,但對風險意識水平較高的大學生影響較小。為更深入地檢驗男、女兩個獨立群體平均數的差異情形,采用獨立樣本t檢驗法進行研究,結果如表3所示。

表3 獨立樣本t檢驗結果

不同性別的學生在個人人身安全意識方面有顯著差異(t值為0.007和0.008,均小于0.05),在個人信息安全、個人財產安全以及個人安全知識掌握方面則差異不大(t值分別為0.239、0.705、0.685,大于0.05)。因此可以認為,性別對個人人身安全意識方面有顯著影響,而對個人信息安全、個人財產安全以及個人安全知識掌握方面影響不大,即大學生對此方面的理解和掌握情況大致相同。

在社會信任感和上網心理因素方面,對于大學生網絡社交風險意識均并無顯著影響。但是通過分析可以發現,渴望通過網絡獲取大量財富的學生在網絡社交過程中容易降低戒備,面臨更多的風險,其網絡社交安全意識相對較為薄弱。隨著網絡技術的不斷進步,通過網絡獲取財富的途徑更為廣泛、便捷,對于即將步入社會的大學生充滿了機遇和挑戰,應當在進行操作的同時,注重識別與防范各項安全風險。

在現實交往因素方面,處事急于求成X6對應的回歸系數分別為-1.977(p=0.002<0.01),在1%的情況下顯著,具有較強的顯著性,即處事態度與網絡社交意識具有十分密切的關系。數據顯示,處事較為急躁的學生網絡社交安全意識得分較低,而更細致的學生得分會更高。個人的處事態度不僅會影響現實人際交往,同樣也對網絡社交有所影響,在涉及個人利益時,處事細致、安排得當、思考詳盡將能夠避免更多風險的發生。個人性格X8對應的回歸系數為1.375(p=0.016<0.05),在5%的情況下顯著,即不同性格的學生在社交的風險意識方面具有顯著差異。通過分析可以發現,性格內向的學生在社交風險的評分中表現更好,因此可以認為性格內向的學生在進行社交時會更具有風險意識,在進行社交風險教育時則更加需要注意對性格外向學生的教育。

在學校教育與家庭教育方面,學校經常組織學習X9對應的回歸系數為-2.798(p=0.003<0.01),且在1%的情況下顯著,具有較強的顯著性。父母經常提醒X10對應的回歸系數為2.607(p=0.02<0.05),在5%的情況下顯著,說明學習教育和家庭教育對學生的社交風險意識水平有較大影響。因此,家庭教育和學校教育在社交風險意識教育上使用的方法具有一定效果,但仍需不斷優化,進一步達到提高學生社交風險意識的目的。

三、結論

(一)大學生網絡社交風險意識水平整體偏低

通過分析問卷數據可知,整體而言,當前大學生形成且具備了一定的網絡社交風險意識,但其中具有網絡社交高風險意識的占比不足,且約有10%的大學生擁有較低的風險意識水平。由此可見,多數大學生認知網絡社交風險的主體意識淡薄,網絡社交風險意識水平總體不高。同時,大學生的安全意識與現實行為之間常存在一定的差距,“知行分離”導致其風險規避能力不足。

(二)高校風險教育未做到及時、適時、全面

學校作為當今風險教育的一大主體,在提高大學生風險認知和規避能力中發揮著至關重要的引導作用。當前高校風險教育仍普遍存在許多問題:(1)形式單一,風險教育常常流于表面,無法激發學生的學習興趣;(2)相對滯后,尤其針對復雜多變的網絡社交風險,高校教育的超前性、主動性不足;(3)教育內容不完善,目前很多高校均未開設大學生風險意識教育課程,未形成完整與系統的教學大綱。

(三)大學生的個體心理狀況不容忽視

大學生個體內在因素是影響風險意識的一個重要維度。一方面,部分大學生對自己的心理健康缺乏正確認知,不愿尋求正確的疏導;另一方面,大學生群體承受挫折的能力和抵抗風險的能力較差。本次的研究數據表明,大學生的性格及心理健康狀況與網絡社交風險意識形成了較強的關聯性與差異性,其中,自身性情急躁者與現實生活中受挫從而在網絡中尋找慰藉者表現為明顯較低的風險意識水平。

四、對策分析

(一)準確認知網絡社交中的風險,培育大學生的安全意識

在使用互聯網的過程中,面對爆炸式的信息量,每一用戶對于信息的主觀理解不同,凡此種種,信息傳播過程中就可能產生信息延遲、信息量與傳播對象不確定等各種風險,這些風險對于大學生來說尤甚。因此應當運用多種形式提高大學生識別風險的能力,準確認知網絡社交過程中可能存在的風險,才能合理有效地對其進行規避。

(二)加強風險教育與安全教育

大學生已經開始獨立生活且廣泛接觸社會,其遭遇社會風險的主要原因即安全教育以及風險教育的開展不足,而預防風險的關鍵就在于安全教育。

從高校層面而言,高校的風險教育應當做到及時、適時與全面。通過課堂、講座的學習,使學生了解現代社會發展現狀及發展趨勢,運用豐富的真實案例或影視資料,促使大學生形成辯證思維,提高鑒別力。高校還可以結合風險問題研究成果,開設風險教育方面的專項課程,使大學生具備基本的風險意識并了解相應的避免方式。除此之外,高校在組織開展預防網絡社交風險專題活動,如運用多媒體技術制作視頻,由學生參與拍攝,從而提高大學生對于網絡社交風險的關注度。

從家庭層面而言,父母與子女之間應形成平等交流的關系。雙方應采取朋友間對話的方式進行交談,父母應多包容、呵護大學生,通過講述自己豐富的社會閱歷和人生經驗,在大學生生活、學習、情感方面有針對性地提供指導,引導子女訴說其內心想法,將網絡社交風險意識教育融入于日常交談。在與子女遠程溝通的過程中,及時了解子女的近況,并適當給予警示及建議。

(三)關注大學生心理健康

隨著信息社會的不斷發展,以及智能設備的不斷普及,心理健康已成為當今社會最為關注的問題。近年來,高校學生由于心理壓力而誘發的事故頻發,如何讓大學生保持良好的心理健康也逐漸成為了高校教育的重點。對高等學校而言,大學生可能遭遇的各種風險在某種程度上來說都是有跡可循的。學生的心理健康教育工作是高校工作內容的重點,各級領導以及教師都應對其給予足夠的重視。各學院老師同學應當積極相互配合,切實履行職責,將心理健康教育落到實處,避免輕生悲劇的發生。建立“學校黨政領導—心理咨詢中心老師—輔導員—學生骨干”聯動互助網絡平臺。通過這樣的模式,及時地掌握學生的第一手資料,為學生的發展問題和障礙性心理問題的解決提供堅實的基礎。

相關鏈接

網絡是信息傳輸、接收、共享的虛擬平臺,通過它把各個點、面、體的信息聯系到一起,從而實現這些資源的共享。它是人們信息交流使用的一個工具。在這個網絡時代,它的用處會越來越大,功能會越來越多,內容也會越來越豐富。網絡會借助文字閱讀、圖片查看、影音播放、下載傳輸、游戲聊天等軟件工具從文字、圖片、聲音、視頻,等方面給人們帶來極其豐富和美好的使用和享受。雖然網絡是一個資源共享的通道,但它畢竟是人類的一個工具。相信有一天,網絡會借助軟件工具的作用帶給人們極其美好甚至超越人體本身所能帶來的感受。比如借助軟件工具讓人以極其真實的外貌、感覺進入網絡平臺、感受生老病死、游戲娛樂、結婚生子等。但這些只是豐富了人們的生活,并不能取代人們的生活,它只能模仿人的感受,但不能取代人的感受。網上可以直接實現虛擬產品的交易,如文字、影音的購買、發送、傳輸、接收。