服務業結構升級、效率補償效應與高質量城市化

【關鍵詞】服務業 效率補償? 高質量? 城市化

【中圖分類號】F061.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2021.06.006

以知識要素所有者身份參與經濟活動、分享發展成果,是高質量發展階段的重要特征,同時也是理解服務業升級和經濟社會一體化協同發展的關鍵所在。就新發展格局的模式特征而言,不同于大規模工業化時期“快變量”的主導情景,工業化后期由一系列制度相關的“慢變量”主導,系統性、結構性的經濟減速成為客觀趨勢,同時,質量提升成為可持續的必然要求。與發達國家服務業發展所呈現的知識化、經濟社會一體化以及產業平衡協調不同,中國服務業表現出較多的傳統規模化特征,粗放型發展不能適應全球化、服務化、老齡化和城市化帶來的挑戰,因此高質量發展涉及供給側結構性改革的諸多層面。

就新發展格局的機制聯系而言,不同于工業化“投資誘致投資”的規模經濟,服務業主導的經濟發展建立在范圍經濟、知識經濟之上,并以要素投入的方式推動創新和發展。其中,教育及人力資本居于核心地位,促進效率補償作用發揮,即人力資本升級一方面促進了生產效率改善,另一方面促進消費結構升級,進而促進知識中產群體擴大再生產,為高質量城市化不斷注入活力。適應高端城市化發展規律,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》立足于人的發展這個根本目的,把內循環潛力培育視為一項綜合性社會工程,開啟了多目標動態平衡的高質量發展模式。拋棄對短期利益的側重,將政策措施集中于“耐心資本”積累,這種選擇對于現階段乃至未來更長時期的穩定和諧發展,無疑具有深遠影響。

服務業發展的典型事實

為了分析中國經濟服務化過程中面臨的挑戰及高質量城市化路徑,我們擬以現代化的線性路徑作為參照基準,通過考察資本主義福利國家建設的歷史實踐,歸納出一些有啟發性的事實和理論認識。福特主義在美國的確立及其在二戰后向全球的擴散,締造了資本主義的黃金時代。實際上,發達資本主義國家真正走上高質量現代化道路,也只是近七八十年的事情。從戰后發展歷程來看,現代化理論中所謂發展階段線性升級——福特主義主導的大規模工業化向高端城市化的遞進,成為發達國家核心競爭力的源泉。高質量不僅僅是生活水平、技術水平的簡單統計問題,本質上,高質量是一個維持能力問題。尤其在面對全球化、老齡化、服務化、城市化等多重因素沖擊時,服務業質量更是關涉現代化的全局。

典型事實1:發達國家服務業屬于知識經濟范疇。這是首先需要強調的一點。事實上,服務業的知識密集特征以及服務作為經濟要素的特殊性,已經成為社會科學理論的一個共識。早在20世紀50年代,帕森斯和斯梅爾瑟(1989)的研究就曾注意到:服務業以其行業組織、規范、定價的特殊性,構成了不同于物質商品市場的另一類存在。[1]由于服務不可能與其提供者分離開來,服務應該屬于勞動力市場的一部分,自然的邏輯就是——服務業的質量取決于勞動力要素的質量。相似的思路在20世紀60年代進一步得到深化和系統化,立足于知識生產與知識分配分析,馬克盧普(2007)在其名著《美國的知識生產與分配》中對服務業的知識屬性給出了精彩分析,并把相關問題聚焦于現代化過程中服務業的效率創造和效率溢出功能。[2]針對二戰后美國服務業高效率及其作用,休斯和凱恩(2011)的認識是:服務業是建立在工業巨大生產力之上的另一個高端,對現代經濟至關重要的服務業,源于各類教育的發展和人力資本提升,美國的高收入水平建立在教育和服務業的堅實基礎之上。[3]不只是美國,歐洲、亞洲發達國家同樣呈現出人均教育水平較高、熟練勞動力占比較大的局面,這已經成為現代化高質量發展的重要評價指標,尤其是后工業化時代的高端城市化,更加依賴高端服務業的支持。

典型事實2:二、三產業發展協同。圖1顯示了二戰后發達國家二、三產業勞動生產率對美國的追趕趨勢。從產業發展歷史來看,老牌發達國家普遍經歷了從商業服務發展到工業規模擴張,再到后工業化時期服務業主導高端城市化的過程。其間,第二產業一度充當了吸收藍領工人的主陣地,因此在較長時期內服務業勞動生產率相對較高。二戰后隨著工業效率提升以及服務業吸收勞動力數量的增加,出現兩個產業部門勞動生產率收斂現象——在更高效率水平上的收斂。這與發展中國家服務業發展路徑存在本質上的不同。無論從發展理論還是從發展實踐來看,新興工業化國家受制于城鄉二元結構與過剩勞動力的限制,普遍經歷的是農業部門轉移勞動力到工業、服務業部門的路子,尤其是為了經濟追趕的需要,資源動員一般圍繞工業投資誘致機制建立。這種工業化模式的后果,是在特定歷史時期削弱了服務業發展潛力,導致服務業發展滯后并給后工業化時期的經濟可持續發展帶來阻礙。

典型事實3:服務業升級是福利社會建設的標志性成果。作為高質量的主要推動力量,服務業升級涉及其與資本主義福利體制的互動。根據帕森斯的解釋方法,這是一種“合理化”過程——服務業發展本身受到社會結構調整、變化的影響,并因此突破自身內部發展限制達到更高水平。從效率/福利動態平衡角度看,發達國家服務業高端化與消費協同升級,這種互動體現在知識中產群體的擴大再生產過程之中。具體實踐中,促進服務業升級的動力來源于福特主義,它構成了二戰后福利國家的內核。首先作為一種現代化制度,福特主義工業化的核心特征是利潤分享,即通過集體討價還價建立就業和工資收入穩定增長的機制,促進形成“生產率增長—消費增長—公共服務擴張”的良性循環。按照Aglietta(2015)的解釋,福特制對于福利國家資本積累的有利之處在于,通過增長分享這個渠道,資本主義為其生產創造了有效需求市場。穩步擴大的消費市場,既依靠穩定的工資收入,又得益于國家對科教文衛的支持能力,且反過來推動生產率的提高[4]。實際上,二戰后至20世紀70年代前半期,正是發達國家高增長、消費繁榮、公共服務支出快速擴張時期,這個時期促進了知識中產群體的穩步擴大,奠定了20世紀80年代之后知識經濟發展的基礎。

典型事實4:服務業的“三難困境”。盡管受惠于服務業高端化——如信息化、數字化、可貿易性等——所帶來的諸多益處,但是,20世紀80年代以來發達國家的知識經濟,卻被一種不穩定性所困擾。原因在于,受到福利國家高成本的沖擊,20世紀70年代之后,傳統福特主義下的積累模式難以為繼,原有“收入消費增長、就業增長和公共服務支出增長”的良性循環,被全球化、老齡化和經濟服務化所帶來的沖擊打破,各國被迫進行結構性變革,從而進一步促進了資本主義國家現代化模式差異。這就是Iversen&Wren(1998)所謂服務業的“三難困境”。[5]其基本假設是,經濟服務化疊加老齡化的時代,福特制下“收入平等—就業增長—財政約束”的三角循環不能維持,福利國家只能根據各自經濟社會狀況實現三個目標約束中的兩個,放棄另外一個。例如,美國這類傳統自由主義國家,不得不放棄收入平等目標,選擇“就業增長—財政約束”;北歐社會民主國家,為了維護“收入平等—就業增長”,被迫放松財政約束目標;歐洲大陸國家傾向于選擇“收入平等—財政約束”,放棄就業增長目標。

工業化的老問題與城市化的新挑戰

上述典型事實表明,發達國家現代化線性升級的核心動力來自于知識經濟,服務業高端化成為創新和高質量發展的重要支撐。與此相比,在后工業化時期,發展中國家通常被服務業發展滯后困擾,導致要素質量升級滯后和城市化動力不足,進而削弱了應對全球化、老齡化的能力。鑒于轉型時期路徑依賴問題的存在,有必要明晰中國服務業面臨的一些重大挑戰。

問題1:中國服務業發展滯后成因的特殊性。有兩個基本條件決定了改革開放至今中國服務業發展的特殊性:一是城鄉二元經濟,二是資源、市場兩頭在外的國際大循環模式。這兩個條件意味著在發展次序上,服務業被置于工業之后,顯然不同于發達國家的服務業發展路子,這也是中國特定發展條件使然。具體來說,中國服務業現狀與中國工業化模式密切相關:兩頭在外的國際大循環,使得國內制造業長期處于完全競爭或低端產業鏈,為了維持國際市場競爭優勢,不得不壓低國內服務業成本。事實上,國內服務部門的壟斷,主要服務于低成本工業化,但是制造業創新能力的缺乏,卻抑制了服務業升級。這一點可以從圖1和圖2的趨勢比較中得到印證。

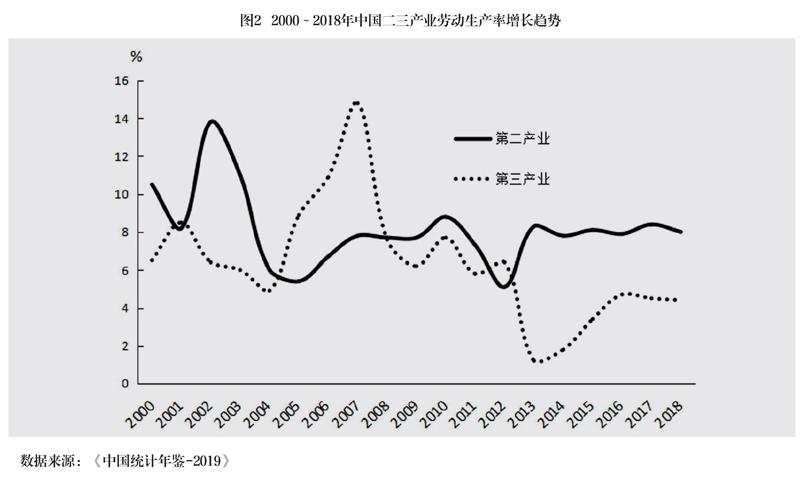

第一,如圖1所示,不同于歐洲和日本產業勞動生產率對美國的追趕以及追趕過程中產業的協調發展,一直以來,中國產業勞動生產率增長緩慢且協同改進能力較低。從日本、中國對美國的產業追趕來看:在1950年、1970年、1990年、2010年、2015年這五個時間點上,日本第二產業相對于美國的生產率分別為0.41、0.69、1.01、0.94、0.96,服務業分別為0.22、0.53、0.92、0.85、0.85,兩個產業效率向美國快速持續收斂且基本協調;在1990年、2010年、2015年這三個時間點上,中國第二產業相對于美國的生產率分別為0.03、0.13、0.18,服務業分別為0.02、0.09、0.11,兩個產業效率追趕步伐較慢且分化比較顯著,尤其是近年來隨著國內經濟“脫實向虛”問題的發生,服務業就業吸納任務繁重,從根本上抑制了效率改進步伐。第二,進一步的比較發現(如圖2),在2000~2018年間,中國服務業勞動生產率增長速度在多數年份顯著低于第二產業。尤其是2012年中國經濟進入新常態以來,服務業增加值規模雖然擴大了,但是效率改進速度卻比第二產業顯著放緩了,服務業的規模化、數量化特征比較明顯。

問題2:傳統發展模式仍然主導中國服務業,人力資本升級步伐緩慢。前期研究中,我們曾對中國工業化過程中人力資本問題給出了一個分析(袁富華、張平,2019),結論認為:第一,日韓等經濟追趕成功的國家,高等教育年限的迅速提高和普及,一般都是在15年時間里快速完成,人力資本結構高級化過程中存在“躍遷現象”;人力資本躍遷為推動未來15年的產業結構快速升級、避免轉型遲滯的潛在風險提供了條件。第二,中國等發展中國家,在快速工業化過程中,實現了初中等教育的普及,但是,由于高等教育升級步伐緩慢,致使經濟被大量中低層次人力資本充斥,人力資本升級的臨界現象和“壅塞”問題突出。[7]聯系到中國服務業發展滯后成因的特殊性,教育體系升級緩慢很大程度上受制于加工制造路徑依賴的影響。

這個問題的嚴重性可以從“中心—外圍”理論的一個原理中得到進一步說明。該原理認為,外圍國家在承接國際技術轉移的時候,這些國家的教育培訓勢必圍繞跨國公司的要求去組織,最終抑制了這些國家的人力資本升級,阻礙知識生產和創造性發展。聯系發達國家現代化線性升級的典型事實,需要著重提醒的是,低層次人力資本結構不適合于知識經濟時代的要求,高端城市化首先是與服務業的知識屬性相關的進程。近年來,中國已經認識到服務業升級中人力資本的重要性,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》(以下簡稱:“十四五”規劃建議)專辟章節,對未來15年中國高質量教育體系建設提出了切實可行的規劃。如果按照現階段的投資力度,到2035年,中國人力資本狀況可望得到有效改觀,屆時,服務業結構高端化也將初具規模(預測數據參見表1)。

問題3:服務業升級/消費升級協調能力有待加強。不同于二戰后發達國家實現現代化的典型路徑,中國工業化走的是高積累道路,這是由中國特殊的二元經濟條件所決定的。中國工業化快速推進過程中,由于缺少了利潤分享這個內核,因此帶有“準福特主義”特征,生產/消費失衡問題最終影響到了服務業升級/消費升級協調,彌補社會發展短板主要是針對這種情況而言的。實際上,服務業發展與消費升級是城市化時期內循環機制的一體兩面,消費結構的高端化不僅直接與服務業高端化相聯系,而且與勞動力要素升級和創新動力培育相聯系。就現階段狀況來看,中國在這方面與發達國家存在不小差距。

表2列出了各國居民消費中“廣義人力資本”相關指標的絕對支出水平,這個指標包括了“科教文衛娛”等高端消費項目,均與高端服務業的服務有關。數據大致可分為兩組,第一組是發達國家,大多位于“萬美元”水平,美國最高,“科教文衛娛”等高端消費水平達到人均每年2.4萬美元;第二組是新興工業化國家,大致處于“千美元”水平,中國在這方面的消費支出能力較低。這個數據對比,從消費層面解釋了當今發達國家與發展中國家服務業水平的重要差別。對于這種差距,我們的一個基本認識是,不同于二戰后大規模工業化時期的技術競爭,20世紀80年代以來信息經濟和知識經濟的發展,使得發達國家紛紛把發展眼光聚焦于高端服務業競爭,憑借服務業高端化維持其在國際分工中的中心地位。同時,由于服務業升級涉及經濟、社會發展的綜合機制,將增加發展中國家的追趕難度。

解決老問題和重塑新發展格局的迫切性,也是后工業時期全球化、城市化和老齡化帶來的更多不確定性使然。就內部條件變化而言,城市化進程中的新社會風險闡釋如下。

第一,人口老齡化帶來的挑戰。發達國家人口結構轉型規律是:受到收入預期、生活成本和心理變化等因素的影響,后工業時期的人口增長,將發生向低水平均衡路徑快速收斂趨勢。根據maddison歷史統計數據庫的相關數據,與二戰后資本主義黃金時代相比,20世紀80年代以來發達國家均經歷了人口增長顯著減速的變化,盡管各國出臺各種各樣的經濟和社會政策以扭轉這種局面,但是除了個別國家外,效果似乎不理想。現階段,盡管中國老齡化程度明顯低于大多數發達國家,但是人口增長速度下降的趨勢已經變得顯著。問題的關鍵是,中國的老齡化問題是發生在中等收入水平向中等發達水平的邁進過程中,因此不同于發達國家高收入水平上的老齡化。并且,這種人口轉型疊加了城市化、經濟服務化以及服務業發展滯后的老問題,因此,對效率改進、福利提升和城市可持續發展帶來了壓力和挑戰。對于這一點,蔡昉(2020)給出了一個有啟發性的歸納,即人口老齡化導致的三個遞減曲線:勞動參與率下降;人力資本改善速度放慢;消費能力遞減。這些挑戰均需要服務業升級給予扭轉。[8]

第二,公共服務支出的剛性壓力。根據前文所述,發達國家服務業升級和消費升級的協調,其基礎是在工業化時期打下的。福特制特有的增長分享機制,除了有助于推動國內市場、促進創新之外,還促進了財政能力的擴大。20世紀50~70年代間,伴隨著工業化主導的高增長,發達國家公共服務支出快速提升,同時建立起了比較完善的高水平社會保障體系。20世紀80年代以來,隨著傳統福特主義的解體,發達國家紛紛著手福利國家結構改革,但是大多數國家改革仍然是對于原有體系的修補,用更加積極的經濟社會政策應對全球化、老齡化和經濟服務化的挑戰。現階段,中國已經建成了世界上規模最大的社會保障體系,但是保障體系和保障能力有待完善提高。問題的特殊性在于以下方面:中國社會保障體系和保障能力的升級需求,是在高速增長向高質量發展的轉型過程中提出的,其背景是城市化、經濟服務化與內循環主導,但是,由于現有發展模式不能承擔公共服務支出的剛性壓力,如何挖掘服務業和消費的效率潛力成為關鍵。

第三,城市化的就業創造能力。這是所有國家都必須慎重對待的問題。由于中國龐大人口規模這個特殊性,城市化的就業創造能力勢必成為重要關注點。值得注意的是,服務業和消費主導的城市化與知識生產配置機制相聯系,這也是高質量與可持續發展的題中之義。低質量服務業不可能支撐起大國有效率的城市化。福利國家政策分析中有一種流行觀點,認為服務業部門更容易發生兩極分化,高質量服務崗位通常伴隨著大量低質量服務崗位。因此,歸根結底,經濟服務化主導下的就業創造問題,應當從產業聯系、經濟社會一體化角度進行綜合分析。長期而言,包括穩定和收入增長等有利因素的就業質量是重要的,這不僅需要發揮服務業自身高質量就業潛力,而且應當以服務業升級促進制造業部門的就業能力提升。也正是在這個意義上來說,傳統低質量循環不能夠為城市化進程提供可持續動力。

效率補償機制與對策

后工業化時期,中國的轉型發展既要面對結構性、體制性等特殊性問題,也要面對全球化、服務化和老齡化等共性問題。上文的典型化事實以及新老問題分析的目的,一方面在于說明中國應借鑒國外城市化發展的經驗教訓,另一方面也要根據國情特殊性,制定可行的發展戰略和經濟社會政策。“十四五”規劃建議提出“堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統籌發展和安全,加快建設現代化經濟體系,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。從理論上說,這個戰略定位明確了新發展格局下動力重塑的著力點。

發展階段變化要求服務業升級。以生產供給為中心的工業化模式,是為了克服物質匱乏問題。粗放型和數量型發展道路在中國有其歷史特定性,這種選擇,其歷史功績體現為突破貧困陷阱并進入中等收入水平。但是,在向高收入國家邁進的過程中,由于發展條件發生了根本變化,傳統工業化模式很難適應全球化、服務化、城市化的新壓力和新要求。從共性來看,由于中國新常態下所面臨的這些壓力和風險與當代發達國家相似,因此他們的高質量城市化經驗也有可資借鑒之處。新發展格局將以人民為中心的理念置于城市化進程中,本質上不同于生產供給為主導的工業化。為此,需要扭轉一些原有發展認識,著重注意以下幾點。

第一,消費與投資對立的看法,是屬于靜態的、數量的概念,注重追求短期利益,這是資本驅動的工業化理念。但是,經濟服務化和消費主導的城市化要想獲得高質量和可持續,就需要釋放服務業和消費對效率的補償、促進作用,這是動力重塑的主要方面。

第二,經濟社會一體化。新發展理念主張現代化的根本目的在于滿足人民美好生活需要,這個主張從整體性、系統性角度看待高質量,把城市化動力基礎建立在經濟社會一體化基礎上,是認識上的重大突破。受到主流經濟學的影響,經濟研究者習慣于從效率角度看待發展問題,忘記了經濟發展是為了推動社會發展這個最終目標,把特定歷史階段的效率需要當成了未來發展的全部需要。20世紀80年代以來,隨著發展權利概念深入人心,理論和政策實踐中所達成的共識是:發展目的是在利益公平分配的基礎上,不斷改善全體人民和每個人的福利。這種前沿理念在中國已經得到尊重和實踐。

第三,服務業主導的城市化,其重要職能是保持就業、收入穩定。但是,既然服務業在城市化階段替代工業成為主導力量,這個產業的發展就有了促進效率/福利動態平衡的任務。因此,不能把服務業簡單等同于就業規模擴張。在知識經濟時代,服務業屬于知識經濟范疇,服務業現代化和結構優化才是高質量發展的關鍵。

效率補償機制。除了認識到勞動力質量之于服務業發展的重要性之外,帕森斯和斯梅爾瑟(1989)另一個重要觀點認為:從經濟社會一體化角度來看,產出應該視為消費形式或消費結構的質的變化,并與實際需求的變化相匹配,但是,這一需求不是凱恩斯意義上的總購買力,而是購買力在不同性質商品上的分配。[10]這種認識可以為結構升級的重要性提供進一步佐證。因此,內循環為主體的新發展格局,是適應中國后工業化時期城市化發展規律提出的動力重塑的關鍵,涉及兩個關鍵點及其構成的新的嵌入機制:服務業升級與消費結構升級。這兩個支撐點促進勞動力要素質量升級。人力資本升級之所以重要,是因為它一端聯系著生產,另一端聯系著消費,從而推動知識生產分配循環的形成。在前期一系列研究中,我們把這個循環的作用稱為服務業和消費的效率補償效應(袁富華、張平,2019),這個效應是城市化時期效率/福利動態平衡的關鍵。[11]

1.服務業效率是要素質量的體現。我們主要圍繞勞動力要素展開相關動力機制分析。從國際對比來看,二戰后的現代化過程呈現出高質量和低質量兩類內循環模式,即發達國家高端城市化與拉美國家“城市病”。至于何以出現了這樣的發展路徑分化,從機制上來看以下幾點值得重視。

第一,根據休斯和凱恩(2011)的說法,對于所有服務業部門的就業來講,收入所得高低最終取決于一、二產業效率高低。[12]這種基本認識顯然是就服務屬于勞動力市場而言的,即服務業工資首先是作為生產成本存在的。現實中,恰恰是這個看似顯然的問題導致了發展路徑差異。典型如拉美國家服務業擴張導致無效率的非正式就業,進而造成服務業的成本病,被視為低質量內循環的例子。

第二,服務業的效率體現在要素高質量上,就發達國家高端城市化而言,城市化可持續、服務業升級和消費升級是經濟社會一體化過程的不同側面。高素質勞動力有助于服務業新業態的形成——高質量服務創造更高價值,也有助于一、二產業效率提升——服務業的溢出效應推動實體經濟效率提升,形成高質量內循環。

2.服務業潛力蘊含在一系列跨期關聯網絡中。服務業效率補償效應,有其獨特的作用機制。工業化時期的規模效率擴張,建立在“投資誘致投資”機制之上(Hirschman, 1978),尤其是對于中國這樣的追趕型國家來說,與增長速度相關的“快變量”起著主導作用,為的是解決生活必需品匱乏問題。[13]這種發展模式的特征是流動性、短期性、規模化,以及低成本、高收益。與之相比,在服務業主導的城市化階段,與發展質量相關的“慢變量”起著主導作用,因為經濟轉型和結構調整,將更多涉及制度和價值模式調整,否則就稱不上轉型了,主要表現在以下方面。

第一,人力資本再生產的特殊性。不同于資本以及自然資源,勞動力流動性較弱,相應地,人力資本積累具有很強的本土性和局部性。同時,勞動力、人力資本再生產周期長且具有社會性,涉及到經濟社會一體化過程中家庭、政府和企業等諸多方面。因此,勞動力要素質量升級很大程度上依賴于體制變遷,屬于長期問題。

第二,服務業主導發展的特殊性。服務屬于勞動力市場,自然地,服務業升級體現在要素化趨勢的主導上(袁富華、張平,2019)。典型如教育、研發、信息、產權等行業,這些行業或者為其他行業提供投入要素,或者直接生產人力資本要素,一頭連接社會,一頭連接經濟,且日益成為城市效率提升的前提和引擎。[14]

第三,服務業主導的新發展格局的特殊性。工業化時期的投資注重邊際收益原則,哪個項目收益多就先滿足哪個項目的投資。但是慮及社會發展滯后將會抑制效率改善,城市化時期應當奉行多目標平衡原則,包括公平與效率再平衡、投資與消費再平衡、內外循環再平衡等,都是源于失衡矯正和長期良性發展的需要。因此,相較于工業化高增長,城市化高質量屬于“耐心投資”,即質量升級是在更加廣泛的聯系之中、在更加復雜的跨期平衡中培育發展潛力。

促進服務業升級的政策措施。根本上來說,從效率改進與福利相互促進的角度看,創新潛力、就業質量、城市化可持續等新發展要求,都與服務業發展水平有著直接關聯,服務業質量決定了發展質量。“十四五”規劃建議把加快發展現代服務業作為新格局、新動能的重要推動力,放在經濟社會一體化進程中進行部署,具有很強的針對性和前瞻性。鑒于中國現階段服務業存在的問題,以下幾點值得思考。

1.提升服務業的網絡化和協同性。知識經濟的理論分析,傾向于把高端服務業發展與包容性聯系在一起,認為知識經濟發展的重要作用就是打破工業時期的部門分割,通過知識網絡化的擴散傳播實現增長和公平,因此促進知識經濟發展必然涉及制度安排的深刻變革。[15]在這方面,推動中國服務業結構升級的治理與改革,應堅持多目標動態平衡原則和頂層設計原則,拓展市場主體獲得資源和機會的渠道,同時將政府職能調整到制度供給、促進合作領域。一是鼓勵知識創造能力,保護知識產權,完善市場契約規范。二是建設國家創新體系,在基礎知識創造和傳播方面,增強政府、市場與高校的三方合作,并以此提升公共服務能力。三是知識經濟的促進作用與其擴散和滲透范圍有關,典型如互聯網、信息通信等服務業,這就需要破除部門行政壟斷,充分利用知識創新的無限可能性。

2.升級教育培訓體系,壯大知識中產群體。得益于大數據和平臺經濟,中國現階段參與發展分享的一個重要方面,表現在以消費者身份獲得價格低廉的商品,這是低質量經濟的參與方式。根據發達國家的經驗,高端城市化下參與發展分享的方式應該是多層面的,既有個體人力資本提升獲得的穩定就業和收入增長,也有全社會效率提高所帶來的福利提升等,表現為知識要素所有者更大的參與和分享能力,這是高質量現代化的題中之義。分享能力屬于社會投資有效性的范疇,其中,教育培訓體系升級是核心。高等教育與職業技能培訓,構成了通識教育加熟練技能訓練的完整教育體系,這個體系是服務業結構升級的載體,其科學性和質量直接決定了城市化質量,“十四五”規劃建議對此做出了重要部署,現階段著重需要解決好的問題有兩個:一是完善高校學術創新評價體系;二是升級職業技能培訓體系,主要是完善學徒制和技能激勵機制。

3.確立生命歷程管理理念,培育服務業新業態。最近二三十年來,歐洲朝向積極福利國家的一系列探索,在堅持公平正義理念的基礎上,進一步把生命歷程管理理念納入經濟社會政策,福利制度設計中注重從幼兒照料、青少年教育、就業與家庭直至養老保障等整個生命周期的管理。從理論上來說,這種一體化管理方式有助于推動服務業新業態的發展,短期內可以增加社會服務、養老、休閑、文化娛樂等現代服務業,長期可以依托于社會投資促進人力資本升級和知識經濟發展,對此,“十四五”規劃建議也提出了新業態發展方向。問題關鍵在于,這種管理模式有助于整合碎片化的社會政策,符合城市化時期政策措施需要具有綜合性、前瞻性、整體性規劃的戰略要求。

4.以實體經濟發展,推動服務業升級。根據本文的分析,工業化后期高端城市化的特點是服務業要素化趨勢,服務業的效率體現為勞動要素質量提高。在這個意義上,服務業體現為生產要素投入,因此服務效率的實現最終要通過實體經濟才能產生。中國現階段“脫實向虛”之所以發生,是由于低端制造—低端服務—低端人力資本積累的循環所致,土地金融和傳統服務行業只是工業化規模擴張機制的延續,與高質量發展路徑有根本差異。為此,一方面應在投融資政策和財政政策上加大對制造業的支持,另一方面在產業政策上促進兩化融合力度,鞏固實體經濟和知識經濟這兩個效率支撐基礎。

結語

鑒于發展階段變化和內循環機制建立的重要性,中國城市化過程中服務業的發展、消費潛力的挖掘以及宏觀政策的制定,需要從產業融合、經濟社會一體化角度綜合考量,重點是提升科教文衛等高端服務業,并以其新業態的創造能力,促進實體經濟發展。因此,從一體化和效率補償方面來看,服務業的質量才是最關鍵的。現代服務業的主要特征是知識屬性,并且直接涉及到勞動力素質和就業質量,這就需要從多個角度評估服務業發展狀況。特別是在信息經濟時代,對于某一業態的政策制定,不能單單從成本收益上考慮,需要聯系該業態對實體經濟效率的促進、對勞動技能的促進以及對就業質量的促進等。

注釋

[1][美]塔爾克特·帕森斯、尼爾·斯梅爾瑟:《經濟與社會》,劉進等譯,北京:華夏出版社,1989年,第85~86頁。

[2][美]弗里茨·馬克盧普:《美國的知識生產與分配》,孫耀君譯,北京:中國人民大學出版社,2007年。

[3][美]喬納森·休斯、路易斯·P·凱恩:《美國經濟史》,邸曉燕等譯,北京大學出版社,2011年,第576頁。

[4]Aglietta, M., A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, London&New York: Verso, 2015.

[5]Iversen, T. and Wren, A., "Equality, Employment, and Budgetary Restraint: The Trilemma of the Service Economy", World Politics, 1998, 50(4).

[6]高培勇、袁富華、胡懷國、劉霞輝:《高質量發展的動力、機制與治理》,《經濟研究》,2020年第4期。

[7][11][14]袁富華、張平:《增長非連續、效率補償與門檻跨越》,北京:中國社會科學出版社,2019年。

[8]蔡昉:《應對人口老齡化、正視挑戰與機遇》,《河南日報》,2020年11月20日,第6版。

[9]吳湛:《轉型時期中國消費結構升級的問題與對策》,碩士學位論文(初稿),中國社會科學院大學經濟學院,2021年。

[10][美]塔爾克特·帕森斯、尼爾·斯梅爾瑟:《經濟與社會》,劉進等譯,北京:華夏出版社,1989年,第140頁。

[12][美]喬納森·休斯、路易斯·P·凱恩:《美國經濟史》,邸曉燕等譯,北京大學出版社,2011年,第576頁。

[13]Hirschman, A. O., The Strategy of Economic Development, W.W. Norton&Company, 1978, pp. 6-7.

[15]Unger, R.M., The Knoeledge Economy,? London&New York: Verso, 2019.

責 編/李少婷(見習)

袁富華,中國社會科學院經濟研究所研究員、中國社會科學院大學經濟學院教授。研究方向為經濟增長理論、經濟社會學。主要著作有《中國經濟增長潛力分析》、《增長、結構與轉型:中國經濟增長潛力分析Ⅱ》、《長期增長過程的“結構性加速”與“結構性減速”:一種解釋》(論文)等。