敘事結構視域下的小說文本解讀

章桂周,安徽省舒城中學教師。

小說作為一種重要的文體是中學語文一塊重要的教學內容,相關的文本解讀文章如過江之鯽,但多是從小說的情節、人物、環境等傳統要素入手,多為文本細讀,爭論一詞一物之勝。即使少數論文引進了西方的敘事學理論,也多是從敘事視角、敘事時間等角度來談,而鮮見談論敘事結構的。敘事結構是指故事的構成要素和構成原則,是整個敘事學的重鎮,也可以說是敘事學追求的終極目標。筆者不揣冒昧,欲以《林教頭風雪山神廟》(以下簡稱《林教頭》)為例,從敘事結構的角度談談小說文本解讀。

一、敘事模式:二元對立

敘事學家們的理想是:通過一個基本的敘事結構來審視世界上所有的故事,設想從每一個故事中提取其基本結構,然后在此基礎上建立一個無所不包的敘事結構,即那個隱藏在背后的最基本的故事。而敘事模式就是敘事學關注的一個重要理論問題。俄國的普羅普(Propp)開創敘事語法研究,提出“敘事功能”學說。在《故事形態學》一書中,他力圖提取體現在每一具體的民間故事中同時又超越每一具體文本的基本結構。他從上百個俄國民間故事中歸納出了31種功能,它們在故事發展的六個時間中影響情節發展方向。并且進一步總結出四種類型的基本敘事功能模式:戰斗型(H—I)、任務型(M—N)、聯合型(具有兩對功能的故事)、既不包括戰斗功能又不包括任務功能的故事。

就《林教頭》來說,故事情節張弛有致、曲折跌宕,是一波未平一波又起,如果我們舍去作品的細枝末節,就會發現其內在的深層結構模式——二元對立。其實,二元對立模式不僅存在于神話結構中,也存在于各類敘事作品中。如同普羅普的“戰斗型”敘事功能模式,表現為與對頭的戰斗和戰勝對頭。

小說中,林沖和陸謙由自幼相交的朋友變成而今的生死對頭。林沖代表的是失路的英雄,陸謙代表的是邪惡的權貴,陸謙謀殺在前,林沖反殺在后。陸謙背后的主使是高俅和高衙內,為了奪妻殺夫,一計不成又生一計。這次陸謙千里迢迢趕到滄州,就是為了追殺林沖。他事先買通了管營和差撥,他們共同密謀火燒草料場,想要燒死林沖,抑或燒傷之后再被他們殺掉,即使林沖僥幸逃得性命,燒了大軍草料場也是死罪,官府自可名正言順地出面抓捕誅殺。陸謙作為高俅的鷹犬幫兇,先是獻計設局陷害林沖,后又一路追殺林沖,必欲死之而后快。林沖無辜受害,刺配滄州,他忍辱負重、隱忍不發,只等有一天遇赦,便回東京,重拾現世的安穩與幸福。然而高俅他們不肯放過他,不達到殺夫奪妻的目的絕不罷休。于是又派陸謙、富安到滄州來謀害他,以求斬草除根。故人李小二小心留神的提醒讓林沖火冒三丈,買刀尋敵,準備反殺。直到草料場火起,林沖在山神廟里聽到陸謙等人的對話,一切真相大白,林沖這才知道自己已經走投無路,于是絕地反擊,手刃仇人,完成了從林教頭到豹子頭的華麗轉身。

陸謙希望殺掉林沖邀功,林沖希望殺掉陸謙報仇,二者互為主角與對象,成為死對頭,勢同水火,不可俱生。最后林沖殺掉陸謙等人,報仇雪恨,由此從二元對立到最終達到一個新的平衡。

二、敘事邏輯:左右并連

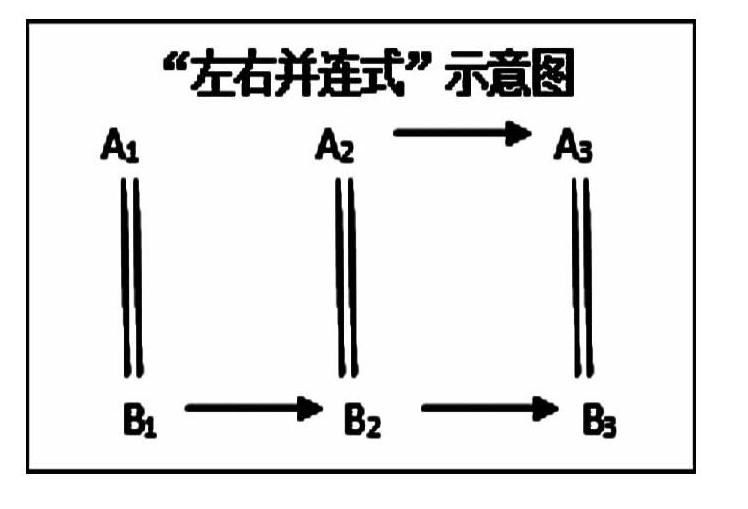

普羅普的“敘事功能”序列過于復雜,且基本按照時間順序進行排列組合,對于功能之間的邏輯關系也沒有進一步的闡發。法國的布雷蒙(Bremond)將普羅普的終點作為自己的起點,他在《敘事的邏輯》一書中提出了一個“敘事序列”的觀念,以此作為敘事的基本單位,并用它來說明功能與功能之間的邏輯關系。敘事序列分為“基本序列”和“復合序列”兩種。基本序列是由三個功能構成,功能與功能之間存在著嚴密的邏輯關系。三者構成一個不可分割的整體,可以構建一個簡單完整的故事。具體來說,一個功能為情況形成,以將要采取的行動或將要發生的事件為形式表示可能發生變化;一個功能為采取行動,以進行中的行動或事件為形式使某種潛在的變化可能變成現實;一個功能為達到目的,以取得結果為形式結束變化過程。當然,情況形成只是意味著一種可能性,其中蘊含著種種變數,有可能沒有變為現實,最終行動失敗,未能達到目的。復合序列,有首尾接續式(連接式)、中間包含式(鑲嵌式)、左右并連式(兩面式)。復合序列更能適應多種多樣的敘事類型。

就《林教頭》來說,按照敘事時間的先后,一開始是陸謙等人處于優勢,買通和勾結官差,密謀殺害林沖,而對于林沖來講,敵暗我明,由于沒有尋到仇家,就自心下慢起來,放松了警惕,基本上處于劣勢。只不過后來出現變數,而且陸謙等人在火燒草料場后得意忘形,高談闊論,才讓林沖聽了個明白,變成敵明我暗,由劣勢變優勢,最后奮起反抗,反殺仇人。

從陸謙來說,來到李小二酒店,請來管營、差撥,暗通款曲,密謀殺害林沖,情況形成。到第六日,管營、差撥故意抬舉林沖看管大軍草料場,將林沖誘騙到預謀加害之地,再趁當天雪夜,陸謙、差撥、富安三人四下點火,火燒草料場。這一毒計可以說有條不紊地實施,是為采取行動,而且變為現實。只是大雪壓倒了草廳,林沖晚上借宿山神廟,沒有住在草料場,這樣不僅沒有殺掉林沖,反而被林沖反殺,可以說行動失敗,未達到目的。

從林沖來說,他聽李小二說東京來了兩個尷尬人,就懷疑是陸虞候來這里害他,先是大驚,后是大怒,準備尋敵報仇,這是情況形成。然后是采取行動,林沖上街先買了把解腕尖刀,城里城外,小街夾巷,團團尋找陸謙,只是一連多日沒有消息,加之又被調去看管草料場,就漸漸放松了警惕,開始隨遇而安起來,準備請泥水匠修理草廳,以為長久之計。最后夜宿山神廟,僥幸逃過一劫,聽到陸謙等人的談話,真相大白,這才奮起殺敵,雪夜報仇,行動成功,達到目的。

陸謙序列與林沖序列實際上是一體兩面,屬于同一事件,只不過從不同的觀察角度來說,一個是謀殺,鬼鬼祟祟,一個是反抗,怒火噴發,屬于復合序列中的“左右并連式”。

其中A為陸謙,B為林沖,兩個序列幾乎同時進行,從陸謙來說是設計對付,謀害林沖;從林沖來說是奮起報仇,反殺陸謙,二者實際上敘述的是同一事件,只是我們從不同角度兩種眼光觀察造成的。

三、角色模式:偶然變數

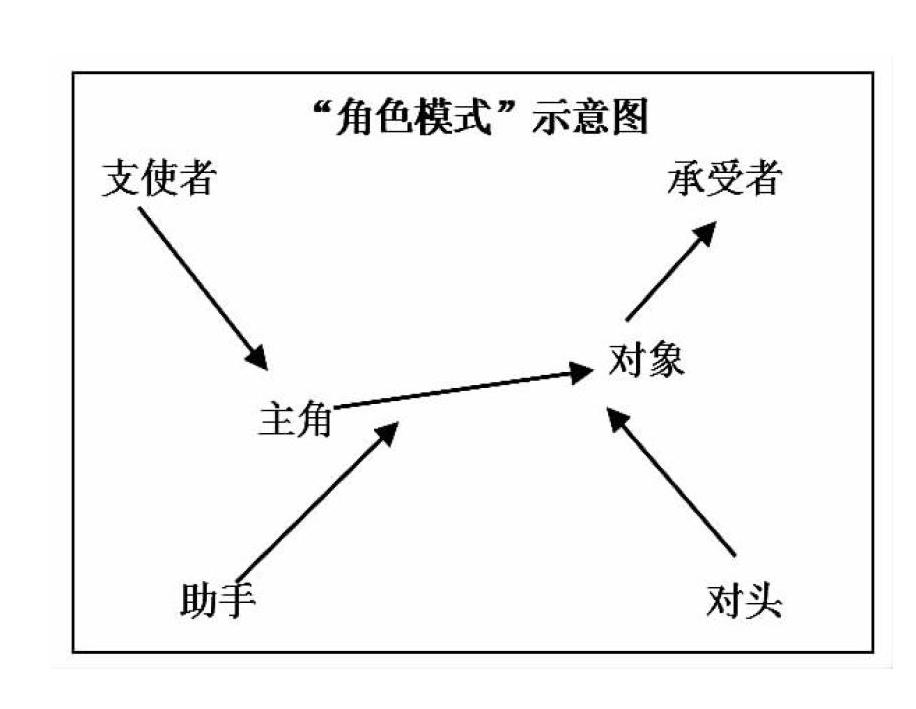

法國的格雷馬斯(Greimas)在研究中吸取了符號學方法,注重從故事深層結構來分析情節要素之間的邏輯關系。他在《結構語義學》中提出一個包括六個行動位(actant,又譯為“行動素”或“行動元”)的模型,認為任何一部敘事作品的情節結構都包含了六個行動位:主角、對象、支使者、承受者、助手、對頭。所謂“角色模式”,即“支使者引發主角的行動,主角的行動指向一定的對象,在此過程中主角往往遭到對頭的阻撓,通過助手的幫助,主角終于克服困難,獲得對象,并授予承受者。(主角往往也是承受者)”[1]也就是說主角對對象產生欲望,二者處于支使者和承受者構成的交流情景中,主角與對象的欲望關系受制于助手與對頭的關系。

其實,《林教頭》中主角與對象可以互換,若將陸謙視為主角,那么支使者應該是以高俅為代表的官府黑暗勢力,承受者則是以高衙內為代表的黑惡勢力,助手則包括富安、管營、差撥等人,對頭則是李小二。如果說林沖是主角,陸謙是對象,那么支使者則是不公平的命運,承受者則是林沖自己,助手為李小二,對頭則是富安、管營、差撥等人。

但是,林沖如何從敵暗我明的劣勢變成敵明我暗的優勢,如何實現反殺,僅僅有一個助手李小二是遠遠不能實現的,這當中起著關鍵作用的恰恰是風雪和山神廟。所以,就《林教頭》來說,風雪和山神廟不能僅僅看作環境描寫或敘事空間,還應該視為一個關鍵的行動位,成為神秘而有力的助手,幫助林沖逃過一劫,進而反殺仇敵、反敗為勝。正是風雪的寒冷,才讓林沖前去市井沽酒御寒,從而偶遇山神廟;正是大雪壓倒了草廳,才讓林沖前往山神廟借宿;正是山神廟的庇佑,才讓林沖逃過那場大火,才聽到陸謙等人的高談闊論,才識破他們的惡毒奸計。所以不必狹隘地理解角色,“和其它角色一樣,助手與對頭可以是人物,可以是人形化的動物,也可以是各種抽象的關系或力量。”[2]在這里,風雪為天,山神為地,代表著昭然的天理與正義,成為林沖的一個隱性的強大助手。正是這個偶然變數成了林沖的助手,陸謙的對頭,才讓陸謙的毒計泡湯,最終讓林沖實現絕地反殺。

值得注意的是,這里還有一個角色反轉問題。從表面看,朔風吹撼,大雪漫卷,撼動草廳,十分寒冷,風雪好像故意與林沖過不去,讓他備受煎熬,似乎是林沖的對頭。可是從后面的情節發展來看,這一切又好像是有意讓林沖避開了兇險,從而死里逃生、躲過一劫,風雪反而成了林沖有力的助手。再說大軍的草料也是如此。原本以為看管草料是個好差事,收草料時可以有些常例錢鈔。草料應該是林沖的福星與助手,可是誰料想陸虞候火燒草料場,這些草料反倒成了謀害林沖的幫兇與對頭,或者被燒死,或者也得死罪,將林沖逼到了絕境。所以,在一些故事中還要分辨一個人物在角色模式中的真正歸屬,有的也許在表面上屬于某種角色,事實上卻恰恰相反。

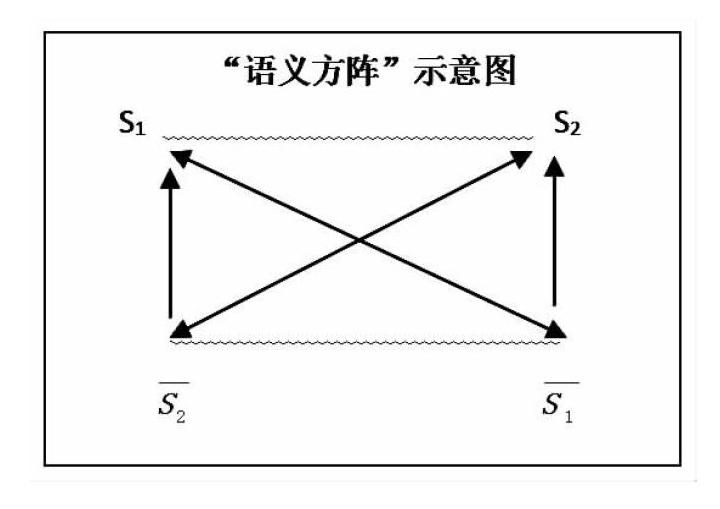

四、語義方陣:世道人心

格雷馬斯敘事學中最著名的是“語義方陣”理論。他認為敘事作品看似復雜的對立或對應關系實際上源于某一核心二元對立項(設為S1/S2),而這個二元對立項又必須引出另一組與此相關的二元對立項(設為S1/S2)。如果我們將這兩組二元對立項排列為一個四方形結構,就可以得到一個語義方陣。

其中~~代表對立關系,←→代表矛盾關系,→代表補充關系。

“語義方陣是產生一切意義的基本細胞”,它以一個基本的對立關系的語義軸為發端,引入各自的矛盾項,并將二者聯系起來以體現出對立、矛盾與補充的三重關系,從而勾畫出故事的脈絡與靈魂。“這一分析模式的獨特之處在于:以二元對立為核心結構,突出了行動素之間的相互對立或對應關系,揭示故事的深層關系結構。”[3]

《林教頭》中核心的二元對立是林沖與陸謙。林沖原本過著安穩幸福的生活,可是自從高衙內岳廟偶遇和調戲林沖妻子張氏之后,這一切的安穩與幸福全都不復存在,接踵而至的是一次次的謀害與逼迫,先是白虎堂上設奸計,再是野豬林中謀性命,后是火燒草料場斷后路,可以說將林沖完全逼入死角與絕境。陸謙不過是高衙內、太尉高俅的走狗爪牙,為他們的邪念惡行出謀劃策、推波助瀾。陸謙的背后是高俅,而高俅代表著黑暗朝廷和腐敗官僚。高俅本是游手好閑的無賴棍徒,這個社會人渣居然因為皇帝的好惡而成為朝廷重臣,真的是冠履倒施。高俅為了自己的干兒子奪占林沖妻子,設下天羅地網,動用國家機器要置林沖于死地,而他則躲在國家意志的背后,假意公事公辦,直到林沖在開封府幸免死罪以后才派出陸謙等人使用暗殺伎倆。金圣嘆提出讀《水滸傳》的三段論法:“高俅來而王進去矣。王進去而一百八人來矣。則是高俅來而一百八人來矣。”[4]正是因為群小得勢,才有英雄失路,才有后來英雄好漢鋌而走險上了梁山,所以金圣嘆說“亂自上作”。

從補充關系和矛盾關系來說,林沖雖然有著“豹頭環眼,燕頷虎須”,但他做夢也沒有想到自己會上山成為“反賊”,他的本愿與初心是要做個“順民”的,他只想求得現世安穩,過好自己的小日子,并無什么野心與宏志。他一直想留在體制內,享受他的那份幸福。金圣嘆在第六回總評中說,“林沖娘子受辱,本應林沖氣忿,他人勸回,今偏將魯達寫得聲勢,反用林沖來勸”,這是“奇恣筆法”。[5]其實,林沖為了現世安穩,為了自己的小窩,一直是忍辱負重、逆來順受,委曲以求小家之全。乃至刺配滄州,還想從妥協中找到掙扎著回去的機會,做回他的順民。

陸謙、高俅一伙,雖然是朝廷命官、國家重臣,但他們的行徑與賊寇無異,他們一樣的強取豪奪、殺人越貨,肆意地踐踏公平與正義,蹂躪生命與自由。為了殺夫奪妻,不僅構陷罪名還雇兇追殺,這真是一群強盜賊寇,哪里還像是百姓的父母官。林沖作為八十萬禁軍教頭,一個中級軍官尚且受到這樣的迫害,更何況一般的平民百姓。所謂的順民反而更成了他們魚肉和欺壓的對象,他們的威儀與幸福完全是建立在這些順民的不幸與血淚之上。高俅、陸謙的壞與惡絕不僅僅是個案和偶然現象,實則是朝廷黑暗、官僚腐敗、官匪一體乃至天下無道的集中體現。

再從相關的二元對立來看,順民與反賊原本是對立的兩個世界,可是在林沖身上卻得到驚人的統一。套用一句老話,是萬惡的舊社會將順民變成反賊。林沖只想做個順民,過普普通通的生活,但他想做順民而不得,只能鋌而走險做反賊,這就是逼上梁山。林沖絕不是唯一的一個,天下無道,還有多少個像林沖一樣的順民被逼成了反賊。“其實,千百年來大多數中國人都是這樣生活過來的,即使是被壓在社會金字塔的最底層,如果不是略無生機,也不會鋌而走險,去甘冒‘大逆不道的罪名。正因為如此,林沖的性格很有中國國民的代表性。”[6]反過來,從陸謙、高俅一伙來說,色厲內荏,他們在順民面前何嘗不是反賊,作惡多端;在英雄面前一樣變得好似順民,跪地求饒,完美詮釋了魯迅先生所說的主奴二重性。

敘事學不僅是一種文藝理論,也是一種方法論,它采用的是演繹法,重視的是普遍規則,實際上是一種文本會通,領悟作品的內核精神。需要說明的是,筆者對敘事學研究也只是略通皮毛,沒有系統專業的訓練,文中所談是自己的一些學習體會,難免存有乖謬與疏漏,權作拋磚引玉,以就正于方家。

參考文獻:

[1][2]羅鋼.敘事學導論[M].昆明:云南人民出版社,1994:106,105.

[3]申丹,王麗亞.西方敘事學:經典與后經典[M].北京:北京大學出版社,2010:49.

[4][5]張少康,劉三富.中國文學理論批評發展史(下)[M].北京:北京大學出版社,1995:332,344.

[6]石昌渝.林沖與高俅[J].文學評論,2003(4).