南宋時期龍泉青瓷香爐的藝術美感特質

雷國強 楊盛侃

從藝術與工藝角度考察南宋時期龍泉青瓷香爐的藝術風格,可以發現其具有以下特點:在造型藝術上具備精致端巧、簡練大方的特點;在釉色呈現上具備厚如凝脂、青比美玉的特點;在裝飾藝術上具有摒棄繁縟、精致明朗的特點;在制作工藝上具備精耕細作、不惜工本的特點。

關于藝術品的鑒賞與研究,黑格爾這樣說:“每種藝術作品都屬于它的時代和它的民族,各有特殊的環境,依存于特殊的歷史和其他的觀念和目的。因此,藝術方面的博學所需的不僅是淵博的歷史知識,而且是很專門的知識,因為藝術品的個性是與特殊情況聯系著的,要有專門知識才能了解它、闡明它。”法國偉大的現實主義雕塑藝術家羅丹說:“世界并不缺少美,而是缺少一雙發現美的眼睛。”

所以我們在鑒賞一件古代陶瓷作品時,如果僅僅局限于它的造型、胎質、釉色、紋飾的分析以及制作年代的考定、經濟價值的評估,是遠遠不夠的,而應該放在與其相關的社會歷史文化背景坐標體系中去解讀它所承載的豐富的歷史文化信息,去品鑒其所代表的時代審美旨趣,去感受它所傳達的時代社會精神風貌乃至世風人情。即在藝術品鑒與審美鑒賞方面,還要我們回答這樣一個問題:南宋時期龍泉青瓷香爐有著什么樣的藝術審美特質?

在中國傳統文化中,在關于器物制作的哲學指導理念層面上,一直遵循著“道器”的傳統概念與準則。何為“道”與“器”?中華傳統文化認為,宇宙間自然萬物的生命運動存在著兩種情勢,一是無形的氣場運動,即為“道”;二是有形的形象變化,即為“器”。《易經·系辭》對此歸納道:“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”老子的《道德經》亦云:“有物混成,先天地生,寂兮,廖兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰道。”意謂先有道后有術,道是生育天地萬物生命之源。在中華古代文化傳統的發展中,人們的行為處世以及造物作具,均遵循著“道”與“器”相統一的傳統。

從中國古代陶瓷藝術發展源頭上來看,中國陶瓷藝術一開始就遵從和倡導“道”與“器”并重的傳統觀念。所謂“道”就是理,即理念與思想;而“器”則指尚用,即為用具、形狀。作為形而上之“道”和作為形而下之“器”,都是與時代同步發展的,所以每個時代的陶瓷作品都有其鮮明的時代風格特征。正是基于這一客觀事實和規律,南宋龍泉青瓷香爐從設計到制作成形、修坯上釉,再到遴選出售的整個過程,雖然由許多人根據不同的分工來完成,但他們都受制于當時的社會思想觀念——“道”的影響與約束,因此他們能夠統一行動,將屬于他們那個時代共同的時代精神、文化基因以及社會文化心理特征,用他們特有的心智與行為模式來完美復制和投射到他們所創造的作品——青瓷香爐之上。所以,今天我們通過這些產自七八百年前的青瓷香爐,依然能夠看到南宋時期人們的思想品格、審美情趣以及生活態度乃至風俗習慣等豐富的社會文化內容。這也正是我們以南宋龍泉青瓷香爐為研究對象,能夠結合南宋社會的歷史文化特點與藝術審美情趣,對其藝術美感特質展開討論與分析的前提與基礎。

與此同時,龍泉窯工匠在制作青瓷時遵循“道”與“器”的傳統,也為我們指明了研究方向。我們可以從南宋龍泉青瓷香爐的內在精神氣質——“道”的層面,與其外在的造型、釉質、裝飾——“器”的層面入手討論、分析、品鑒、歸納南宋龍泉青瓷香爐的藝術美感特質。

“中和敦厚”之美

南宋是我國香文化發展的鼎盛時期,宋代五大名窯汝、哥、官、鈞、定及南北眾多窯口均生產了大批量的各式香爐。特別是處于南宋巔峰時期龍泉窯所生產的青瓷香爐,可謂南宋香爐生產與制作工藝成就的集大成者。我們從比較南宋時期眾多窯口生產的各式香爐的藝術風格與產品質量入手,可以從中品味和總結出南宋龍泉窯青瓷香爐在藝術風格和精神氣質風貌上具有“中和敦厚”的藝術美感特質。

“中和”出自于《禮記·中庸》:“喜怒哀樂之未發謂之中,發而皆中節謂之和;中也者,天下之大本也,和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”“敦厚”出自《禮記·經解》:“其為人也,溫柔敦厚,《詩》教也。”“中和敦厚”是儒家學說中的一個核心概念,為儒家倡導的一種中庸處世之道。

南宋龍泉窯香爐的基本造型主要以仿商、周青銅器為主,所以其形制經典、簡練與端莊,但不失古雅,再加上冷峻、美如碧玉的釉色,使它能夠很好地體現出儒家思想所推崇的“中和敦厚”之道,成為宋代讀書之人的最愛。

“孤寂空靈”之美

中國古代讀書之人,無論是信佛,還是崇道,或是尊孔,在藝術與生活品位追求之上都有一個共同的交集之點,那就是他們都標榜追求清高、脫俗、質樸、純真為理想的生活境界。如《莊子·天道》中說:“夫虛靜恬淡寂寞無為者,萬物之本也。”崇佛的司空圖亦以“落花無言,人淡如菊”的詩句來禮贊“孤寂空靈”的意象之境。所以,無論是儒家、道家、佛家,他們都共同崇尚于“靜”,來強調內心的平靜與曠達。儒家哲學理念之中的“靜”是一種“中和”的“溫靜”,道家思想之中的“靜”是一種“天道無為”的“虛靜”,而佛家所追求的“靜”是一種“空寂”的“寂靜”境界。儒、釋、道三家的溫靜、寂靜、虛靜的思想觀念,在南宋龍泉青瓷香爐上得到了完美的體現,形成了它“孤寂空靈”的美感特質,有別于唐三彩的華麗、吉州窯印花的多姿以及鈞瓷燦如煙霞的富貴等。

正因為南宋龍泉青瓷香爐有這樣一種“孤寂空靈”的藝術美感特質,所以當你靜靜地注視它時,你就能感覺到它的冷峻孤寂與空靈的美是撲面而來的。這種帶有佛像莊嚴般的空寂慈悲之美,有著大氣場,能夠使你對它產生發自內心的敬畏。

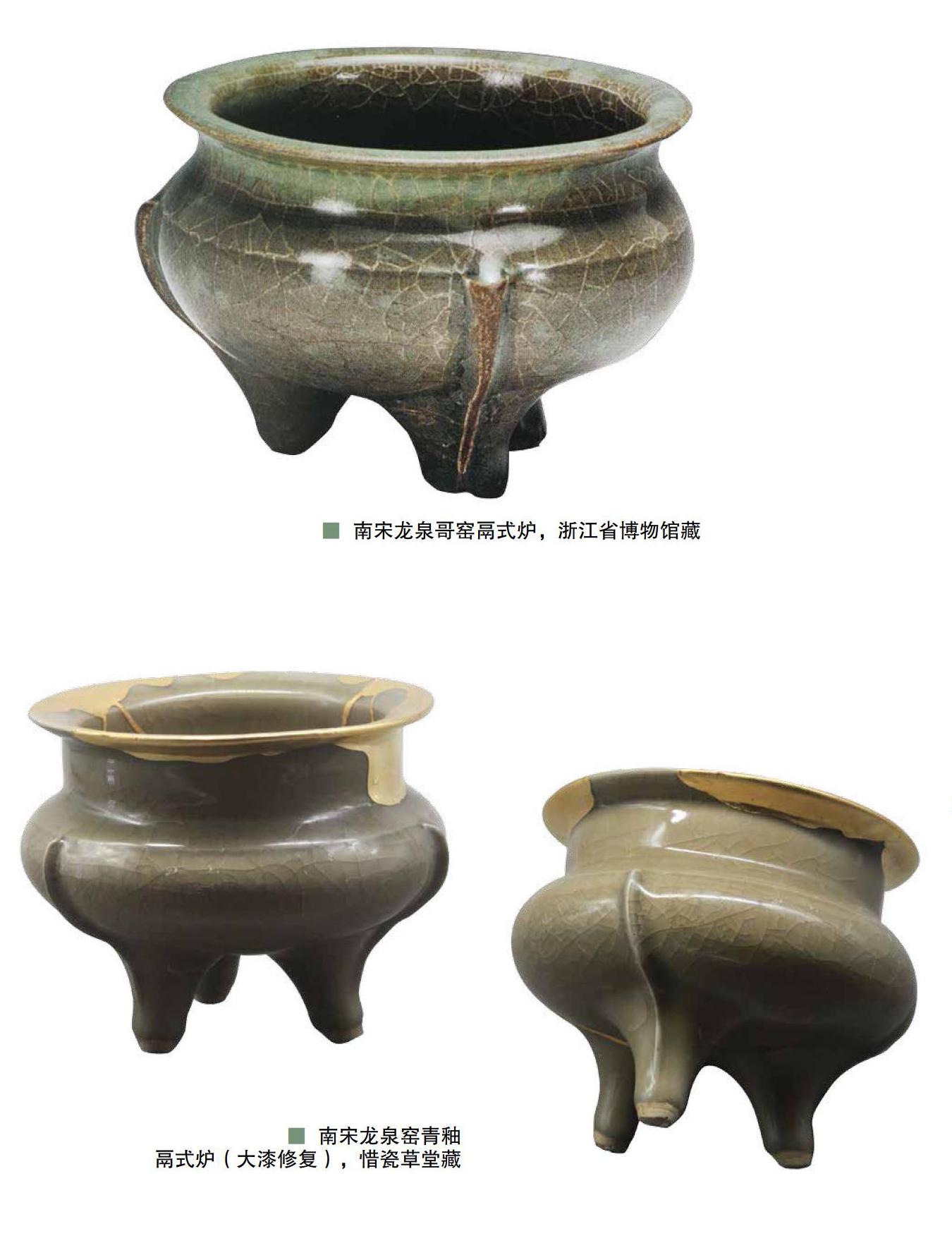

“質樸天然”之美

南宋龍泉青瓷之一種——哥窯香爐質樸天然的冰裂開片紋,是其藝術美感的又一特質。開片是瓷器釉面的一種自然開裂現象,是由瓷器內部應力作用造成的,當釉面的伸縮程度超出它的彈性區間時,就會出現釉層斷裂和位移現象而產生裂痕。兩宋時期,南北諸多名窯中都有追求開片的風尚,其中,龍泉哥窯青瓷和南宋官窯青瓷可以稱為當時取得最高藝術成就的典范。龍泉哥窯的開片根據不同的形式大小,稱作冰裂紋、蟹爪紋、牛毛紋、流水紋、百圾碎和魚子紋。

龍泉南宋哥窯青瓷香爐的開片紋理自然如花,開片縱橫有致,釉質不透明,古樸天然、天趣自成,非人工所能為,是瓷中之珍品。關于瓷器的開片,民國時期著名的古玩鑒賞家趙汝珍在《瓷器述要》一書中這樣介紹道:“開片,有自然與人工兩種。自然開片系歷經年久而漸漸內裂成為片紋者;人為者,系配合藥料燒成之者,肇始于宋之哥窯,其后遞仿之。開片仿哥之粗糙者,謂之冰紋;開大片而瓷色發紅者,謂之格瓷。器小而開大片,或器大而開小片者,皆足貴也。晚清以來,則不貴哥窯之開片,而貴郎窯之開片。大抵開片瓷器,概以捫之無痕者乃為可貴也。”龍泉哥窯質樸天然的自然開片,是中國古代人工制作創造的瓷面自然裝飾紋理的典范,它是古代窯工用瓷土與烈火以及智慧所創造的古代裝飾美學經典范式之一。

南宋龍泉哥窯青瓷香爐的開片在斑駁中體現出質樸自然天成的古雅之趣,寄托著東方藝術之美的特殊情愫,在寧靜之中顯露出天機流動的禪意,在自然古淡之境中呈現出天真之雅趣。

“比德尚玉”之美

南宋龍泉青瓷香爐的釉質已達到“厚如凝脂,美比青玉”的效果,所以“比德尚玉”是其又一藝術美感特質。關于其釉質的藝術特色和燒成工藝,在前一節討論南宋龍泉青瓷香爐藝術風格及其成就時已有詳盡的討論,這里著重分析其“比德尚玉”的社會文化學的審美含義。

玉在中國傳統文化中具有崇高的地位,是社會美德和個人品行的最高象征。我國早期儒家思想的代表之作《尚書》和《周禮》中多處可見“玉禮”的思想。《周禮》詳盡規范了“玉禮”的制度和使用的準則與要求,玉成為國家的禮器和王權的等級象征。孔子是春秋戰國時期儒家思想的集大成者,其概括總結了玉的“十一德”,即“溫潤而澤,仁也;縝密以栗,知也;廉而不劌,義也;垂之如隊,禮也;叩之其聲清越以長,其終詘然,樂也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁達,信也;氣如長虹,天也;精神見于山川,地也;圭璋特達,德也;天下莫不貴,道也。”繼孔子后,荀子關于玉亦有“七德”之說,管子亦有“九德”之說,許慎亦有“五德”之說。綜上所述,中國玉文化源遠流長,是中華傳統文化的重要組成部分。南宋龍泉青瓷香爐追求“青比美玉,厚如凝脂”的美玉釉質效果,就是為了實現以器傳道,能夠達到與儒家思想完美結合的目的,從而也構成了其藝術美感特質之中彰顯儒家“比德尚玉”思想光輝亮點。

“簡約素雅”之美

世界著名的中國藝術研究鑒賞家、英國牛津大學圣凱瑟琳學院榮譽退休院士邁克爾·蘇立文教授在其《中國藝術史》一書中,針對宋代龍泉青瓷香爐這樣評述道:“龍泉窯中每種瓷器都堪稱精品。有的完全是瓷器形態,但有的應當是模仿古樸的銅器形態,其中最值得注意的是焚香用的三足或四足爐,這是中國宮廷藝術中開始出現的復古主義潮流的代表,對中國藝術興趣的品位培養具有日漸強大的影響。”宋瓷是中國瓷器藝術發展史上的巔峰之作,具有極高的審美藝術價值,它的美體現在簡約與高雅的完美結合之上。宋代的瓷匠在“存天理滅人欲”的重壓之下,從商周古典青銅藝術和隋唐時期的金銀器制造工藝之上汲取豐富的藝術滋養,在瓷器的造型和釉質上下功夫,創造性地用泥土和烈火燒造出了既包含人類七情六欲又反映出儒家思想之“溫靜”、佛家思想之“寂靜”、道家思想之“虛靜”的青瓷藝術樣式。這一時期青瓷藝術共同的時代風格特色,就是簡約、素雅和內斂平靜的品格。

南宋龍泉青瓷香爐作為這一時期中國青瓷藝術最高成就的杰出代表器型之一,通過它,我們可以看到南宋時期社會文化心理特征和藝術審美追求旨趣。

其一,這一時期的社會文化心理和藝術審美旨趣已進入以關注人的內心自省為主、特別注重細膩的官能感受和情感色彩的捕捉追求與表達的階段。就南宋時期的藝術形式而言,如以表達愛情和反映個人心緒情懷的宋詞與反映人們心靈、向往自然山林的青綠山水畫已成為主流和最受歡迎的藝術樣式,就是這種文藝思潮的具體反映。具有簡約素雅和內斂平靜藝術風格特征的龍泉青瓷,自然十分適合這樣的社會文化心理和藝術審美旨趣的要求,成為當時文人和士大夫貴族日常生活的首選。這種特定的社會文化消費市場需求,又進一步刺激了南宋龍泉青瓷窯業的生產發展和藝術品質的提高。

其二,在藝術創作的審美觀和價值取向之上,宋人特別強調和重視對藝術作品的韻味、意境和情趣的追求,這一變化我們可以從南宋藝術批評家、詩人嚴羽的《滄浪詩話》中得到充分的反映。在其藝術審美理論體系中,嚴羽十分強調和重視作品的韻味、意境與情趣這幾個中心概念。在藝術審美標準中,他又提出了空靈、含蓄和平淡、自然的美學標準。這些共同的社會文化心理和藝術審美旨趣,反映在南宋龍泉青瓷藝術上,就是強調和突出了青瓷作品以追求簡約、細膩、完美、經典的器型和細潔凈潤、色調單純、趣味高雅、美如青玉的釉質為最高標準和境界要求。

黑格爾在關于藝術分類介紹時曾對“何為美”有過這樣的評述:“這個世界的內容就是美的東西,而真正的美的東西,就是具有具體形象的心靈性的東西,就是理想,說得更準確一點,就是絕對心靈,也就是真實本身。”是的,南宋龍泉青瓷香爐之美,是其自身屬性的客觀存在。我們對于其藝術美感特質的討論正是植根于產生這一藝術作品的時代傳統以及社會生活等多方面為背景的主觀感受與解讀。南宋龍泉窯青瓷的藝術美感特質是多元的,也不是絕對的。這正如德國詩人歌德所言:“一件真正的藝術品和一件大自然的造物一樣,對于我們的理智將永遠是無可窮盡的,人們可以關照它、感覺到它,它感動我們,但人們卻不能完全領會它,無論是它的本質還是優良品格,都很難用言語來表達和形容。”