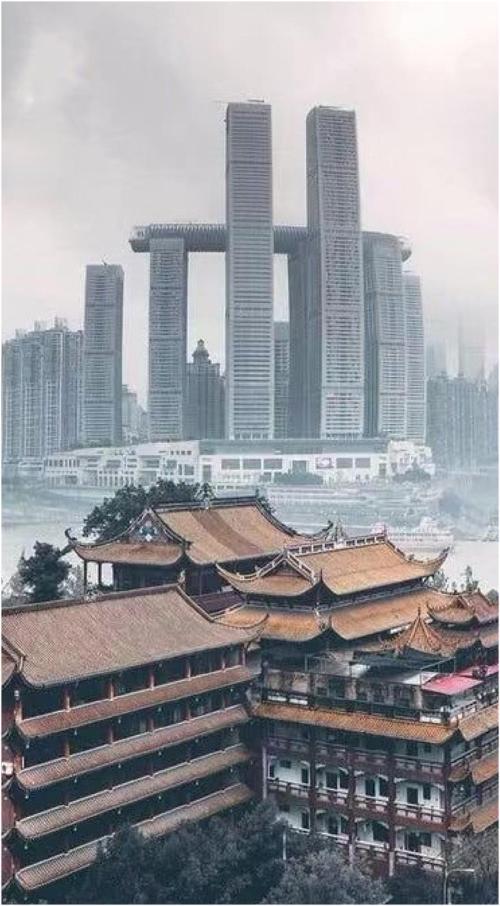

重慶印象(一)

于斐

B站上的熱播劇《風犬少年的天空》把有關重慶的回憶排山倒海般地堆砌在我面前,記憶的濾鏡并沒有因為時光流逝而模糊,反而隨著劇情的推進一幕幕清晰閃回:那些橋頭一閃而過的浮光掠影,那些懸蕩起伏的燈籠石梯,為這座城市渲染了層次鮮明的反差美;那些彌漫在濛濛霧氣中的綽綽燈影,賦予了這座城市疏離又市井的夢幻感,不論傷心還是喜悅,不論憧憬還是失落,都可以在這里被治愈。

重慶小面

宋時,重慶區域名為恭州,恭王趙惇后來繼位為南宋光宗皇帝,他認為恭州給他帶來了雙重喜慶,因此升恭州為重慶府。

成吉思汗崛起后,率領蒙古鐵騎將草原帝國版圖迅速擴張,重慶也是其吞并的目標之一。重慶知府在重慶西北部的合川筑起一座釣魚城,以此抵抗南侵蒙古大軍。當時攻打釣魚城的精銳蒙軍由成吉思汗的孫子蒙哥統御,釣魚城的將士們誓死抵抗,雙方鏖戰。適時重慶早春,天氣陰冷,潮濕多雨,南宋的軍中伙夫就將油辣子、蔥、醬、醋等多種調料拌入面條中,將士們食用后可以驅除體內寒氣。后隨著歷史變遷,此面演化為重慶小面,用料越來越豐富,成為重慶街頭巷尾的一道著名小吃。

現代版的重慶小面指代的是麻辣素面,分類有干溜(拌面)、清湯、紅湯、寬湯。重慶人對小面優劣的評價標準在于佐料。佐料是重慶小面的靈魂:一碗面條是白描,而加了各種佐料就是重彩。重慶小面要在碗內先配好色澤艷麗的調料,再放入煮好的面條,一根根面條順滑柔潤又彈韌有勁道,湯羹濃郁,香氣撲鼻,名字雖然叫“小面”,但是內容豐盛,格局并不小。當一碗重慶小面端放在面前,不論三教還是九流,蕓蕓眾生皆可聞其鮮香。

《風犬少年的天空》劇中生動呈現了重慶小面的標準吃法:褲管拉至膝蓋處,腿腳翹在長條凳上,一邊抖腿一邊吸溜著面條。看似每個人吃的是一碗小面,實則吃進肚里的是重慶人的江湖氣、煙火氣、草莽氣,還有一絲對生活不茍且的豪氣。

演員劉儀偉在此劇中扮演一家面館的老板,他的店面招牌是“尖叫眼鏡面”。我在看劇的時候也禁不住尖叫了起來,因為這家實體店就叫做“眼鏡小面”,位于解放碑商圈中,我和小伙伴去店里打過卡。當時,店家的小面調料看得我眼花繚亂,那真可以稱之為“小面部隊”,如醬油、豬油、麻油、醋、油辣子、花椒粉、味(雞)精、肉臊末、豌豆、花生碎、青菜、姜蒜水、蔥粒、榨菜末、白芝麻、筒骨湯等,且各有各的講究。醬油要用重慶本地生產的醬油,顏色焦黃,味道純正;味精用本地生產的含鹽味精;姜蒜水則是用高湯沖調姜末和蒜蓉;筒骨湯即高湯,用豬大骨熬制,作為小面湯底;而作為小面“靈魂”的油辣子,則由店家獨家秘制,有特別的工藝和配方。

狹義的小面是指以蔥、醬、醋、蒜、辣椒調味的麻辣素面。在老重慶的話語體系中,即使加入了牛肉、雜醬、排骨等豪華澆頭的面條也依然被稱為“小面”,如牛肉面、肥腸面、豌雜面等。如果你去小面館不說加入其他澆頭配料,就默認為紅油素面。小面家族品種豐富,可以自由組合,定制私人口味。比如,“干溜”就是干拌面,“提黃”是要求面條偏硬,“加青”意為多加蔬菜,“重辣”就是油辣子翻倍。所謂的“小面面身”,一般面店都有細面、韭葉、寬面這三種基本款。

小面,大概是重慶市民唯一能普遍接受的面食吧!重慶人對重慶小面的熱愛不亞于火鍋,親密度更是有過之而無不及。我覺得,重慶人對小面的喜愛與其說是戒不掉的癮,不如說是一種精神上的依賴。