教師的頓悟式學(xué)習(xí)是如何發(fā)生的

陳向明

(北京大學(xué)教育學(xué)院 北京 100871)

過去的一年注定會(huì)成為我人生中極其難忘的一年。雖然與這個(gè)地球上70多億人一樣,時(shí)刻感受到新冠病毒這個(gè)“非人行動(dòng)者”①根據(jù)法國(guó)社會(huì)學(xué)家拉圖爾的行動(dòng)者網(wǎng)絡(luò)理論,促成社會(huì)變化的不僅有作為人的行動(dòng)者,也有“非人行動(dòng)者”(nonhuman actor),彼此共同構(gòu)成相互依存的網(wǎng)絡(luò)世界。(見[法]布魯諾·拉圖爾. 科學(xué)在行動(dòng):怎樣在社會(huì)中跟隨科學(xué)家和工程師[M]. 劉文旋,鄭開,譯. 北京:東方出版社,2005.)所帶來的巨大威脅,但與五位年輕教員共同指導(dǎo)30多位一線教師做敘事行動(dòng)研究的經(jīng)歷,幾乎讓我忘卻了疫情所帶來的驚恐和孤單。從2019年秋季到2020年夏季,在北京教育科學(xué)研究院德育研究中心組織的工作坊中①本工作坊開設(shè)了三個(gè)班:敘事探究、案例研究、調(diào)查研究。時(shí)間為期一年,每三周集中學(xué)習(xí)一整天;平時(shí)學(xué)員讀文獻(xiàn),寫反思筆記,收集和分析資料,撰寫研究報(bào)告;同時(shí)有各種集體活動(dòng),如學(xué)員小組討論、研磨文本、教師集體備課和入組集體幫扶等。我是敘事探究工作坊的指導(dǎo)教師之一。,我們定期見面或網(wǎng)上交流,課下每位教員負(fù)責(zé)一個(gè)小組,深度介入學(xué)員的學(xué)習(xí)過程,培育了一個(gè)激動(dòng)人心的學(xué)習(xí)共同體。②我們針對(duì)一線教師更加關(guān)心問題解決的特點(diǎn),將敘事探究改造成了敘事行動(dòng)研究,即不僅要寫出一個(gè)敘事文本,而且需要在工作中進(jìn)一步收集和分析資料,進(jìn)行行動(dòng)干預(yù)并評(píng)估行動(dòng)效果,同時(shí)將自己的感悟?qū)懭霐⑹轮小H绱嗽O(shè)計(jì)的意圖是:通過寫作和行動(dòng)的雙向互動(dòng),促進(jìn)教師反思性心智的提升。

之所以說這個(gè)學(xué)習(xí)共同體“激動(dòng)人心”,是因?yàn)檫@次學(xué)習(xí)經(jīng)歷讓我們倍感興奮,創(chuàng)生了一系列令人難忘的“教育事件”[1],激發(fā)了很多被遮蔽的成長(zhǎng)潛能,生成了一些意想不到的學(xué)習(xí)效果。其中最讓我們驚喜的是,與慣常的漸進(jìn)式學(xué)習(xí)(從零開始、自易到難、逐步深入)不同,很多教師發(fā)生了頓悟式學(xué)習(xí)。他們?cè)谇懊娲蟀肽晁坪醵荚诤诎抵忻鳎恢约荷碓诤翁帲膊恢吩诤畏健4蠖鄶?shù)人寫的文本要么只有故事,反思很少;要么只有反思,故事很少;要么故事干巴無味,或過于鋪陳;要么歸因過于向外,或過于向內(nèi),非此即彼;要么流于坊間的“好人好事”,只介紹問題和結(jié)果,不涉及探究過程。然而,在一年的工作坊快結(jié)束時(shí),他們中的一些人好像突然“開悟”了,一夜之間就交出了與之前完全不同的、令教員們出乎意料的敘事文本。

一、 何謂“頓悟式學(xué)習(xí)”

根據(jù)格式塔心理學(xué)的定義,“頓悟式學(xué)習(xí)”是指通過重新組織知覺環(huán)境并領(lǐng)悟其中關(guān)系而發(fā)生的學(xué)習(xí)。人的知覺經(jīng)驗(yàn)隨生活環(huán)境的變化,結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)某些“缺口”“缺陷”,這時(shí)腦的活動(dòng)便有一種渡過“缺口”、彌補(bǔ)“缺陷”、完結(jié)“圖形”的再組織傾向。格式塔心理學(xué)認(rèn)為,學(xué)習(xí)不是(如行為主義所認(rèn)為的那樣)對(duì)個(gè)別刺激作個(gè)別反應(yīng),很少有反復(fù)試錯(cuò)的成分。頓悟通常突然出現(xiàn),而一旦出現(xiàn),便能保持并遷移到類似情境。這種不斷組織、再組織,不斷出現(xiàn)一個(gè)又一個(gè)完形的過程,被認(rèn)為是頓悟式學(xué)習(xí)。

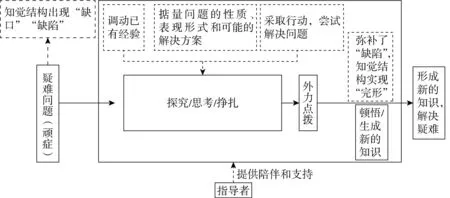

學(xué)術(shù)界如此定義這個(gè)概念。而我們這次目睹的教師頓悟式學(xué)習(xí),似乎呈現(xiàn)出更多具體的階段性特征(如圖1所示)。③由于我們的研究剛剛開始,這只是一個(gè)粗略的總結(jié),更為細(xì)致、深入的研究還有待開展。

圖1 教師頓悟式學(xué)習(xí)的機(jī)制

第一,教師必須面臨一個(gè)“頑癥”,即反復(fù)發(fā)生、總是無法解決的難題,自己百思不得其解,百行不得其效。此時(shí),教師才會(huì)質(zhì)疑自己習(xí)以為常的做法,挑戰(zhàn)自己日用而不知的教育信念。在本次敘事行動(dòng)研究工作坊中,每位學(xué)員都選擇了一個(gè)自己日常工作中遭遇的“麻煩”作為探究的起點(diǎn)和焦點(diǎn)。這個(gè)“麻煩”不僅難以解決,而且與他們自己的認(rèn)知之間有明顯沖突(出乎意料)。例如,在本輯刊登的陳鐵蘋老師的敘事中,她選擇的“麻煩”是:自己作為一名有31年教齡的市級(jí)優(yōu)秀班主任,花費(fèi)了長(zhǎng)達(dá)五年多的時(shí)間,竟無法掌控一名調(diào)皮搗蛋的小學(xué)生。如果沿用上述學(xué)術(shù)定義,此時(shí)陳老師的知覺結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了某些“缺口”和“缺陷”。①由于篇幅有限,本文主要舉陳鐵蘋老師的例子說明相關(guān)觀點(diǎn)。這并不表示本輯刊登的其他老師的例子沒有類似現(xiàn)象。這個(gè)“缺口”或“缺陷”是她的一個(gè)錨定點(diǎn)和著力點(diǎn),限定了她敘事探究的焦點(diǎn)范圍。

第二,教師必須愿意并有機(jī)會(huì)在探究這個(gè)“麻煩”的過程中,讓自己沉浸在思考這個(gè)焦點(diǎn)的過程中,長(zhǎng)時(shí)期處于一種“欲罷而不能”的掙扎狀態(tài)。一開始指導(dǎo)者不能直接告訴教師相關(guān)理論,因?yàn)榇藭r(shí)教師難以真正理解這些理論;即使在字面上理解了,也不知道如何運(yùn)用于自己具體的問題解決。有時(shí)指導(dǎo)者自己也不知道解決方案;或者即使知道,也明白目前不是點(diǎn)出的最佳時(shí)機(jī)(因?yàn)橹皇恰爸馈睕]有用)。指導(dǎo)者需要放掉自己希望迅速改變對(duì)方的意圖,設(shè)法創(chuàng)設(shè)讓教師體驗(yàn)這類掙扎的經(jīng)驗(yàn)。

這種經(jīng)驗(yàn)對(duì)教師之所以寶貴,是因?yàn)榇藭r(shí)他們正在調(diào)動(dòng)自己所累積的資料庫(repertoire),反復(fù)掂量自己所遭遇“麻煩”的性質(zhì)、表現(xiàn)形式和可能的解決方案,并采取行動(dòng)嘗試解決問題。更為重要的,這種專業(yè)人員所特有的“行動(dòng)中反映”[2]的過程,能夠讓各種之前他們自己也無法意識(shí)到的“缺口”和“缺陷”打開,進(jìn)入判斷、決策和行動(dòng)的選項(xiàng)之中。沿用陳鐵蘋老師的例子,她就經(jīng)歷了大半年的反復(fù)琢磨,嘗試各種妙招,掂量各種解釋,希望能夠降服這個(gè)令自己頭疼的頑皮小孩。

雖然此階段指導(dǎo)者不直接給教師支招,但也不是完全袖手旁觀。指導(dǎo)者通常比學(xué)員多掌握一些道理、方法和技巧,但很多時(shí)候他們也不知道這個(gè)具體困境的答案,也在與學(xué)員一起掙扎。不過,他們相信這個(gè)不斷掙扎、不斷積累經(jīng)驗(yàn)的過程是重要的,不要急于尋找結(jié)果。此時(shí),指導(dǎo)者的關(guān)心、陪伴和支持對(duì)教師非常重要。這就好比一個(gè)在水中學(xué)游泳的新手,無論怎樣在水中撲騰,卻時(shí)刻都能感覺到教練在上面密切注視著自己,不會(huì)有生命危險(xiǎn)。

第三,當(dāng)教師終于到達(dá)“憤悱”的臨界點(diǎn)時(shí),即無論如何也解決不了這個(gè)“麻煩”,但又感覺自己似乎即將“噴薄而出”時(shí),突然獲得了一個(gè)意想不到的外力的點(diǎn)撥。這可以是指導(dǎo)者提供的一個(gè)理論(如雙環(huán)學(xué)習(xí)[3])、教師讀書時(shí)看到的一個(gè)觀點(diǎn)(如“當(dāng)孩子犯錯(cuò)時(shí),給他一個(gè)理由”[4])、討論時(shí)小組成員提出的一個(gè)不同觀點(diǎn)(如“你認(rèn)為不正常的孩子其實(shí)很正常啊!”),甚至是上課時(shí)學(xué)生的一個(gè)眼神(如“那雙圓圓的眼睛從此成為我駕駛教育工作之帆的燈塔”)。這個(gè)點(diǎn)撥重新組織了教師的知覺環(huán)境,給教師領(lǐng)悟其中的關(guān)系提供了一個(gè)契機(jī)。

在陳鐵蘋老師的例子中,最為關(guān)鍵的點(diǎn)撥來自一位教員在后期小組集體幫扶時(shí)說的一個(gè)詞“緊箍咒”,以及隨后教員們圍繞這個(gè)詞對(duì)陳老師所處困境所提供的多重解釋和深度分析。頓時(shí),陳老師意識(shí)到,自己之所以五年來一直受到這個(gè)頑皮小孩的困擾,是因?yàn)樽约菏冀K難以跳出“優(yōu)秀老班”的自我設(shè)限,認(rèn)為自己必須成功地掌控每一個(gè)孩子——現(xiàn)在看來只有自我松綁,才能脫去自己堅(jiān)硬的外殼,看懂孩子內(nèi)心真正的成長(zhǎng)需要。

第四,在與外部點(diǎn)撥交匯時(shí),教師自己多年積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和日常練就的生動(dòng)表達(dá),終于找到了一個(gè)出口,好似經(jīng)過化學(xué)反應(yīng),生成了一種新的知識(shí)形態(tài)。很多教師使用如下詞語描述這個(gè)奇妙的、始料不及的靈魂轉(zhuǎn)向[5]:“簡(jiǎn)直就像點(diǎn)石成金,以前認(rèn)為不重要的事情突然變得重要了”;“一下子全打通了,如點(diǎn)穴般一通百通”;“突然照亮了我30多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),心里一下子就敞亮了”。其實(shí),每一位教師都有一座金礦,之前只是沒有找到開采的訣竅而已。對(duì)教師們來說,這是一個(gè)重新框定問題、重組經(jīng)驗(yàn)、重新賦予意義的過程。教師在對(duì)焦點(diǎn)問題孜孜不倦探究的過程中,遭遇外界力量的沖擊(有如禪師的當(dāng)頭棒喝、禪機(jī)、公案),將潛意識(shí)里的沖突意識(shí)化,上升到意識(shí)層面。他們的大腦終于渡過了“缺口”,彌補(bǔ)了“缺陷”,完成了“圖形”的再組織。

在陳鐵蘋老師的敘事中,由于意識(shí)到自己身上套著一個(gè)自我設(shè)定的“緊箍”,她開始反思自己的成長(zhǎng)經(jīng)歷,并對(duì)頑皮學(xué)生個(gè)體發(fā)展所涉及的社會(huì)環(huán)境進(jìn)行了系統(tǒng)分析。此時(shí),她不再認(rèn)為學(xué)生有問題,原因主要在家庭,也不再認(rèn)為“這都是我的錯(cuò)”,而是看到了造成問題的社會(huì)—文化結(jié)構(gòu)要素及其復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。她獲得了更多跳出問題看問題的空間,而不是“對(duì)著問題解決問題”。“麻煩”從自己身上剝離開了,她也就不再感覺那么內(nèi)疚和不安了,進(jìn)而獲得了更多的自尊、自信和行動(dòng)判斷力。

雖然對(duì)學(xué)員來說,最終的頓悟只可能是自悟,但頓悟不等于頓悟式學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)不僅僅發(fā)生在頓悟那一刻,而是一個(gè)長(zhǎng)程的變化,頓悟只是此次學(xué)習(xí)中的一個(gè)爆破點(diǎn)。沒有發(fā)生頓悟時(shí),教師也已處在頓悟式學(xué)習(xí)的某個(gè)階段。當(dāng)陳鐵蘋老師開始掂量各種解釋,嘗試“十八般武藝”時(shí),其頓悟式學(xué)習(xí)已經(jīng)開始:在舊的圖式下不斷探索和檢驗(yàn),證明這個(gè)“缺口”(“教師需要完全掌控學(xué)生”)真的是一個(gè)系統(tǒng)性缺口,而不是簡(jiǎn)單的知識(shí)缺陷,從而導(dǎo)致系統(tǒng)性改變的需求從“或然”走向“必然”。而啟動(dòng)她的頓悟式學(xué)習(xí)的契機(jī),來自指導(dǎo)教師這一外界力量的沖擊。因此,從這個(gè)意義上看,本文所討論的頓悟式學(xué)習(xí)不可能完全由學(xué)員自己完成,而是共同體成員相互依賴、交互對(duì)話、即興生成的結(jié)果。

二、 教師的頓悟式學(xué)習(xí)需要什么條件

很顯然,這樣的頓悟式學(xué)習(xí)并不會(huì)經(jīng)常發(fā)生,而且具有很大的偶然性,天時(shí)地利人和缺一不可。那么,如果我們希望它發(fā)生,需要什么條件呢?

第一,教師需要積累足夠的教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和待解決的問題,并能克服豐富經(jīng)驗(yàn)所帶來的麻木,將習(xí)以為常的東西陌生化。與我們?cè)诟咝E囵B(yǎng)研究生不同,絕大多數(shù)研究生都不會(huì)發(fā)生此類頓悟式學(xué)習(xí),因?yàn)樗麄儧]有教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn),也沒有需要急迫解決的現(xiàn)實(shí)問題,只會(huì)隨著導(dǎo)師的指引循序漸進(jìn)地習(xí)得學(xué)術(shù)八股。而一線教師大都積累了豐富的個(gè)人經(jīng)驗(yàn),而且為了解決問題,具有渡過“缺口”、彌補(bǔ)“缺陷”、完結(jié)“圖形”的再組織傾向。此次來參加工作坊的教師大都是學(xué)校的骨干,工作年限都在六年以上,而且都有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī),希望借助工作坊解決自己工作中的一些問題,因此愿意挑戰(zhàn)自己的日常慣習(xí)。

第二,指導(dǎo)者實(shí)施的是存在主義意義上的弱教學(xué),即直面不確定性和不可預(yù)見性,與他者分擔(dān)回應(yīng)與責(zé)任;[6]而不是形而上學(xué)意義上的“強(qiáng)教學(xué)”,即按照預(yù)設(shè)的目標(biāo)和軌跡將學(xué)員按部就班地帶到目的地。指導(dǎo)者在陪伴學(xué)員掙扎的同時(shí),會(huì)提供一些學(xué)員還“沒有遇到”或“不方便遇到”的理論和方法,但并非將其強(qiáng)加于學(xué)員,而是設(shè)法讓它們與學(xué)員相遇。這種相遇是一種對(duì)話、一種“事件”,因而也具有未達(dá)到解決問題的風(fēng)險(xiǎn)。然而,如果最終某一時(shí)刻學(xué)員有所頓悟,這也是學(xué)員賦予指導(dǎo)者以“(教師)權(quán)威”的時(shí)刻,而不是一開始指導(dǎo)者就以權(quán)威的身份對(duì)學(xué)員施加影響。

由于相信學(xué)習(xí)必須由學(xué)習(xí)者自己發(fā)動(dòng),我們努力創(chuàng)設(shè)一個(gè)充滿懸念、互動(dòng)和生成的課堂。教學(xué)主要采取歸納法,從呈現(xiàn)典型困境的案例入手,啟發(fā)學(xué)員個(gè)體或集體調(diào)動(dòng)已有經(jīng)驗(yàn),提出發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的多樣思路。在這個(gè)過程中,教員們不斷提問、深究、質(zhì)疑,有意引發(fā)所有人(包括教員自己)意識(shí)上的沖突,甚至公開辯論。只有當(dāng)思維盲點(diǎn)暴露出來,學(xué)員自己的妙招也分享完畢,教員才會(huì)介紹相關(guān)理論,并與學(xué)員的經(jīng)驗(yàn)展開對(duì)話。學(xué)界的理論只是作為一種參考,教員的觀點(diǎn)也不是最后定論。在這個(gè)公開探究和對(duì)話的過程中,師生共同身體力行地示范了問題黑箱是如何被打開的,思維進(jìn)階是如何發(fā)生的。

第三,弱教學(xué)需要?jiǎng)?chuàng)設(shè)一個(gè)開放、民主、平等交流的學(xué)習(xí)氛圍,讓學(xué)員知覺結(jié)構(gòu)中的“缺口”和“缺陷”浮現(xiàn)出來,推動(dòng)思維圖式的重組和再造。學(xué)員們首次相遇時(shí),通常會(huì)有一些防御和顧慮,特別是敘事探究難免涉及個(gè)人隱私。身為權(quán)力上位的指導(dǎo)者需要帶頭去權(quán)威化,有意袒露自己無知和軟弱的一面。例如,教員會(huì)告訴學(xué)員,學(xué)校場(chǎng)域中發(fā)生的事情,我們并不熟悉,你們是專家;請(qǐng)告訴我們現(xiàn)場(chǎng)到底發(fā)生了什么事情,為什么這個(gè)事情很重要,你們自己如何解釋這個(gè)事情。班內(nèi)各類人群的情感交流也很重要。當(dāng)教員全身心投入時(shí),當(dāng)學(xué)員之間建立起信任和支持的關(guān)系時(shí),學(xué)員會(huì)更容易袒露心懷。教學(xué)中經(jīng)常穿插的熱身活動(dòng),讓所有人打開心防,以激發(fā)尚未被開發(fā)的學(xué)習(xí)潛能,讓無意識(shí)中的各種暗流浮出水面。

弱教學(xué)還需要大家都敢于冒險(xiǎn),在公眾面前剖析自己的內(nèi)心。如果學(xué)員有畏懼心理,則可能只生產(chǎn)“偽裝故事”(cover story),用一些不痛不癢的情節(jié)應(yīng)付差事,不暴露自己的“神秘故事”(secret story)和內(nèi)心堅(jiān)信的“神圣故事”(sacred story)。[7]而如果學(xué)員之前寫過很多好人好事型教育敘事,并成功地在刊物上發(fā)表并得獎(jiǎng),在本次工作坊中則很難發(fā)生頓悟式學(xué)習(xí)。這是因?yàn)椋绻獙W(xué)習(xí)一種新的、發(fā)自內(nèi)心的、真誠(chéng)的表述風(fēng)格,必須先“去學(xué)習(xí)化”(unlearn)之前習(xí)得的僵化模式或浮夸之風(fēng)。而這些教師往往過于習(xí)慣之前的套路,(像上述畏懼型教師一樣)無法讓自己知覺結(jié)構(gòu)中的“缺口”和“缺陷”浮出水面,更遑論挑戰(zhàn)自己已經(jīng)身體化的慣習(xí),實(shí)現(xiàn)新的思維圖式的轉(zhuǎn)化。

第四,教師學(xué)習(xí)的內(nèi)容也很重要,需要具有探索和改造心智模式的空間和潛能。本次刊登的三篇文章均是教師敘事,而敘事探究要求教師不斷向內(nèi)探索,在深入分析社會(huì)—文化結(jié)構(gòu)要素的同時(shí),還需要回溯自己的生命史,了解關(guān)鍵事件和人物對(duì)自己心智模式形成的影響。敘事探究的自傳性、關(guān)系性、情境性和價(jià)值性等特征,較容易激發(fā)學(xué)習(xí)者的智識(shí)和情感投入,并引發(fā)與他者深入的心靈溝通。本工作坊將敘事探究改造為敘事行動(dòng)研究,也為教師心智模式的反思和轉(zhuǎn)變提供了更多機(jī)會(huì)。教師在行動(dòng)干預(yù)中更容易了解自己內(nèi)心的防御和恐懼,因此也就更有可能來處理這些頓悟式學(xué)習(xí)不得不跨越的“缺口”和“缺陷”。

三、 教師的頓悟式學(xué)習(xí)有什么意義

我國(guó)的教育研究長(zhǎng)期存在理論與實(shí)踐相脫離的痼疾。很多研究者有自己一套似是而非、自成體系、懸在經(jīng)驗(yàn)事實(shí)和高深學(xué)問之間的理論,上不著天,下不著地,既無法產(chǎn)生新穎的洞見,又難以解釋復(fù)雜、變動(dòng)的教育教學(xué)實(shí)踐。也許是厭倦了這類純思辨研究,同時(shí)也為了與國(guó)際接軌,近年來學(xué)術(shù)界畫風(fēng)突轉(zhuǎn),轟轟烈烈地開展起實(shí)證研究運(yùn)動(dòng)。盡管質(zhì)性研究也被歸入實(shí)證研究的范疇①從研究的形態(tài)上看,質(zhì)性研究和定量研究都屬于“實(shí)證研究”(或經(jīng)驗(yàn)研究empirical research),“實(shí)證主義”(positivism)是一種哲學(xué)流派。——這顯然會(huì)為多樣化研究范式的并存提供契機(jī)——但學(xué)界對(duì)科學(xué)主義的過分追求,很有可能會(huì)在程序正確的技術(shù)幌子之下,進(jìn)一步遮蔽一線教師豐富、生動(dòng)的教育經(jīng)驗(yàn)和教學(xué)智慧。

我國(guó)的中小幼教師雖然有豐富的教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和生動(dòng)的言語表達(dá),但長(zhǎng)期處于失語狀態(tài)。以往的教師培訓(xùn)大都是短期的專家講座(獲得模式)或同水平的校本研修(參與模式),缺乏本工作坊所追求的長(zhǎng)程、參與式、相倚型的弱教學(xué)(拓展模式)[8]。部分因?yàn)槁毢髮W(xué)習(xí)效果不佳,目前大部分教師研究或模仿學(xué)術(shù)話語,往往導(dǎo)致邯鄲學(xué)步的后果;或效仿行政宣傳話語,常常落入鸚鵡學(xué)舌、千人一面的境地。教師作為一個(gè)群體,似乎沒有自己的語言;或雖然有,也無法在學(xué)術(shù)臺(tái)面上發(fā)聲。而本次工作坊的發(fā)現(xiàn)提示我們,教師在頓悟式學(xué)習(xí)狀態(tài)下寫成的故事特別有魅力:通俗易懂的語言,似曾相識(shí)的事件,震撼心靈的主題,跌宕起伏的共鳴。雖然這些文章沒有像學(xué)術(shù)論文那樣,提供專門的文獻(xiàn)述評(píng),也沒有對(duì)故事進(jìn)行抽象的理論探討,但嵌入情境中的生動(dòng)描述和多重解釋,更容易讓我們看到教師作為專業(yè)人員的思維和行動(dòng)特質(zhì)。

在頓悟式學(xué)習(xí)狀態(tài)下生成的教師敘事,不僅有利于教師讓自己的話語被公眾聽到,而且同時(shí)在創(chuàng)生一種不同的知識(shí)形態(tài)。以往知識(shí)被分成三個(gè)等級(jí),最高級(jí)的是基礎(chǔ)知識(shí),其次是應(yīng)用學(xué)科,最低的是實(shí)踐,處于知識(shí)流水線的消費(fèi)末端,不創(chuàng)造任何知識(shí)。[9]而教師們完成的敘事讓我們看到,在條件齊備的情況下,教師有可能創(chuàng)生一種新的知識(shí)形態(tài)。他們將自己“實(shí)踐中的知識(shí)”(knowledge in practice)與指導(dǎo)者提供的“為了實(shí)踐的知識(shí)”(knowledge for practice)巧妙結(jié)合,形成了能夠應(yīng)對(duì)自己現(xiàn)實(shí)困惑的“實(shí)踐性知識(shí)”(knowledge of practice)。[10]在陳鐵蘋老師的敘事中,她將自己反復(fù)嘗試所獲得的對(duì)頑皮學(xué)生的理解,結(jié)合布朗芬布倫納的生態(tài)系統(tǒng)理論,將學(xué)生個(gè)體發(fā)展放到小環(huán)境、中環(huán)境、外環(huán)境和大環(huán)境中進(jìn)行分析,最終形成了“優(yōu)秀‘老班’的自我松綁”這一實(shí)踐性知識(shí)。她意識(shí)到,在“尊重學(xué)生個(gè)性差異、了解學(xué)生內(nèi)心需求”的同時(shí),還要“學(xué)會(huì)給自己松綁,做能放飛心靈的普通人”。

教師敘事不僅表達(dá)了一種另類話語、一種不同的知識(shí)形態(tài),而且在創(chuàng)生一種新的社會(huì)實(shí)踐。目前,我國(guó)的中小幼教師身處素質(zhì)教育和應(yīng)試教育難以兼容的兩難困境之中,很多人產(chǎn)生了倦怠和無意義感。本次工作坊學(xué)員們講述的問題都是一些“頑癥”,不可能在一年的研究過程中真正解決。然而,由于他們獲得了跳出自身看自身的心理空間,現(xiàn)在能夠以開悟后的第三只眼看到問題的復(fù)雜性。事情仍舊還是那個(gè)事情,孩子還是那個(gè)調(diào)皮的孩子,但教師自己的視角變了,一切也就都變了。通過講述所遭遇的“麻煩”以及所采取的行動(dòng),教師獲得了更多框定問題和解釋問題的能動(dòng)性。這樣一種新的社會(huì)實(shí)踐,無疑能為教師的專業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)賦權(quán)增能。

因此,我們呼喚更多有志于教育變革的理論工作者進(jìn)入學(xué)校和課堂,與教師一起交流、對(duì)話,生成新的話語、知識(shí)和社會(huì)實(shí)踐。同時(shí)也期待一線教師更主動(dòng)地參與變革,為多樣化的學(xué)習(xí)(特別是頓悟式學(xué)習(xí))創(chuàng)造更多空間。

四、 尾聲

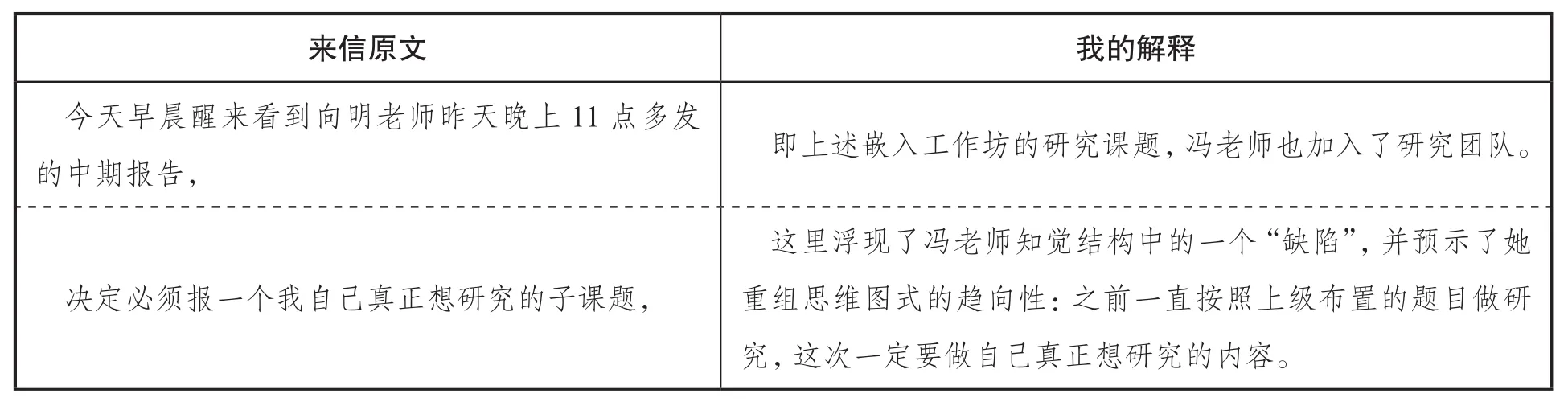

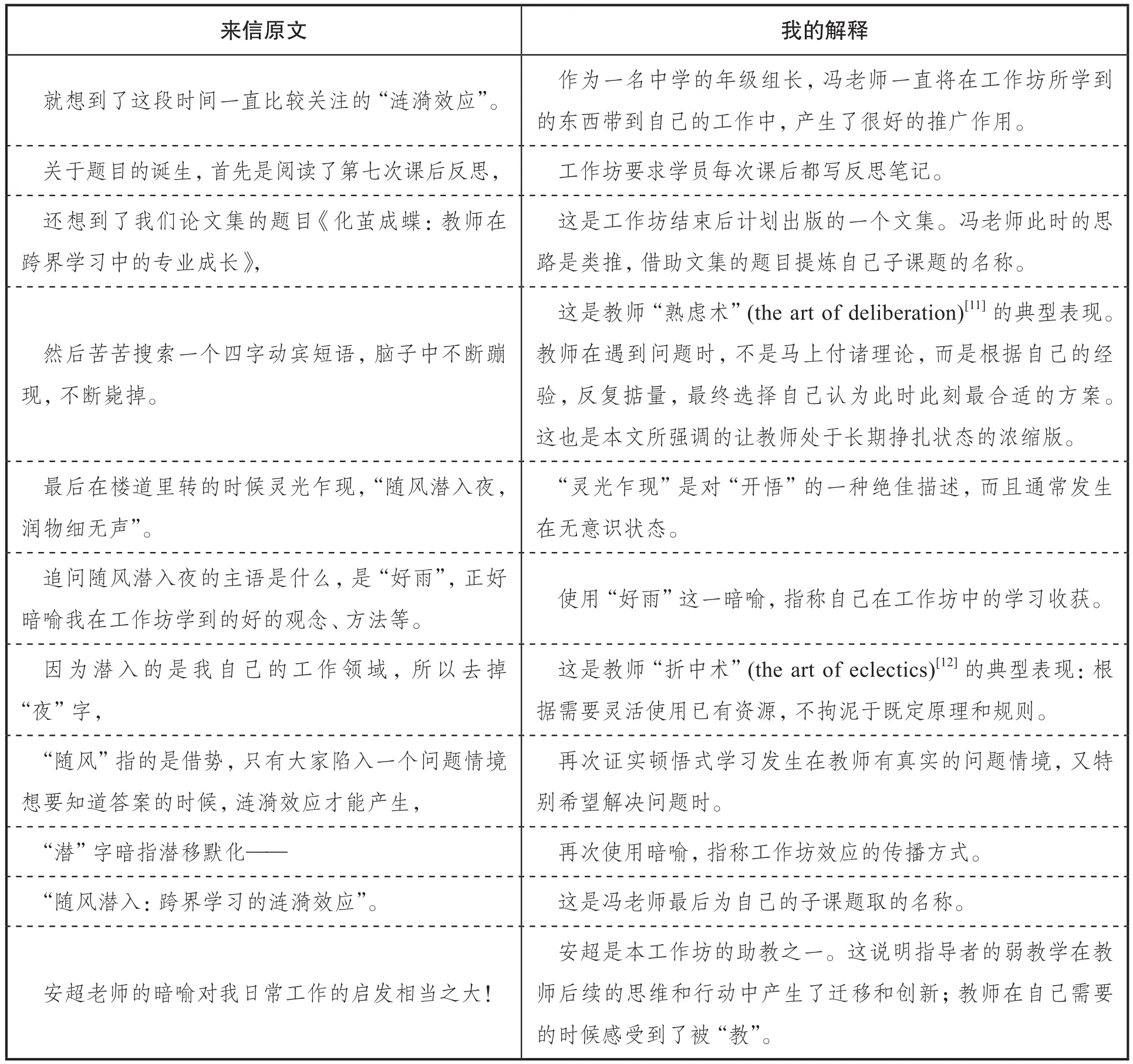

最后,我想分享一個(gè)今天早上收到的微信,作為本文的另類結(jié)尾。微信來自一位工作坊學(xué)員——馮老師,我發(fā)現(xiàn)她的描述生動(dòng)地再現(xiàn)了我上面試圖說明的一切:“何謂頓悟式學(xué)習(xí)?頓悟式學(xué)習(xí)需要什么條件?這樣的學(xué)習(xí)有什么意義?”為了方便讀者理解,我將她的來信和我的解釋附于文后(見表1)。

表1 馮老師來信與我的解釋

(續(xù)表)