湖北省隨州地區稻瘟病菌群體結構分析及生態模式菌群的建立

吳堯 韓玉 揭春玉 王林 吳雙清

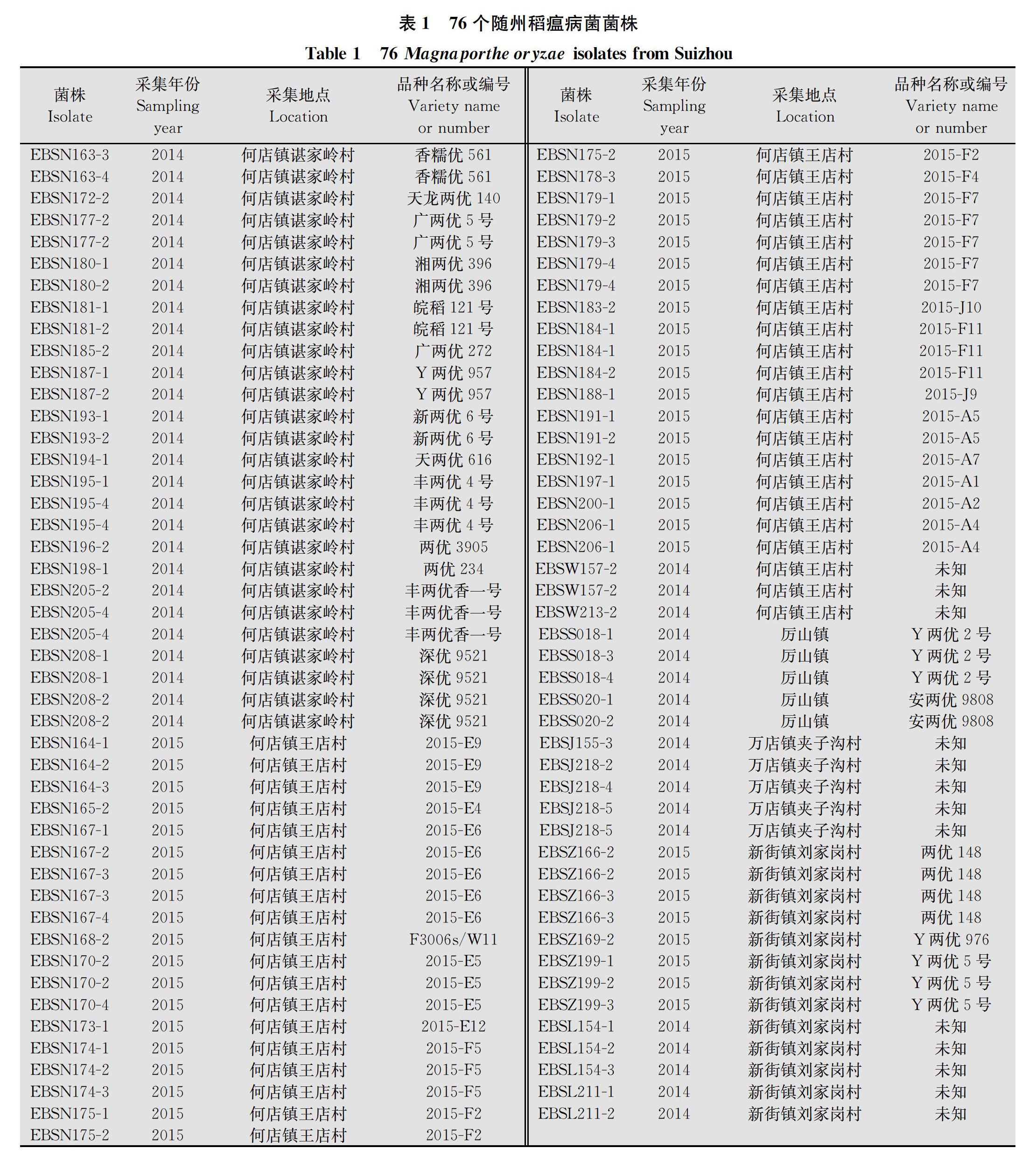

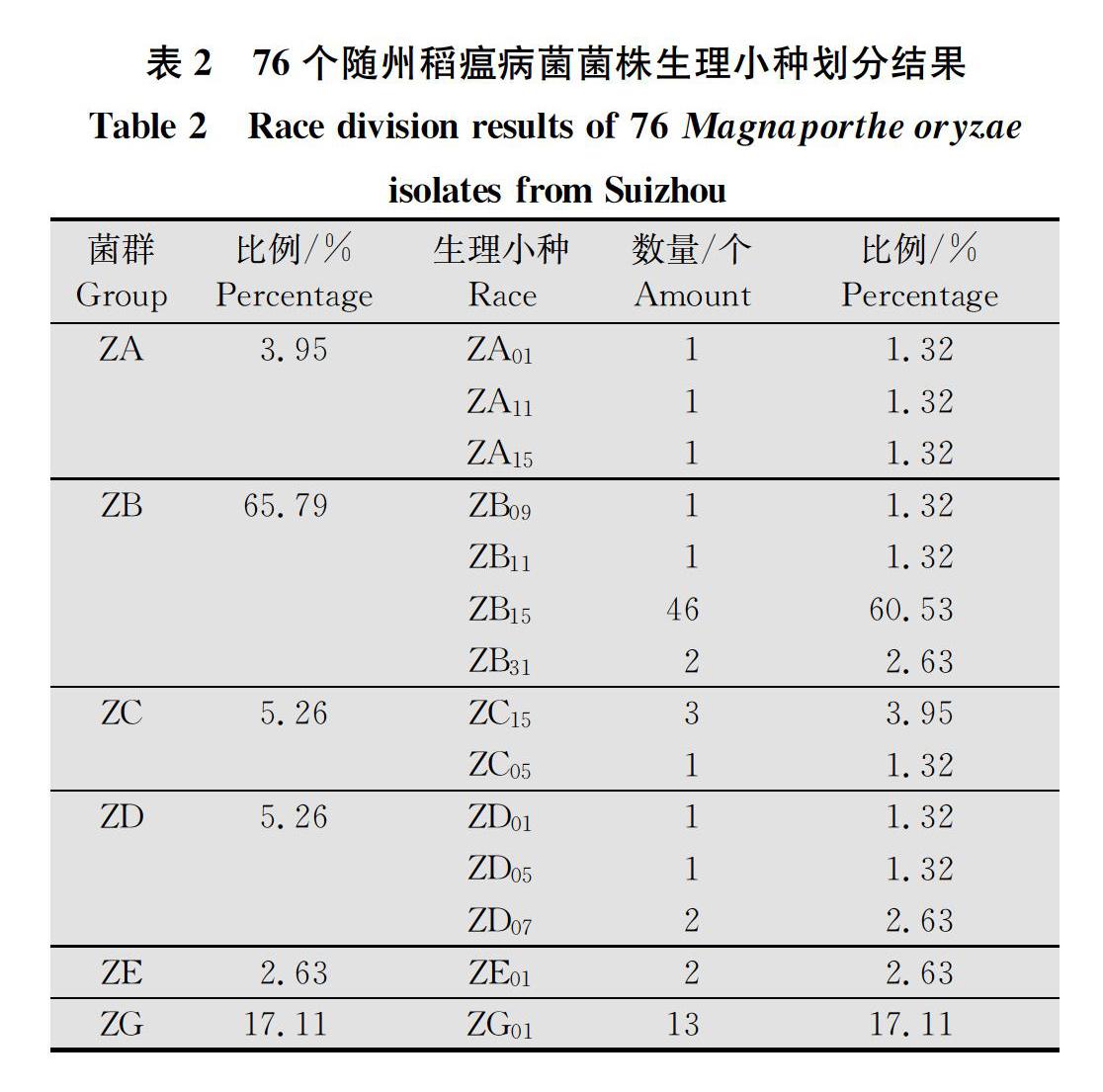

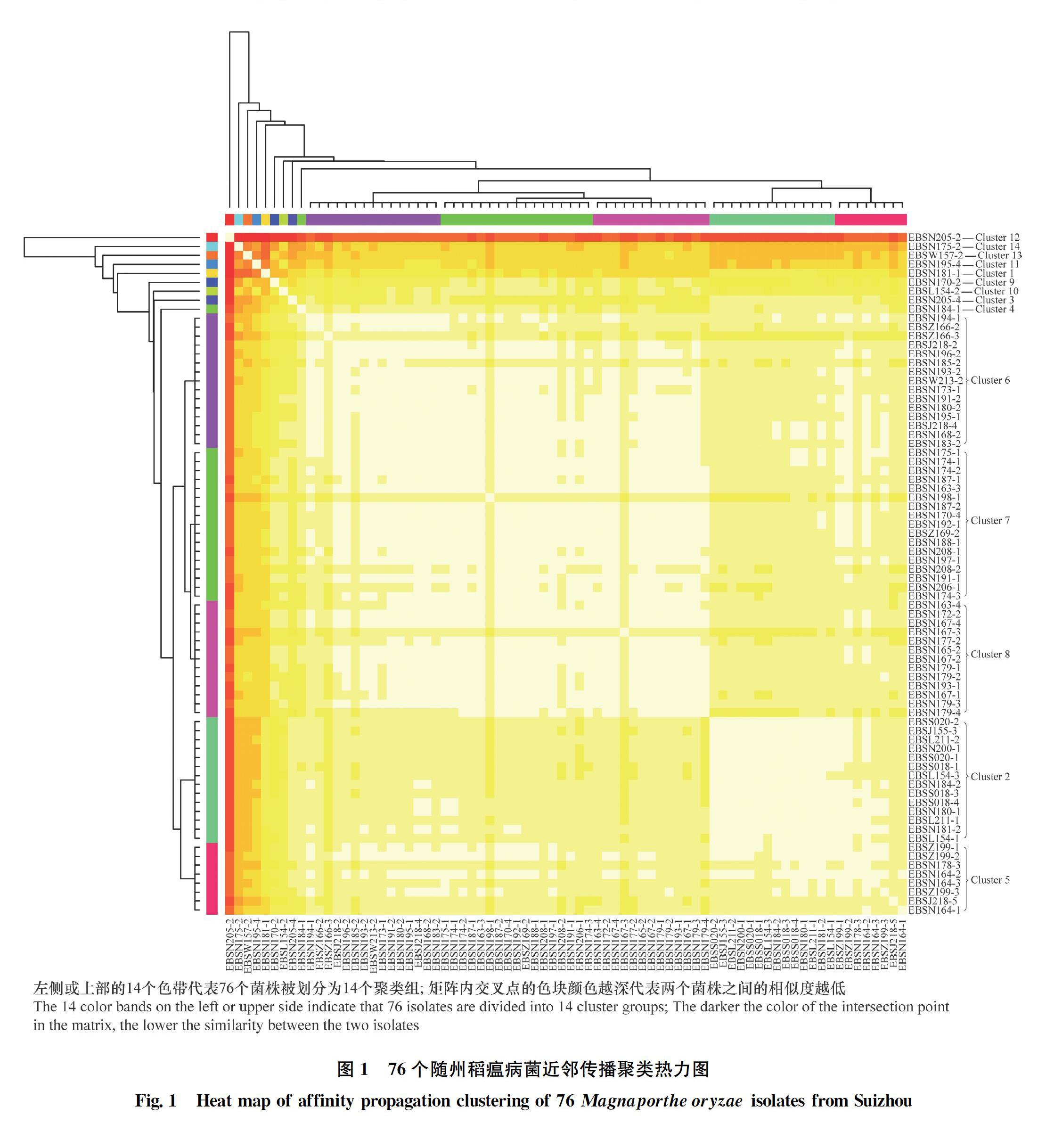

摘要 :采用人工接種方法,用7個中國鑒別品種和95個自選資源材料對2014年至2015年間采自湖北省隨州地區的76個稻瘟病菌單孢菌株進行致病型鑒定。分別利用傳統生理小種種群劃分方法和近鄰傳播聚類法(affinity propagation clustering,AP聚類法)進行菌群結構分析,比較兩種方法的差異。結果表明,傳統生理小種種群劃分方法將76個菌株分為6個菌群,14個中國小種, ZB菌群為優勢種群,占比65.79%,ZB15為優勢生理小種,占比達到60.53%;近鄰傳播聚類法將76個菌株分為14個菌群,Cluster 2、Cluster 6、Cluster 7、Cluster 8為隨州地區優勢菌群,占比分別為18.42%、19.74%、22.37%、17.11%,Cluster 6、Cluster 7和Cluster 8具有相對較高的致病力;兩種方法劃分結果雖不完全一一對應,但劃分趨勢相同,近鄰傳播聚類法在稻瘟病菌種群結構研究中具有一定應用前景;根據試驗結果篩選出1個代表隨州地區稻瘟病總致病譜的菌群,菌群由12個菌株組成,將其命名為“隨州生態模式菌群”。

關鍵詞 :湖北; 隨州; 稻瘟病菌; 菌群結構; 生態模式菌株; 近鄰傳播聚類

中圖分類號:

S 435.111.41

文獻標識碼: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2020122

Population structure analysis of rice blast fungus (Magnaporthe oryzae) and

the establishment of ecological type flora in Suizhou area of Hubei province

WU Yao, HAN Yu, JIE Chunyu, WANG Lin, WU Shuangqing*

(Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Academy of Agricultural Sciences, Hubei Province, Enshi 445000, China)

Abstract

Seven Chinese cultivars and 95 self-selected varieties were used to artificially inoculate and identify 76 isolates of Magnaporthe oryzae collected from Suizhou area of Hubei province from 2014 to 2015. The population structure was analyzed by using traditional race population division method and affinity propagation clustering. The differences between the two methods were compared. The results showed that 76 isolates were divided into six groups and 14 Chinese races by the traditional race population division method. ZB group was the dominant population, accounting for 65.79%, and ZB15 was the dominant race, accounting for 60.53%. 76 isolates were divided into 14 clusters by affinity propagation clustering, and Cluster 2, Cluster 6, Cluster 7 and Cluster 8 were the dominant groups in Suizhou, accounting for 18.42%, 19.74%, 22.37%, and 17.11%, respectively. Cluster 6, Cluster 7 and Cluster 8 have relatively high pathogenicity. Although the division results of the two methods are not completely one-to-one, but the division trend is the same. The affinity propagation clustering has certain application prospects in studying the population structure of M.oryzae. A group of isolates, representing the total pathogenic spectrum of M.oryzae in Suizhou area, was selected, consisting of 12 isolates, which was named “Suizhou ecological type flora”.

Key words

Hubei; Suizhou; Magnaporthe oryzae; population structure; ecological type isolate; affinity propagation clustering

稻瘟病是影響水稻生產的主要病害之一,水稻整個生育期均可感染稻瘟病。稻瘟病大暴發在我國各水稻種植區時有發生。2014年和2015年湖北省中稻稻瘟病大發生,除鄂西南山區稻瘟病常發區外,隨州、孝感、荊州、荊門等地區稻瘟病也嚴重發生,其中隨州損失最大,造成400 hm2水稻基本絕收[12]。

到目前為止,抗病品種的選育與利用依然是防治稻瘟病最為環保且經濟的手段。但在生產中發現,原本抗性表現較好的水稻品種在連續種植多年后,抗性逐漸喪失,其最主要的原因是稻瘟病菌種群結構發生了變化。因此,弄清楚當地稻瘟病菌種群結構,對指導抗病育種和建立稻瘟病持久抗性具有非常重要的意義。

基于“基因對基因”假說理論[3],稻瘟病暴發流行可解釋為稻瘟病菌的無毒基因與水稻品種抗病基因間的直接或間接相互作用。因此,利用合適的鑒別品種對稻區菌群進行分析是了解當地稻瘟病菌種群結構及種群多樣性的有效手段。為此,國內外學者先后設置了多套鑒別品種。1960年美國學者Latterell用‘辛尼斯等10個品種建立了美國稻瘟病菌生理小種鑒別品種[4],1965年將品種增加至12個[5];1961年日本建立了第一套日本鑒別品種,1976年建立了由9個粳稻品種組成的第二套鑒別品種[67];1961年我國臺灣用‘昆山五香粳等16個品種對不同來源菌株進行了鑒定[8];1962年韓國學者用‘辛尼斯等10個鑒別品種對來自不同區域的菌株進行了鑒定[9];1963年菲律賓通過對11個美國鑒別品種、12個日本鑒別品種、16個我國臺灣鑒別品種以及東南亞和南亞等地的品種進行鑒別能力篩選,篩選出了由‘克拉羅西等12個品種組成的菲律賓鑒別品種[10];1963年-1965年由日、美學者協作篩選出了‘拉米納德Str.3等8個品種組成的國際鑒別品種[11];1976年我國建立了全國稻瘟病生理小種聯合試驗組,利用全國21個省、市、區的1 739個單孢分離物對212個水稻品種進行篩選測定,從中選出‘特特勃‘珍龍13‘四豐43‘東農363‘關東51‘合江18和‘麗江新團黑谷7個品種作為中國鑒別品種[12];20世紀80年代中期,國際水稻研究所育成4個近等基因系[13];Ling等以普感品種‘麗江新團黑谷為輪回親本,選育出6個單基因近等基因系[14]; 國際水稻所與日本學者合作,分別于2000年將24個稻瘟病抗性基因導入到‘麗江新團黑谷背景中育成31個單基因系,于2010年將11個抗性基因通過連續回交導入‘麗江新團黑谷中育成了20個近等基因系,于2011年將14個抗性基因通過連續回交導入到‘CO39中育成了27個CO39-ML[1517];2015年印度學者以印度香米‘Pusa Basmati 1為背景通過回交導入7個抗性基因,育成了36個近等基因系,包含14個單基因系,16個雙重基因堆疊系(two-gene pyramids),6個三重基因堆疊系(three-gene pyramids)[18]。

為理清隨州地區稻瘟病菌種群結構,2018年至2019年間筆者使用95個自選資源材料和7個中國鑒別品種對湖北隨州稻瘟病大發生期間采集的菌株進行致病型鑒定。利用傳統生理小種種群劃分方法,并探索性地使用近鄰傳播聚類法對菌群結構進行分析。本文是對隨州地區稻瘟病菌種群結構調查的首次報道,試驗結果對隨州地區以及江漢平原抗稻瘟病育種和水稻品種布局具有重要參考意義。

1 材料與方法

1.1 參試菌株

參試稻瘟病菌單孢菌株76個(表1),從隨州市何店鎮諶家嶺村、何店鎮王店村、厲山鎮、萬店鎮夾子溝村、新街鎮劉家崗村等5處地點采集的43份標樣中分離得到,標樣采集時間為2014年至2015年,單孢分離時間為2018年。

1.2 鑒別材料

鑒別材料共102個,包括7個中國鑒別品種和95個自選資源材料。7個中國鑒別品種分別為:‘特特勃‘珍龍13‘四豐43‘東農363‘關東51‘合江18和‘麗江新團黑谷。95個自選資源材料為恩施自治州農業科學院植保土肥所經30余年收集改良篩選出的稻瘟病監測材料。

1.3 育苗與接種

試驗采用苗期孢子懸浮液人工噴霧接種,接種、隔離、誘導發病均在恩施自治州農業科學院作物病害鑒定大棚內進行,具體操作如下:

在1.5 m×1.5 m×0.25 m的育秧池內育苗,池內填充肥沃菜園土,灌水整平。每個育秧池內條播3行‘麗江新團黑谷分廂,同時作為誘發品種和指示品種。廂內每個鑒別材料播種1行,每行5粒種子,株距2.5 cm,行距5 cm。秧苗生長期間酌情增施氮肥,保持葉片嫩綠。秧齡達到三葉一心至四葉期時擇陰雨天傍晚進行接種。

菌株誘導產孢[19],用0.02% 吐溫-20溶液洗脫孢子,孢子懸浮液濃度為100倍顯微鏡視野下10個以上。接種至調查結束,整個時間段均用自制白色無紡布罩將育秧池罩住,保持各育秧池之間嚴格隔離。用自制文丘里噴頭連接空氣壓縮機噴霧,一個菌株接種一個育秧池,每個育秧池內接種300 mL菌液,接種完畢后遮光處理48 h,后期適時噴霧降溫保濕,維持大棚溫濕度相對恒定。

1.4 調查與分級

接種10 d后開始調查,分級標準參考《水稻品種試驗稻瘟病抗性鑒定與評價技術規程(NY/T 2646-2014)》[20],發病等級由輕到重分為0~9共10個等級。調查2次,間隔7 d。最終統計數據取兩次調查值的最高值。0級至3級定義為抗病,記為“R”,4級至9級定義為感病,記為“S”。

1.5 種菌結構及多樣性分析

根據鑒別品種的反應類型,“S”記為1,“R”記為0;中國小種的劃分方法參照全國稻瘟病菌生理小種聯合試驗組的標準進行[12]。

近鄰傳播聚類算法是將全部樣本看作網絡的節點,然后通過網絡中各條邊的消息傳遞計算出各樣本的聚類中心。聚類過程中,共有兩種消息在各節點間傳遞,分別是吸引度(responsibility)和歸屬度(availability)。近鄰傳播聚類算法通過迭代過程不斷更新每一個點的吸引度和歸屬度值,直到產生m個高質量的exemplar(類似于質心),同時將其余的數據點分配到相應的聚類中[21]。統計分析及作圖軟件使用R-3.5.1。

1.6 生態模式菌群的構建

稻瘟病生態模式菌群是指在特定生態稻區內通過稻瘟病單孢致病型監測及其相關數據分析,選擇代表該生態稻區稻瘟病菌種群綜合致病力的不同致病型菌株組成的群體。

篩選原則是:首先找出致病譜最廣的菌株A,觀察菌株A不能侵染的品種,將其作為監測品種,從剩余菌株中找出能侵染這些監測品種個數最多的菌株B,若有多個菌株侵染個數相同,則比較它們的總致病率,總致病率最高的菌株入選;然后再把菌株A和B都不能侵染的品種作為監測品種,從剩余菌株中找出能侵染這些監測品種個數最多的菌株C,依次類推,直到組合菌株不能侵染的監測品種也不能被剩余的所有菌株侵染為止。

2 結果與分析

2.1 中國小種劃分

76個單孢菌株在7個中國鑒別品種上進行鑒定,按鑒別品種發病表現可將菌株分為6個菌群,14個中國小種(表2)。ZA群出現頻率為3.95%,包括ZA01、ZA11、ZA15等3個小種,出現頻率均為1.32%;ZB群出現頻率為65.79%,包括ZB09、ZB11、ZB15、ZB31等4個小種,出現頻率分別為1.32%、1.32%、6053%、2.63%;ZC群出現頻率為5.26%,包括ZC05和ZC15兩個小種,出現頻率分別為1.32%和3.95%;ZD群出現頻率為5.26%,有ZD01、ZD05、ZD07等3個小種,出現頻率分別為1.32%、1.32%、2.63%;ZE群出現頻率為2.63%,有ZE011個小種;ZG群出現頻率為17.11%,有ZG011個小種。

其中ZB菌群為優勢種群,占比65.79%;其次為ZG菌群,占比17.11%;出現頻率較低的是ZA、ZC、ZD、ZE菌群,合占17.11%;ZF種群未出現;ZB15生理小種占絕對優勢,所占比例達到60.53%,ZG01生理小種其次,所占比例為17.11%。

2.2 近鄰傳播聚類法劃分菌群

76個菌株在95個自選資源材料上的反應類型經過近鄰傳播聚類法分析,結果表明,最佳聚類組數為14個,每個聚類組均給出一個具有代表性樣例的菌株。Cluster 1、Cluster 3、Cluster 4、Cluster 9、Cluster 10、Cluster 11、Cluster 12、Cluster 13、Cluster 14等9個聚類組均只含有單個菌株,所占比例均為1.32%,致病率分別為1.05%、13.68%、15.79%、35.79%、35.79%、35.79%、38.95%、38.95%、40.00%。Cluster 2、Cluster 5、Cluster 6、Cluster 7、Cluster 8為多菌株聚類組,所含菌株數量分別為14、8、15、17、13個,所占比例分別為18.42%、10.53%、19.74%、22.37%、17.11%,致病率范圍分別為7.37%~12.63%、14.74%~22.11%、15.79%~25.26%、23.16%~32.63%、30.53%~35.79%(表3)。從圖1中可以看出,EBSN205-2、EBSN175-2、EBSW157-2、EBSN195-4、EBSN181-1、EBSN170-2、EBSL154-2、EBSN205-4、EBSN184-1與其他菌株的交叉點顏色均較深,差異較大。在聚類樹上這9個菌株處在相似水平最低的位置,而它們之中又以EBSN205-2具有最低的相似水平。這9個菌株各自單獨形成聚類組,分別對應Cluster 12、Cluster 14、Cluster 13、Cluster 11、Cluster 1、Cluster 9、 Cluster 10、 Cluster 3、Cluster 4。其他多菌株聚類組內菌株之間矩陣交叉點顏色較淺,相似度較高。此外,可以看出Cluster 6、Cluster 7、Cluster 8雖然被分為3個聚類組,但它們處在同一分支下,菌株之間矩陣交叉區域顏色較淺,相似度較高。Cluster 2和Cluster 5雖然也處于同一分支,但該分支在聚類樹上處于相似水平較低的位置,聚類組間菌株矩陣交叉點顏色也相應較深,相似度較低。

由此可見,Cluster 2、 Cluster 6、 Cluster 7、 Cluster 8在隨州地區為優勢菌群,Cluster 6、Cluster 7和Cluster 8具有較高致病力,且相似水平較高。EBSN175-2為最強致病力菌株,所在的Cluster 14菌株數量少,暫未形成規模暴發。

2.3 兩種菌群劃分方法比較

76個菌株在7個中國鑒別品種上被分為6個菌群,而在95個自選常規水稻品種上被分為14個菌群。雖然兩種方法劃分的菌群沒有出現嚴格的一一對應的關系,但通過觀察可以發現,兩種方法的劃分趨勢是一致的,如ZG01對應Cluster 2,ZB15主要對應Cluster 6、Cluster 7和Cluster 8,僅個別聚類組與生理小種劃分對應關系不明顯,如Cluster 5聚類組中的菌株無規律地分散于ZB、ZC、ZD、ZE、ZG等多個生理小種菌群中(表4)。結果表明,利用95個自選資源材料結合近鄰傳播聚類法對稻瘟病菌株進行聚類分析劃分菌群較傳統生理小種劃分具有更高的分辨率,且劃分趨勢相同,用于致病型分析是可行的。

2.4隨州生態模式菌群

分析76個隨州稻瘟病菌單孢分離物在102個鑒別材料上的反應,最終從中篩選出了1個“隨州生態模式菌群”,該模式菌群致病譜與76個隨州稻瘟病菌單孢分離物的總致病譜相同,總致病率均為76.47%。模式菌群包含有12個菌株,致病率從15.69%至44.12%,分屬于ZA、ZB、ZC、ZE等4個生理小種群或Cluster 3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14等11個聚類群(表5)。

3 結論與討論

水稻品種的抗感表現是由稻瘟病菌的致病力、環境適應性、寄主的抗病力及敏感生育期等多種遺傳特性以及特定的環境因素共同決定的,因此利用稻瘟病菌和水稻品種之間的相互關系來分析稻瘟病菌致病型和評價抗病品種抗病力是符合實際生產規律的。

本研究利用7個中國鑒別品種和95個自選資源材料,對2014年至2015年采自隨州的76個稻瘟病菌單孢菌株進行了致病型分析。76個稻瘟病菌菌株被分為6個菌群,14個中國小種,ZB為優勢種群,ZB15和ZG01為優勢生理小種,且出現頻率遠高于其他小種。20世紀80年代末和90年代初有報道稱,湖北省生理小種優勢種群主要是ZB和ZG[2224],此后較長時間研究報道湖北省生理小種優勢種群轉變為ZA[2528],但2009年后相關報道認為,ZB出現頻率增加,又逐漸轉變為次優勢種群和優勢種群[19, 2930]。本研究也進一步指向了這一變化趨勢,由此推斷近年來隨州地區乃至江漢平原稻瘟病大暴發的現象極有可能是由于南方秈型菌群ZB大量增殖所造成。

本研究探索性地在植物病原致病型分類領域使用了近鄰傳播聚類分析法,76個稻瘟病菌被自動劃分為14個菌群。近鄰傳播聚類分析法和傳統生理小種種群劃分法得到的劃分趨勢相對一致,且近鄰傳播聚類分析法具有相對較高的分辨率。傳統生理小種種群劃分方法的鑒別品種固定為7個,根據相應劃分方法,不同來源菌株最多可劃分為ZA至ZH共8個菌群,鑒別能力有一定局限性。相較通常使用的非加權組平均法(UPGMA),近鄰傳播聚類分析法無需通過指定特定相似水平來確定聚類數,對使用者的經驗要求較低。由此可見利用近鄰傳播聚類分析法結合自選資源材料分析稻區稻瘟病菌種群是可行的。但值得注意的是本研究使用的自選資源材料所含抗性基因不明確,因此暫無法弄清楚湖北隨州稻瘟病菌無毒基因型分布結構,今后有必要通過分子生物學手段探明這95個自選資源材料遺傳背景,進一步刪減補充優化,以期建立一套適合湖北及周邊省市的稻瘟病鑒別材料。

通過分析76個隨州稻瘟病單孢菌株在102個鑒別材料上的反應,本研究篩選出了1個由12個稻瘟病菌株組成的“隨州生態模式菌群”。該模式菌群致病率與76個參試菌株總致病率完全一致,在一定程度上能夠代表隨州地區的稻瘟病菌致病力。另外值得注意的是,該菌群致病率僅為76.47%,部分抗性較強的鑒別品種未發現感病,因此推測可能試驗所采用的菌株樣本在時空上對調查區域覆蓋相對較窄,群體較小。在今后的試驗中,我們將擴大調查群體,在更大區域內持續動態監測隨州地區稻瘟病菌種群結構,對這一觀點進行驗證,對該菌群加以更新完善,提高其總致病率。今后若將這套菌株運用于檢測隨州及江漢平原水稻主栽品種抗稻瘟病能力,將對該區域水稻品種布局和抗病品種選育具有極大的參考價值。

參考文獻

[1] 劉芹, 張求東, 陳雁, 等.湖北省2014年中稻稻瘟病局部流行的原因分析[J].湖北植保, 2015(2): 4345.

[2] 劉芹, 袁浩, 楊俊杰, 等.湖北省2015年水稻稻瘟病發生特點及原因分析[J].湖北植保, 2017(5): 4647.

[3] FLOR H H. Current status of the gene-for-gene concept [J]. Annual Review of Phytopathology, 1971, 9: 275296.

[4] LATTERELL F M, TULLIS E C, COLLIER J W. Physiologic races of Piricularia oryzae Cav. [J]. Plant Disease Reporter, 1960, 44: 676683.

[5] LATTERELL F M, MARCHETTI M A, GROVE B R. Co-ordination of effort to establish an international system for race identification in Pyricularia oryzae. The rice blast disease [M]. Baltimore Maryland. US: Johns Hopkins Press, 1965: 257274.

[6] 山崎義人, 高坂淖爾. 稻瘟病與抗病育種[M]. 凌忠專, 孫昌其, 譯. 北京: 農業出版社, 1990: 353.

[7] YAMADA M, KIYOSAWA S, YAMAGUCHI T, et al. Proposal of a new method for differentiating races of Pyricularia oryzae Cavara in Japan [J]. Annals of the Phytopathological Society of Japan, 1976, 42: 216219.

[8] WOO S S. Some experimental studies on the inheritance of resistance and susceptibility to rice leaf blast disease, Piricularia oryzae Cav.[J]. Botanical Bulletin Academia Sinica, 1965, 6: 208217.

[9] LEE S C, MATSUMOTO S. Studies on the physiologic races of rice blast fungus in Korea during the period of 19621963 [J]. Annals of the Phytopathological Society of Japan, 1966, 32: 4045.

[10]BANDONG J M, OU S H. The physiologic races of Piricularia oryzae Cav. in the Philippines [J]. Philippine Agriculture, 1966, 49: 655667.

[11]ATKINS J G, ROBERT A L, ADAIR C R, et al. An international set of rice varieties for differentiating races of Piricularia oryzae [J]. Phytopathology, 1967, 57: 297301.

[12]全國稻瘟病生理小種聯合試驗組.我國稻瘟病菌生理小種研究[J].植物病理學報, 1980(2): 7182.

[13]MACKILL D J, BONMAN J M. Inheritance of blast resistance in near-isogenic lines of rice [J]. Phytopathology, 1992, 82: 746749.

[14]LING Zhongzhuan, MEW T V, WANG Jiulin, et al. Development of near-isogenic lines as international differentials of the blast pathogen [J]. International Rice Research Newsletter, 1995, 20(1): 1314.

[15]HIROSHI T, MARY J T Y, EBRON L A, et al. Development of monogenic lines of rice for blast resistance [J]. Breeding Science, 2000, 50: 229234.

[16]TELEBANCO-YANORIA M J, KOIDE Y, FUKUTA Y, et al. Development of near-isogenic lines of Japonica-type rice variety Lijiangxintuanheigu as differentials for blast resistance [J]. Breeding Science, 2010, 60: 629638.

[17]TELEBANCO-YANORIA M J, KOIDE Y, FUKUTA Y, et al. A set of near-isogenic lines of Indica-type rice variety CO39 as differential varieties for blast resistance [J]. Molecular Breeding, 2011, 27: 357373.

[18]KHANNA A, SHARMA V, ELLUR R K, et al. Development and evaluation of near-isogenic lines for major blast resistance gene(s) in Basmati rice [J]. Theoretical and Applied Genetics, 2015, 128: 12431259.

[19]吳堯, 吳雙清, 王林, 等. 湖北稻瘟病病菌種群鑒定與分析[J].湖北農業科學, 2014, 53(21): 51595162.

[20]農業部種子管理局.水稻品種試驗稻瘟病抗性鑒定與評價技術規程: NY/T 26462014 [S].北京:中國農業出版社, 2014.

[21]FREY B J, DUECK D. Clustering by passing messages between data points [J]. Science, 2007, 315(5814): 972976.

[22]艾仁孝, 顏學明. 恩施地區稻瘟病菌生理小種研究[J].湖北農業科學, 1981(12): 2025.

[23]侯明生, 楊繩桃, 王清鋒, 等. 湖北稻瘟病菌生理小種種群及其分布的研究[J].湖北農業科學, 1988(5): 1720.

[24]陳永堅, 趙永靜, 肖炎農. 湖北省稻瘟病菌生理小種鑒定[J].湖北農業科學, 1992(6): 2224.

[25]楊小林, 喻大昭, 陳其志, 等. 湖北省稻瘟病生理小種的組成與分布[J].植物病理學報, 2005(S1): 204.

[26]楊小林, 陳其志, 張舒, 等. 湖北省稻瘟病菌生理小種的組成與分布[J].華中農業大學學報, 2006(2): 132133.

[27]沈彬. 湖北稻瘟病菌生理小種和水稻抗瘟性的鑒定及生化機制研究[D]. 武漢:華中農業大學, 2007.

[28]楊小林, 陳其志, 張舒, 等. 稻瘟病菌在中國鑒別品種及CO39近等基因系上的致病型分析[J].湖北農業科學, 2009, 48(12): 30123014.

[29]王永崇. 湖北省稻瘟病菌群體遺傳多樣性及水稻品種(系)抗瘟性研究[D]. 武漢:華中農業大學, 2009.

[30]楊小林, 張舒, 呂亮, 等. 基于中國鑒別品種及單基因品系的湖北省稻瘟病菌的致病型分布[J].湖北農業科學, 2010, 49(11): 27792781.

(責任編輯:田 喆)