創新鏈視角下京津冀區域產業結構升級研究

康 霞

(河北經貿大學會計學院,河北 石家莊 050061)

一、引言

縱觀全球,不僅發達國家,發展中國家亦將大力推進科技發展、搶占創新制高點作為提升國際競爭力的重要途徑。世界范圍的創新革命已然厚積薄發,新一輪的產業升級也是轟轟烈烈,國際產業分工格局不斷洗牌。以德國“工業4.0”戰略為引領的高端制造行動,在全球蔓延擴張。在歐美有美國的“美國制造”,在亞洲有韓國的“制造業創新3.0戰略”以及我國的“中國制造2025”。由此可見,科技創新與產業重塑已是全球各國經濟發展的必然趨勢。

具體到我國,黨的十九大強調我國要深入實施創新驅動發展戰略,并特別關注產業鏈與創新鏈的“雙向融合”,實現科技創新的商業化和產業鏈的高附加值。而隨著2017年雄安新區的設立,京津冀區域產業協同發展這一研究課題再一次進入公眾視野,如何實現區域整體協同發展改革引領區與全國創新驅動經濟增長新引擎兩目標的雙劍合璧,更是未來發展的重中之重。

創新鏈是指目標一致、多方參與、分工與合作機制明確,以企業為創新主體、以市場利潤為目標,通過知識創新活動將各參與主體連接起來,最終實現知識價值化的功能鏈接結構模式。產業鏈是指各個產業部門之間基于一定的技術經濟關聯,由價值鏈、企業鏈、供需鏈與空間鏈彼此對接形成的動態平衡。創新鏈通過鏈接融合各環節的優勢資源與科技力量,最終形成滿足市場需求的新產品或服務,通過嵌入產業鏈實現知識與創新的產業化和經濟化。

二、京津冀區域創新鏈發展現狀

1.京津冀區域創新鏈發展現狀

(1)北京

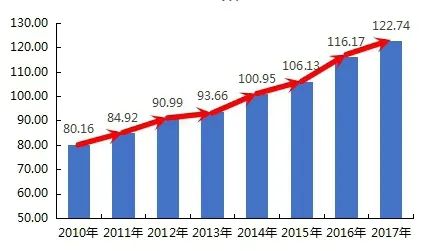

2020年年初,首都科技發展戰略研究院和中國社會科學院城市與競爭力研究中心聯合發布的《中國城市科技創新發展報告2019》顯示,“中國城市科技創新發展指數2019”排行榜中,北京穩居榜首,創新資源、創新服務和創新績效三項分類指標均是排名第一,創新環境略有差距,但排名依然靠前。官方公布的統計數據顯示,如圖1,北京市科創指數在2010年~2017年期間,從80.16上漲到122.74,年均增長6.08分,總體增幅為42.58分,由此可以看出,北京在京津冀協同發展過程中科技創新“領頭羊”的地位依然不可撼動,并昂首闊步邁入科創驅動產業高質量發展的全新階段。

圖1 2010年~2017年首創發展指數得分

(2)天津

天津立足大數據、云計算、芯片等基礎優勢,大力發展人工智能相關產業,并初步形成了以自主可控信息系統、智能終端為代表的“人工智能七鏈”產業鏈,最終構建起包括研發扶持、產品孵化、產品市場化的“三位一體”發展的大智能創新體系。根據天津市科技局公布的“2019年天津市支持京津冀協同創新項目立項清單”,可以看出所立29個項目中,京津冀三地協作的項目有11項,京津兩地合作的項目有5項,津冀兩地合作的項目有6項,天津自主研發創新并在京津冀推廣的項目7項,由此可以看出天津市在推進區域協同創新做出了很大的努力。

(3)河北

利用自己優越的地理位置與豐富的自然資源,河北省在京津冀協同發展過程中扮演著資源型區域支持的角色,因此,近年來,河北省逐漸發展起比較成熟的資源加工型工業經濟結構。截至2019年年底,河北省共承接北京轉入產業活動單位387個,與京津共建科技產業園55個,創新基地65個,落戶高科技企業1400多家。近年來,隨著生態環境惡化、資源逐漸枯竭等現實問題的凸顯,河北省在對接京津、服務京津的前提下,經濟結構逐漸轉型,以交通、生態、產業為突破口,向協同創新、公共服務等領域延伸,并重點構建以“兩翼”為引領的空間布局。

2.京津冀區域創新鏈發展比較

(1)京津冀經濟基礎發展不平衡

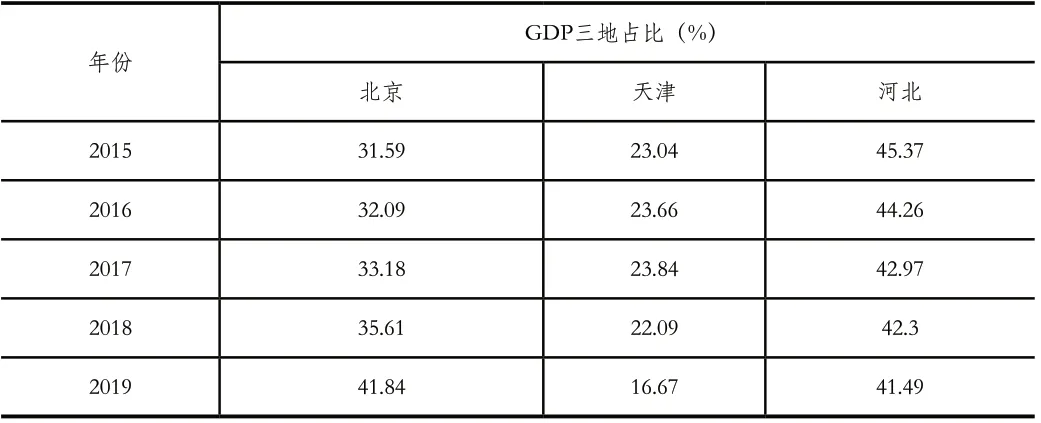

一直以來,“北京原始創新、天津研發轉化、河北推廣應用”已經成為了京津冀區域發展中三地默認的發展戰略,因為要素集聚、科研能力稟賦、政策紅利及地方利益保護等影響因素的存在,導致京津冀三地在協同創新進程中出現了明顯的發展不平衡現象,如表1顯示。

表1 2015年~2019年京津冀三地GDP在京津冀區域GDP中占比

(2)產業梯度分布欠合理

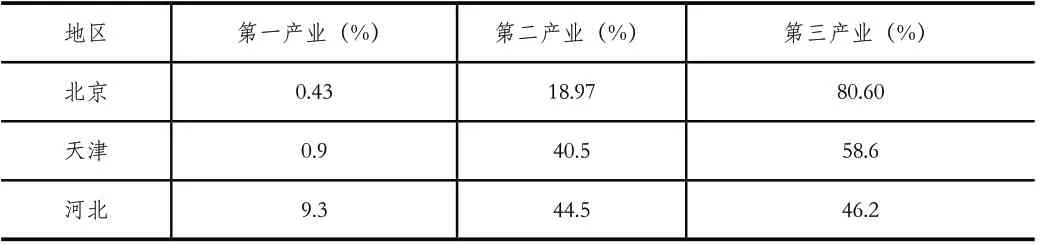

京津冀作為我國重要的城市群之一,科技創新資源非常雄厚,但是三地產業梯度差異大、利益訴求不同,要想實現資源整合,只能說是任重而道遠。通過表2可以看出:2019年北京市第三產業占比優勢明顯,是促進北京市經濟發展的主要推手;2019年天津市第三產業占據較大比例,第二產業占比也超過40%,由此看出,天津市技術化水平進展迅速,工業化程度也較成熟,并逐漸向創新驅動產業邁進;2019年河北省第三產業成為推動經濟發展的重要動力。津冀兩地產業結構表現出一定程度上的同質性,產業如何進行有效的分工與合作存在明顯的障礙。京津冀產業梯度落差較大,甚至出現“產業懸崖”,三地協同進程遲緩。

表2 2019年度京津冀三地產業結構

(3)科創資金投入比重差異顯著

根據國家統計局發布的2018年《全國科技經費投入統計公報》數據顯示及計算可得,在統計的31個省份中,北京市研發投入強度(研發支出占名義GDP比重)排名高于GDP,研發經費投入金額逾千億元,僅次于廣東、江蘇兩省;天津市在當年經費投入強度排行榜中位列第5名,成績顯著。與北京、天津科創資金投入不斷加強形成鮮明對比的是河北省。北京市研發經費投入遠遠領先津冀兩地,這與其核心政治經濟區域定位有密切關系,其得天獨厚的科研基礎、政策紅利等是津冀兩地無法比擬的。同時,北京的“優越性”不利于京津冀三地的協同創新,不僅沒有起到標桿作用,反而對津冀兩地產生虹吸效應。

(4)創新成果產業化效果不明顯

2019年,北京市專利授權量為131716件,同比增長6.66%,其中發明專利授權量53127件,同比增長13.09%。截至2019年年底,北京市萬人發明專利擁有量為132件。截至2019年年底,天津市萬人發明專利擁有量僅為18.3件,河北省則更次之。技術交易市場成交額在一定程度上可以反映科創成果的市場轉化效果。2019年,北京技術市場成交額為4957.8億元,占全國總量的28%;平均單項技術合同成交額601萬元,同比增長8.9%;技術領域分布主要集中在電子信息、現代交通、城市建設、資源綜合利用四個領域,成績斐然。天津市的表現次之,2019年的技術市場成交額超過800億元,而河北省的表現則需引起重視。截至2019年年底,河北的萬人輸出技術成交額只有53.56萬元/萬人,尚不及全國的8%,2019年的技術合同成交額剛剛突破500億元。津冀兩地與北京差距顯著。

三、京津冀區域產業協同發展現狀

1.產業結構繼續優化

(1)第三產業成為京津冀區域經濟發展支柱

國家統計局發布的數據顯示,截至2018年年底,京津冀區域從事第二產業活動和第三產業活動的法人單位合計243.1萬家,占據全國比例為11.2%。其中,北京市有98.9萬家,天津市有29.1萬家,河北省有115.1萬家,三地數量均是連續五年增長。河北省成為區域內單位增長的主力。京津冀區域內第二產業活動法人單位與第三產業活動法人單位占全部法人單位比重分別為17.9%和82.1%,其中第三產業法人單位所占比重水平高于全國平均水平。

(2)商務服務業和高新技術服務業發展迅速

國家統計局發表的數據顯示,京津冀區域第三產業活動中集聚程度較高的領域有批發和零售業、租賃和商務服務業、制造業、科學研究和技術服務業、建筑業、軟件和信息技術服務業,其中,新興的商務服務業和高新技術服務業(包括科學研究和技術服務業與軟件和信息技術服務業)集聚程度在第三產業活動中占比分別為13.3%和15%,成為第三產業發展中的重要支撐。

2.產業分工格局逐漸清晰

(1)北京

北京第三產業發展成熟,已經成為三類產業活動中的絕對主力軍。2018年年底,第三產業活動法人單位高達92.8萬家,占據全部法人單位數量的94%,高于全國平均水平與京津冀區域平均水平。其中:高新技術服務業與文化產業占比最高,分別為23.4%和5.5%;傳統產業如批發和零售業、租賃業等占比逐年下降。由此可以看出,北京研發中心與文化中心的優勢愈加明顯。

(2)天津

近年來,隨著京津冀協同發展力度的不斷增加與天津市政府的踴躍支持,天津市第三產業活動規模大幅增長。截至2018年年底,天津第三產業活動法人單位數量上漲到23.3萬家,占全部法人單位數量的75%,上升幅度在京津冀三地中居于首位。其中,從事高新技術服務業的法人單位數量占比最高,金融和交通運輸行業集聚度次之。由此可以看出,天津市作為科創中心、金融創新及運輸核心區的功能日益凸顯。

(3)河北

與京津兩地第三產業占比較高不同的是,河北省第二產業活動優勢明顯。截至2018年年底,河北省第二產業活動法人單位數量占據第二產業與第三產業法人單位合計數量的比重為27.4%。資料顯示,第二產業活動中,具有高技術含量的制造業發展迅速,比如電子機械和器材制造業、醫藥制造業中的高技術含量部分等。河北省注冊的高技術制造業法人單位有0.7萬家,占據京津冀區域同類法人單位數量的比重為52.7%。另外,河北省第二產業活動中具有傳統優勢的采礦業、化學纖維制造業、紡織業等,雖然集聚程度依然較高,但是集聚態勢慢慢放緩。

3.產業協同程度仍然有上升空間

(1)政策洼地制約河北省發展

自2018年,京津冀三地均出臺各種相關政策,大力促進《推進京津冀協同發展2018-2020年行動計劃》的推行,產業分工格局初顯,科創園加快建設,人才流動加速,區域空間結構和經濟結構日趨合理。但是,由于京津兩地行政層級高于河北省,三地經濟水平發展嚴重失衡,北京市在各方面表現均是遙遙領先,天津市濱海新區成績亮眼并帶動全市快速發展,而河北省缺少國家賦予的各種優惠政策,形成了“政策洼地”,這將間接導致河北省難以承接京津兩地的高端產業、高科技項目。

(2)科技資源共享不充分

通過研究分析,可以看出,京津冀區域是繼長三角和珠三角之后,發展勢頭迅猛、發展后勁巨大的經濟增長極,尤其是北京,作為全國的政治經濟中心,科研實力不容小覷。數據顯示,2019年,北京市退出一般制造業企業399家,疏解提升市場49個,疏解關停物流中心16個,成績斐然,而北京流向津冀技術合同成交額為210億元,僅占全部成交額的4.23%,遠低于流向珠三角的成交額。比較明顯的例子有,北京的電子信息制造業研發水平居于全國領先地位,集中了實力雄厚的研發力量及國家重點研究室,每年的研發成果卻很少向津冀兩地轉移,反而更多的在深圳、蘇州等地轉化。

(3)區域合作統籌不到位

京津冀區域中,河北省實力最弱,如果無法從高層設計入手合理統籌京津冀三地發展戰略,河北省很難在區域協作發展中找到自己的準確定位。盡管,京津冀一體化的倡導由來已久,甚至可以追溯到三十年前,但是直到現在,依然沒有出臺強有力的關于協同發展的政策或指南。三地在基礎設施建設、科研實力積累、生態環境保護等深層次協同合作缺少實質性進展,接下來的科技資源共享、科研成果產業化、科創園共建等項目也會無法順利對接,更不能互補協作,最終影響京津冀區域協同發展戰略目標的實現。

四、京津冀區域創新鏈與產業鏈融合路徑建議

1.構建產業協同機制

產業是京津冀協同發展的重要實體支撐,三地必須正確認識各自的優勢與不足,借助席卷全球的產業鏈重塑革命,在與國際市場交流合作過程中,提升區域產業協同及創新協同的質量和稱諶。河北省更要積極主動汲取京津兩地先進的科研技術,通過政策扶持及投資引導,有效對接高端產業,同時,利用京津的研發優勢,加快傳統產業升級改造,提升產業附加值和高端產業吸附能力。

2.構建創新協同機制

區域競爭和利益博弈在很大程度上制約著京津冀區域創新協同的進程,戰略定位及頂層運籌時需要打破地域間壁壘,消除地方利益保護離心力,推動包容共贏式發展戰略。以雄安新區建設、“通武廊”金三角的崛起為契機,從區域創新資源優化配置、配套服務升級、創新創業環境培育、協調聯動機制完善等方面著手,通過構建協同創新專項基金,搭建創新聯盟、聯合實驗室等平臺,推動京津冀三地創新資源共享。

3.通過頂層設計保障區域共同體構建

區域合作順利進行的重要保障是在頂層設計指導、引領和統籌,打破區域合作過程中政策、利益分配、生態環境保護等方面壁壘。具體實施過程中,則需要政府、事業、企業、高校、個人等參與主體在協同創新發展合作鏈條上找準各自定位,合力發展,形成良性互動機制。首先,要各地政府形成默契建立和完善統全局多層次有權威的協調機構;其次,發揮企業在區域協同創新合作過程中的主力軍作用,通過合理配置資源、政策紅利傾斜等方式為企業發展提供配套支持;最后,加強科研機構和高校等研究主體的參與,發揮自身優勢,充分利用科技創新資源。