在筆墨構成的審美觀照中超凡脫俗

黃建安

一

“有一種畫,初入眼時,粗服亂頭,不守繩墨,細視之則氣韻生動,尋味無窮,是為非法之法。唯其天資高邁,學力精到,乃能變化至此。”(清·王昱)

把這句一百多年前的畫論拿來品評曾宓的字畫,是再恰當不過了。

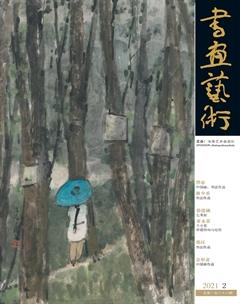

宿墨蒼莽,歪歪斜斜的物體走勢,幽暗,厚重,水漬彌漫,墨氣奪人。然而又有一股特殊的筆墨氣質在吸引著我們:那隱顯在宿墨里沉靜幽深的形態、色調、意趣、韻律、線質,樸素穩定而又靈動多變, 那種凌空蹈虛的審美光華,以及蒼涼孤寂的生命質感,無不具有謎樣的魅力,深深地觸動著我們的心靈。雖然看起來有些艱澀生僻,讓人一下子無法讀得通透,但正說明這是一種需要持久注視和反復深味的藝術,要看進去會有一定的難度,同時也暗示著曾氏藝術所抵達的高度,因為有高度才會有深度和難度。

二

藝術作為高層次的精神存在, 形態直觀但義理深奧,具有一種玄冥、抽象的隱秘結構。尤其是中國畫里的大寫意筆墨及其構成,這種表面上是形式層面的,然而究其實質卻又是落在精神方面,看似簡約實則高深莫測,其意趣最難捉摸。它既體現了作品形式的藝術高度,同時又包含了創作者的精神深度,從而使筆墨具有精神和形式兩個向度。

從藝術本體的角度講,藝術創造的高度主要還是體現在語言上,它涵蓋了形式創造和精神力量兩個方面。筆墨作為中國畫的語言表現形式,是中國畫藝術造詣的最終呈現,畫面上的一切構成要素都是通過筆墨來實現完成的。“筆墨者,藝之總歸,術之微要”(石魯),筆墨的高度實質上反映了作品的人文高度及其藝術深度,是中國畫藝術高度的根本與歸宿。沒有筆墨,一切等于零。這既是中國畫藝術評價的首要標尺,也是中國畫美學判斷的終極價值觀。那些僅僅停留在表面上翻新出奇的新面貌,或以描摹周致以形媚俗的畫作之所以難以持久而不耐看,說到底,就是因為筆墨質量的低劣與淺薄。尤其是在影像技術高度發達的今天,繪畫的圖像記錄功能日趨弱化,筆墨的獨特風采愈顯珍貴。

曾宓的畫,給我們最初也最具迷惑力的感受,無疑是他那獨特的筆墨魅力。這說明在對他作品的直觀感受中就已凸現出了我們對中國畫的價值取向,即藝術中的語言魅力這一本體核心環節。

三

“畫中三昧,舍筆墨無由參悟”(黃賓虹)。

從筆墨語言出發,是把握曾宓藝術精粹的直達門徑。

曾宓深知,歷史的厚土滋養著我們今天的生活,將本民族基本特征的文化痕跡保存在藝術作品中的深遠意義,以及捍衛藝術母語之純潔的重要性。因此,他將著力點放在筆墨這一語言根本要素上,深入探求,反復錘煉,然而又不是孤立地為筆墨而筆墨,而是創造性地以構成來統領筆墨,讓筆墨與形態構成有機地聯為一體,使筆墨始終為畫面構成和意境表達服務,并時時處于生動鮮活的開放發展狀態之中。所以他的筆墨一方面堅守傳統精義,同時又以開放的姿態廣泛吸納能豐富筆墨表現力的東西,唯一需要堅持的就是一切要素如色、塊、光、影及外部景象等等,都必須經過筆墨的過濾凈化,即徹底筆墨化,以此來保證其筆墨的純潔質地。這就使得他的筆墨具有堅守與開放并存的靈活性,真正能夠做到古今相融,與時俱進,并有著純凈高華、厚重新穎的藝術表現力,透露出一種對本土文化發展的自信與從容。這在當今與西方文化相抗衡的國際化軟實力對陣中,堅守筆墨的獨立性、純潔性以及可持續發展的兼容與開放,其重要意義不言而喻。

所以他執著于自己的文化傳統,并以此作為創作的推動力,在傳統筆墨的智慧中取精用宏,把傳統的重軛轉化為創造性拓展,在傳統和創新、自我和當下之間,乃至在泛國際化的當代藝術語境里,找到凜然獨立而又和諧共處的平衡點,最終建立起厚重高華的宿墨王國。

四

宿墨是曾氏藝術的獨門內功,既是他的筆頭利器,更是他的言辭特色。

在中國畫的筆墨技法發展上,潘天壽、黃賓虹、林風眠在筆墨、構成、色彩這三個方面的視覺表現上都做出了不同的杰出貢獻,而曾宓則將重點向墨的深化這一方向推進。

為了追求厚重的美感,他選擇了宿墨。

趣味選擇即尋求真我,偏好宿墨當然是一種絕對自我的美學意識,也是對平庸膚淺美學的逃離。

雖然是沿著黃賓虹開創的以黑、濕、重為特征的渾厚華滋和潘天壽的凝重峭厲的墨法路線前行,但曾宓比他們更黑、更濕、更厚。曾宓正是在這種更為極端的美學取向中突破超越,擴展了中國畫的審美領域。

他的畫常以黑密似鐵的風貌示人,粗糲、渾樸,別有一種混沌初開的蠻荒氣象,杳杳漠漠,晦澀生拙,一般人難以理喻。然而他始終朝著這條荒寒險峻的幽美孤峰寂寞前行,潛心培造,所以在他的筆墨里還含有一種險勁峭厲的機鋒,深沉內在,而厚實持久的本質亦孕育其中。

宿墨語言的嫻熟運用,在他半個多世紀的精心錘煉下,已臻爐火純青、出神入化的境地。其厚而不滯、淡而有神的墨采風韻,雄渾蒼茫、生辣剛拙的線質意趣, 一筆下去即充滿了骨趣、墨趣、水趣的豐富層次,似斷崖殘碣斑駁的那種歷盡滄桑風雨所烙下的蹉跎質感、蒼涼意境,使這陳舊易臟而又不易翻新的宿墨煥發出新鮮活潑奇逸神秀的動人魅力,為中國畫的墨法深化開拓出一片新的林間空地。這種墨法上的大匠手段,黃賓虹、潘天壽之后只他一人。

所以,欣賞曾宓的藝術, 必須從宿墨開始。因為那是他心靈靠岸的地方,也是其藝術命脈之所在。

五

中國畫以線為主,文人畫更是強調以骨為本,但只要以寫為法,骨便在其中矣。所以深諳傳統精義的曾宓,雖然對墨的表現潛力的深入開掘不遺余力,但這絲毫不意味著對筆的怠慢,且以此為抓手,把“以骨為質,以寫為法”作為自己創作上的踐行綱領。

骨法為本, 必然要強化中鋒運筆,在此基礎上生發出種種技法功能。曾宓的筆法并不復雜,通常是長鋒飽墨,凌空直落,縱橫磊落,骨力勁健,與滲化淋漓的宿墨渾融重合,形成中濃外淡的骨趣墨韻,線條的空間感運動感非常強勁,具有一種骨力四射的剛健氣場。

盡管他的畫墨重水多,整體上混茫一片,但卻能重而不滯,肆而不流,渾淪中反有骨格峻拔、神韻清華的氣象。這種骨趣美感,完全得力于他的以寫為法,是建立在書寫性的方法和寫意精神的表達這一審美理念之上的,這也是中國畫在表達意識上和手法運用上至為關鍵的核心所在。

六

曾氏之作,深沉、幽遠,帶有哲思,是一種寧靜而深入人心的藝術。宿墨的沉郁、凝重, 猶如永恒的靜寂,又像是一幅情緒化了的思辨式畫面,高雅、簡潔,而又深刻。

作為一種生命的呈現方式, 曾宓筆墨的暗黑沉郁氣質,除了藝術趣味上的偏好之外,應該還有生命的孤寂意識隱喻其中。

它的深沉幽靜,單純而豐沛。那種剛拙之筆,澀重之墨,雄直之氣,幽遠之境,肅穆孤寂而又清雅高華。其中包含了功力、學養和人生歷練,既是靈魂血脈的自我呈現,更像是法天歸真永不褪色的恒久心聲。這種深沉內在的特質與詩性,往往能把觀看的思緒遠引至畫面之外。

凝重的水墨似同沉浮,粗獷的線質也如挾帶著滄桑,那些粗糲的墨渣和肆意滲化的水漬,總讓人有一種滄桑沉浮之想。

這種濃郁的形而上的沉思氣質和詩意,便是溢出于筆墨之外的人文精神。

其中既有莊禪之逸,也有孤憤之情,更有墨戲之趣。

他使我們不單是停留在筆墨的外在形態,而將我們的感受逐漸引向思想深處, 并在把玩筆墨之美的同時超越形式,去抵達藝術境界的高處,即人的生命本質的探求與悟想。這也是一切藝術之高級形態的最深刻的特征。

因此,看過他的畫之后,再回頭玩味,你就會覺得有一種綿遠而蒼涼的思緒在心底里飄蕩。

這種超越畫面圖像而引發的形而上的直覺表達,正是藝術境界的高深標志。

如果理解不了這些, 就無法讓想象在蒼茫渾淪的宿墨意境之中馳騁,也就永遠體味不到那種艱澀深沉中的奇特瑰麗和幽情美趣。

七

欣賞曾氏書畫,難在真正進入他的筆墨內涵。不僅要把握宿墨、書寫性、構成、骨法、色彩、變形、光影、細節完善等這些曾氏藝術的特質和關鍵點,更重要的是體味其中的人文內核,由此才能從視覺層面進入精神層面,才能領略什么是中國畫的高境界和大氣象,以及曾宓在中國畫發展史上的重要地位。

早在30多年前,周昌谷就論道:“三石樓主者,其人樸,其畫也樸,重內美而不尚浮華。當今繁華世界,知此者當寥若晨星矣。”

現在,曾氏畫作聲譽日隆,已成為人們競相追捧的寶愛之物,然而能真正懂得其筆墨內美的人卻依然是寥若晨星。

因為真正的藝術欣賞, 只有與功利的欲望斷離之后,在純粹的審美體驗中,才有可能觸發共鳴,從而進入靈光閃耀的瞬間時刻。那是美的光芒徹底照亮心魂時的永恒一刻,通透、明晰、高華。所以審美之時必先澄懷,然后才談得上觀道、臥游、暢神。否則,一切的美好都將逃之夭夭。

八

只有保持單純、感性的原初心地,我們才有可能從曾宓的繪畫或書法作品里,領略并體悟到其中的超凡手法及深刻意蘊,在那些氣勢磅礴或逸趣雋永的尺幅面前,感受到寄寓在才情飛揚的筆墨之中的無限豐富性,那種遼闊、高遠、幽深的人文情懷,和那視覺構成背后的孤寂深沉而又激情澎湃的生命張力。從而使我們滿是塵垢的心靈在這高蹈遠引的精神洗禮中獲得一時片刻的沉醉,同時也把我們的心智和品位牽引到一個絕對的高度,讓我們的視線永遠向那璀璨而高潔的美麗星空仰望!