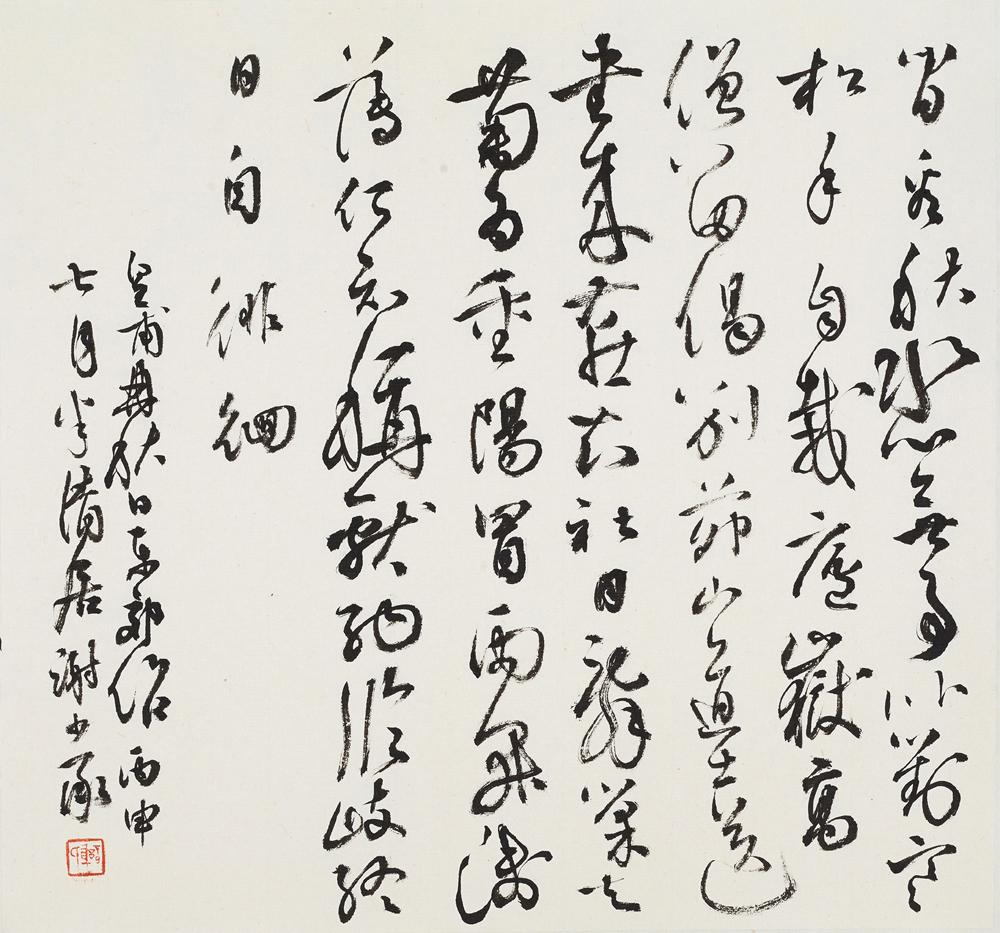

傳統·時代·創新

石濤說“筆墨當隨時代”,每個時代都有每個時代的審美取向。當今世界,信息交流發達,我們的藝術創作與整個世界的聯系越來越緊密。東西方思想文化相互激蕩,各種藝術傾向,也時刻影響著當下中國文化藝術的走向。現今人們的思想是開放的,它不僅向縱深歷史看,也橫向向周圍的國家、民族看,向姊妹藝術看,這樣就形成了時空的交叉點,形成了當代藝術新的審美定位。我們吸收和接納各種藝術觀念,是一個自覺不自覺的過程。書法創作的努力方向,應該表現厚重歷史沉淀與當代藝術理念,我正朝這個方向前行。

我們必須要對書法的本源梳理清楚才能有所創造。朱熹有詩“為有源頭活水來”,“活水”就是我們要從傳統經典當中學習掌握它的技法,它是書法的本源,是書法賴以生存的土壤。有了技法的支持,才能結合自己的藝術判斷,來給它調整、化解,變成個性化的藝術語言,才有時代感的優秀書法作品。我也曾受流行書風的深刻影響,自我感覺當時跟風走,有一個小小的問題,就是筆墨功夫不到位,缺失了技法這個環節來支撐。想想看,我們欣賞某件書法作品,說很耐看,為什么呢?這里面有很多技法的細節增加了審美的含金量,如果缺失了這一點,光剩個花架子不行。有時代烙印的書風,一定會加倍注重傳統這根鏈條,否則,它便會與書法藝術發展史脫離關系。當然流行書風里面有不少水平高的作品,技法和創新結合得都非常好,但跟風走的大多數人沒有達到這個高度,所以作品就顯得比較浮躁。

書法的時代特征是多元的,有可能是激情澎湃的、張揚的,展現出的是恢宏的、壯闊的場景;也有可能是江南小橋流水、杏花春雨式的,那種恬靜安詳的、悠閑自在的傳達,和大多數傳統文人的藝術追求可能距離不大。這是兩極,中間還有一個灰調子層面。總的來說,可能會偏向激越豪放的一面,只是現在我們探索得不夠深入,沒有更深地切入到表現主義的骨髓中。因此,這個時代人們的審美追求蘊含著很多不確定性,里面有很多可以選擇的審美傾向,我們都可以作為時代特征來選擇。

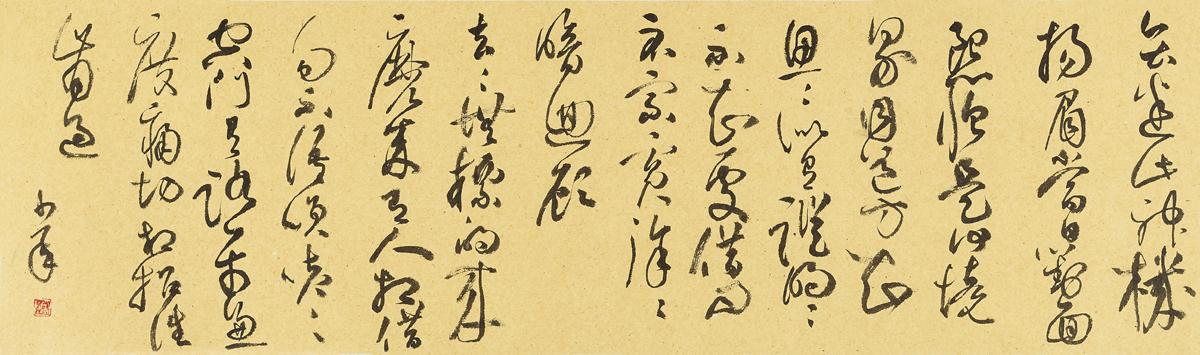

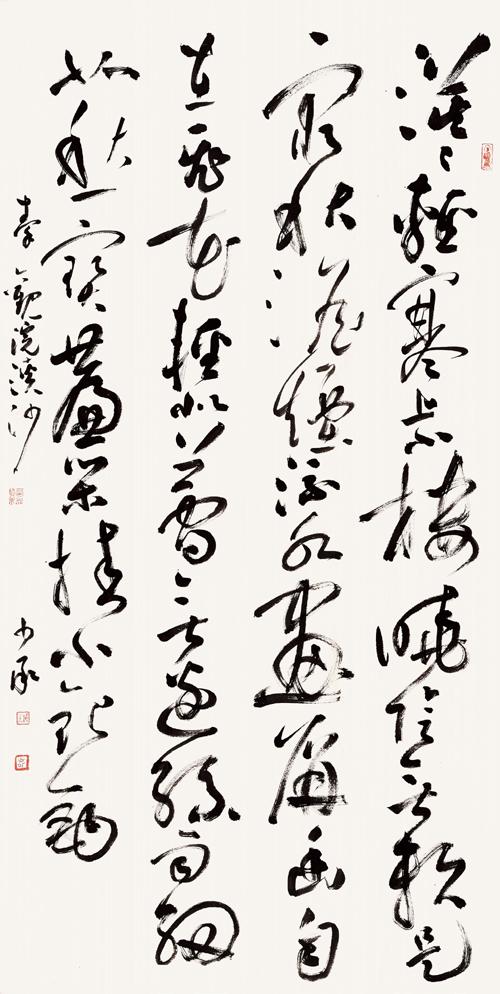

關于時代的特征,我們還可以找到歷史上的參照系,黃庭堅寫草書的激越程度,雖然比不上張旭、懷素,但是結構夸張有過之而無不及。再看黃庭堅同時代的書法家也有寫得很安靜的,像林逋,西湖孤山的林處士,應該說他的書法就是他的人生寫照。他喜歡孤獨與靜守,喜歡遠離世俗的情調。他跟黃庭堅、米芾的藝術表現手法,完全是兩碼事,黃、米這兩人是夸張的、激情澎湃的,林逋則是非常安靜的、內斂的,而林逋同樣成了北宋書法的一個樣板,是宋代書法百花園中的一朵奇葩,盡管不是主流,但也算一個代表。我們這個時代,應該說書法走到了一個比較高級的階段,而且還在繼續往前發展。如果今后不中途停頓,這個時代應該會出現一些大師級的人物。能夠沉淀下來的作品風格應當是多元的,比如說,宋詞中有豪放的,同時又有婉約的,有“大江東去”,也有“小園香徑”。至于什么樣的書法作品能代表這個時代,我認為,首先是要堅守傳統,再圖創新,傳統技法要占六成,時代與個人修為的影響占四成。二者互為作用,互為因果,水到渠成。只要我們胸懷古今,潛心學習,相信會有不俗的作品出現。即使在一個人的作品里面,也有風格反常的,代表兩極的東西呈現在眾人面前,像蘇東坡既有“會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼”的慷慨激昂,也有“墻內秋千墻外道。墻外行人,墻內佳人笑”的清新婉麗。所以說,我們當今時代的書法風格特征也一定是對立的,同時不是排他的,有的豪放到極致,有的婉約到極致。不同的人,或同一個人在不同時期,也有對不同審美理念的追求。

這個時代,學習書法的優越條件是前人無法比擬的。由于印刷業的發達以及大量考古發現,我們對書法的資料占有量是非常龐大的。從中我們可以用大量的古代書跡、刻石,把整個文字發展歷程串聯起來,尋找書法萌芽到逐步成熟的演變軌跡,窺見古人書寫過程中的那種心性和審美追求。我們還可以橫向看,比如說,看當代的書法動向,了解東西方的繪畫、音樂藝術。包括亞洲的、非洲的藝術。因為傳媒的發達,還可以隨時知道全世界各種藝術的最新動向,能夠與縱向、橫向進行各種比較、吸納,篩選出符合自己性格的、符合這個時代審美特征的書法藝術風格。但是也有一種憂慮,憂慮是什么呢?我們接觸的世界,信息量太大,干擾了我們的思維,滿腦子被一些無用的信息占有,我們無法逃避這些信息的干擾,大腦里灌輸了大量與書法藝術無關的垃圾信息,使你不可能把心思集中在所熱衷的藝術里,那么藝術思考的深度必將大打折扣。

我寫字,經歷了碑、帖、碑帖結合的過程,相互一直是在不斷地滲透著。因為學碑,能夠把線條撐起來,能寫大字。帖呢,書法的根本的技術因素都存在其中。就像畫畫一樣,要到生活中、大自然中去寫生,書法就必須要以帖為基礎,以碑來作為輔助,寫出筋骨,寫出精致的筆法和氣韻,這樣才能夠良好地發展。我也走過彎路,20歲前學當代人,那個時候因為沒有更多的書法資料,只能看到報紙上一些當代名家的作品,然后就拿來學,因為沒有老師指點,走了彎路,應該說十幾二十歲前后人的大腦反應能力、手感,是學技法最好的時期,但是卻走了五六年時間的冤枉路。

學習傳統經典書法是立身之本。當代的名家,因為受當代的歷史、見識、錯誤書法觀念的影響,很多書法家不可能修煉到像古代書法大家那種藝術表現力的高度,盲目學當代書法家的作品,結果是可想而知了。古人傳承下來的經典是什么呢?完全是由歷史沉淀下來的,被歷史上更多的有識之士所承認的,具有藝術與文化含金量的作品。如果沒有經過沉淀的,我們不知道它究竟是好與壞,只有經過歷史的淘汰,我們才能知道他的作品究竟具有什么樣的價值。

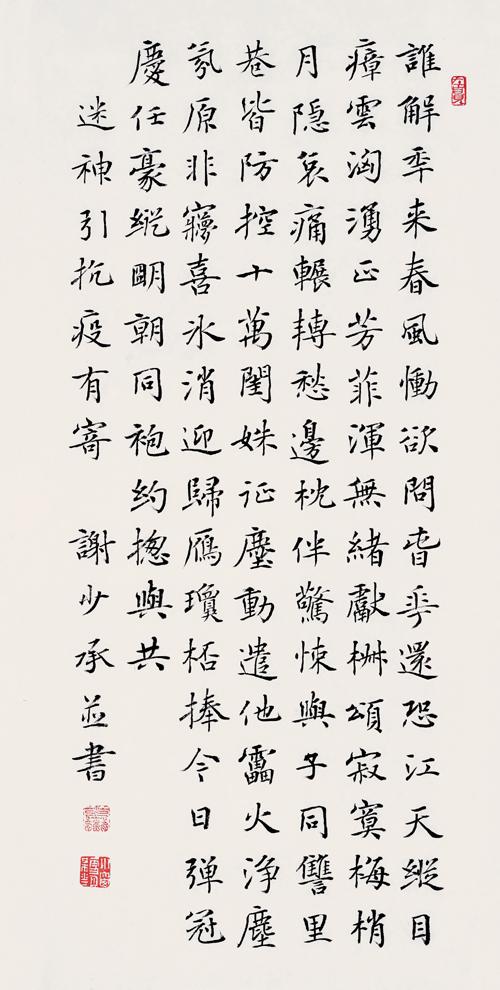

學習書法對于我來說,至少有三方面的快樂:一方面,當我創作的時候,摘抄古人的詩文,這些詩文詞清句麗,本身就具有很強的藝術性和思想性,寫他們的作品,就等于與他們有一種心靈的接觸、一種思想的交流。他們的修為、他們的思想,從作品里面浸潤到我的思想里,這是一種千古之間的時空對話。另一種快樂,就是當我書寫的時候,心情愉悅,心手雙暢,寫字的過程是一種快樂。第三種快樂,作品完成以后,如果是一件滿意的作品,能自我陶醉很長時間,這也帶來愉悅的心境。

技法(包括用筆)在書法創作的最初的階段是非常重要的,具有先決性質。在一個書法家成長的過程當中,技法的分量應該占60%,最初的這個60%是基礎,如果一開始就忽視技法,只重修養,以為修養是萬能的、通吃的,可能將來是要為這個偏頗的選擇埋單的。但是單純地強調技法層面的60%,也是片面的,在技法錘煉的同時,應該兼修另外40%的人生修養,這40%的修養作用于我們學習書法的全過程,它能提高我們的審美鑒別力和思維深度,擴充眼界,提高創作能力。

追求整齊、好看,眾人看了以后,感覺到舒服。但是隨著書法技藝的不斷深入,自然地就會認為這都是些“小兒科”,沒有更深刻的內涵,沒有揭示出書法藝術的本質屬性。比如說,書法里面有很多的對比關系:粗細、長短、疏密、干濕濃淡等等,這些東西如果添加進去以后,作品里面充滿了矛盾,便有看頭了。這個世界所有的事物,都充滿著矛盾,都是辯證對立的統一。中國人講的陰陽,是對立統一的關系,對比愈強烈,變化就越大。如果夸大了對比關系,變得不那么中庸了,就會受到大眾審美眼光的抵制,只有少部分具有藝術修養的人才能看出其中的道理來。在書法創作中,有時候做一些強化矛盾對立的嘗試,可能不成熟,也不一定得到別人的欣賞,但自己感覺這個路子是走得對的,算是大膽探索,擴展創作空間吧。

從事物的本體來講,都是充滿著矛盾對立的,充滿著陰陽對立之中的平衡,有陰必有陽,有生必有死,有盈必有虧,推及世界諸象,皆如此。沒有矛盾的對立,一切都無生機,生命也將不復存在。只有在陰陽平衡當中,它才能顯示出均衡的、對立的、矛盾的美。矛盾是世界向前發展的原動力,在矛盾對立中產生動力與勢能,從而推動事物不斷向前發展。

書法的審美是多種多樣的:一種比如說像王羲之這樣的,中庸的,像趙孟頫、董其昌這樣的,比較內斂的作品,它會給人安靜、平和的感受;另一種像張旭、懷素、徐渭的作品,給人的感覺是激情澎湃,有一種勢不可擋要把你的情緒調動起來。如果說前者是閑適的,后面則是躁動不安的;一種是和風細雨式的,一種則是翻江倒海式的。兩種審美都有它的價值,有它的存在理由,都能給人一種審美愉悅,只是表現方式不同。

雅俗共賞當然好,因為我們從歷史上的書跡來看,被認可的大多是雅俗共賞的作品,像王羲之的《蘭亭序》,大家都認為賞心悅目,但是他有的草書作品呢,并不那么讓大眾順眼,感覺這個字怎么這樣寫?背離了老百姓的欣賞習慣,離雅俗共賞已經有一定距離了。曲高和寡,是一個很高的境界,這種境界的實現,必須要經過長時間的基本技法的錘煉,特別需要有很高的審美鑒別力和藝術創造力,沒有對藝術規律深入的理解與把握,不可能達到曲高和寡。當下有人以曲高和寡作幌子,自欺欺人,魚肉大眾,實在讓人側目。

技術與修養全面的,有宏觀藝術視角的書法家,他們一定不會局限于書法,一定具有縱橫萬方的藝術穿透力。

謝少承 1963年生,江蘇寶應人。中國書法家協會理事、行書專業委員會委員,江蘇省書法家協會副主席,南京市書法家協會主席,南京財經大學客座教授,國家一級美術師,國家藝術基金復評評委,全軍藝術類高級職稱評委。1990年畢業于南京藝術學院,并獲“劉海粟獎學金”。首屆全國 “三名工程(名篇·名家·名作)”書法家。作品獲全國第八屆書法篆刻展覽全國獎(綜合素質考試總分第一名),第五屆中國書法蘭亭獎·佳作獎,首屆全國青年書法篆刻展最高獎項,第十二屆文化部“群星獎”優秀作品獎,“魚水情”全國首屆雙擁書法展一等獎,全軍第五、六屆書法展一等獎,全軍廉政文化書法展一等獎,首屆“江蘇書法獎”。