望謨X波段雷達與興義多普勒雷達暴雨過程中的對比

孟慶怡 李陽 范倩 劉相 吳靜

摘 要 利用望謨X波段雷達、興義多普勒雷達和MICAPS紅外云圖資料,對發生在貴州省黔西南州望謨縣2017年7月8—9日望謨縣出現的暴雨天氣過程進行了對比分析。結果表明:1)云團減弱后再加強產生的疊加效應導致望謨出現了暴雨;2)望謨雷達的速度場在強降水階段可以觀測到中氣旋生成,且在該階段中低層強回波高度明顯降低。而VIL基本在2~5 kg·m-2,與基本反射率的大值區沒有得到很好的對應;4)對比兩部雷達在望謨地區的回波強度,二者均能正確反映出降水的強弱變化,但是興義多普勒雷達的探測效果明顯不足。

關鍵詞 X波段雷達;多普勒雷達;暴雨

中圖分類號:P458.121.1 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.06.084

貴州省黔西南州望謨縣是黔西南州氣象災害較為嚴重的地區之一,研究望謨縣暴雨的基本特征,有助于提高業務人員對暴雨及短時強降水天氣預測預警能力,為政府決策部門的決策提供指導性意見。目前,針對暴雨的雷達特征分析和預警方面,很多專家作了大量的研究工作,杜秉玉等用常規數字天氣雷達研究湘中強對流天氣和梅雨鋒的雷達回波特征[1]。項經魁、徐雙柱等從回波形態、運動等方面總結了暴雨回波一些形態和運動特征[2-3]。胡伯威等曾利用武漢WSR-81S數字化雷達資料分析了湖北省暴雨回波特征和演變規律[4]。肖艷姣等發現低層切變線上的擾動與地面降水加強有密切的關系[5]。伍志方等認為,沿著輻合帶兩側不斷有新生單體,并沿著不同方向向輻合區匯聚加強,從而形成暴雨[6]。劉洪恩等利用多普勒雷達資料研究了低空急流、暖平流等暴雨中尺度系統的雷達回波特征[7]。夏文梅等利用冷暖平流和輻散輻合風場疊加的多普勒速度特征[8]。周雨華等對幾次副高邊緣暴雨的多普勒雷達資料進行了對比分析總結[9]。

興義雷達探測范圍大,但容易受到地形阻礙、地球曲率和雷達波束寬度等帶來的影響,存在一定的探測盲區,而望謨X波段雷達對小尺度的局部對流云系的探測更為清晰,具有更高的探測靈敏度,更適用于一些地形復雜的山區等一些處于新一代天氣雷達探測盲區但又容易生成局地降水的地點,很好地彌補了興義多普勒雷達的缺陷。因而對比望謨X波段天氣雷達和興義多普勒雷達在暴雨過程中所展現的差異性,對臨近預警預報工作具有有效的指導作用。

1 天氣背景

2017年7月8—9日,黔西南州出現了12站大暴雨(降水量大于100 mm),其中望謨打易鎮151 mm,打易中學鎮141 mm,打巖鎮137 mm,觀文鎮129 mm,打尖鎮103 mm,坡架鎮109 mm,另有92站出現暴雨(降水量在50~100 mm)。此次天氣過程受短波槽、低層切變線、干傾入、低空急流和地面弱冷空氣的共同影響,其相互作用誘發了地面輻合線鋒生。暴雨發生初期,水汽條件和不穩定能量滿足暴雨的啟動條件,地面輻合線和冷鋒南下觸發云團發展,且移動緩慢,導致出現大暴雨天氣。

2 衛星云圖分析

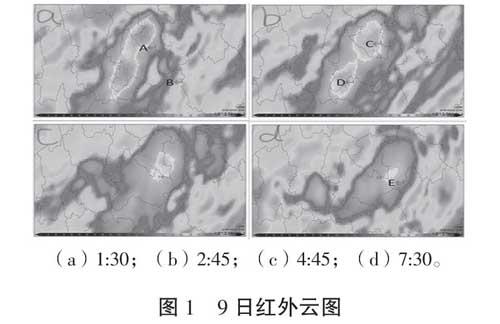

黔西南州望謨縣打易鎮的短時強降水主要集中在2017年7月9日2:00、5:00、8:00,從衛星紅外云圖上看到,7月9日1:30,如圖1(a),黔西南上空有一偏南-北向的帶狀對流云團A,其冷中心在黔西南州中西部,且發展旺盛,此時望謨上空的對流云系淺薄且強度不強,云頂亮溫在220 K左右,此時短時強降水達最大,

1:00—2:00達到了38 mm。2:45,云體A與B合并后分裂成南北兩個單體C和D,如圖1(b),北面的單體C向東南移動至打易鎮附近,云頂亮溫在210 K左右,降水迅速減弱。4:45時,如圖1(c),D對流中心減弱消散,C對流強中心強度減弱,面積減小,此時打易鎮恰位于趨于減弱的C對流強中心的南側,云頂亮溫在200 K

左右,對應的地面降水3:00—4:00為3.5 mm,4:00—5:00為29.7 mm。5:00—7:00,強中心基本維持,打易鎮上空的云頂溫度明顯升高,云頂溫度在210 K左右,期間降水量較小,7:30如圖1(d),E強中心減弱東移,打易鎮處在亮溫梯度的大值區,降水明顯增加,之后整個云團東移出黔西南州,降水趨于結束。

3 望謨雷達與興義雷達回波對比

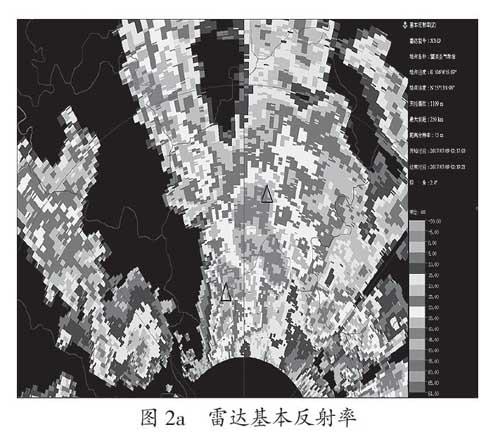

分析望謨X波段雷達發現,7月9日1:17(圖2),基本反射率在40 dBZ左右,最大可達50 dBZ,此時為混合性降水回波,對應時次的剖面圖上可以看到強中心高度從地面到4 km左右,相對移動方向呈現前傾趨勢,且中低層的回波強度在45 dBZ左右。2:46回波向東北方向移動,打易鎮上空在30 dBZ左右,強中心逐漸減弱消失,中低層回波強度也逐漸減弱,小時雨強迅速減弱。

4:22,云團結構密實但范圍減小,反射率基本在

45 dBZ左右,5 km以下的回波也在45 dBZ左右,且持續時間長,對應小時雨強大。6:58,看到黔西南州中西部云體繼續緩慢東移,主體維持在黔西南-黔南一帶,此時回波強度在45 dBZ左右,回波高度減小至3 km附近,但仍然維持在45 dBZ左右,降水強度并沒有明顯減弱,但降水過程趨于結束。整體分析可知,過程中小時雨強接近

30 mm·h-1的階段,反射率在45 dBZ左右,屬于層狀云積狀云混合性質降水,在降水趨于結束時小時雨強雖然大,但中低層強回波高度明顯降低。

(a)1:30;(b)2:45;(c)4:45;(d)7:30。

從速度場發現(圖3a),9日1:17,望謨縣上空多為正速度區,說明大尺度系統正在減弱消散階段,但是在打易鎮附近出現了一對正、負速度對,為明顯的中氣旋,但是氣流處于輻散的狀態,此中氣旋強度不強,有減弱消亡的趨勢,這也與云圖及地面降水實況相對應。垂直累計液態含水量(VIL)可知(圖3b),其發生發展與基本反射率趨勢基本一致。1:17望謨縣打易鎮上空的含水量在2~11 kg·m-2,最大VIL 10.55 kg·m-2,40~45 dBZ所對應的VIL在1~5 kg·m-2,回波強度中心與最大VIL中心對應關系并不好。2:46,反射率20~40 dBZ對應的VIL在1~2 kg·m-2,40~45 dBZ

所對應的VIL在5 kg·m-2左右,此時降水明顯減小。

2:00—4:00期間,打易鎮的VIL基本在0~2 kg·m-2,

轉為弱的陣性降水。4:22,VIL大值區與強回波中心依然沒有對應,到6:58,打易鎮南部出現大于

45 dBZ的地方VIL在3 kg·m-2左右。整個強降水過程中,VIL強度小,基本在2~5 kg·m-2,與反射率的大值區沒有很好的對應,這與多普勒天氣雷達中VIL的特征有很大差別。

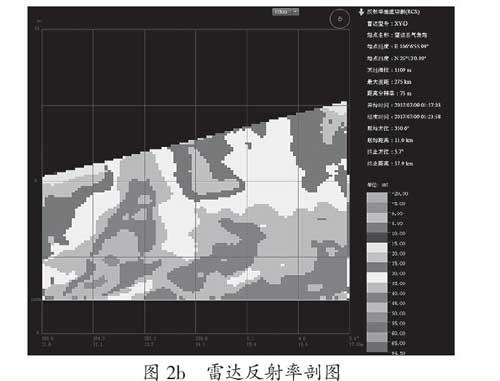

對比興義多普勒天氣雷達發現,在整個強降水持續期間,回強的強度為20~35 dBZ,結構松散。分析圖4a

(均1.5°仰角)發現,1:16,打易鎮附近為積狀云降水回波,強度約為30 dBZ,與望謨縣雷達掃描到的強度相比明顯減弱,面積減少,2:46回波減弱為層狀云降水回波,與之對應的地面降水也明顯減弱,4:20,回波增強,約為35 dBZ,對應的地面降水加強,6:59,回波又減弱為層狀云降水,此時對應的地面降水明顯減弱。二部雷達在回波生消趨勢上較為一致,均能正確反映出降水的強弱變化,但是較之望謨本地X波段雷達,興義多普勒雷達的探測效果明顯不足,興義位于東經105°、北緯25.08°,海拔1 299 m,望謨縣城海拔僅有567 m,望謨雷達所在位置海拔,且距離興義直線距離達121 km,加上望謨縣南北海拔落差大,地形復雜,空間上的距離加上海拔的明顯落差是導致興義雷達在望謨本地探測效果明顯變差的主要原因。

4 結論

1)云圖顯示此次過程的云系為單一帶狀云系,其基本特征是發展階段、減弱后再加強階段造成了望謨縣的強降水天氣,其產生的疊加效應導致望謨出現了多點大暴雨。

2)分析望謨雷達的基本反射率可知,在強降水階段,回波屬于層狀云積狀云混合性回波,同時在降水最強的階段(38 mm·h-1)可以觀測到中氣旋生成,在降水趨于結束的時候小時雨強雖然大,但中低層強回波高度明顯降低。VIL回波上看到,整個過程中,VIL基本在

2~5 kg·m-2,基本反射率的大值區沒有得到很好的對應,但VIL的大值區反射率在45 dBZ左右,在望謨地區出現的短時強降水與VIL指標不是很好。

3)對比兩部雷達在望謨地區的回波強度可知,二者在回波生消趨勢上較為一致,均能正確反映出降水的強弱變化,但是較之望謨本地X波段雷達,興義多普勒雷達的探測效果明顯不足,地形復雜,空間上的距離加上海拔的明顯落差是導致興義雷達在望謨縣探測效果明顯變差的主要原因。

參考文獻:

[1] 杜秉玉.湘中地區4-6月對流性暴雨的雷達回波特征[J].南京氣象學院學報,1979,2(01):61-67.

[2] 項經魁.武漢數字化天氣雷達回波和短時預報應用[J].南京氣象學院學報,1990,13(04):586-591.

[3] 徐雙柱,鄧秋華.WSR-81S數字化雷達對暴雨監測的分析研究[J].大氣科學,1998,22(05):798-804.

[4] 胡伯威,方春花,萬玉發,等.湖北省春、夏暴雨中尺度對流回波系統初探[J].南京信息氣象學報,1990,13(04):485-491.

[5] 肖艷嬌,張家國,萬榮,等.切變線暴雨中尺度系統的多普勒雷達資料分析[J].氣象,2005,31(02):35-37.

[6] 伍志方,曾沁,胡勝,等.珠江三角洲大暴雨的多普勒特征及形成機制[J].自然災害學報,2009,18(05):119-126.

[7] 劉洪恩.單多普勒天氣雷達在暴雨臨近預報中的應用[J].氣象,2001,27(12):17-22.

[8] 夏文梅,張亞萍,湯達章,等.暴雨多普勒天氣雷達資料的分析[J].南京氣象學院學報,2002,25(06):788-794.

[9] 周雨華,黃小玉,黎祖賢,等.副高邊緣暴雨的多普勒雷達回波特征[J].氣象,2006,32(01):12-17.

(責任編輯:趙中正)