肇興侗寨旅游開發問題及對策研究

胡澤黎,姚永琴

(六盤水師范學院 旅游與歷史文化學院,貴州 六盤水 553004)

1 肇興侗寨概況

肇興侗寨坐落在貴州省黎平縣,是貴州省境內最大的侗族村寨,是侗族人民發展民俗文化的主要活動地。侗寨占地面積18萬m2,現有居民住戶1012戶,當地居民共計4146人。肇興侗寨曾作為2018年中央春節聯歡晚會的分會場之一,也曾登上過中央財經頻道的《魅力中國城》節目,并榮獲該節目的文化旅游魅力榜。其中,肇興侗寨內的當地居民均以“陸”姓為主。并劃分五大房族,分居5個自然片區,當地“稱之為團,分為‘仁團’‘禮團’‘義團’‘智團’以及信團五團”[1]。寨內幾座鼓樓是最為標志的建筑物,鼓樓在侗族民族中象征著吉祥繁榮,作為侗族村落和侗族人民的一大象征,也是當地年輕人談情說愛、村里開會討論的最佳地點,除此之外,肇興侗寨侗族風土人情氛圍濃郁,因此肇興侗寨也被譽為“鼓樓文化藝術之鄉”“歌舞之鄉”。

2 肇興侗寨旅游資源分析與評價

2.1 肇興侗寨文化資源分析與評價

2.1.1 建筑文化資源

(1)肇興侗寨居住的房屋多是木質結構,一般為一樓一底的木質結構房屋,樓上住人,樓下住牲畜,屋頂覆蓋傳統的黑青色瓦片,四周的墻壁由木板拼制而成,樓上有挑廊,且挑廊安裝欄桿。同時,當地村民還在居住的房子附近修建吊腳糧倉,糧倉多修建于房屋附近有水的地方,因為這樣的修建有利于防盜、防火、防鼠、防潮,也保證了糧食的安全。

(2)風雨橋。風雨橋是當地最具民族特色的標志性象征之一。它與其它橋不同的是橋上的建筑物,普通的橋只是供人行走,而它既可以行人,又可以遮風避雨,橋上修建有亭也有廊,因此被稱為風雨橋。連接它的是一條長廊式的橋面,橋面兩邊均設置相對應的木質長凳,頂端的閣樓和兩端的廊檐都繪著美輪美奐的精美侗族圖案,整座橋給人一種逶迤交錯、氣勢雄渾的感覺。

(3)鼓樓。寨內的鼓樓全是采用當地自己種植的杉木制作而成,它修建沒有采用一釘一鉚,全是以木椿相互穿插而成,因此結構十分嚴密堅固,由此不得不佩服侗族人民的聰明智慧。鼓樓,故名思義,有鼓也有樓,在鼓樓的最頂層會懸掛著一面長鼓,每當寨子上有重大的事情時,就會有專門的人登上鼓樓擊鼓,召集村上的人進行商議。侗族鼓樓在外觀視覺上是一種富有獨特視覺效果的建筑,它猶如一座寶塔,直沖而上,鋒芒畢露。

(4)戲臺。戲臺是肇興侗寨旅游景區專門的侗戲表演地點,臺頂蓋瓦,分三側,一側臺面供表演,另兩側建化妝室和休息室,臺前為寬廣的巖坪,巖坪上擺放著長凳供觀眾觀演,巖坪也是侗族人們常歡聚的地方。它雖沒鼓樓裝修的那么精致,但是它在侗寨中也是必不可少的一大標志性建筑。

(5)三寨門。它與鼓樓和戲臺差不多,也是全木結構的,兩邊兩個側門搭起中間的大門,均為重檐歇頂式設計,就像一個如意斗拱裝飾,有著三斗三升的寓意,象征著侗寨人民幸福美滿。肇興侗寨內有三座比較有特色的寨門,它分為東寨門、西寨門、北寨門。歷史記載,古時候的寨門是用來抵御外敵和野獸的,隨著時間的變化,侗寨寨門的設計完全根據寨子的地形來建設,因此現在的寨門是用來裝飾景區和迎接賓客用的。三個寨門之中,北寨門裝修最為精致美觀,兩邊的木柱上均繪有花鳥魚蟲等動植物,規模也相比于其它兩個寨門大,它是通往黎平縣和洛香高鐵站的重要交通要道,因此北寨門也作為了肇興侗寨的主要寨門。其它兩個寨們雖沒有北寨門如此規模大,但它們也各有特色。

(6)祭祀堂。它是肇興侗寨十分重要的活動場所,與鼓樓相挨。祭祀是侗族村寨最為隆重的節日,每到祭祀的日子,侗族同胞將會盛裝出席,參與祭祀活動,因此,“祭薩”大典是肇興侗寨最重要的節日。“祭薩”大典通常是在中秋以后進行,是在人們獲得收成后,為了感謝對“薩”的庇佑所舉辦的大典,這一天是當地最為熱鬧的日子,現今也成為了游客們前往肇興侗寨游玩的目的之一。

2.1.2 語言文化資源

侗族人民經過歷史文明的洗禮,雖然沒有屬于本民族的專用文字,但是擁有著屬于自己民族的專門語言。它與其它民族語言不同,有著自己的腔調和音調。“侗族”也被稱為“嘎侗”,從言語的稱謂來看,所有侗族的語言大體是一樣的。但是在侗民族內部看來,還是有些許的不同,仍然有些侗族會把自己稱為“嘎繆”,比如“你好”用侗語來講就是“nia lai”,吃飯用侗語講就是“降夠”,有的侗族也會講成“既夠 ”,雖沒有多大差別,侗族同胞還是會意識到語音語調的不同。此外,侗語也是被公認為最難學的語言之一,很多人學起來就有些艱難,因為它的讀音不容易掌握,語調難學,侗語沒有具體的文字表述,聲調復雜,而恰恰侗語的精華就在于聲調的學習,所以許多人只能靠諧音字學習,而掌握不到精髓,但是這一特點也是最吸引人的地方。

2.1.3 服飾文化資源

侗族的穿著衣飾千姿百態,衣飾工藝極為精美。但因侗族分布區域的不同,因此衣飾也工力悉敵。肇興侗寨當地衣飾的衣料都由當地侗族人民自紡自染,衣裙的主要顏色有暗青、紫色、青色等。根據侗族服飾款式的不同,服飾上的圖案、刺繡、挑花等也有所不同,侗族服飾分為便裝和盛裝,又分為男裝、女裝還有童裝,當地侗族女子的日常偏愛穿裙裝,“裙裝多為胸口飾以繡花的菱形肚兜,衣襟和袖口飾有馬尾繡片的無領大襟上衣,搭青色百褶裙”[2],而盛裝大多數是用來參加重大的節日或接待貴賓,盛裝時需戴上銀冠、手鐲、耳環、腰墜等銀飾。侗族男子衣飾相對于女子衣飾來說,要簡潔一些,他們的衣飾大多用自己制作的侗布或棉布制成立領對襟的長袖上衣,外面搭配著暗青色的開口坎肩,腰間系著青色的腰帶,下身著直筒長褲。當地侗族童裝款式與侗族成年男女的衣飾款式基本相似,唯一不同的是侗族童裝的配飾,在制作圖案方面精細巧妙。

2.1.4 民族精神資源

侗族人民發展歷史悠久,在民族發展的歷史長河中也逐漸形成自己深厚的民族精神內涵。古時候,侗族人在遷徙的過程中,會不斷遇到各種各樣的自然災害和外敵的侵犯,在經歷這些遭遇后,侗族人總結出想要對抗災害和抵御外侵就必須團結互助,共同一致抗擊困難,他們從中體會到一個集體和民族得以生存下去的重要性,在此基礎上形成了集體至上、團結互助、平等和諧的民族風范,也成為了侗族人民發展的傳統美德。侗族是非常善良的民族,他們從創立之初就和其他民族和睦相處,過著平靜的生活,因此,在這種長期的自然和諧生活中形成了與人為善、謙敬禮讓、敬老孝慈、為人誠實、熱情大方的民族性格。除此之外,因地勢原因,也成就出他們的勤勞勇敢、艱苦奮斗、樸實節儉的民族品質。除了這些民族精神和民族品質以外,侗族人民還擁有著自強不息、頑強抗掙、不折不撓的民族氣節,現如今,肇興侗寨的許多節日都與他們的民族精神息息相關。

2.1.5 民族歌舞文化

肇興侗寨作為歌舞之鄉,歌舞十分出名,在當地流行著一句“歌養心,飯養身”,意思就是用歌來充足自己的身心,用米飯來養好自己的身體。由此可見歌舞在侗族人民的心中是多么的重要。在肇興當地,每個人都能歌善舞,他們歌舞表演一般會在節日或是迎接賓客時,唱歌的表現形式多以一人領唱多人合唱的唱法,跳舞的表現形式多以蘆笙舞、多耶舞、獅子舞等。當地的情景劇也十分的受歡迎,上演的情景劇大多是現實生活的映射,在侗族人的生活中歌舞是生活的組成部分,他們認為什么事都能用歌舞來表達,可以說,侗歌貫穿著肇興侗寨當地人民生活的方方面面。

2.1.6 文化旅游資源評價

肇興侗寨文化資源從整體上來看,文化資源優勢在于當地文化資源保存比較完整,文化種類較多,其文化資源特色鮮明。從以上資源的介紹可以認識到,當地在對肇興進行旅游開發時,能夠將其自身資源進行整合開發,在開發的過程中也做到了相應的保護。根據實地調研,開發者對景區內的建筑進行大幅度的修繕,保留了當地原有的村寨風貌,或是在開發過程中,雖有不合理的規劃,但也十分注重對于當地文化的保護。但是,文化資源開發與當地基礎建設設施不同步,資源同質化嚴重,產品的開發研究不夠深入,傳統文化傳承人逐漸斷層,當地對于文化資源的開發意識不高,參與保護文化的意愿不強。這是當地文化資源最突出的劣勢。

2.2 肇興侗寨自然旅游資源分析與評價

2.2.1 自然山地型旅游村寨

肇興侗寨旅游景區位于山中盆地中心,整個寨子由一條小溪穿插而過,四面環山,依山傍水,房屋沿河兩側程線性而修建。寨內公路縱橫交錯,曲直不一,道路的建設均以最原始的石頭鋪砌,其房屋四周,被層層而上的梯田包圍,梯田常年被云霧繚繞著,就形成了壯觀的梯田景觀,自然形成的“八寨一山”山地旅游路線也被許多背包客作為他們徒步旅行的首選。有了這些自然形成的旅游資源,使肇興侗寨成為稀有的少數民族自然山地型旅游村寨。

2.2.2 侗寨空間形態的分布

侗寨一般是以“血緣的關系”而形成的大分居小聚居,有些也是因為祖先的遷徙而定居在某一地,世代繁衍而形成的村寨,但這只屬于侗族村寨形成的條件之一,還有一方面的原因是自然條件,侗族世代生活在山地崎嶇、溪流交錯的山區里,生活十分艱苦,他們選擇生活的地方都是在群山峻嶺中靠近水源的“小壩子”,因此,在這兩種情況的約束下,村寨又會呈現不同的布局方式。結合肇興侗寨的村寨四周向中心聚集的布局及自然地形,可以將其定位為“山地組團型”村寨,“從村寨空間形態角度看,組團型村寨整體布局向心性比較明顯”[3]。

2.2.3 肇興侗寨氣候特點

肇興侗寨地處東經109°11′,北緯25°54′,屬于亞熱帶季風氣候,位于兩座山谷之間,當地一年四季溫和濕潤,冬無嚴寒,夏無酷暑,雨季降水明顯,周圍植被十分茂密,物產豐富,由于地處山谷之間,空氣質量極好,紫外線也非常的弱,自然風光優美,綜合氣候舒適度也極高,這也給肇興侗寨的旅游發展提供了有利的自然條件。

2.2.4 自然旅游資源的評價

根據實地調研能夠發現,肇興侗寨自然資源最為突出的優勢在于肇興侗寨的空間地形分布與其它民族村寨風格迥異。首先,獨特的盆地地形、梯田景觀、山水之鄉以及長期以來自然形成的氣候環境,使肇興侗寨在發展民族村寨旅游產業中顯得較有優勢;其次,在于當地的農作物為肇興發展梯田旅游提供了良好的契機,春天村民種油菜,綠油油的菜花為肇興侗寨增添春意盎然的風貌,秋后,金黃的稻谷又將給侗寨添上另一種色彩。它的自然資源劣勢在于當地居民或景區開發對當地自然環境的破壞。例如景區開發需要將周圍的樹木進行砍伐;由于景區開發,當地的游客增多,對當地河流造成破壞。對自然環境的破壞相應的就會對當地的氣候造成影響。

3 肇興侗寨旅游產品開發現狀

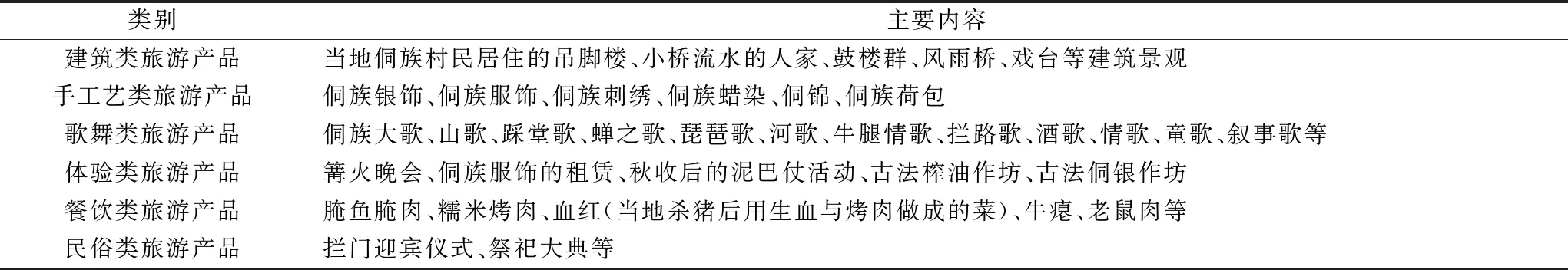

肇興侗寨作為侗族文化藝術之鄉,其獨特的少數民族文化特色對國內及國外都極具影響力。因此,肇興侗寨在旅游產品的開發上,也有屬于自己的具有民族特色的旅游產品。早在1994年開始,肇興侗寨就開始被開發,于2013結束開發工程,并于2013年被列為貴州省100個重點旅游景區中的示范景區,并按照全五星級景區的標準要求進行建設,景區內主打的就是侗族文化體驗,“景區打造的前提宗旨是在保護與傳承侗族文化基礎之上,堅持以弘揚侗族文化為主導方向”[4]。通過實地調研發現景區內基礎設施建設大體完備,建有專門的停車場、旅游廁所、標識標牌、旅游購物商店等,除基礎設施外,景區內還遍布著各式各樣的鼓樓群、風雨橋以及木質建筑的房屋等,這些建筑型旅游產品是供游人參觀游覽的。自景區正式營業以來,盈利最主要的手段是以收取門票為主,同時,景區內還有租賃的觀光車等。其開發的文化旅游產品有侗族銀飾以及蠟染、侗族服飾、侗族刺繡、侗族腌魚、侗族腌肉、侗族牛癟、侗族油茶等當地土特產。因此可以把開發的旅游產品分為建筑類、手工藝類、歌舞類、體驗類、民俗類以及飲食類旅游產品這幾大類(表1)。

表1 肇興侗寨旅游產品開發類型

4 肇興侗寨旅游開發存在的問題

4.1 基礎設施不完善

景區基礎設施不完善,投入程度不高。肇興侗寨建設初期,為了使景區盡快運營,當地對基礎設施進行快速的建設,但由于開發者過于注重經濟利益,沒有根據實際情況興修基礎設施,對景區設施投入不高,因此導致整個景區規劃顯得不合理,整體性較差。例如,肇興侗寨景區內沒有專門的游客接待中心,不利于景區接待團隊與散團。此外,肇興侗寨景區內旅游廁所的投入建設較少,沒有達到4A級景區的標準。

4.2 景區利益相關者的沖突

肇興侗寨景區從開發起,就是由政府主導該景區的發展。景區發展起來后,許多人看到了該景區發展的利益,一方面,當地的村民與外來的投資者對于利益的爭搶是不可避免的,特別是涉及到征地、店鋪門面的租賃、民族房屋建設及維修費等這些利益方面上,均會體現出肇興侗寨景區內部的相互矛盾;另一方面,當地利益相關者的沖突主要有:政府與當地居民之間的沖突、政府與旅游企業的沖突、居民與旅游者之間的沖突、旅游企業與旅游者之間的沖突[5]等。

4.3 景區產品商業化、無新意

景區旅游產品是吸引游客的因素之一。肇興侗寨景區產品開發深度不夠,過于追求經濟利益,質量高的旅游產品過少,并未能夠將侗族的民族特色融入到景區旅游產品當中,導致景區內旅游產品過于注重商業化,顯得無比的空洞,粗制濫造,沒有新意。筆者前往肇興侗寨進行調研時發現,肇興侗寨景區內街邊售賣侗衣的商鋪,里面售賣的大多數都是機器制造的侗衣,且侗衣的樣式與當地的侗衣大為不同。售賣的侗衣樣式、針線活過于簡單、普通,游客看了也不會產生購買的欲望。

4.4 僅政府投資,開發資金來源單一薄弱

肇興侗寨作為黎平縣旅游發展的支撐產業之一,當地政府對肇興侗寨景區的扶持力度相當大,在這一方面上,除了國家政府的政策扶持之外,沒有任何大型企業對肇興侗寨進行開發時投資。如此而來,肇興侗寨的開發經濟能力就相對較低,造成景區的開發力度有限。

4.5 景區內居民參與度不高

肇興侗寨景區是以政府為主導,當地村民為輔的民族村寨景區。由于當地村民文化程度不高,對于旅游業不了解,大多數的當地居民會選擇外出務工,而不是參與對家鄉的建設。據實地調查結果,肇興侗寨共有居民1012戶,參與景區旅游經營和服務發展的居民住戶只有200戶,不到總數的1/3。由此可見,居民參與景區旅游經營的參與度不高、積極性不強,大多數人還是以外出務工或在家務農為主。

4.6 肇興侗寨非物質文化遺產的傳承與保護舉步維艱

非物質文化遺產在肇興侗寨的發展中是歷史真實的見證,因此,保護非物質文化遺產是當地人們義不容辭的責任。侗寨大歌、蠟染等都是傳統的非物質文化遺產,但是在景區的發展中,由于外來文化對景區開發的影響、景區經濟發展與文化傳承的沖突、文化傳承人培育與斷層的沖突、景區非遺文化輕管理重申報的沖突、物理空間保護與文化空間保護之間的沖突等原因,造成景區非遺文化的保護與傳承成為當今景區發展困境,因此對于景區非遺的傳承與保護成為了景區發展的重要任務。

5 肇興侗寨旅游開發提升對策

5.1 加強基礎設施建設

在旅游景區的發展中,基礎設施的建設具有十分重要的地位。可以通過對肇興侗寨加強交通運輸設施的維護、重建布局合理的旅游接待中心設施、打造旅游景區特有星級酒店、改善景區旅游餐飲購物環境設施、增加旅游景區休憩節點設施等方面加強肇興侗寨基礎設施建設。這有利于給肇興侗寨景區帶來新的生機,為景區發展奠定良好的基礎,不斷地推動肇興侗寨旅游景區的持續發展。

5.2 依托鄉村旅游發展,促進農文旅融合

肇興侗寨應利用當地自然的地勢、農業生產生活,與景區旅游發展相結合,以旅游帶動農業、以農業活力激發旅游動力,構建農文旅融合即農業+文創+旅游的發展模式。肇興侗寨內可根據當地的茶山,打造不一樣的旅游項目,例如春季采茶、初夏耕作、秋收稻子、冬天摘桔等活動項目。此外,景區可以利用當地的田地,開發出農業采摘園、現代農莊、農業樂園等項目。

5.3 加強旅游模式的創新,吸引外資

通過實地調研了解到,現階段的肇興侗寨旅游景區的發展模式主要以文化作為依托,而這種模式發展起來的民族村寨旅游景區一般很容易受到其它周邊村寨的影響,從而容易造成景區同質化嚴重的現象。因此,加強旅游模式的創新是必不可少的。景區可根據當地現有的旅游模式,在此基礎上進行創新,例如互聯網+旅游文化養生模式。通過互聯網平臺,采集游客的健康狀態,有針對性的進行分析,從游客的身體特征及采集到的養生需求數據出發,為游客提供景區所能滿足游客的一切生活體驗等休閑旅游活動。或是根據景區特有的文化要素,形成“天然博物館”旅游模式。景區可不再局限于當地的侗寨進行展示,展示的形式可以針對不同的侗族進行分板塊展示,并細分每個板塊的主體,向游客展示各具特色的侗族情況,游客在觀看時也不會產生審美疲勞的狀況,使游客能夠保持不一樣的新鮮感。隨之而來,當這些項目開展時,通過線上、線下各方面的宣傳,為旅游新項目招攬各界優秀企業,吸引外來資金發展景區旅游產業。

5.4 政府出臺政策,平衡各方利益,構建合理的村民參與機制

政府作為肇興侗寨旅游景區的主要管理者,在景區管理中出現利益雙方或多方爭執時,應根據實際情況給予解決方案,平衡各方利益。在這一點上,政府要對景區內利益相關者出現的狀況進行合理的判斷,根據國家的相關法律法規和有關行業政策,制定標準的利益相關者管理總則。村寨居民作為景區的一部分,既是民族文化的傳承者又是文化發揚的主體。在肇興侗寨旅游發展的過程中,村民同時也是旅游發展的主體,景區發展的源動力,因此,建立科學合理的利益分配機制,讓社區居民參與旅游開發并從中受益[6],讓當地村民支持景區旅游產業的發展,并且讓當地村民真真切切地體會到對于旅游景區發展自己參與的重要性,為景區的發展投入心血,成為肇興侗寨旅游景區可持續發展的動力保障。

5.5 加強非遺文化的傳承與保護策略

要充分認識肇興侗寨景區侗族文化的不可再生性、脆弱性,深刻了解到侗族文化是處于瀕危狀態的非物質文化遺產[7,8]。因此景區可通過以下幾方面策略對非遺文化進行傳承與保護。一是加強對非遺文化的研究與保護宣傳;二是當地政府職能轉變,提供支撐非遺政策、出臺強有力的文化傳承人優待政策;三是加強景區的管理力度,為非遺文化提供法律保障;四是打造非遺文化與創新發展并行的產業鏈。