抗精神病藥物在臨床用藥過程中的不良反應分析

喬婷

【摘要】目的:研究分析抗精神病藥物在臨床用藥過程中的不良反應(ADR)。方法:研究自醫院抽取60例入院治療服用抗精神病藥物在用藥過程中出現的ADR患者。時間為2020年2月至2021年2月,對ADR的資料進行分析產生不良反應的原因。結果:在ADR患者的年齡、性別統計中,31~60歲人群不良反應發生率占比最多,男為13例(46.43%),女為15例(53.57%),總占比:28例(46.67%);在ADR患者的用藥時間統計中,>10d總占比最高達:16例(26.67%);在ADR患者的合并用藥統計中,合并3種藥物總占比最高達:29例(48.33%);在ADR患者的累及器官/系統統計中,血液系統中肝功損害總占比最高達:19例(31.67%);在ADR患者的藥物統計中,氯丙嗪總占比最高達:20例(33.33%)。結論:抗精神病藥物在臨床用藥過程中出現的ADR多與藥物作用機制有關,因此應當在治療過程中減少藥物聯用,采取預防為主、仔細觀察、及時處理等措施,最大程度減少ADR的發生,減低患者器官受損機率。

【關鍵詞】抗精神病藥物;臨床用藥;不良反應

精神藥物在傳統上按其臨床作用特點分為:抗精神病藥物、抗狂躁癥藥物、抗抑郁藥物和抗焦慮藥物。其中抗精神病藥物分為非典型和典型抗精神病藥物。因為抗癲癇藥物、鎮靜劑和疫苗與精神疾病治療密切相關,這類藥物通常也被納入抗精神病藥物范疇[1]。現階段由于社會發展快速,國民生活壓力增加,患精神病的人群也在日益壯大。在治療過程中關于服用抗精神病藥物引起不良反應報道日漸增多,ADR對人類健康和生命安全危害日益突出。因此,有必要根據臨床需要適當使用抗精神病藥物[2,3]。本次研究選取我院60例入院治療服用抗精神病用藥過程中出現ADR患者,對ADR的資料進行分析產生不良反應的原因。

1資料與方法

1.1一般資料

研究自醫院抽取60例入院治療服用抗精神病用藥過程中出現的ADR患者,時間為2020年2月至2021年2月,對ADR的資料進行分析產生不良反應的原因。男35例,女25例,年齡20~84歲,平均年齡(52.00±4.85)歲。

1.2方法

自制ADR調查報告,對患者年齡、病情、用藥情況、不良反應癥狀、累及器官等實施調查,并制定相關分析表格。

2結果

2.1ADR患者的年齡、性別統計

如表1所示,在ADR患者的年齡、性別統計中,31~60歲人群不良反應發生率占比最多,男為13例(46.43%),女為15例(53.57%),總占比:28例(46.67%);19~30歲人群不良反應發生率占比第二,男為10例(55.56%),女為8例(44.44%),總占比:18例(30.00%);>60歲人群不良反應發生率占比第三,男為8例(80.00%),女為2例(20.00%),總占比:10例(16.67%)。

2.2ADR患者的用藥時間統計

如表2所示,在ADR患者的用藥時間統計中,>10d總占比最高達:16例(26.67%),>15d總占比第二:14例(23.33%),>20d總占比第三達:11例(18.33%)。

2.3ADR患者的合并用藥統計

如表3所示,在ADR患者的合并用藥統計中,合并3種藥物總占比最高達:29例(48.33%),合并2種藥物總占比第二:13例(21.67%),合并1種藥物總占比第三達:10例(16.67%)。

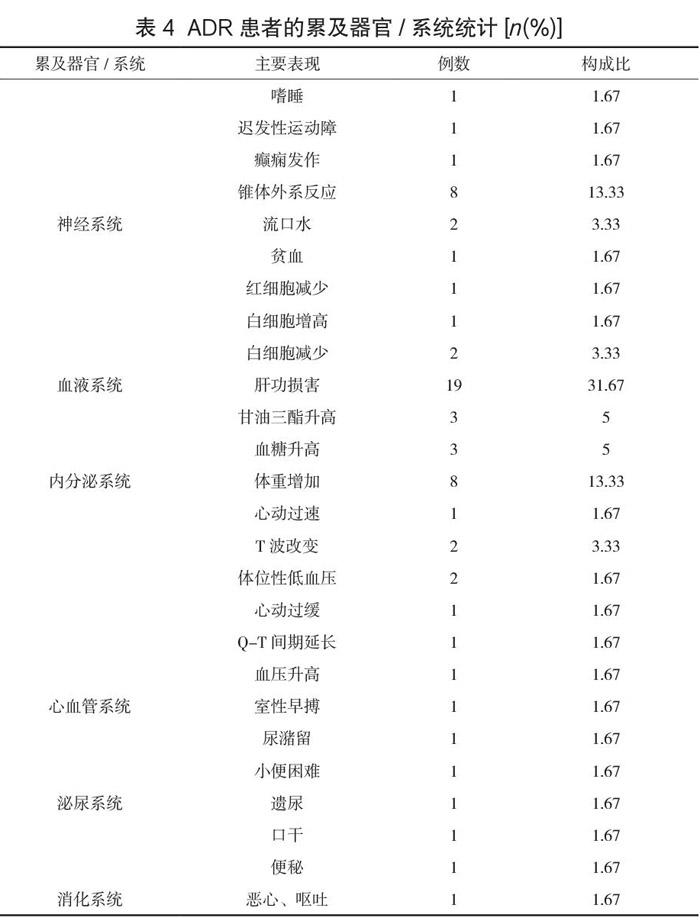

2.4ADR患者的累及器官/系統統計

如表4所示,在ADR患者的累及器官/系統統計中,血液系統中肝功損害總占比最高達:19例(31.67%),神經系統中錐體外系反應、內分泌系統中體重增加總占比第二:均為8例(13.33%),內分泌系統中血糖升高、甘油三酯升高總占比第三達:均為3例(5%)。

2.5ADR患者的藥物統計

如表5所示,在ADR患者的藥物統計中,氯丙嗪總占比最高達:20例(33.33%),氯氮平總占比第二:13例(21.67%),奧氮平反應總占比第三達:8例(13.33%)。

3討論

自20世紀50年代以來,抗精神病藥物在臨床開始逐步使用,現階段已經開發出10多種治療精神分裂癥和其他精神障礙藥物[4]。抗精神病藥物分為非典型和典型抗精神病藥物。典型抗精神病藥物主要是對多巴胺—2(D2)受體的阻斷作用,尤其是對中腦邊緣多巴胺通路的作用,比如:氯丙嗪、氟哌啶醇、奮乃靜等傳統抗精神病藥物;非典型抗精神病藥物同時具有D2受體和5—HT2A受體拮抗作用,比如奧氮平、利培酮、喹硫平、氯氮平、阿立哌唑等藥物。諸多研究表明,非典型抗精神病藥物不良反應低于典型抗精神病藥物。本次研究結果顯示:在ADR患者的年齡、性別統計中,31~60歲人群不良反應發生率占比最多,男為13例(46.43%),女為15例(53.57%),總占比:28例(46.67%);在ADR患者的用藥時間統計中,>10d總占比最高達:16例(26.67%)。在ADR患者的合并用藥統計中,合并3種藥物總占比最高達:29例(48.33%)。在ADR患者的累及器官/系統統計中,血液系統中肝功損害總占比最高達:19例(31.67%)。在ADR患者的藥物統計中,氯丙嗪總占比最高達:20例(33.33%)。

神經系統出現:本研究中發現使用抗精神病藥物導致神經系統的不良反應主要是錐體外系反應。ADR的表現主要有:靜坐不能、步態不穩、肌肉張力阻礙等錐體外系反應等。,原因主要是由于黑質-紋狀體DA通路的D2受體被阻斷引起的。最近PET研究發現,在大腦中約70%可能會出現抗精神病作用,但在多巴胺受體超過75%~80%療效中,EPS癥狀(如帕林森綜合征)可能會惡化。錐體外系反應在大部分精神病藥物ADR中較為常見,在非典型的抗精神病藥物中較為輕度。現階段對于錐體外系反應的理論為:多巴胺系統受累,紋狀體乙酰膽堿升高,和尾狀核、蒼白球、被殼中多巴胺受體阻斷相關。此外,流口水的不良反應發生率在神經系統累及中發生率較高,因為唾液分泌是激動后腺細胞分泌多、稀的唾液,與M4受體有部分激動和完全激動作用,受體的激動作用超過M受體拮抗作用,促使流口水。

血液系統損害:主要不良反應是白細胞減少和肝功損害,其中氯氮平的不良反應最嚴重。氯氮平導致白細胞減少原理尚不清楚,其通常被認為對骨髓白細胞無直接毒性,這是由氯氮平介質代謝興奮引起,與免疫系統有關,或者可能是氯氮平因為精神分裂癥患者長期使用抗精神藥物實施治療,對腹部臟器可能有不良反應。對肝臟影響顯著,典型臨床抗精神病藥物(如氯氮平)易導致肝損傷。在使用抗精神病藥物醫院檢查病歷時發現,肝損害超過51.85%。

非典型抗精神病治療時,非典型抗精神藥物與典型抗精神病藥物引起的病例數相似。非典型抗精神病引起ADR包括兩個原因:肝中毒和非典型抗精神病導致貪食,引起高膽固醇和高脂肪酸。高膽固醇水平導致肝細胞膽固醇水平升高,從而限制細胞攝取過程,破壞細胞骨架,損傷肝細胞。另外非典型抗精神病藥物及其代謝物為半抗原和抗原,可引起人體過敏反應。

泌尿系統損害:主要不良反應是導致尿失禁和尿潴留。究其原因主要是由于乙酰膽堿收縮逼尿肌,促使排尿,而抗精神病藥具有抗堿性作用,使膀胱逼尿肌松弛,導致排尿困難甚至尿潴留問題。

心血管系統損害:主要不良反應是導致低血壓和心率改變。原因主要是使用抗精神疾病藥物引起腎上腺素受體致低血壓。個別引起QT延長綜合征,是由于抗精神病藥物阻斷5-HT2A受體導致多巴胺釋放增加有關。

內分泌系統損害:主要是易導致體重增加。現階段研究抗精神病藥物導致血液中抗泌乳素血癥濃度增加,主要與下丘腦中多巴胺阻滯有關,影響下丘腦進食中樞,對于食欲的刺激增加。5-羥色胺拮抗功能已被證明導致不孕、溢乳和閉經問題;而喹硫平、阿立哌唑因致體內多巴胺受體部分激動和較低親和力,而使血清泌乳素水平提高。此外,喹硫平可通過阻斷多巴胺H1受體導致食欲增加、嗜睡和體重增加。類似信息表明,女性、兒童體重增加較為普遍,因此在治療營養和活動指導期間,應將特殊人群體重控制在最低限度。

抗精神病藥物較多,我院報告ADR病例在ADR患者的藥物統計中,氯丙嗪總占比最高達:20例(33.33%),氯氮平總占比第二:13例(21.67%),奧氮平總占比第三:8例(13.33%)。不良反應中有2/3以上是神經系統有害反應。因此在減少藥物不良反應方面,要盡量減少藥物在治療中聯合運用,避免損害產生疊加效應。

綜上所述,在抗精神病藥物臨床用藥過程中出現的ADR多與藥物作用機制有關。因此應當在治療過程中減少藥物聯用,采取預防為主、仔細觀察、及時處理等措施,最大程度減少ADR的發生,減低患者器官受損機率。

參考文獻

[1]王涵,田春祥,寧平,等.抗精神病藥致肉芽腫性乳腺炎臨床病例分析及文獻復習[J].藥物不良反應雜志,2020,22(8):466-470.

[2]馬燕,杜亞松,李方捷,等.精神專科兒童青少年患者抗精神病藥物的用藥分析研究[J].實用藥物與臨床,2019,22(10):1063-1067.

[3]蘇中華,司天梅,于欣,等.濟寧市精神病專科醫院精神分裂癥、抑郁癥、雙相障礙住院患者的超說明書用藥現狀及分析[J].中華精神科雜志,2019,52(3):175-180.