近年來《虎溪三笑圖》研究進展

吳杰

摘要:江西廬山是佛教凈土宗的發源地,這主要歸功于東晉的慧遠禪師,與他在廬山東林寺發揚、傳播佛教文化密不可分。然而,陶淵明則是儒家文化的代表人物,也是“田園詩派”的開山鼻祖,一心向往田園生活。陸修靜則是南方道家的代表人物。在東晉文化思想發展融合的時代,儒、釋、道三家文化碰撞融合,這才有了今天流傳的故事—虎溪三笑。

關鍵詞:虎溪三笑;作品;題材

一、研究背景

從繪畫的角度來說,有關“虎溪三笑”題材的繪畫作品有很多。從現存的圖像資料來看,自南宋到現代都有不少作品流傳于世,其中不乏經典作品存世。但是今天的研究者中很少有人關注到這一點。在這少數的研究者中,主要以兩位碩士研究生為代表。但是筆者根據兩位碩士研究生的研究成果發現,他們大多只是梳理了一下歷代有關此題材的繪畫作品,對作品作了極為簡要的介紹,并沒有深入研究,因此給筆者的此項研究留下了巨大的發展空間。基于此,筆者將對上面提到的研究成果做一個總結,以便在以后的研究中找到更好的切入點。

二、研究現狀

雖然表現“虎溪三笑”題材的繪畫作品很多,在極少數的研究者當中貢獻最大的應為江西師范大學的碩士研究生張學釗和贛南師范大學的碩士研究生秦淑芳,當然其他的學者還有幾位,但是筆者認為以上兩位碩士研究生的研究成果將會對筆者在今后深入研究此命題起到極大作用。他們提供給了筆者非常多的研究資料和線索。

以上兩位研究的文章結構基本相同,張的《歷代廬山題材繪畫研究》分為三個章節,秦的《從歷代同題創作—〈虎溪三笑圖〉的藝術特色看其創作風格流變》分為四個章節,但是筆者認為引言可以算作大的章節,因此筆者認為秦的文章嚴格意義上可算為三個章節。兩者的行文方式極為相似,多以介紹性為主,而沒有過多展開激烈的討論研究;在文字的敘述方面也缺乏嚴謹的推敲和引用,如秦的引用部分來自互聯網百度、微博等網站,這就極有可能缺乏有力的材料證明。所以筆者認為這是他們為筆者提供深入研究的空間原因之一。

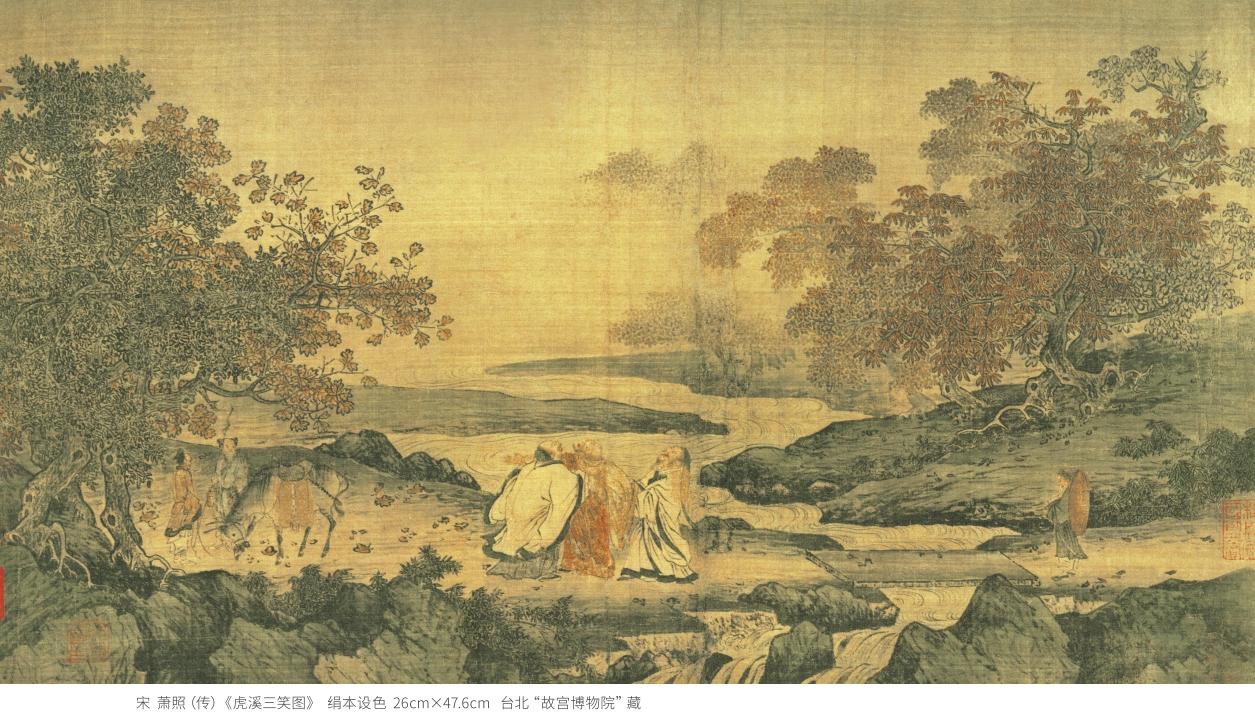

在張的文章之中,只在第二章第三節才談到了“虎溪三笑”題材的繪畫形成與發展,張在這里首先復述了一下有關“虎溪三笑”的故事,并引用宋代智園《三笑圖贊》證明“虎溪三笑”的故事,說慧遠、陶淵明、陸修靜他們三人分別代表了儒釋道三家的文化:“釋道儒宗,其旨本融。守株則塞,忘筌乃通。莫逆之交,其惟三公。厥服雖異,厥心惟同。見大忘小,過溪有蹤。相顧而笑,樂在其中。”而后提到了宋代石恪曾經以“虎溪三笑”為題材繪制過作品,但不幸的是,作品沒有得到保存。宋代梁楷所繪《虎溪三笑圖》惟妙惟肖,這幅作品采用絹本設色,沒有款印,畫的內容是陶淵明與陸靜修、慧遠和尚三人之間的故事。三人相圍站在一起,仰天大笑,中間穿紅衣者可能是慧遠,左邊或許是靜修,右邊頭戴葛巾、衣袖飄逸的長髯者應該就是陶淵明。畫面左右兩邊紅葉蕭蕭,前方一條河流延伸至遠方,右側橫架一石板橋梁,或許就是三位共同走過的地方。整個畫面,人物神態惟妙惟肖,主人翁身著的衣裳仿佛都被三位的情緒所帶動,洋溢著笑意和神韻。根據張的描述,梁楷所作《虎溪三笑圖》與臺北故宮博物院所藏宋代《虎溪三笑圖》極為相似。然而張卻說“似是南宋遺作”。之后張又分析說“其山石皴擦之法及樹的形態頗似北宋李成”。這就讓筆者產生了很大疑惑,原因之一是張并沒有拿出有力證據說明梁楷繪制過《虎溪三笑圖》,其二是張在分析臺北故宮所藏宋代《虎溪三笑圖》時左右搖擺,沒有明確是誰的作品,是因為張沒有找到有力證據,因此才出現此等狀況。

筆者在讀秦的文章時,發現在他的《從歷代同題材—〈虎溪三笑〉的藝術特色看其創作風格流變》中,對臺北故宮本《虎溪三笑圖》歸屬有不同的看法,認為極有可能是李成的真跡。秦的文章中還提到了梁楷的《三高游賞圖》,筆者則認為張所提到的圖《虎溪三笑》應該和秦的文章中出現的《三高游賞圖》有某種聯系,或者就是一張圖,這有待筆者進一步深入研究。

筆者整理兩篇文章的時候發現,在元代有關《虎溪三笑》作品的問題上,可能是元代畫家在這個題材方面的創作較少,也有可能是有很多畫家創作了此題材,但是作品留存較少,這也有可能和少數民族的統治有關。在秦的文章中只提到了顏輝《虎溪三笑圖》一幅作品,然而張在他的《“虎溪三笑”題材的繪畫形成與發展》中沒有提及元代有關作品的留存與發展。據此,筆者認為發掘元代有關此題材的研究還有巨大空間。因為元代在中國的美術歷史上是極為重要的,說到中國美術史的高峰,元代是不能不提的。

明代有關此題材的作品較宋元留存多,且有不少精品流傳,然而張只是一帶而過地提到了汪肇《虎溪三笑圖》一幅作品,而像唐寅、周臣、陳洪綬等較為有名的畫家并沒有提及,張的文章中也沒有說明此題材繪畫是如何發展的。秦的文章中重點介紹了陳洪綬對于此題材的繪畫作品,如《三教圖》《虎溪三笑圖》等,較張的文章更有說服力,他從作品圖式及時代背景等方面分析了陳洪綬。

我們在談論明代美術史的時候,“南陳北崔”是不得不涉及的話題,其中“南陳”就是指陳洪綬。在明代人物中,陳洪綬是最有名的畫家之一,而張的文中卻半字未提,秦的文章則說陳洪綬三十歲之后的《虎溪三笑圖》是由于受陽明心學及禪宗思想影響所作,但是沒有說明是怎么樣影響的。秦重點談及了陳洪綬在技法上的師承關系,筆者認為秦在對陳洪綬《虎溪三笑圖》的分析上沒有過多地涉及陳洪綬的思想和說明為什么要表現“虎溪三笑”這一題材。

明末以后,受董其昌“南北宗論”的影響。大多數畫家都崇尚南宗一派,重視筆墨關系,特別是影響了清初“四王”“四僧”以及后面的“揚州八怪”等。但是從張和秦的文章中可以知道高其佩、華喦、任熊等畫家都有“虎溪三笑”題材的作品留世。在張的文中對高其佩《虎溪三笑圖》的分析也僅限于表面,而未進行深入的分析解剖。秦的文中更多是在介紹清初的社會背景,而沒有過多地分析繪畫本身的內容和繪畫作者對儒、釋、道三家的認識分析,更多的都是在分析繪畫的技法。

近現代以來也有不少畫家對“虎溪三笑”這一題材進行了繪畫創作,如吳昌碩、溥儒、張大千、齊白石、李可染、傅抱石、關山月、劉旦宅、陸儼少等。根據秦的文中提及的圖像資料,可知近現代有關“虎溪三笑”題材的繪畫作品越來越寫意化,有的作品直接采用了大寫意潑墨的方式,沒有了前人所描繪的背景。近現代為何會出現這樣一種趨勢?在這樣的表現形式下,畫家們是如何表現“虎溪三笑”這一題材的?是通過三位主要人物,還是作品中的題跋呢?又或者是其他的?在這幾位的研究中都沒有給出一個答案。

三、結語

通過筆者對有關“虎溪三笑”題材繪畫研究的整理,發現在前面的研究者中,并未有人對這一題材的繪畫作出完整、系統、深入的研究。在本文的一開始,筆者就已經說過,在所有研究者當中,兩位碩士研究生相對其他的研究者,他們文中涉及的圖像資料以及其他方面的文字資料多一些,但是遠遠沒有能達到研究的理想效果。為此給了筆者繼續研究的價值,同時筆者也非常感謝他們給筆者提供了大量“虎溪三笑”的圖像資料。

參考文獻

[1]秦淑芳.從歷代同題材—《虎溪三笑圖》的藝術特色看其創作風格流變[D].贛州:贛南師范學院,2015.

[2]張學釗.歷代廬山題材繪畫研究[D].南昌:江西師范大學,2014.

[3](日)鐮田茂雄.南朝四百八十寺[J].黃玉雄,譯.五臺山研究,2000(3):35-41.

[4]衛紹生.陶淵明與東晉佛教[J].中州學刊,1997(5):105-109.

[5]鄭曉江.虎溪三笑戀廬山[J].世界宗教文化,2005(1):45.

[6]龔斌.陶淵明與慧遠關系之探測[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2000(7):99-104,130.