柏孜克里克石窟寶相花圖像研究

李云 何麗娟

摘要:隨著佛教傳入我國,佛教藝術開始繁榮發展,大量植物紋樣與本土紋樣相結合,形成了豐富并具有吉祥寓意的圖案紋樣。寶相花圖像是中國佛教藝術植物紋樣中的代表之一,也是柏孜克里克石窟眾多植物裝飾紋樣的典型。本文對柏孜克里克石窟寶相花圖像進行分類研究,了解其藝術表現形式,同時與敦煌壁畫中的寶相花紋圖像進行比較,證明兩地文化藝術的交流與發展過程。

關鍵詞:柏孜克里克石窟;寶相花圖像;敦煌壁畫

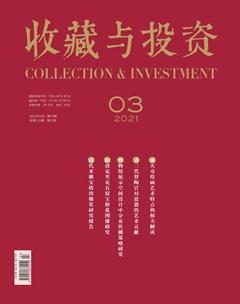

“寶相花”一詞最早出現在北宋《營造法式》中,被稱為“寶相華,華通花”。寶相花紋圖像的出現與佛教關系密切。寶相花紋圖像綺麗繁雜,承秦漢、三國兩晉南北朝之裝飾風格,盛行于唐代,并對宋、元、明、清各代織物、器物、壁畫中的寶相花紋圖像產生深遠影響。“寶相”一詞出自佛教經典,是象征佛、法、僧三寶的“莊嚴像”,唐代寶相花紋圖像大量出現在佛教石窟藝術中,并結合甚至替代蓮花圖像成為佛教的象征。柏孜克里克石窟壁畫中的寶相花紋圖像屬中心對稱結構,花型由中心向外逐漸擴散,被大量繪制在石窟券頂處,極具實用性和裝飾性,形式也較為多樣。本文以柏孜克里克石窟第9窟、第15窟和第28窟中的寶相花紋圖像為研究對象,了解其藝術表現形式,同時與敦煌壁畫中的寶相花紋圖像進行比較,證明兩地文化藝術的交流與發展。

一、國內外研究現狀

德國學者格倫威德爾的《中國新疆古代佛寺:1905—1907年考察成果》中記載了石窟壁畫裝飾圖案的細節,其中包括柏孜克里克石窟第9窟和第15窟、第28窟的寶相花紋圖像。國內學者對寶相花紋圖像的研究多從寶相紋的流變與發展、造型構成及應用上探討。如常沙娜在《中國敦煌歷代裝飾圖案》中論述紋樣是中國佛教藝術的源頭,“敦煌藝術是吸收了許多外來的所謂西域的特種藝術上的新鮮因素,卻又更顯然地是承前啟后、一脈貫通,表現著敦煌素來所獨有的出類拔萃的藝術特質”。就是說石窟圖案也是本土文化和外來文化藝術交匯、交融的體現。關友惠的《敦煌裝飾圖案》及敦煌研究院文獻研究所編著的《敦煌圖案》等書籍都充分說明了寶相花紋圖案在不同時代的特點和演變規律。對寶相花紋圖案的研究,如王玉冬《柏孜克里克佛教洞窟分期論》、高明《敦煌唐代壁畫中寶相花紋飾及其運用》、李靜等《寶相花圖案集》、梁惠娥和唐歡《寶相花紋樣的造型演變及其內涵》、霍恬《寶相花紋樣歷史流變及造型探析》等文章,將寶相花紋圖案與敦煌莫高窟佛教藝術中的寶相花進行比較與聯系,并得出柏孜克里克石窟寶相花紋圖像繼承并發展了敦煌壁畫寶相花紋圖像的論點,形成了多元文化相互交匯融合的寶相花紋圖案。

二、柏孜克里克石窟寶相花圖像分析

維吾爾語中的柏孜克里克意為“華麗裝飾之所”,是高昌回鶻佛教重要的歷史遺存。高昌回鶻這個建立在唐朝時期的王國,因唐代佛教藝術發展到高峰時期,柏孜克里克石窟壁畫藝術創作題材、手法和裝飾紋樣也是最為絢麗的。石窟壁畫裝飾紋樣涵蓋植物、鳥獸、建筑、幾何、人物等幾個方面。其中,寶相花紋圖像是券頂中常見的紋飾之一,銜接側壁垂幔紋樣。由于寶相花紋的造型飽滿、色彩絢麗,裝飾在洞窟券頂部時,其常常充當主體物出現,有時在空白處加卷草紋等紋樣,使得畫面構圖呈現出層次豐富、虛實相間、大小和諧的二方連續之勻稱美。柏孜克里克以第9窟、15窟、28窟券頂處的寶相花圖像較為集中和完整。

在《中國紋樣史》一書中,對不同時期的代表紋種類做過詳盡的歸納。例如:秦漢時期的云氣紋;三國兩晉南北朝時期的蓮花紋、忍冬紋;隋唐時期的寶相花紋、卷草紋。魏晉南北朝時期的蓮花紋、忍冬紋內容豐富,形態纖細,形式多樣,隋唐時期的寶相花紋更為飽滿。

張春佳在《敦煌莫高窟唐代團花紋樣研究》中也講到團花形態的寶相花紋的意義、分類和造型特點及演變過程。作者根據紡織品、工藝美術品和繪畫中的寶相花圖像案例,分析得出四大類:單體結構團花、群組結構團花、半團花、類團花。柏孜克里克石窟三個洞窟中出現的寶相花紋圖像結構繁復,并與其他紋樣嫁接組合,也可以分為三大類:云氣瓣寶相花、平瓣大蓮花式寶相花、桃形忍冬蓮瓣寶相花。除前面二類外,桃形忍冬蓮瓣寶相花圖像為隋唐時期的新樣式。

(一)圖像紋樣變化及分布情況

柏孜克里克第9窟為中心柱窟,窟內壁畫有補繪現象。窟內的寶相花紋圖像分布在前室后室及左右甬道的券頂,呈長條狀的二方連續排列(圖一)。以紅色作為底色,寶相花紋呈現團花形狀,具程式化特點。中央花心為八瓣蓮花紋,外圍花瓣為對勾瓣形式的云氣紋和云曲紋組成,花與花之間填充卷草紋。構圖嚴謹,色彩熱烈,邊飾上繪有忍冬紋和垂幔紋。大面積紅色底與冷色花瓣對比突出,筆法上較為圓潤。

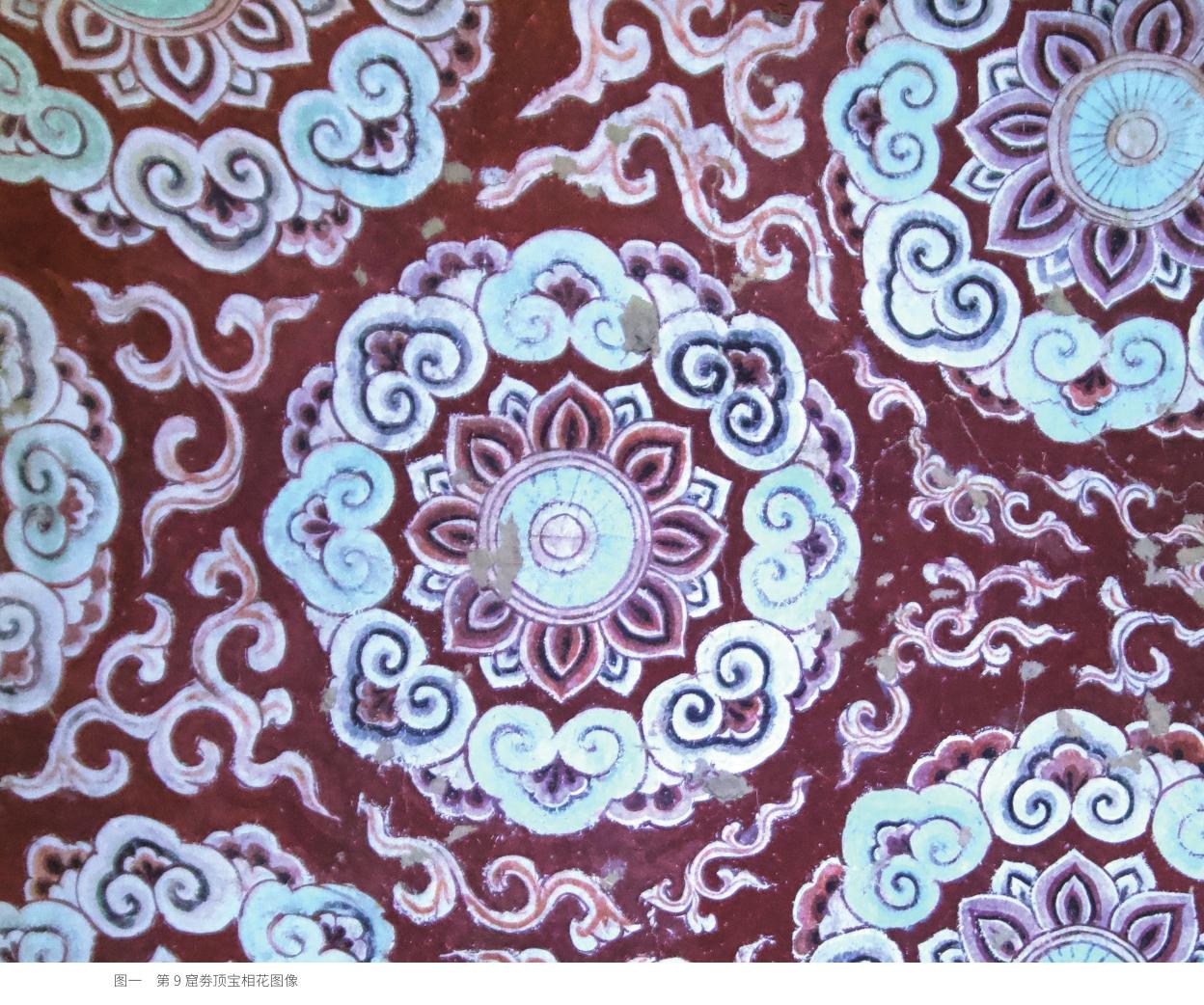

柏孜克里克第15窟為中心殿堂窟,殿堂中心有長方形佛壇,壁畫大部分已毀壞。寶相花紋圖像同樣被繪制在前后室及左右甬道券頂,也是團花形式,變化更為豐富,紋飾組合繁雜(圖二)。土紅作底,用石綠、紅、白等顏色繪制。每一盛開花型為花心8瓣,次外一層8片花瓣,每瓣以兩片忍冬葉攢尖構成,再一圈桃心模樣8片花瓣,層層嵌套、自由輕靈。除了寶相花紋,其還與忍冬紋、蓮花紋、云曲紋、卷草紋組合在一起,整體紋飾組合既統一又復雜,頂部和側壁交界處繪一條橫幅垂幔紋。畫面色彩凝重熱烈,具有鮮明的地方特色。筆法隨意,顏色少有重疊。

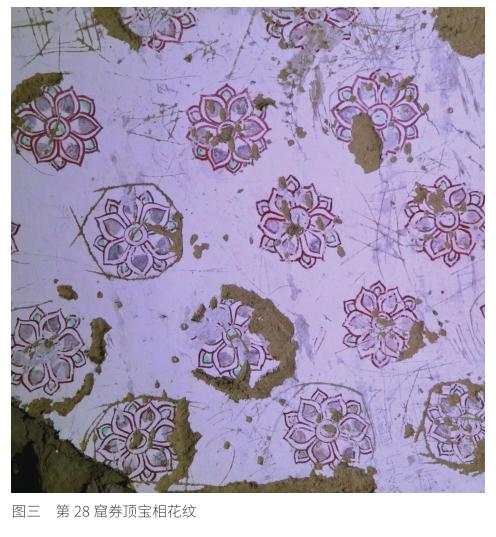

柏孜克里克第28窟為長方形縱券頂窟,正壁畫像損毀嚴重,左右兩壁繪人體等高的立姿菩薩天人像,但也漫漶嚴重。券頂紅色單線勾勒寶相花圖像(圖三),無過多渲染,表現手法極為簡樸。

(二)圖像類型

唐代寶相花紋樣的產生,是中國本土紋樣受外來文化影響并產生變化的典型代表,即在根深蒂固的“十”字花型模式下,以隋代流行的八瓣蓮花紋、單元花瓣,重復排列的圓形放射結構基礎上,形成的一種隨佛教發展而產生的紋樣。蓮花紋和寶相花紋具有一脈相承的關系。當蓮花風格漸漸華麗時,其簡單的瓣形已不能滿足多樣變化的裝飾需要,這時的寶相花紋圖像結合外來多樣的紋樣,如忍冬紋,與中國本土的云氣紋元素進行組合。各種紋飾的結合自由嚴謹,內容豐富多變。

柏孜克里克石窟壁畫中的寶相花圖像在唐代經歷了瓣形不斷變化的過程,可以將其類型概括總結為:一是以多元素紋樣的組合嫁接而成的混合之花;二是具有由中心向外多層次展開的放射式堆成結構,形成團簇、近圓形、相對獨立的花卉紋樣;三是獨立的團花形式。

寶相花圖像中出現的填充型紋樣,大多在秦漢、三國兩晉南北朝、隋唐時期中的各種器物、織物上可找到原型,這也說明了器物和織物上的紋樣是慢慢變化并運用到石窟壁畫上的。

1.云氣瓣

柏孜克里克石窟壁畫中的寶相花紋圖像是由多種植物紋樣組合在一起的紋飾,而傳統紋樣元素的融入又使其具有獨特的藝術特征。學者高明甚至提出寶相花形式結構和聯珠紋的輔紋有相似之處,認為團簇寶相花是聯珠紋的后續發展形式。

云氣紋作為吉祥的象征,在傳統紋飾中具有一定的歷史地位。云氣紋初形從先秦起經過魏晉南北朝至唐代已高度程式化。內側式對稱結構的云氣紋是唐代如意紋的基本形式,在宋元時期定性,盛行于明清時期。并在敦煌莫高窟第204窟中就有出現。柏孜克里克第9窟中的寶相花紋圖像由多種植物紋樣組合在一起,在瓣形中又加入云氣紋作為基本瓣形元素。(圖一)寶相花圖像為桃形如意對勾的瓣形做內翻,并由桃形變為云氣形。旁邊空白處填充卷草紋,每一朵大型的寶相花紋旁裝飾成角對應兩對卷草紋,總體畫面呈四方連續的構圖形式。邊飾上的倒三角垂幔紋較為簡單,主要是為了區分頂部與墻面壁畫的內容。

2.平瓣大蓮花式

平瓣大蓮花式演變為寶相花紋的過程顯示出印度蓮紋的特征。(圖三)初唐前期平瓣大蓮花式寶相花紋圖像是隋代的延續。平瓣大蓮花式寶相花圖像在敦煌莫高窟第203窟覆斗形頂中就有出現。到了初唐后期,平瓣蓮花式寶相花紋圖像被桃形側卷瓣蓮花紋取代,這種平鋪俯視狀構圖形式的寶相花紋圖像,正是蓮花的衍生物。此類寶相花紋圖像形態平面化,基本可以看出是六尖瓣錯中結合蓮花的形式,也是佛教思想中國化、世俗化在佛教藝術裝飾上的表現。

3.桃形忍冬蓮瓣

桃形忍冬蓮瓣寶相花(圖二)由忍冬葉片構成,如同一片蓮花花瓣。這種紋飾的構成形式,在敦煌莫高窟第333窟中就有體現。兩片忍冬葉尾部做內卷對勾延伸,將勾卷瓣作為其底部,似心形如意云紋。在每一個忍冬葉尾部添加一個如意對勾紋,使各側忍冬葉片都具有雙勾或多勾的特點,在勾卷頭之上以一個云曲紋作花蕊。紋樣成分主要由八瓣的桃形忍冬蓮瓣寶相花紋作為最外形,中間層為十二只二瓣忍冬紋并角齊齊相對,形成一個花瓣,組成團形的八瓣型。中間層為八瓣蓮花,其形狀更為接近于茶花形,簡潔大氣。忍冬最早可以追溯到古希臘、古埃及。這也說明了此窟是中外藝術的結合體。

以上三種類型的寶相花圖像,具有對稱與平衡、變化與統一、對比與和諧的審美法則,結構嚴謹,追求節奏與韻律變化,內容豐富,繪制精細,兼具中原和外來藝術風格的影響。

高昌回鶻時期的柏孜克里克石窟壁畫裝飾紋樣很大部分受唐代的影響,寶相花圖像在對稱結構基礎上,形成八瓣圓形輻射式結構,每兩瓣中間加一些修飾,形成節奏有序和層次分明的寶相花圖像。這兩種紋飾結合的花層由花心、多層花瓣組成。復雜的花心由多瓣花組成,花瓣的形式較為豐富和繁雜。外部的花層通常也不止一種瓣形,由內向外,內外翻的云氣勾卷瓣,加云曲花瓣、桃形忍冬蓮花瓣,中間填充蓮花紋等。

(三)柏孜克里克石窟與敦煌莫高窟寶相花圖像比較

1.紋樣流變過程

通過對比兩地區不同洞窟的寶相花紋圖像,可以明顯地看出柏孜克里克石窟的寶相花紋圖像其造型相對于敦煌莫高窟的寶相花紋圖像顯得較為豐富和復雜,“貞觀時期,忍冬蓮瓣和云頭紋和云氣紋逐漸組合在一起,且構圖還是十字對稱結構,而且采用大蓮花的多瓣結構,其中最具有代表性的為第15、9、28窟,其鑄造出了具有不同造型的寶相花,體現了不同文化的交流與發展,同時也反映出凈土信仰的興盛。

寶相花紋圖像的形成并非一蹴而就,而是有著漫長的演變過程,如同卷草紋一樣。兩地區之間不同時期的寶相花紋圖像,有著不同的演變過程。“本土蓮花紋是寶相花紋樣形成的基礎”“佛教蓮花的影響是寶相花形成的關鍵”。關友惠也指出,寶相花在唐代以后的歷代均有出現,大體已成固定形式,不論花心、花瓣,只是以花心不同作為區別。并指出其本意就是蓮花,但是花形外延較圓,結構呈收合狀,花瓣層次比較復雜。寶相花紋既有對前代文化的繼承,又有與本土文化的融合,同時根據不同的風土人情和宗教需要進行創新性轉化。柏孜克里克石窟中的寶相花紋圖像大大突破了魏晉南北朝以來寫實的大蓮花圖案的程式,與現實中的蓮花有很大的差異性,雖母體紋較為固定,但仍然是典型化的理想之花。

2.紋樣裝飾部位

柏孜克里克石窟與敦煌莫高窟寶相花紋圖像主要集中在洞窟券頂處,基本上呈現二方連續構圖。敦煌莫高窟寶相花紋有時會以單獨紋樣繪制在藻井處,井心為一大蓮花,井邊外飾甚少,形象上較為單純。柏孜克里克石窟寶相花紋圖像在券頂處形成花蕊為較大的圓形,由中心向外以同心圓的形式擴展,在同心圓環中畫有簡單的線性裝飾,最外面一層是各類花瓣,一般為單層花瓣, 整體上看較為大氣,花蕊變化為蓮花型形狀,花瓣再一層交錯向外展開,形成多層立體感。給人以莊嚴、穩重、嚴謹感。

三、與義理之間的關系

柏孜克里克第9窟前室殘留不多,根據格倫威德爾的介紹和實地的觀察,現有的資料很難和現在的洞窟現狀核對準確。中心柱上左右前后各有四幅壁畫尊像,后室正壁有二幅壁畫尊像。格倫威德爾對洞窟券頂上的紋飾有詳細的記錄和描繪殘存。壁畫石窟某一紋飾,單獨或者多種紋飾組合在一起出現,往往與洞窟主題有密切關系。此窟中的寶相花紋圖像,應該是為了宣揚大乘思想信仰。

承哉熹在《柏孜克里克石窟誓愿畫研究》中對第15窟每幅畫的位置、主題、題材、名稱都一一進行了統計和辨識。所謂誓愿畫是表現釋迦悉尼在前生發成佛誓愿,供養過去諸佛,積善行,蒙受記,未來成佛的種種故事。一般都是一幅畫一個主題,由多幅畫面組成。每幅畫面構圖程式化,都以立佛為中心,左右下繪婆羅門、國王、商主和比丘等,立佛周圍上部繪菩薩、比丘、執金剛和寺院。主要內容由左或右下的人物,即前生釋迦牟尼的形象和道具來表現。這一洞窟繪有千手千眼觀音菩薩,頂繪制寶相花紋圖像。

柏孜克里克石窟第28窟中出現的寶相花紋圖像,花瓣錯落層疊。極大可能是想襯托出法會勝眾的場景,石窟壁畫由窟頂所繪的蓮花化成華蓋,與四壁垂幔紋銜接,整個窟室被裝飾成一個巨大而華貴的幔帳,以此表現佛國的莊嚴法界。

四、總結

寶相花紋樣屬中國植物裝飾紋樣,也是我國傳統紋樣中不可缺少的一部分,是柏孜克里克石窟壁畫裝飾紋樣中的點睛之處。其寶相花紋主要類型有三種:典型的團花樣式云氣瓣式、平瓣大蓮花式(多在說法圖中出現)、桃形忍冬蓮瓣。

寶相花紋樣起源于宗教藝術,并在東西傳播交流中成為寓意吉祥的傳統紋樣,也是當下作為傳承傳統文化的符號之一,不僅代表著人們審美情趣的變化,也體現了傳統文化對外來文化的同化能力。本土蓮花的影響是寶相花紋圖像形成的基礎,中原佛教文化的回傳改變了原本本土寶相花紋樣的格局,佛教蓮花的影響是寶相花圖像形成的關鍵,印度佛教的傳入使本土蓮花具有了佛教意義,而柏孜克里克石窟寶相花紋圖案正是這種多元文化的融合與發展的鮮明體現。

基金項目

本文為教育部人文社科研究規劃基金項目(新疆項目)“新疆回鶻佛教美術”(項目編號:16XJJA760001)階段性成果;

新疆維吾爾自治區美術學重點學科項目“柏孜克里克石窟壁畫寶相花紋研究”[項目編號:201901MSZDXKE(Y04)]的階段性成果。

作者簡介

李云,1971年生,女,新疆烏魯木齊人,博士,新疆藝術學院副教授,碩士研究生導師,研究方向為佛教藝術與美術理論。

何麗娟,1994年生,女,江西人,新疆藝術學院碩士研究生在讀,研究方向為新疆石窟藝術。

參考文獻

[1](宋)李誡,鄒其昌點校.營造法式(修訂版)[M].北京:人民出版社,2011.

[2]閆書龍.寶相花紋樣研究[J].商業文化,2011(9):329-330.

[3]格倫威德爾.新疆古佛寺1905—1907年考察成果[M].趙崇民,巫新華,譯.北京:中國人民大學出版社,2007.

[4]常沙娜.中國敦煌歷代裝飾圖案[M].北京:清華大學出版社,2004.

[5]關友惠.敦煌裝飾圖案[M].上海:華東師范大學出版社,2016.

[6]敦煌研究院文獻研究所.敦煌圖案[M].蘭州:甘肅人民美術出版社,1996.

[7]王玉東.柏孜克里克佛教洞窟分期試論[D].北京:北京大學,1994.

[8]高明.敦煌唐代壁畫中寶相花紋飾及其運用[C].大同:云岡國際學術研討會論文集(研究卷),2005.

[9]李靜.寶相花圖案集[M].天津:天津人民美術出版社,1996.

[10]梁惠娥,唐歡.寶相花紋樣的造型演變及其內涵[J].江南大學學報,2018(6):540-543.

[11]田自秉,吳淑生,田青.中國紋樣史[M].北京:高等教育出版社,2003.

[12]中國新疆壁畫藝術編輯委員會.新疆石窟·吐魯番柏孜克里克石窟[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1989.

[13]承哉熹.柏孜克里克石窟誓愿畫研究[D].北京:中國社會科學院研究生院,2010.

[14]海因里希·沃爾夫林.藝術風格學[M].潘耀昌,譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987.

[15]陳振旺,樊錦詩.唐代莫高窟寶相花嬗變探微[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2019(2):7-12,221.

[16]關友惠.敦煌石窟全集·圖案集[M].香港:商務印書館有限公司,2003.

[17]鄭炳林,沙武田.敦煌石窟藝術概論[M].蘭州:甘肅文化出版社,2005.

[18]翟恬.寶相花紋樣歷史流變及造型探析[D].西安:西安工程大學,2014.