西夏石窟壁畫中的《藥師經變》研究

李佳函

摘要:西夏石窟中的《藥師經變》,在藝術手法和內容上,早期多模仿唐宋以及西域回鶻藝術手法,中晚期形成獨特的民族風格。學術界對西夏《藥師經變》的相關研究較少,本文從《藥師經變》不同時期的歷史演變和西夏《藥師經變》的特點進行解讀,分析了西夏時期《藥師經變》和不同時期《藥師經變》的藝術特征對比。

關鍵詞:《藥師經變》;西夏;莫高窟

一、藥師佛的起源

關于藥師佛的起源資料非常少見,藥師佛像到底什么時候產生,現在沒有定論。因此,學界有關藥師佛的起源地點等,還存在著印度、中亞、西域和中國等不同的說法[1]。對此,也有人提出藥師佛信仰應該追溯到佛陀,佛教借醫弘教,藥師佛信仰得以創建。雖然藥師經在印度影響很小,但是其傳入中國后,與神仙求長壽、除醫患的主旨相結合,給當時戰亂頻發中的社會大眾提供了強大的心靈慰藉,從而在中土影響深遠,綿綿流長[2]。《藥師經變》的內容主要講《藥師經》,講佛為眾菩薩、護法、天人宣講東方凈琉璃國土教主藥師琉璃光佛,發十二大愿,令眾生所求皆得救眾生之病源,治無明之痼疾,除“九橫死”之厄難以及燃燈懸播,供養藥師佛等內容[3]。

二、《藥師經變》的發展演變

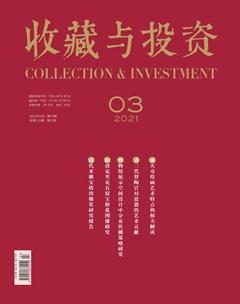

《藥師經變》出現在隋代,由于資料局限,很難看到《藥師經變》之前存在的痕跡。在張彥遠的《歷代名畫記》(卷三)敘述東都寺觀畫壁中,記載“昭成寺……香爐兩頭凈土變、藥師變,程遜畫”。但這都晚于敦煌莫高窟《藥師經變》[4]。莫高窟現存《藥師經變》97鋪。隋代《藥師經變》屬于初創階段,從內容和構圖來看都比較簡單。唐朝隨著社會經濟的全面繁榮和興盛,將隋代較簡單的《藥師經變》發展成了鴻篇巨制的大幅經變,東方琉璃世界被描繪得富麗繁華,《藥師經變》的構圖已不再是說法圖的形式,而是凈土莊嚴的圖像,規模宏偉、內容豐富,如莫高窟第148窟(圖一)。

莫高窟初唐第220窟北壁《藥師經變》畫中心繪七佛藥師像,敦煌《藥師經變》以藥師七佛為主尊就僅此一鋪[5]。羅華慶[6]在《敦煌壁畫中的〈東方藥師凈土變〉》中提到,初唐《藥師經變》相對而言,比較完整地表達了《藥師經》的主題思想,增加了菩薩、阿修羅等形象,雖然沒有藥師“十二大愿”與“九橫死”的內容。

繼初唐之后盛唐第148窟的《藥師經變》,在經變中出現了表現藥師“十二大愿”和“九橫死”的內容,使經變的內容進一步擴展,雖然在形式上富于變化,但在內容上都是依照此內容繪制的,沒有超出《藥師經》的范圍。

王艷云[7]所著的《西夏經變畫藝術研究》論文中提到,五代和宋代的《藥師經變》在規模上繼承唐代大幅經變的傳統,壁畫建筑宏偉、內容多彩、人物眾多,場景中的人物和事物都有特定的位置,布局安排比較固定,構圖上更加完整。但總的藝術技巧和意境都不如唐前期那樣精湛、豐厚,比較缺乏變化,個別場景雖然著力精雕細繪,但是已失去生動之趣。

三、西夏藥師佛和《藥師經變》的特點

(一)西夏藥師信仰

西夏藥師信仰主要有以下三個部分的描述:第一,西夏是以游牧民族為主體的少數民族政權,過著原始游牧部落生活。在遷入西北之前,宗教信仰是對天的崇拜,后來由自然崇拜發展成對鬼神的信仰。第二部分主要講了1949年以后,醫藥知識匱乏,在宮廷中都病無可醫,普通老百姓就可想而知了。雖然當時向宋代學習了醫藥技術,但醫藥水平還是不高,而且當時人們對于巫術和醫術區分得不明顯。第三部主要講受以上兩個部分的影響,西夏的統治者大興佛事,藥師佛及《藥師經變》這些宗教題材的壁畫繪制非常突出。西夏官方主辦的藥師道場與法會也極其隆重和盛大[7]。

(二)西夏藥師佛

王艷云[7]在《西夏藥師經變畫藝術研究》中說到藥師佛尊像畫在唐宋時期已經出現,但只是繪制,在西夏中晚期卻非常興盛。西夏早期的藥師尊像畫,仍極力仿效唐宋模式,面貌身材多為漢式。到了中期,藥師尊像畫與唐宋的中原形象有了明顯的不同,如莫高窟西夏310窟《藥師佛像》(圖二),藥師及眾菩薩、弟子的形體明顯增高增大,且大多面部呈長方圓形,軀干魁偉,細眉長眼,軀干魁梧。

陳育寧等[8]所寫的《西夏藝術史》一書對黑水城出土的卷軸唐卡中的西夏藥師佛作了詳細的介紹,主要講了3個部分。首先,對整個畫面的布局和人物作了說明。其次,主要對藥師佛的形象作了分析,說明了藥師佛與漢式風格為主的阿彌陀佛不同。最后,藥師佛卷軸畫主要以藏式風格呈現。藏傳風格的藥師佛變軸畫創作,豐富了敦煌及西夏藥師佛繪畫的藝術表現。其中莫高窟第310窟的藥師佛是西夏重繪的佛像,在主室西壁龕外南北各繪藥師立佛尊,以立像表示藥師行道。藥師佛著覆肩田相袈裟,赤腳立于蓮臺,面相為長圓形,右手持配環錫杖,左手托藥缽,細眉濃眼,顯得十分慈祥。

(三)西夏《藥師經變》

西夏《藥師經變》中王艷云對[9]洞窟的分布做了總結,主要是莫高窟西夏窟中繪有藥師佛或經變的有第88窟、第164窟、第235窟、第400窟、第408窟、第418窟,榆林窟西夏洞窟中有第29窟,東千佛洞西夏第2窟,肅北五個廟第3窟等。

霍永軍[10]《西夏壁畫藥師佛像的出現與造像特點》的論文對西夏《藥師經變》畫繼承了唐宋的風格,又具有黨項的民族風格,從壁畫的發展來看作了總結,主要經歷了三個階段:西夏早期。西夏早期的《藥師經變》,從背景來看建筑構造充實,格局比較復雜,且層次分明、對稱均衡。西夏中期以后的《藥師經變》畫受到了沙州回鶻壁畫的影響,從內容到表現手法都開始趨于簡約,畫面上沒有了原先經變圖中的樓臺瓊閣,形體明顯增高增大,且大多面部呈長方圓形,軀干魁偉,細眉長眼,并展現出強烈的民族個體特征。西夏晚期。隨著民族藝術的逐步成熟,西夏晚期的壁畫開始反映出以民族為主體的精神風貌和氣質[10]。

(四)敦煌莫高窟第400窟《藥師經變》特點

在莫高窟第400窟《藥師經變》(圖三)其建筑的場地在東方琉璃世界的一個宮殿院落內,也是根據現實生活中的宮殿院落描繪的。其有正殿、回廊、角樓,蓮池上搭建了平臺、欄桿,人物有序地坐在特定的位置,畫面井然有序,展現一種和諧莊嚴的秩序感。藥師王佛居正殿持杖托缽,頭頂有大智慧發出的七彩光芒,身光內圈彩色斑斕,外圈為重重熾光,周圍菩薩、聲聞弟子聽法。前方繪藥師燈輪,燈輪一側有人來獻羊。

該窟開鑿于隋代,人物形象有唐五代特色,面相豐腴,衣冠華麗,佛如帝王,菩薩天人如仕女宮娃。裝飾也承唐五代,如佛頭頂光芒呈七彩彎曲線,頂上裝飾華麗的傘蓋。當時,壁畫七彩艷麗,西夏重繪時,色彩有所變化,以石綠為主,顯得冷重、肅穆、莊嚴。由于宮廷建筑為層層院落,人物組群結合,用圍欄相隔,秩序井然地布滿臺上,加之邊飾華麗,雖色彩凝冷,但不失富麗堂皇,反映了西夏初期宣揚漢地佛教的特點。

(五)肅北五個廟第3窟西北《藥師經變》特點

肅北五個廟石窟的第3窟(圖四)開鑿于北周,西夏重修,表層壁畫屬于西夏。其洞窟形制為人字坡頂,主室窟頂人字坡南坡繪《藥師經變》一鋪[11]。

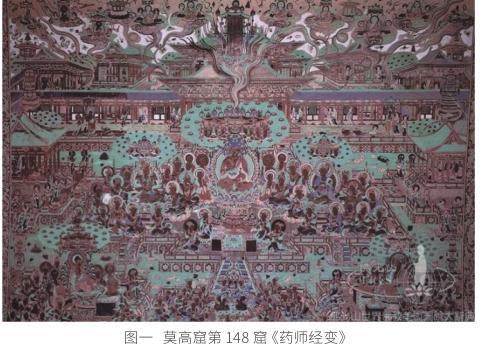

王艷云[7]在《西夏藥師經變藝術研究》中對肅北五個廟《藥師經變》的構圖、內容和風格作了詳盡的描述,并和唐代的《藥師經變》作了構圖和內容上的對比。在敦煌莫高窟壁畫中《藥師經變》描繪“放生”情節很少,肅北五個廟的第3窟其繪放生場景圖就是其中之一(圖五)。圖中有一位小吏戴展腳幞頭,穿圓領小袖長袍,腰束帶,雙手合十作供養狀,一侍從正從籠中取鳥放生,空中剛剛放飛的三只鳥騰空飛翔。王艷云指出在構圖上,肅北五個廟《藥師經變》繼承了唐代的畫面上下兩個部分,不同之處在于畫面上部的主體,由唐宋藥師佛和眾菩薩天王的飽滿式構圖布局,轉變為背景人物大量減少,主體只有藥師和很少的菩薩天眾,主題比較突出。在風格上,與細膩繁復的畫風相比,人物造型簡單準確,線條流暢,敷彩簡單,繪畫呈現豪放粗簡的風格。

(六)榆林窟第29窟西夏《藥師經變》特點

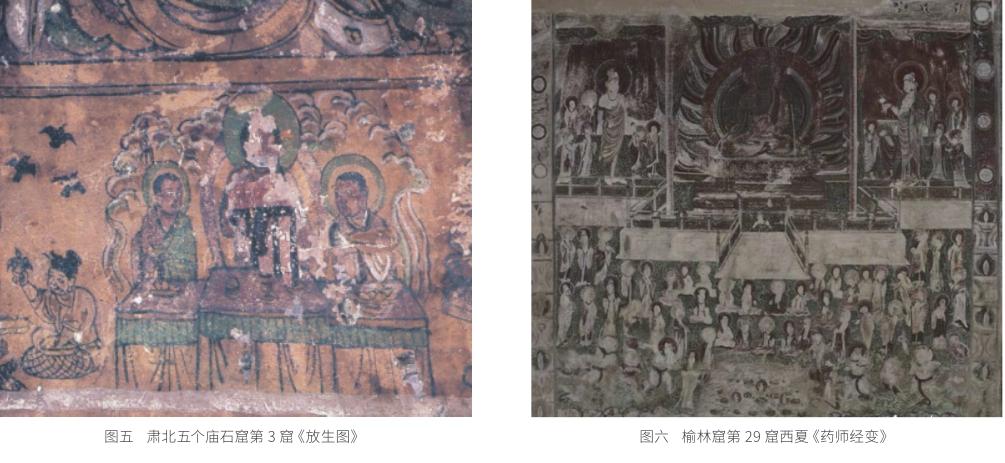

朱生云[12]在《榆林窟第29窟壁畫研究》的論文中對榆林窟第29窟西夏《藥師經變》(圖六)的內容作了詳盡的描述,上部繪藥師佛,左手托藥缽,跏趺坐于蓮座之上。藥師左側建筑內繪一菩薩面朝佛而立,周圍繪6身聽法眾,建筑上方掛有帷幔。右側建筑中繪大一菩薩,右手拈花,立于佛前,周圍繪6身聽法隨眾。

王艷云在《西夏藥師經變藝術研究》中指出了榆林窟第29窟和唐宋時期的《藥師經變》的區別,唐宋時期的《藥師經變》是尊卑有序、正襟危坐的樣子,但在榆林窟第29窟《藥師經變》中,無論天人弟子,還是聽法圣眾,則是自由自在地散落立于殿前綠色的庭院中,這在敦煌經變藝術中是十分少見的[7]。

五、總結

綜上所述,相關學者的前期研究填補了對于西夏《藥師經變》這一領域研究的部分空白,解決了部分問題,但西夏《藥師經變》的研究工作仍然有十分廣闊的前景,就比如肅北五個廟中放生情節藝術特點的分析等問題,以及社會宗教信仰和宗派傳播發展等問題都可供學者們深入研究。西夏《藥師經變》又是西夏經變畫中重要的組成部分,相較西夏其他經變畫的研究,《藥師經變》畫構圖簡單,在風格上具有人物造型簡單準確、線條流暢、敷彩簡單,繪畫豪放粗簡的風格。需要說明的是,發展到這個時期,敦煌莫高窟《藥師經變》形象多為漢傳風格,《藥師經變》發展到西夏時期,在黑水城出土的西夏卷軸畫中,出現了藏傳風格的藥師佛唐卡,且黑水城西夏阿彌陀的背景中還出現了藥師佛的形象,揭示了當時西夏人對藥師凈土特有的尊崇和獨特的表達。

參考文獻

[1]王忠林.藥師佛造像的歷史演變[J].理論觀察,2013(12):52-53.

[2]許立權.中國藥師佛信仰研究[D].西安:陜西師范大學,2014.

[3]羅華慶.敦煌壁畫中的《東方藥師凈土變》[J].敦煌研究,1989(2).

[4](唐)張彥遠.《歷代名畫記》卷三[M].北京:人民美術出版社,1963:70.

[5]吳信如.藥師經法的本質與精神—《藥師經法研究》[J].法音,1997(12):5-6.

[6]羅華慶.敦煌壁畫中的《東方藥師凈土變》[J].敦煌研究,1989(2):5-18.

[7]王艷云.西夏經變畫藝術研究[M].上海:上海古籍出版社,2019(2):36-37.

[8]陳育寧,湯曉芳.西夏藝術史[M].上海:上海三聯書店,2014(2):56-57.

[9]王艷云.西夏壁畫中的《藥師經變》與藥師佛形象[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2003(1):14-16.

[10]霍永軍.西夏壁畫藥師佛像的出現與造像特點[J].讀者欣賞(理論版),2011(1):75-77.

[11]王勝澤.美術史背景下敦煌西夏石窟繪畫研究[D].蘭州:蘭州大學,2019.

[12]朱生云.榆林窟第29窟壁畫研究[D].西安:陜西師范大學,2018.