大學生創業政策供需匹配模型構建與實證分析①

中國礦業大學經濟管理學院 李瑤 劉晶 張雨琪

1 引言

2021年我國高校畢業生的數量再創新高,達到909萬,社會就業壓力持續加大,國家為緩解就業壓力,于2012年黨的十八大報告中初次提出了“政府促進就業和鼓勵創業的方針”和“促進創業帶動就業”。在2015年全國兩會上,李克強總理提出要把“大眾創業,萬眾創新”打造成推動中國經濟繼續前行的“雙引擎”之一,特別是鼓勵科技人員和大學生創業。雖然我國大力營造大學生創業氛圍,頒布了一系列促進大學生創業的政策,但實際促進效果并不盡如人意。據《2020年中國大學生就業報告》顯示,2019屆本科畢業生自主創業比例為1.6%,高職畢業生自主創業比例為3.4%,每年創業大學生人數超過20萬人,與國外成熟的創業環境相比相差甚遠。其中很大一部分原因在于大學生創業政策的供需出現偏差,使得政策對大學生創業的促進作用大打折扣。因此,本文為解決政策供需偏差問題,構建了大學生創業政策供需匹配度測算模型,運用定量計算匹配度探究政策供需偏差,進而分析政策的實際落實效果,為相關部門調整與優化政策提供參考和指導。

目前大部分學者對大學生創業政策的研究主要從政策梳理、滿意度調查等供給、需求單方面進行考量。馬俊和錢俊[1](2019)梳理了我國頒布的大學生創業扶持政策,將其歸納為創業融資扶持類政策、創業商務支持類政策、創業服務類政策;寧德鵬和葛寶山[2](2017)收集了26個省份百所高校三萬余份問卷進行實證分析,從不同維度探究了大學生對我國創業政策的滿意程度。而在政策供需匹配研究方面,倪咸林[3](2016)闡述了客觀政策供給偏差的危害和解決辦法;徐德英和韓伯棠[4](2015)構建了政策供需匹配模型,并實證研究了北京市創新創業的政策匹配情況;王進富等[5](2018)構建了科技創新政策供需匹配架構并實證研究了中國科技創新政策的供需錯位問題。

由上述研究可見,國內外學者對大學生創業的研究很少基于大學生視角對政策供需之間的匹配情況進行定量研究。本文建立了大學生創業政策供需匹配度測算模型,并對江蘇省大學生創業政策的匹配情況進行了實證研究,可以在一定程度上填補和豐富我國大學生創業政策供需程度的研究,具有一定的實踐意義和理論價值。

2 現狀分析

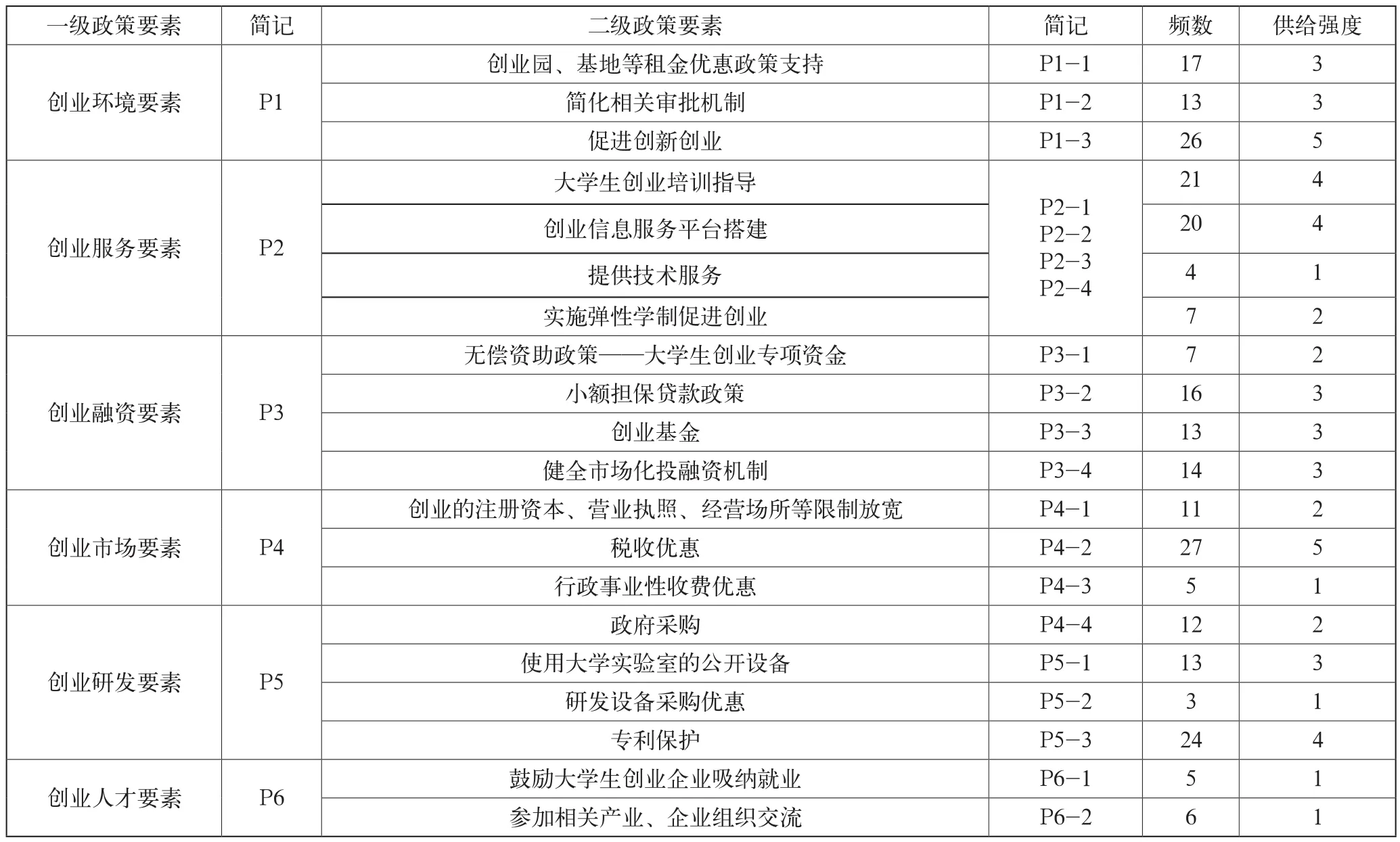

為鼓勵大學生積極參加創業活動、緩解就業壓力,國家及各地區均頒布了一系列大學生創業優惠政策,但鑒于各地區經濟、文化等方面發展程度不同,其頒布政策的優惠力度以及側重點都各有差異。為更精確地定量測算大學生創業政策供需匹配度,本文選擇從國家層面和江蘇省層面頒布的大學生創業政策為研究對象,以2012年黨的十八大報告提出“政府促進就業和鼓勵創業的方針”“促進創業帶動就業”的時間點為起點,通過中華人民共和國中央人民政府、國家創新創業政策信息服務網、國家稅務總局、江蘇省人民政府官方網站,梳理自2012年1月到2021年1月所有關于“大學生創業”的政策,共收集到大學生創業政策71項。緊接著參照徐德英等(2015)提出的政策要素體系,構建了圍繞創業環境、創業服務、創業融資、創業市場、創業研發、創業人才等六個維度的一級政策要素的大學生創業政策要素體系,包括創業園、基地等租金優惠政策支持,簡化相關審批機制和促進創新創業等20個方面的二級政策要素,如表1所示。

表1 大學生創業政策要素體系

政策供給強度是計算政策匹配度的關鍵,本文通過梳理71項大學生創業政策中涉及各政策要素的政策數量得出差異,并據此確定供給強度。根據整理可以得到各政策要素出現的頻數最小為3,最大為27,最終劃分了供給強度標準,其中出現頻數1~6的供給強度為1,頻數7~12的供給強度為2,頻數13~18的供給強度為3,頻數19~24的供給強度為4,頻數25~30的供給強度為5,最終涉及各政策要素的頻數和供給強度,如表1所示。

3 模型構建與實證分析

當前對政策供需的研究大多數局限在政策需求方面,如對政策滿意度分析;在政策供給方面,如梳理相關政策等,即使有對政策供需的研究,大部分也僅僅停留在定性分析上,很少有精確測算的定量分析。本文借鑒徐德英、韓伯棠(2015)的政策供需匹配模型,構建了大學生創業政策供需匹配度模型。

3.1 模型設定

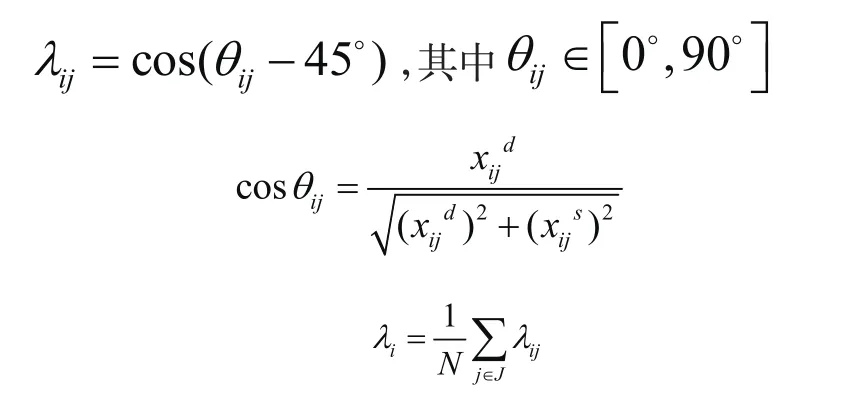

拓展相似性理論、區位理論,構建大學生創業政策供需匹配度測算模型,匹配度測算模型假設人都是理性的,供給與需求之間呈線性關系(即倍數關系),而不是加減關系。

大學生創業政策供需匹配度λij,即大學生創業政策供給主體和需求主體之間滿意程度,計算公式如下:

其中,xijd和xijs分別表示樣本j(屬于樣本集J)對第i項大學生創業政策的需求與供給。在以需求為橫軸、供給為縱軸的坐標系中,需求、供給表示大學生的創業政策供需坐標。Ni為第i項政策的有效樣本數。政策匹配度取值在之間。

3.2 實證分析

(1)數據來源。針對大學生創業政策要素體系設計問卷,一方面為保證數據代表性,本文選擇江蘇省省內的大學,如中國礦業大學、東南大學等高校的大學生作為調查主體,了解其對各政策要素的實際需求重視程度;另一方面,大學生作為創業主體,由于自身專業類型不同,對創業領域的選擇也隨之不同,從而對創業政策需求的側重點也各有差異,各政策要素的需求強度也隨之存在差異。為探究不同專業大學生對創業政策需求強度的差異情況以及政策供需匹配度差異情況,本文在設計、統計問卷時按照大學生專業劃分為三大類:理工類、經管類、文體類。采用“李克特五點量表”對調查主體的各政策要素實際需求進行量化,其中重視程度最小用1表示,最大用5表示。共回收問卷612份,剔除無效問卷后,最終以各類專業200份問卷,共600份進行統計分析。

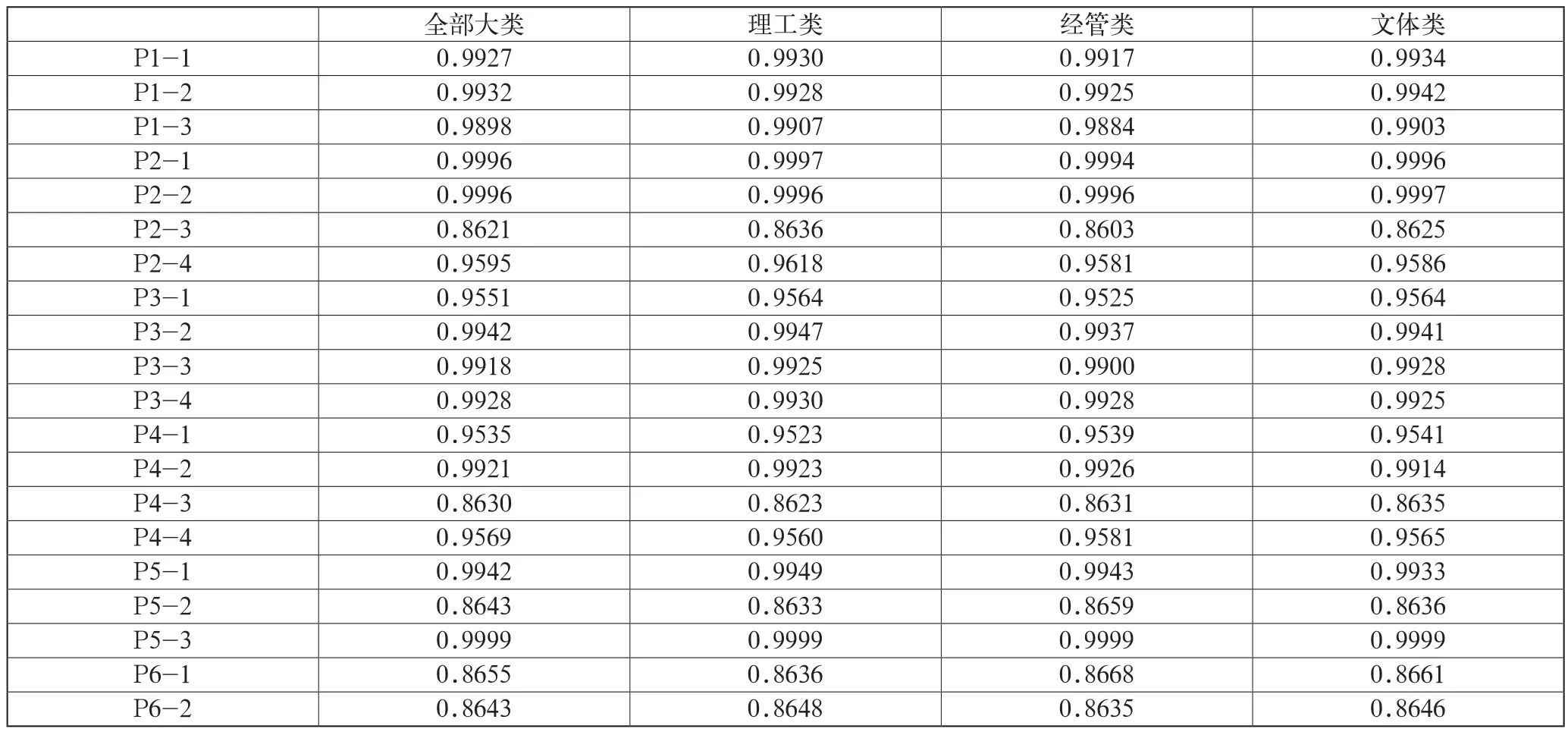

(2)實證結果。運用大學生創業政策供需匹配度測算模型定量分析各專業大學生對各創業政策要素的供需匹配度,其中結果數值均保留在小數點后四位,二級要素匹配度情況,如表2所示。

表2 二級大學生創業政策匹配度

由表2可以得出,第一,大學生對二級創業政策要素的匹配度均為0.86以上,絕大部分甚至均在0.95以上,供需匹配得非常好。大學生對P5-3(專利保護)的匹配度為0.9999,達到最高。對P6-1(鼓勵大學生創業企業吸納就業)、P6-2(參加相關產業、企業組織交流)、P5-2(研發設備采購優惠)、P4-3(行政事業性收費優惠)、P2-3(提供技術服務)的匹配度依次遞減,只處于0.86~0.87之間,并且供給強度均小于需求強度,大學生對這些要素政策的實際需求均未得到滿足。這主要歸因于相關部門對這些要素的重視程度不高,認為這些要素對于促進大學生創業的有效程度不高,未全面兼顧考慮到大學生在實際創業過程中遇到的問題和挑戰。

第二,理工類、經管類、文體類大學生對P5-3(專利保護)的匹配度均為0.9999,達到最高。理工類大學生對P4-3(行政事業性收費優惠)的匹配度最低,為0.8623,而經管類、文體類大學生對P2-3(提供技術服務)的匹配度最低,分別為0.8603、0.8625,并且供給強度均小于需求強度,大學生對這些要素政策的實際需求均未得到滿足。這主要歸因于理工類大學生創業領域可能涉及如國家資源使用權的問題,因此對行政事業性收費優惠需求程度較高,從而導致匹配度最低。而經管類、文體類大學生創業領域可能涉及如計算機、軟件開發等技術含量較高的事物的使用,但受自身專業的限制,技術能力不足,因此對政府提供相關技術服務支持的需求程度較高,從而導致匹配度較低。

第三,無論從整體樣本,還是從三大類專業大學生角度來看,大學生對P1-3(促進創新創業)、P2-1(大學生創業培訓指導)、P2-2(創業信息服務平臺搭建)、P4-2(稅收優惠)的實際需求均小于供給,在P5-3(專利保護)方面,理工類大學生的實際需求也小于供給,除以上情況外,其余所有大學生對政策的實際需求均未得到滿足。

第四,大學生對一級創業政策要素和二級創業政策要素的匹配度呈現高度一致的特點,對創業融資要素和創業市場要素的匹配度很高,且大部分政策要素的實際需求均大于供給,大學生享受到的政策支持力度均不能滿足自身的實際需求。

4 結語

大學生創業對緩解社會就業壓力,激發社會創業活力具有重要意義,大學生創業政策的支持與扶持是激勵大學生創業的重要途徑,因而對大學生創業政策的頒布與管理顯得尤為關鍵。根據調查問卷顯示,有51.47%的樣本主體考慮過進行創業但存在一定疑慮。對樣本主體在大學生創業過程中最大的障礙進行調研發現,樣本主體普遍認為最大障礙是資金短缺,其中有27.61%的樣本主體認為政策支持力度不夠,有45.92%的樣本主體認為目前的大學生創業扶持政策作用一般,有27.94%的樣本主體非常重視總體創業政策。

為激勵更多大學生投身到“大眾創業,萬眾創新”的浪潮中,提升相關部門對大學生創業政策的決策能力水平,減少政策供給偏差,本文提出以下建議。可以充分利用本文構建的大學生創業政策供需匹配度測算模型,從頂層視角及時進行調整和優化,保障政策體系的合理制定、高效實施。在制定、決議、頒布正式的政策文件之前,考慮受眾主體的實際需求和已頒布相關政策的效果反饋,進行充分的調研分析,對匹配度高的政策要素繼續保持,適當增加政策優惠的受惠主體,同時注意防止頒布政策反復過多,造成效率低下的后果。對匹配度低的政策要素,要分析其原因,如果是因為供給強度大于實際需求,可以適當減少此方面的支持力度,把重點向需求大的政策要素傾斜;如果是因為需求大于供給,大學生的實際需求得不到滿足,則需要考慮此要素的實際落實情況,對于落實不到位的要加強監督管理,對于落實到位的可以適當加大扶持力度,充分滿足大學生的實際需求,保障大學生的創業安全感。