人本視角下西安市產城融合發展水平評價研究

中央財經大學政府管理學院 高璐,劉家琦

一、研究背景

過去,我國城鎮化發展迅速,但是存在明顯的產與城的分離,未能將二者做到有機結合,產城融合的發展理念由此產生。新型城鎮化的建設要把人作為根本的基礎上實現產城人的高度融合,進一步推進以人為核心的新型城鎮化,實現城鎮的協調可持續發展。

二、研究現狀

(1)關于產城融合內涵的研究。國外學者并未明確提出產城融合一詞,主要借助相關理論證明工業化與城鎮化之間存在的關系。國內眾多學者將產城融合界定為人本導向、功能復合、空間整合、結構匹配和配套完善五方面,強調對生態環境的重視,從而達到以產促城,以城興產,產城融合(李文彬等,2012;[1])。從實質上看,產城融合是職和住的融合,產業結構應與當地的城市發展定位相吻合(林華,2011)。[2]城市的本質是人,人影響一座城市的興衰,通過圍繞人的多層需求配置要素,實現產業與城市的融合聯動(李文彬、張昀,2014)。從表現上看,產城融合反映的是一種理念,能夠實現城市整體平衡發展(李學杰,2012)。產城融合可以是一種科學發展狀態,能夠實現城與產的相融共生(蘇林等,2013)。產城融合也是一種城市發展目標,能夠實現以人為核心的新型城鎮化。從范圍上看,產城融合所涉及的空間范圍更為廣泛,擴展到可以從城市甚至區域層面進行討論(杜寶東,2014)。根據對產城融合內涵的文獻梳理,本文認為產城融合是一種城市發展過程中需要實現的目標,蘊含可持續發展的理念,其本質就是以人的需求為核心,來配置資源要素,強調以人為本的產業與城市雙向互動,從而推進新型城鎮化建設,實現城市整體的可持續發展。(2)關于產城融合發展水平評價的研究。關于產城融合發展水平評價的研究,從指標構建上看,多數學者通過測量工業化與城鎮化之間的互動程度來間接測度某一范圍的產城融合發展水平,還有部分學者基于產城融合發展水平的影響因素,強調生態環境因素,構建了更為綜合的指標體系。從方法選取上看,學者們通過采用客觀方法與主觀方法的結合,對國家級高新區或者產業集聚區的產城融合發展水平進行量化評價,并對結果進行排名分析。例如層次分析法和專家打分法、灰色關聯分析和問卷調查以及組合賦權和四格象限法等各類方法(林高榜,2007;高綱彪,2011),現有的方法也存在獲得的結果較為粗略、評價結果存在主觀因素等問題。當前,學者們對產城融合發展水平的評價更多的是對于國家高新區、城市新區以及產業集聚區進行測量,但是當前產城融合這一概念具有更廣泛與綜合的內涵,文獻中對于市域層面的產城融合發展水平研究較為缺乏。

三、研究過程

(一)指標選取

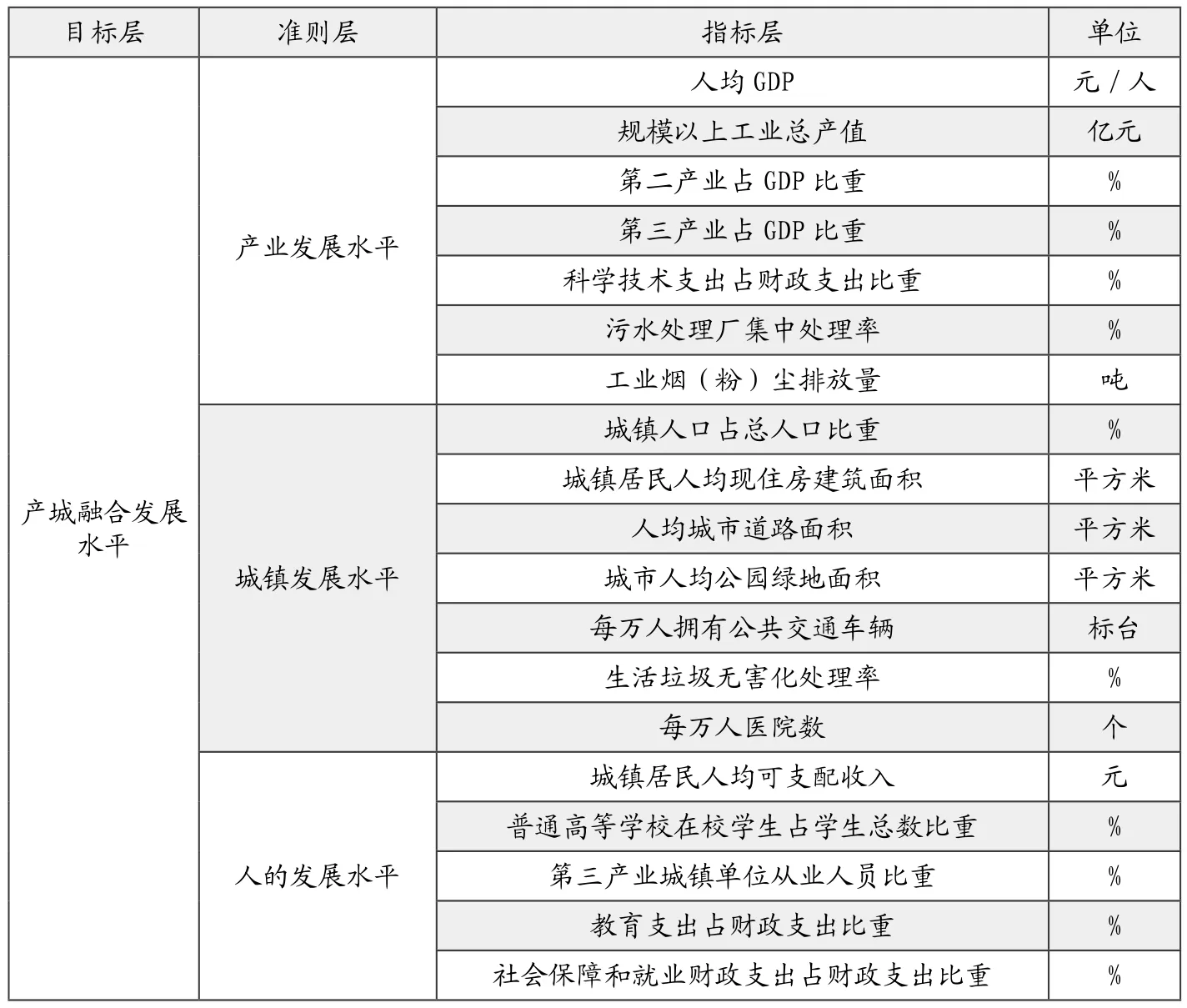

基于文獻梳理并根據構建評價指標體系的基本原則,西安市和成都市的產城融合發展水平評價體系劃分為三個層次,即目標層、準則層和指標層,構建了以人為核心的產城融合評價體系,具體指標內容見表1。

表1 產城融合發展水平評價指標體系

(二)數據來源

數據來源于《西安統計年鑒(2010—2019)》《成都統計年鑒(2010—2019)》和各個年份的《中國城市統計年鑒》。

(三)指標構建

(四)統計分析過程

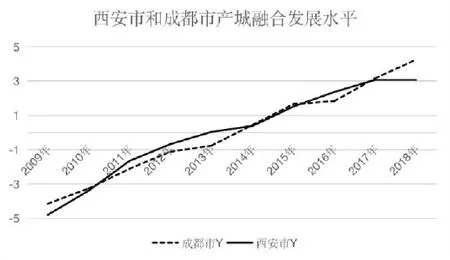

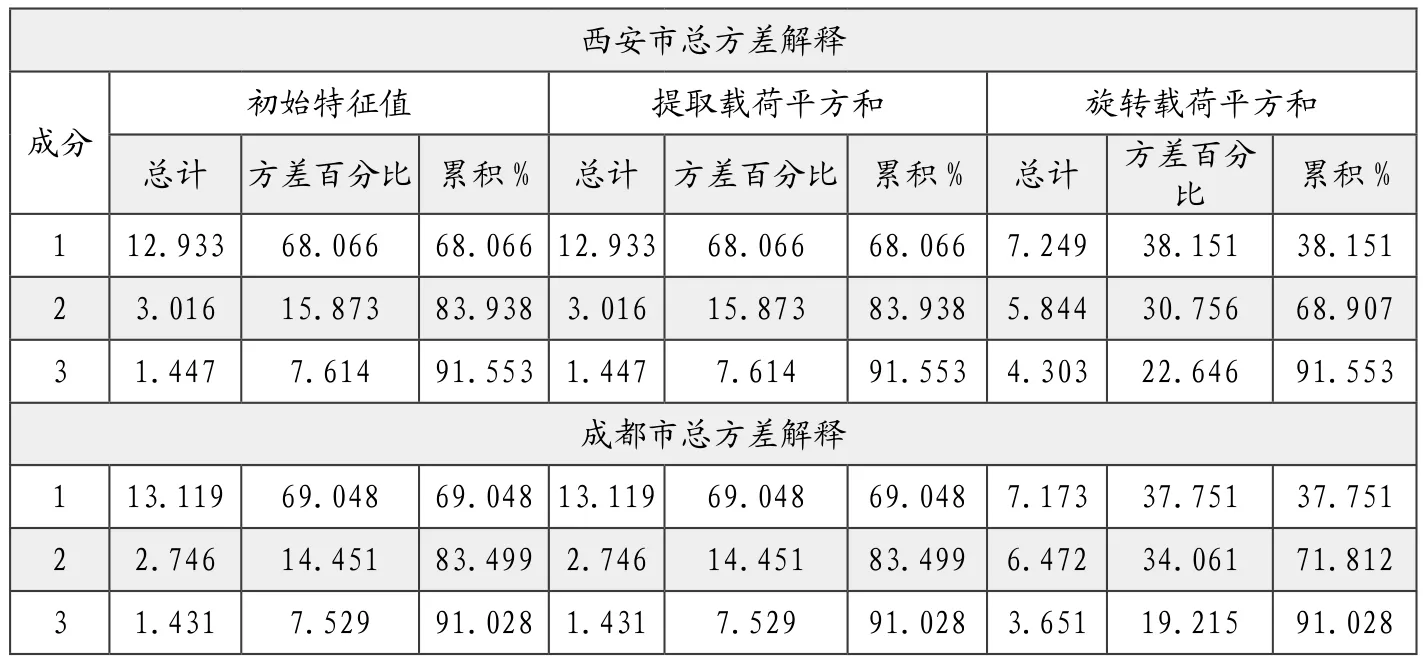

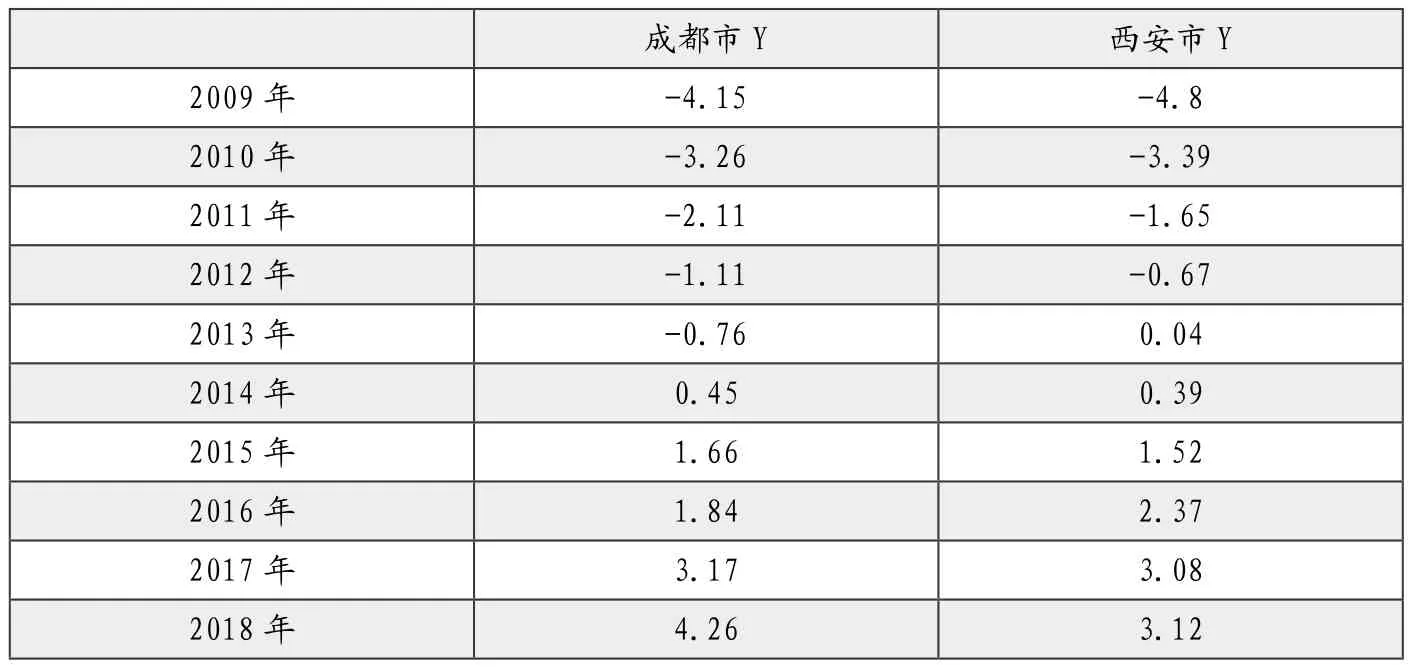

首先,對西安市產城融合發展水平指標體系中的數據做標準化處理,對標準化處理后的數據進行降維分析。其次,選取三個主成分對其方差特征值開根號如表2,再將開根號后的方差特征值與成分矩陣中每一指標對應的最大值相除。然后,選取每一指標中各指標對應的主成分數值和相應的指標相乘并將所有指標相加計算得出總分如表3,最后根據總分繪制折線圖如圖1。成都市統計分析與西安市統計分析步驟一致。

圖1 成都市和西安市10年的產城融合發展水平折線圖

表2 西安市和成都市總方差解釋

表3 成都市和西安市10年的產城融合發展得分

(五)最終結果

(六)數據對比分析

1.成都市處于優勢的情況分析

2011年以前成都市的產城融合發展水平優于西安市,原因在于成都市在產業發展具有明顯優勢。成都市在早期的產城融合發展階段借助產業的發展,集聚人力,以產業的發展來帶動城市的發展。2016年至2018年成都市的產城融合發展水平也處在優勢地位,原因在于成都市在政策支持、環境發展方面發揮了重要作用,進一步促進成都市產與城的融合。政策支持主要表現在成渝地區雙城經濟圈的建設,環境方面的重視表現在公園城市的建設。成都市在當前的發展階段是通過城市的完善發展來進一步促進當地的產業結構轉型升級。

2.西安市處于優勢的情況分析

2011年至2013年西安市的產城融合發展水平稍處于領先地位。原因在于西安市在社會事業發展方面存在優勢。西安市高等學校數量多,以便吸引優秀人才;國防科技資源位居全國第二,國防科技資源優勢明顯;社會保障支出占財政支出的比重逐年上升。城市融合發展中期階段,西安市積極借鑒其他城市產城融合發展的成功經驗,加大對人相關需求上的財政支出,做好相關基礎配套工作吸引人才,促進整體城市活力的提升。

3.二者勢均力敵的情況分析

2013年至2016年之間西安市和成都市的產城融合發展水平存在略微波動,但從總體上來看還是較為穩定。原因在于成都市和西安市都處于西部大開發的范圍內,二者均為副省級城市、國家積極建設的中心城市,二者在城市所處的地位上勢均力敵,所以二者之間存在互補優勢。西安市借鑒成都市公園城市的建設,滿足人們對休息生活和優質生活空間的需要;成都市借鑒西安市科技創新發展,積極吸引外資,促進產業結構升級轉型,改變成都市的消費層次和消費結構,進而提升城市整體發展層次。

四、發展對策

(一)融入國家發展戰略,尋求區域合作

西安市擁有重要的城市發展地位,應積極融入關中平原城市群和西部大開發發展戰略中,構建良好的合作共享機制,搭建共享創新平臺,與相鄰地區形成共享服務圈,發揮在區域間的帶動作用。政府在產城融合發展階段應該積極發揮引導作用,鼓勵多方參與和多種合作類型,與相鄰地區形成合力。

(二)加大科學技術投入,探索品質競爭

西安市應繼續加大科技投入,為科技創新企業提供更多便利舉措。科技創新的發展對于提升城市整體的競爭水平尤為重要,有利于聚集各類高素質人才。同時,西安市應該完善相關基礎配套設施,做好醫療、教育和就業等保障工作的基礎上,積極發展文化休閑和公園綠化等工作,提升城市品質行動,實施相關發展計劃,提升整體城市面貌。

(三)走可持續發展道路,實現雙贏局面

過去我國加速發展,產業與城市脫節問題突出。當前產業與城市的相融發展,應該更加重視生態環境的改善。西安市應堅持綠色科學的發展理念,實現經濟效益與生態效益的雙贏局面。積極借鑒成都公園城市建設的經驗,給人以舒適宜居的環境,緩解人才的流失,保持城市生命力。

(四)精準配置人的需求,堅持人本取向

西安市應始終堅持以人為本的原則,做好生產與生活的統籌,完善教育資源的配備,培育高素質人才,完善房屋住宅的配備,對不同需求層次的人根據實際的情況需要,配備相應的公寓、職工宿舍等,做好空間整合,以人的需求來塑造新的產業結構,提升西安市整體的產業結構水平,向高端產業發展。

五、未來展望

未來產城融合的發展會更加趨向注重以人為本,即從產城人的初級模式轉向人城產的高級模式。在城市建設階段,通過以人的需求來精準配置資源,實現高素質人才的聚集,進而以這樣的群體帶動整個產業和城市轉型與協調發展。在城市高質量發展階段,核心在于城市的聚合與輻射能力,帶動城市區域的核心競爭水平,推動其走向高質量發展,實現整個區域的可持續發展。