2種單煤混合粉磨對煤粉礦物分布影響規律研究

吳鎖貞,王慶松,程健林,高 通,楊云飛,張 洪

(1.江蘇方天電力技術有限公司,江蘇 南京 211100;2.中國礦業大學 化工學院,江蘇 徐州 221116)

0 引 言

電力工業是用煤大戶,我國絕大部分電廠將2種或更多煤炭摻配、混合粉磨再噴入鍋爐燃燒,以達到改變煤燃燒特性、結渣特性和降低成本的目的[1]。煤粉中礦物質直接影響煤粉燃燒、結渣和超細顆粒物形成特性,傳統上假定礦物質均勻分布在有機顯微組分中[2],導致鍋爐燃燒過程中分層結渣、選擇性沉降等現象難以解釋[3]。隨著計算機控制掃描電子顯微鏡(CCSEM)的發展,礦物質在煤粉中不均勻分布的觀點逐漸得到認同[4-6],煤粉顆粒被分為純有機質顆粒、礦物-有機質交聯體顆粒和獨立礦物顆粒3種類型。Cloke等[7]、張洪等[8-9]發現不同類型煤粉顆粒燃燒特性、煤焦結構和反應動力學不同,而Yan等[4]、劉小偉等[10]、Huang等[11]研究發現,煤粉顆粒類型直接影響粉煤灰和PM2.5的形成以及鍋爐結渣情況。

煤粉顆粒組成特性是研究煤粉燃燒和氣化特性的最重要基礎數據,但目前對單煤煤粉中礦物質分布規律研究較多,對混煤煤粉中礦物質分布規律及機理研究較少[12],且都是采取先分別粉磨再混合工藝實驗室研究配煤[13-14],與生產實際不符。本文選取熔點、變質程度差異較大的晉城無煙煤和準東煤摻配,模擬電廠生產工藝先混合、后粉磨制備煤粉,研究混合粉磨對混煤煤粉中礦物質分布影響規律,為深入研究混煤燃燒和氣化特性、成灰和結渣規律奠定基礎。

1 材料與試驗方法

1.1 原料

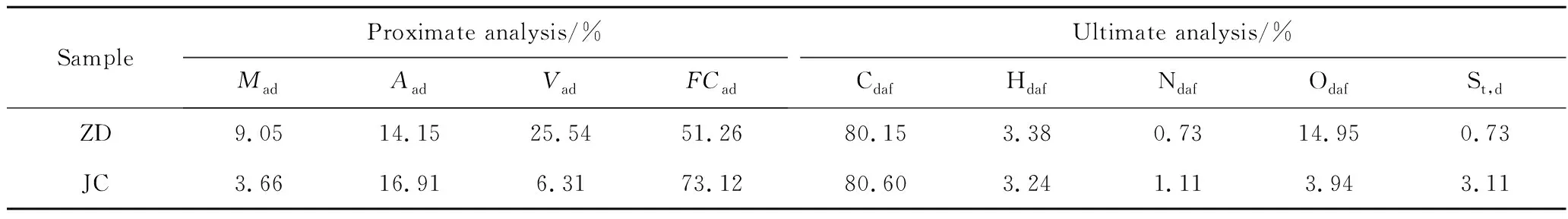

試驗選取新疆準東(ZD)和山西晉城(JC)原煤,其工業分析和元素分析結果見表1,熔融性分析結果見表2。

表1 準東和晉城原煤工業分析和元素分析

表2 準東和晉城原煤熔融溫度

由表1、2可知,準東煤變質程度低,揮發分較高,灰分低,是優質的動力煤,但煤灰灰熔融溫度較低,結渣傾向大[15];晉城煤變質程度較高、揮發分產率低,煤灰具有較高的熔點[16]。

1.2 混煤煤粉制備

本文模擬電廠實際生產,采取“先混后磨”工藝制備混煤煤粉。將準東和晉城原煤分別破碎到3 mm以下,再按照ZD、JC質量比70∶30、50∶50、30∶70配合、混合粉磨,通過調整粉磨時間控制各混煤煤粉樣品細度在150 mm方孔篩篩余(10±2)%,所得混煤煤粉樣品依次編號為H7030、H5050和H3070。

1.3 煤粉浮沉分離

按GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗方法》將苯、四氯化碳和三溴甲烷按照不同比例混合配制成密度1.3~2.0 g/cm3的有機重液,對各煤粉樣品進行全浮沉分離。

稱取30 g煤粉樣品放入重液管內,加入重液、攪拌分散,再放入離心機內,調整轉速到2 100 r/min,離心10 min后取出,過濾并回收濾液。將濾餅放入干燥箱中,在70~80 ℃下干燥3 h,取出冷卻,達到空氣干燥狀態時再進行稱重。

考慮部分密度級產率較小,將產率低、灰分相近的密度級合并,將準東原煤粉煤樣品分為<1.6、1.6~1.7和>1.7 g/cm3三個密度級,依次記為ZD1、ZD2、ZD3;將晉城原煤粉煤樣品分為<1.6、1.6~1.7、1.7~2.0 g/cm3和>2.0 g/cm3四個密度級,依次記為JC1、JC2、JC3、JC4;將混煤煤粉樣品分為<1.6、1.6~1.7、1.7~1.8、>1.8 g/cm3四個密度級。

按照國標GB/T 212—2008《煤的工業分析方法》對各子樣進行工業分析。

1.4 顯微觀察

將不同密度煤粉制成光片,用德國萊卡公司MPV-sp顯微鏡,以546 nm波長觀察煤的有機和無機顯微組分。

1.5 化學組成分析

采用X射線熒光光譜儀(XRF)分析煤粉樣品煤灰化學組成,所用儀器為德國Bruker公司生產的S8-TIGER型X射線熒光光譜分析儀,測定條件為Rh靶,加速電壓為40 kV,電流67 mA。

2 結果和分析

2.1 混煤煤粉的密度組成

煤粉顆粒可分為純有機顆粒、有機-無機交織體和獨立存在的礦物質3種顆粒。變質程度不同的純有機煤粉顆粒密度在1.3~1.7 g/cm3,黏土、石英、方解石類礦物顆粒密度在2.4~2.6 g/cm3,硫鐵礦密度在4.9~5.2 g/cm3[17],而有機-無機交織體的密度介于1.7~2.4 g/cm3。因此煤粉密度反映了礦物質在煤粉中存在狀態。準東、晉城原煤煤粉密度組成如圖1所示。

圖1 準東和晉城原煤煤粉密度組成Fig.1 Density compositions of ZD and JC pulverized coal

由圖1可知,準東原煤煤粉樣品中<1.5 g/cm3密度組分含量最高,達到了總產率的61.49%;隨密度提高,對應密度組分含量呈線性下降趨勢;>1.6 g/cm3各密度級別含量基本相同,均小于10%。與準東煤粉相比,晉城原煤粉煤各密度級別分布趨勢相同但較為均勻,<1.5 g/cm3組分含量最高,達到30.48%;隨密度提高,對應密度級別組分含量呈平緩下降趨勢,其中1.7~1.8 g/cm3密度級含量最低,為14.48%。這與張衡等[15]、張鵬啟等[16]研究結果一致。

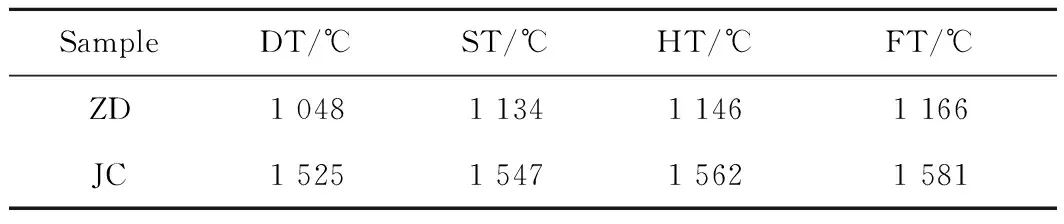

3種不同配比混煤煤粉密度組成與其加權計算值對比如圖2所示。

圖2 3種混煤的密度組成與加權計算值對比Fig.2 Density composition of three coal blend and their weight averaged value

由圖2可知,與2個原煤煤粉粒度組成分布特點完全不同,3種不同配比混煤煤粉樣品密度組成呈峰形分布,其中1.5~1.6 g/cm3密度級含量最高,為46%~47%。原煤加權計算密度組成也呈峰形分布,且發生相似偏移。1.4~1.5 g/cm3密度組分實測含量明顯低于其加權計算值,3個混煤樣品差異波動在8.28%~16.08%;1.5~1.6 g/cm3密度實測含量明顯大于原煤加權計算值,差異波動在21.96%~23.49%;而>1.6 g/cm3密度組分含量的實測值大都低于加權平均計算值,差異為7.33%~12.90%。

2.2 混煤不同密度煤粉的組成

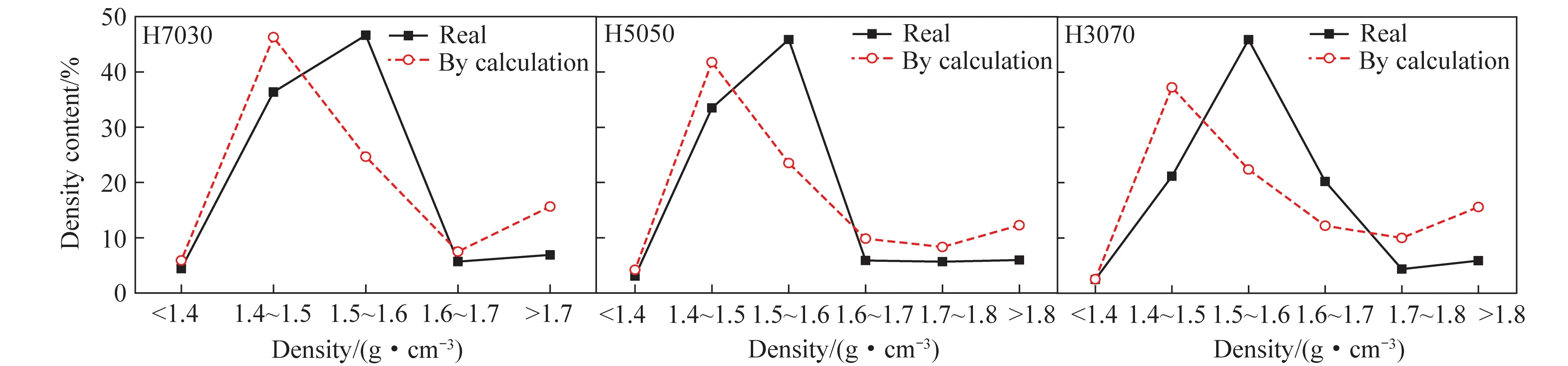

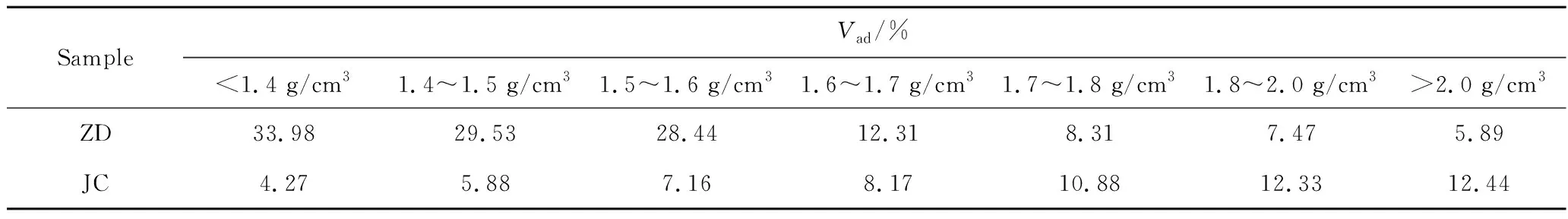

準東煤原煤揮發分為25.54%,而晉城煤原煤揮發分僅為6.31%,2種原煤煤粉不同密度級別子樣揮發分和灰分測定結果見表3。

表3 準東和晉城原煤煤粉不同密度級子樣的揮發分變化

由表3可知,隨著密度提高,準東煤粉揮發分下降。隨著密度提高,其中礦物含量提高,揮發分下降。隨密度提高,晉城原煤煤粉樣品揮發分升高是純有機質揮發分和礦物燒失量綜合反映。由于晉城煤粉中礦物質以石英、高嶺石、方解石等形式存在[16],其中高嶺石燒失量20%,而方解石燒失量為44%,所以>2.0 g/cm3密度子樣燒失量高達12.24%,遠高于晉城原煤低密度子樣揮發分4.27%。

3種混煤不同密度子樣揮發分實測值與根據原煤比例和密度子樣揮發分加權計算值對比如圖3所示。

圖3 3種混煤的揮發分實測值與單種煤理論加權計算值對比Fig.3 Volatile content of three blended coal and their calculated weight-averaged results

由圖3可知,3種混煤樣品不同密度子樣揮發分實測值與加權計算值明顯不同,但呈現相似的變化規律。以H5050混煤樣品為例,≤1.5 g/cm3密度組分實測揮發分都低于理論計算值,而1.5~1.8 g/cm3密度組分實測揮發分高于加權計算值。由于準東煤揮發分遠高于晉城煤,說明混煤≤1.5 g/cm3密度組分中晉城煤實際所比遠大于配比值,而1.6~1.7 g/cm3密度組分準東煤所比高于配比值。通過光學顯微鏡可以直觀觀察混煤不同密度級別子樣中2種原煤的比例關系[18],結果如圖4所示。

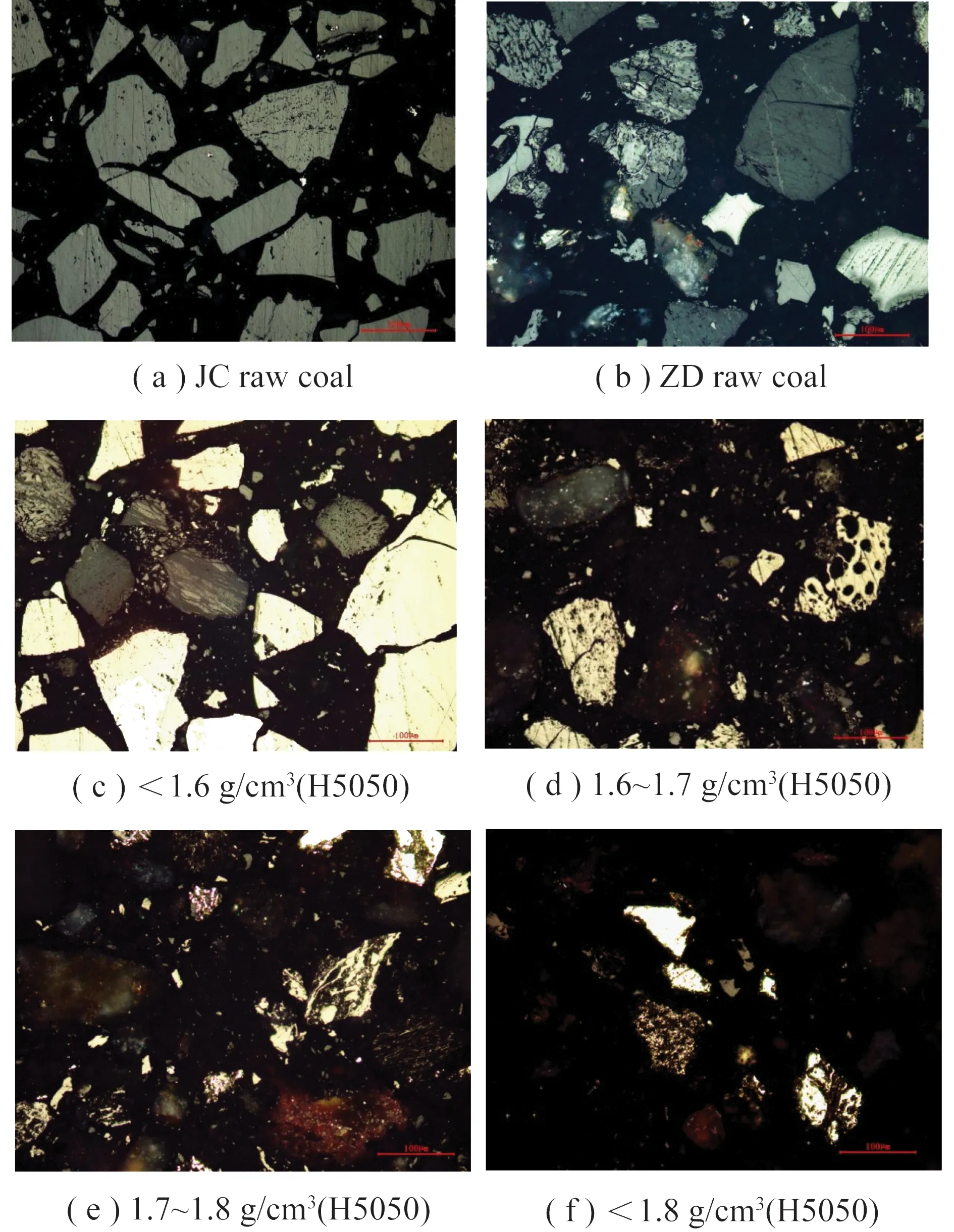

圖4 原煤及混煤煤粉(H5050)各密度級光學顯微鏡觀察Fig.4 Opticalmicroscopic observation of raw coal and mixed coal(H5050) at different density levels

由圖4可知,晉城原煤煤粉顆粒呈白色,因為無煙煤煤化程度高、反射率高;準東煤化程度低,反射率低,煤粉顆粒呈灰色。值得注意的是,無機礦物硫鐵礦顆粒反射率高,在顯微鏡下呈亮白色。混煤H5050按準東∶晉城=50∶50配比,但在<1.6 g/cm3密度子樣樣品中,白色晉城煤粉顆粒數量明顯多于灰色準東煤粉顆粒;在1.6~1.7 g/cm3和1.7~1.8 g/cm3兩個密度級別子樣中,準東粉煤顆粒占主導地位;在>1.8 g/cm3密度子樣可以看到灰色準東粉煤顆粒和白亮晉城煤粉顆粒都存在,其中明亮顆粒略占多數,還有大量獨立存在的礦物質顆粒。顯微鏡觀察結果與圖3揮發分測定結果完全吻合,說明混合粉磨改變了混煤煤粉密度組成。

張洪等[8,17]研究煤粉中礦物分布規律時發現,粉磨過程中煤中不同組分破碎程度不同,脆性大的組分易磨碎以小顆粒存在,而韌性大的組分不易磨細,以大顆粒存在。對于混煤,將2種不同變質程度煤研磨時,高變質程度晉城煤硬度大但較脆,低變質程度準東煤韌性大,晉城煤更易磨細,有機質和礦物質分離更徹底,而準東煤不易磨細,多存在于中密度組分中。這是工業粉磨條件下混煤中礦物質分布和原煤不同的根本原因。

2.3 混煤不同密度煤粉化學組成

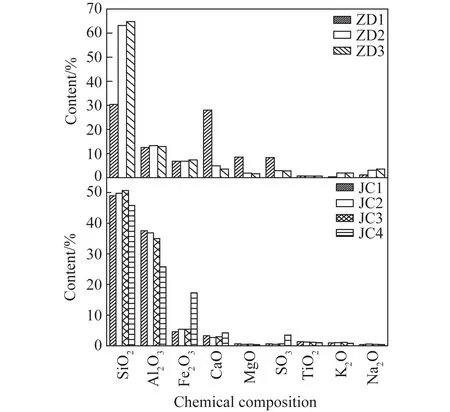

化學組成直接影響煤灰熔融性,準東和晉城原煤煤粉不同密度級別子樣煤灰化學組成如圖5所示。

圖5 準東、晉城原煤煤粉不同密度子樣煤灰化學成分Fig.5 Chemical composition of coal ash fromdifferent density samples of ZD,JC coal

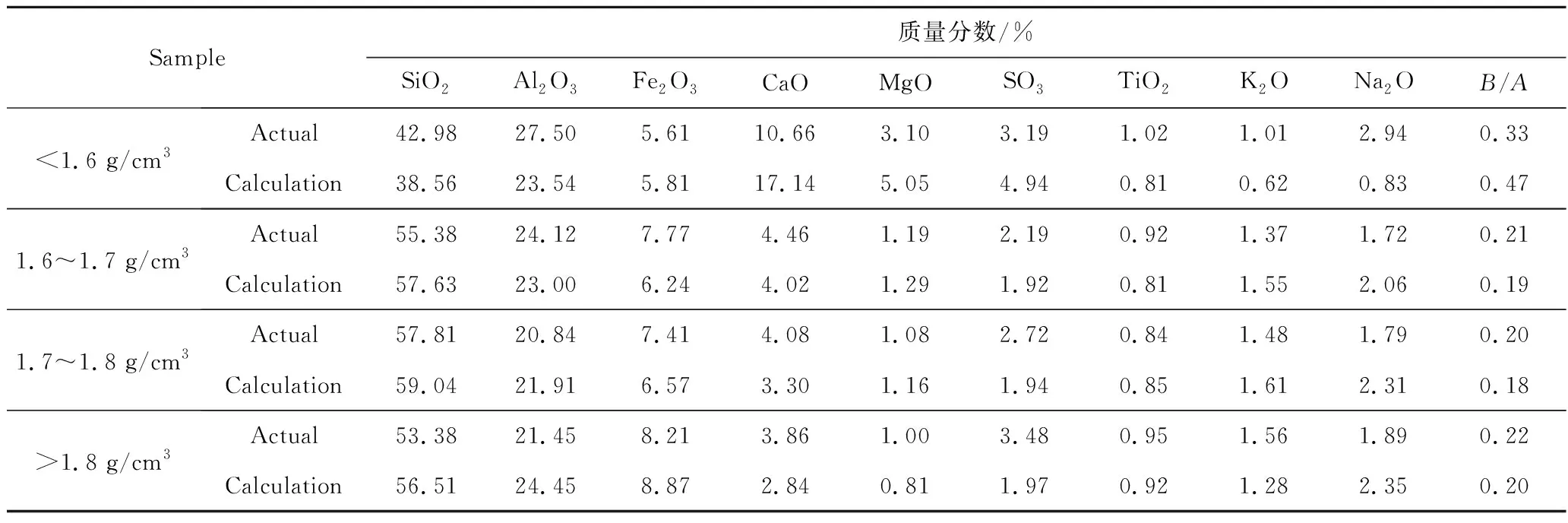

由圖5可知,準東、晉城煤粉樣品不同密度子樣化學成分和全煤相比發生了明顯分化,這與前人研究結果一致[15-16]。以混煤H5050為例,研究混合粉磨對不同密度子樣煤灰化學組成的影響,結果見表4。

表4 混煤H5050灰成分實際值與理論計算值對比

由表4可知,混煤煤粉不同密度子樣煤灰化學成分實測值和加權平均計算值發生了變化,其中<1.6 g/cm3組分變化最明顯,實測SiO2、Al2O3、Na2O 含量實測值明顯高于加權平均計算值,而CaO、SO3含量實測值明顯低于加權平均計算值;>1.6 g/cm3各子樣煤灰化學組成變化規律與<1.6 g/cm3組分相反。對比圖4單煤化學組成,對于<1.6 g/cm3子樣,晉城煤灰中SiO2、Al2O3含量明顯高于準東煤,而CaO、MgO、SO3含量明顯等于準東煤,說明混煤<1.6 g/cm3子樣中晉城煤實際比例高于原煤配比;>1.6 g/cm3子樣情況正好相反,這與2.1、2.2節研究結論一致。

堿酸比(B/A)與煤灰熔融性有較好相關性[19],表4結果表明,混合粉磨制備的煤粉樣品不同密度子樣煤灰熔融性更趨于相同。

3 結 論

1)通過3種混煤實測密度組成與加權計算的密度組成對比,發現混合粉磨對混煤煤粉的密度組成產生較大程度的偏析,<1.5 g/cm3和>1.7 g/cm3密度組分比重下降,而1.5~1.6 g/cm3密度組分大幅度上升。

2)3種混煤實測揮發分與加權平均值比較和顯微鏡發現,晉城無煙煤富集于混煤<1.5 g/cm3密度組分中,準東粉煤主要富集在中高密度組分中,尤其是1.6~1.7 g/cm3密度區間。

3)混煤不同密度子樣實測化學組成和加權平均比較發生較大差異,其中<1.6 g/cm3組分變化最明顯,SiO2、Al2O3、Na2O含量實測值明顯高于加權平均計算值,而CaO、SO3含量實測值明顯低于加權平均計算值;但總體上趨于平均。

4)機理分析表明,不同煤種易磨性不同是混煤組成和性質產生分化的根本原因。