法律學說在刑事裁判文書的適用探析

李靜

法律學說是指在特定的社會物質生存條件下,法學家或者思想家通過主觀嚴密的學術研究及探討,對有關的法律原則、法律概念、法律秩序、案件辦理及法律所涉及的各個領域,按照一定的邏輯結構歸納、分類形成的系統闡述和規律總結。人們可以在法學專著、法律百科全書、法律期刊上提煉出法律學說。①參見彭中禮:《論法律學說的司法適用》,載《中國社會科學》2020年第4期。法律學說作為一種非正式法律淵源,對立法和司法裁判活動具有重要的指引作用。與民事審判相比,因罪刑法定原則的限制,法律學說在刑事審判中適用較為謹慎,大多數刑事裁判文書對法律學說適用在顯性和隱性之間徘徊。

一、法律學說在刑事審判適用中的價值分析

現行刑法不可能織就一張嚴密的打擊犯罪的法網,這就為刑法法律學說作為非正式法源對刑事制定法進行補充提供了生存基礎。法律學說對于刑事審判具有獨特的理論價值和實踐意義。

(一)法律學說為刑事司法實踐提供權威性參考資源

法律學說是一種主觀經驗命題,其通過對抽象的司法實踐活動進行總結、歸納和判斷,再經過群體性的論證和批判,使經驗性做法具有現實的合理性,并成就了法律學說的權威性。相對于命令型的法律權威,普通審判活動的受體對法律學說更具有內心權威。法律學說的參考權威性也更加契合法官自由心證的邏輯論成,使審判活動更具人文性。

“法律文書不說理”一直使我國的裁判文書飽受詬病,究其原因,很大一部分是由于法律學說的理論支撐不夠導致的,有些裁判文書法律論證過程干癟,語言表達簡單抽象使得刑事司法活動的參與者對裁判文書的認同度不高,①參見劉樹德:《刑事裁判說理的實踐之維——以理論與實務互動為視角》,載《南海法學》2018年第6期。被告人執行刑事判決并非主動認識到自己行為的違法性,而是迫于國家公權力的強制干預。法律學說的繁茂為刑事審判實踐活動提供了更多的知識力量。法律學說的適用公開了法官自由心證的過程,幫助法官將難以名狀的主觀法律思維推理過程展示在裁判文書中,使得公眾了解了案件的推導過程,裁判文書的內容更加詳實、充分、有說服力。②參見凌斌:《法官如何說理:中國經驗與普遍原理》,載《中國法學》2015年第5期。

(二)法律學說適用有利于刑事審判根本價值的實現

刑事審判活動的根本價值追求是實現公平正義,具體體現為個案辦理的公正性和客觀性。然而法官在適用法律的審判活動過程中會不自覺地摻雜個人的主觀情感價值取向,尤其在一些疑難案件中,由于存在法律的空白或漏洞,因此法官具有充分的自由裁量,有些情況下甚至會產生“法官造法”的現象,這使得裁判文書缺乏一定客觀性,有悖于司法活動的價值追求。法律學說作為一種非正式的法律淵源適用于刑事案件,促進裁判文書的論成更具有客觀性,從而有利于實現刑事司法活動的根本價值追求。

法律學說的適用具有刑事疑難案件審判的實用功能。制定法無法窮盡所有的刑法關系范圍,時代在不斷的變化,刑法學的理論也在不斷發展,刑法規范的修改有時無法滿足刑事案件辦理的需要,導致出現一些刑事疑難案件,而法律學說的適用使得刑事案件走出無法可用的審判困境,解決了刑事案件處理的燃眉之急。①參見俞祺:《正確性抑或權威性:論規范效力的不同維度》,載《中外法學》2014年第4期。

(三)增強了刑事理論研究與司法實踐的良性互動

刑事理論研究與審判實踐活動的互動主要體現在學理解釋和立法解釋吸收理論的相關觀點,互動的范圍相對較為局限。法律學說適用于刑事審判活動,促進了刑事理論研究與司法實踐活動互動的多樣性和持久性,填補了刑事理論研究與刑事審判實踐難以逾越的知識鴻溝,②參見彭中禮:《論法律學說的司法適用》,載《中國社會科學》2020年第4期。使得刑事理論能夠更好地指導刑事審判實踐,刑事理論研究也可以更好地吸收實踐的經驗養分,促進學說進一步成熟。

二、法律學說在刑事案件中適用的實證分析

在刑事審判中,法律學說的適用主要有兩種表現方式,一種是顯性適用,一種是隱性適用。所謂顯性適用是指直接在刑事裁判文書中引用刑法學說、法律通說或學者個人的理論觀點等。所謂隱性適用則是指不直接引用理論觀點,但實際上是按照理論觀點確定的精神、內容和思維模式進行論證說理,進而得出判決。

(一)法律學說在刑事審判中的顯性適用

法律學說在刑事審判中的適用的范圍主要體現在刑事訴訟的結果即裁判文書上的適用,也包括在刑事訴訟過程中的適用。法律學說適用的程序涵蓋面較廣,涉及刑事一審、二審和再審程序。法律學說在刑事審判中的適用主體為審判機關,控辯雙方也可以就法律學說的適用問題進行辯論。

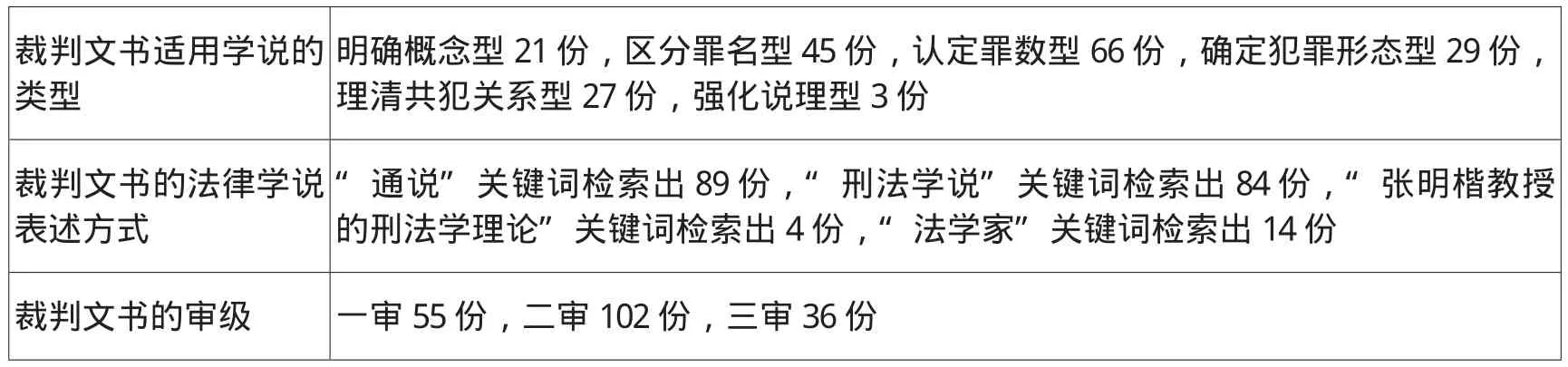

1.現狀初探。通過檢索中國裁判文書網,輸入通說、刑法學說、張明楷教授的刑法學理論等關鍵詞,除去重復共搜索出刑事裁判文書191篇,筆者通過對樣本文書進行分類,統計樣本文書的特征,計算各自的比率,總結法律學說在刑事裁判文書中適用的各種樣態(詳見表1)。

表1 191份裁判文書情況簡析

裁判文書的地域分布情況華北地區(23份)、華東地區(51份)、華南地區(94份)、西南地區(5份)、華中地區(3份)、西北地區(6份)、東北地區(9份)裁判文書涉及的罪名盜竊41份,搶劫36份,故意殺人15份,故意傷害25份,強奸18份,非法吸收公眾存款2份,合同詐騙2份,交通肇事2份,強制猥褻2份,濫用職權3份,玩忽職守1份,行賄2份,受賄3份,組織賣淫1份,騙取貸款票據承兌1份,誹謗2份,故意毀壞財物1份,走私、制造、運輸、販賣毒品2份,敲詐勒索3份,虛開增值稅發票2份,非法拘禁2份,非法倒賣農用地2份,妨害信用卡管理1份,組織領導黑社會性質組織1份,濫伐林木1份,組織領導傳銷1份

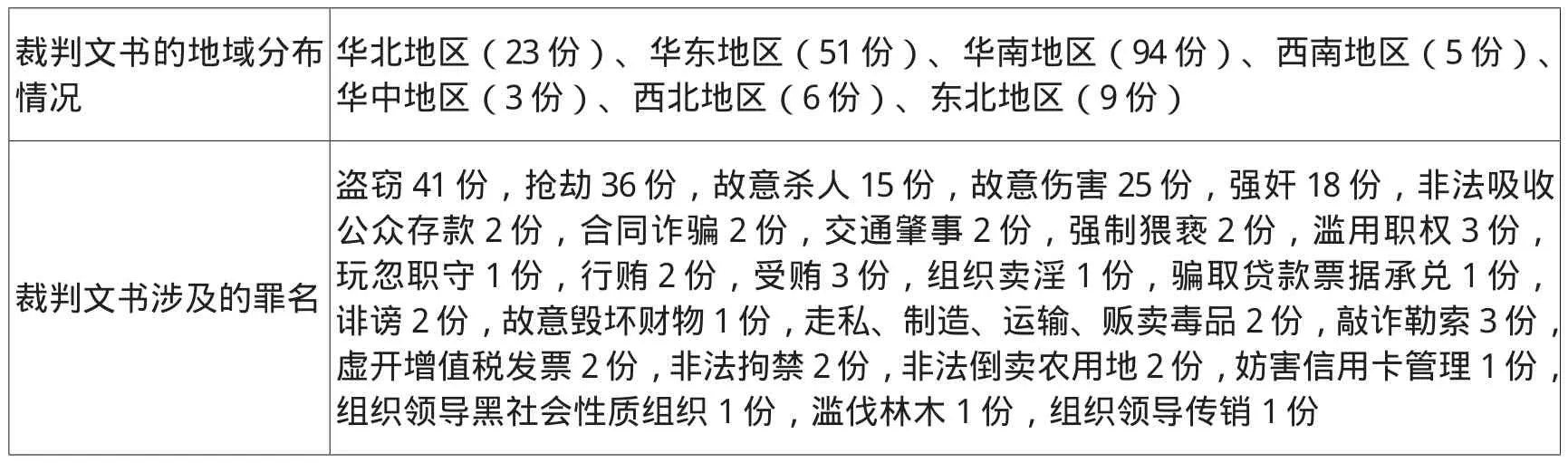

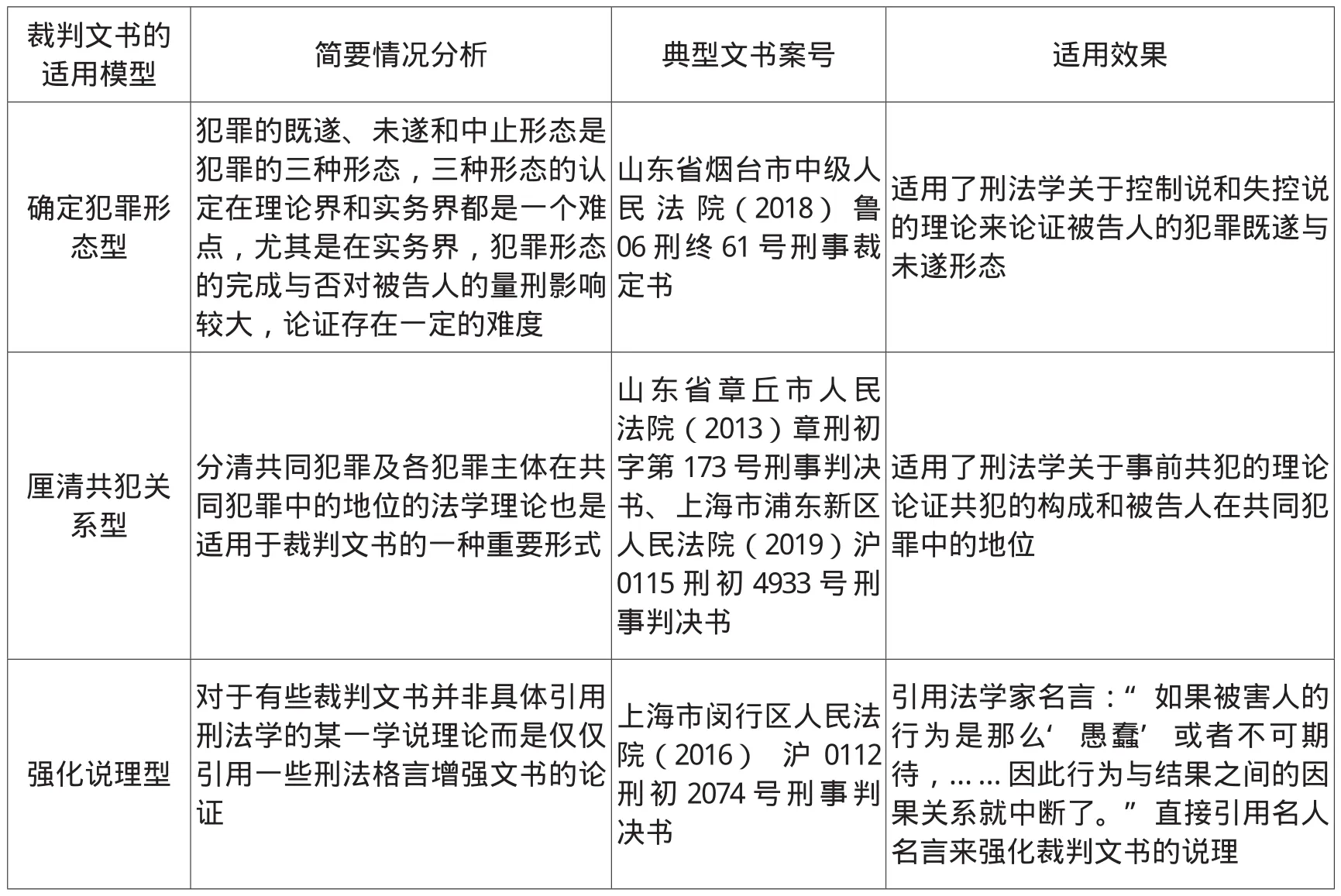

2.形態歸類。通過對顯性適用的裁判文書進行逐份分析,按照裁判文書的適用具體情況,根據刑法教義法學的相關理論,如表2所示,筆者對裁判文書法律學說的適用類型進行建模,具體可以歸納為明確概念型、區分罪名型、認定罪數型、確定犯罪形態型、厘清共犯關系型、強化說理型六種學說適用的理論模型。該六種法律學說適用的模型是基于對刑法個別法條的解釋而區分的類型,理論模型比法條文本更為復雜。這些理論模型的適用能為具體的刑事審判實踐提供更加充滿理性和實用的論證模式。六個模型是在共同的刑法學理論支撐下進行的,模型之間互不矛盾并具有一定的兼容性。

表2 法律學說顯性適用的裁判文書模型剖析

裁判文書的適用模型 簡要情況分析 典型文書案號 適用效果確定犯罪形態型犯罪的既遂、未遂和中止形態是犯罪的三種形態,三種形態的認定在理論界和實務界都是一個難點,尤其是在實務界,犯罪形態的完成與否對被告人的量刑影響較大,論證存在一定的難度山東省煙臺市中級人民 法 院(2018) 魯06刑終61號刑事裁定書適用了刑法學關于控制說和失控說的理論來論證被告人的犯罪既遂與未遂形態厘清共犯關系型分清共同犯罪及各犯罪主體在共同犯罪中的地位的法學理論也是適用于裁判文書的一種重要形式山東省章丘市人民法院(2013)章刑初字第173號刑事判決書、上海市浦東新區人民法院(2019)滬0115刑初4933號刑事判決書適用了刑法學關于事前共犯的理論論證共犯的構成和被告人在共同犯罪中的地位強化說理型對于有些裁判文書并非具體引用刑法學的某一學說理論而是僅僅引用一些刑法格言增強文書的論證上海市閔行區人民法院(2016) 滬 0112刑初2074號刑事判決書引用法學家名言:“如果被害人的行為是那么‘愚蠢’或者不可期待,……因此行為與結果之間的因果關系就中斷了。”直接引用名人名言來強化裁判文書的說理

由樣本文書可知,在顯性適用法律學說的裁判文書中,認定罪數型的模型適用最為常見,約有48%的裁判文書符合認定罪數型建模標準。罪數理論的討論主要集中在牽連犯、想象競合犯擇一重罪處罰理論。罪數的認定是刑法理論界的難點,關于罪數認定的國內外學說也相對較多,判決書所涉及的論述也各有差異,明確概念型占比約15%;區分罪名型占比約為13%;確定犯罪形態型11%;理清共犯關系型10%;強化說理型最為少見,只是單純地為了加強論證而是用法律學說的較少,約占比3%。

(二)法律學說的隱性適用分析

法律學說作為法官的認知淵源對法官具有潛移默化的作用,相對于顯性適用,從理論上看,法律學說在刑事審判中的隱性適用其實更為普遍。從辦理案件的思維導向過程來看,法官遇到現行刑法以及司法解釋無明確規定的疑難案件,大多會先結合自己已有的法律思維進行判斷,窮盡自我先驗仍舊無法處理或者有產生一定的主觀意向性認知但是無法補強內心確信的情況下,一般會訴諸相關的法律學說,相關法律學說符合法官自由心證或者主觀意向性認知的,法官會根據法律學說所確定的精神處理案件中的具體問題,反之則不適用。故而疑難案件的法律學說適用應當在思維論導過程中具有普遍性,而大多數的裁判文書僅給出判決結果,而隱去適用法律學說思維論導的過程。

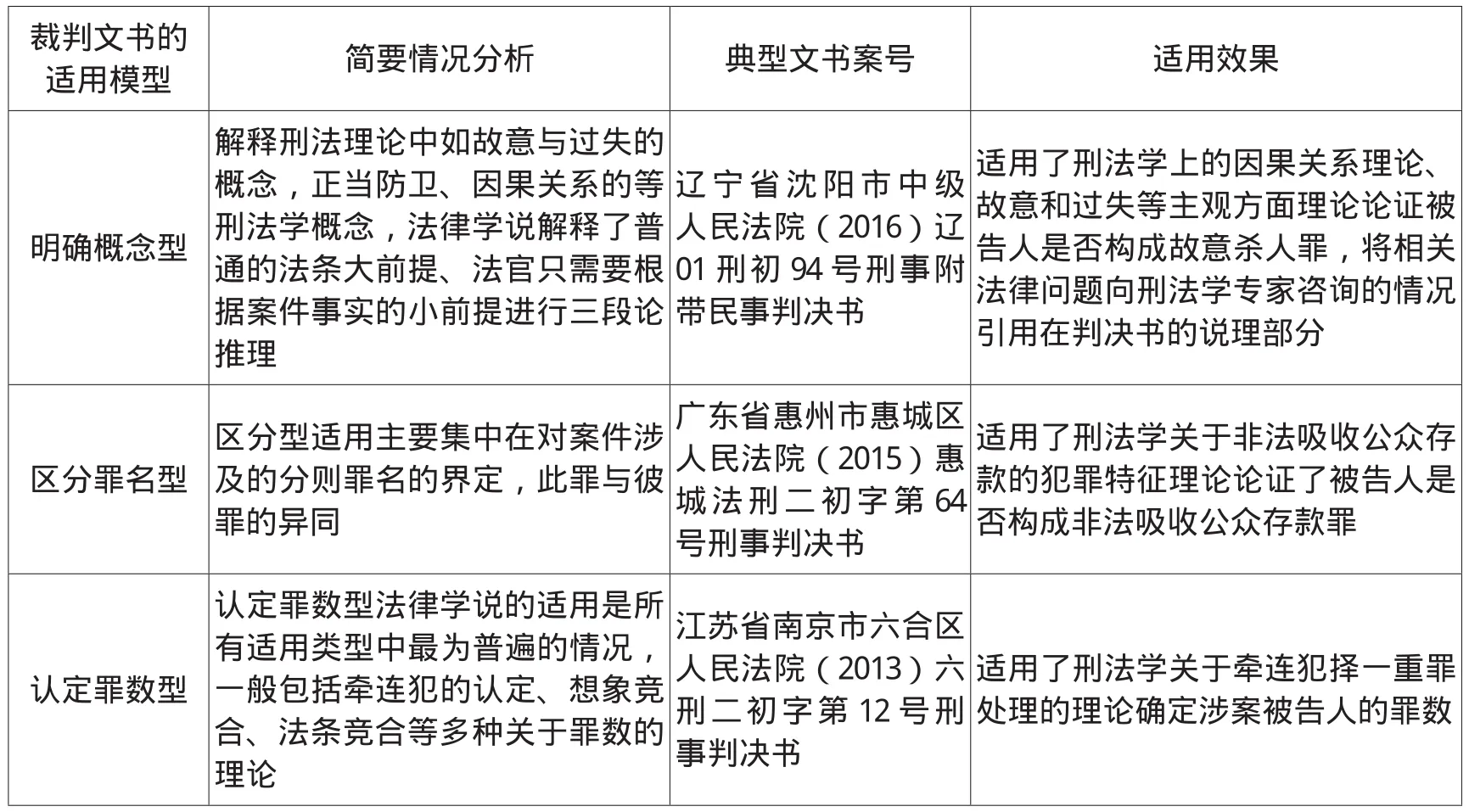

相對于顯性適用,隱性適用通常不具備明顯可查的外部方式,在實踐中法官認同法律學說,并以此作為自己裁判和論證的原則和精神,但是在形式上卻不明確適用法律學說,整體體現為參照適用但不露痕跡,這為研究法律學說在審判中的適用帶來了許多困難。通過隨機對中國裁判文書網100份疑難刑事案件的裁判文書進行調研發現,刑事審判中法律學說隱性適用普遍存在,根據隱性適用在文書表達上的樣態性特點,可以將隱性適用分為“用其實而隱其名”“蜻蜓點水、點到為止”“拋出未論證”三種類型(詳見表3)。

表3 法律學說隱性適用的裁判文書類型剖析

對于三種類型的隱性適用類型,從適用量態上來看,“用其實而隱其名”的隱性適用裁判文書最為普遍,占比約43%;“蜻蜓點水、點到為止”的適用類型占比約為29%;“拋出未論證型”占比最少,約為28%。

三、法律學說適用于刑事案件存在的問題

罪刑法定原則是我國刑法確定的基本原則,其包括形式層面和實質層面兩個方面的內容。但是法律學說的適用增加了刑事案件的不確定性等問題。這種理論悖論使得法律學說在刑事案件的適用存在邏輯上的爭議和問題。

(一)罪刑法定原則與法律學說不確定性的爭議

在裁判文書的說理部分和具體的判項中明確援引某一具體的法律學說,如果顯性適用法律學說,在形式上不利于罪刑法定原則的適用,所以在一些刑事裁判文書中法官選擇規避法律學說適用導致裁判文書出現有關罪刑法定原則的爭論,而采取技術性的手段隱性適用法律學說。事實上在刑事司法活動中適用法律學說,無論是顯性適用抑或隱性適用,從形式上都有悖于罪刑法定原則的明確性要求。

法律學說的適用導致裁判結果具有實質的不確定性。在刑事司法活動,檢察機關、審判機關以及辯護人都有可能在自己的起訴書、裁判文書和辯護詞中適用法律學說。法律學說畢竟不是法律或者司法解釋,法律學說的適用沒有立法機關及司法機關的事先確認,對于民眾來說,其沒有按照法律學說的內容安排自己的日常活動而不受法律制裁的義務。審判機關根據甲學說解釋法律規定確定有罪,根據乙學說認定無罪或罪輕,容易引發民眾對司法活動出現“甲說、乙說,隨便說,甲判、乙判,隨便判”的誤解。為了避免這種誤解,在一般的司法文書中,尤其是審判機關的裁判文書上,一般適用的是法律通說,在一定程度上可以避免裁判的不確定性。但是作為法源補充,法律學說的生命力在于說理,適用于刑事司法活動主要是為了解決一些疑難案件。一些法學期刊的論文針對某一具體刑法學問題的闡述,如果是合理也應當可以在裁判文書中參考適用,所以是否一定要適用通說或者通行觀點也存在爭議。

從客觀上,隱性適用法律學說更易引發裁判文書的不確定,導致裁判文書的隨意性表現,不利于民眾從法律文書中得到規范化的指引,這種“悄無聲息”“暗度陳倉”式的適用方式使得民眾不知道裁判文書結果的權威來自何處,雖然表面上規避了罪行法定原則的形式要求,但不利于罪刑法定原則實質側面的實現。

通過對顯性適用的191份刑事裁判文書進行調研發現,法律學說在適用的內容和形式上具有不確定性。針對同一個刑法學理論,如牽連犯的刑法學理論,不同的裁判文書的表述內容都不盡相同。在裁判文書適用法學理論的形式上,有的是在裁判文書的主文里適用法律學說的形式上,有的是在文書的尾部作為注釋適用,在表達和適用方式上五花八門,整體上比較隨意,從而影響了裁判文書的嚴肅性和統一性。

(二)“法感”差異影響了法律學說適用的效果

正如意大利刑法學家貝卡里亞在《論犯罪與刑罰》一書中所說:“法律的精神可能會取決于一個法官的邏輯推理是否良好,對法律的領會如何。”一個具有較強邏輯推理能力,較高“法感”的法官對法律的領會可能會更加的透徹,在裁判文書中對法律學說的適用也會更加得心應手。①參見孫光寧:《最高人民法院如何適用“法理”——基于相關裁判文書的分析》,載《湖北社會科學》2018年第8期。

通過對顯性適用的191份刑事裁判文書進行調研發現,適用法律學說的裁判文書出自北京、上海、廣州等一線城市以及相對較為發達地區的較多,西部欠發達地區相對較少。再從運用法律學說的審判機關層級上,也存在地區差異,雖然地區發展程度及審判級別不能全面體現法官“法感”的差異,但是相對來說發達地區比欠發達地區的法學教育水平高,出現疑難案件的比率相對較大,所以在法律學說的適用方面呈現出一定的地區差和級別差。

對于具有良好法律學說理論基礎的法官來說,其一般具有較強的“法感”,適用法律學說大多具有自發意識的這種“法感”主要來源于三個方面:一是對現行的國家法律有過系統化專業性的學習,具有比較豐富的法律理論學科教育背景;二是具有豐富的實踐辦案經驗,長期的案件辦理,積累了豐富的實際化辦案“體驗”;三是對于同一個時代和社會形態下人們所具有的趨同化的正義感具有很好的理解,這一點是基于法官辦案經驗卻又高于實際辦案經驗,主要是法官從個人良知方面對社會輿論走向的規律性認識,對于案件的實際社會效果具有較為符合社會大眾的主流價值認同。

法官運用“法感”論證案件的過程,有時候類似于“三段論”的倒置理論。法官遇到一些案件需要認定,可能事先心中有一個預判認定,然后為這個預判認定尋求一些合理性的理由,這就是“三段論”的倒置理論,是一種思維方式。當法官發現結論找不到相關理由的時候,又否定自己預先的判定。首先法官根據“法感”來預判案件處理結果,然后再尋找支撐結果的理由,實際上是一種三段論倒置模式。②參見張明楷:《刑法的私塾》,北京大學出版社2014年版,第54頁。

(三)片面化的學者觀點適用偏離了學說適用的路徑

學者的觀點是法律學說的內容之一,學者的觀點包括其系統化的論述,也包括其對某些具體案件的意見。裁判文書可以全面地適用學者觀點,但是片面化的適用會使其偏離法律學說適用路徑。③參見王立梅:《裁判文書直接引用學者觀點的反思》,載《法學論壇》2020年第4期。

片面化地適用某一學者法律學說可能影響裁判文書周延性的推理路徑。上文提到了三段論倒置的情況,在適用法律學說的情況下,法官先對案件有了一個初判,然后再找相關論據以支持自己初判。例如,法官對案件結果的初判為A,然后法官不斷地尋找結論得出有效的論據B、C、D,但事實上還存在不能推導出A的論據E,顯然法官適用B、C、D來推導出A,推理的結果是不周延的,對于對方當事人會提出E到非A的論證,單方面適用對方當事人的推理無法周延,邏輯推理過程有失偏頗。

有些裁判文書引用了一些刑法名言或者名人名言,這些引用的名言,打破了裁判文書機械化和程式化的外觀,增強了法律文書的說理,給裁判文書帶來一絲“活潑感”和“創新感”。但是并不是所有裁判文書的受眾都認可某一專家的名言,過多的適用可能影響法律文書,尤其是刑事司法文書的嚴肅性,導致文書掉入“言多必失”之困。

在裁判文書中適用法律學說,其中有一個需要探討的問題即專家論證適用問題。在一些疑難的刑事案件中,辯護人為了增加辯護意見的權威性,邀請刑事專家學者對個案進行專家論證,專家論證是專家針對個案提出的理論觀點,屬于廣義上的法律學說,同時對個案提出的專家論證意見也是司法活動的一種參考,對法官來說有一定的指引參考作用。和一般狹義上的法律學說不同,狹義的法律學說更多是對案件辦理規律和經驗的總結,帶有一定的指導性,而專家論證意見不具有指導性也未經過學術過程的研討和批判。片面的適用專家論證的意見會使得裁判文書缺乏支撐力。

四、刑事審判中法律學說的規范化適用的原則

規范化的法律學說適用路徑是刑事審判中法律學說適用的必然路徑。在法律學說規范化適用過程中必須遵循弱調節補充原則、成熟性原則和有利于被告人原則。

(一)弱調節性補充原則

法律學說是學術觀點的集成,其產生的過程沒有經過權威機關的認定,與罪刑法定原則具有形式上的違和性。法律學說在民事審判領域,具有一定的調節補充性功能,但是在刑事審判中,法律學說的適用只能堅持弱調節補充原則,即在一般情況下,不提倡適用法律學說,只有在堅持形式正義的前提下不能實現實質正義的情況下才能適用法律學說。簡言之,法律學說在刑事審判中功能定位只能確定為弱調節補充功能,一般情況下應當慎用法律學說進行論述。①參見劉艷紅:《公私法一體化視野下公序良俗原則的刑法適用》,載《中外法學》2020年第4期。

在弱調節補充原則的要求下,刑事法官在案件辦理的合法性與合理性之間尋求“平衡點”。在司法實踐中,根據弱調節補充原則適用法律學說的案件相對較少,一般對復雜的、爭議較大,以及控辨方提出法律學說適用問題的案件才需要適用法律學說。法律學說在適用方式上應當堅持由隱性適用向顯性適用過渡,以明示的方式向社會公開刑事審判活動中具體案件處理的思維推理過程,主動接受法律共同體的監督。法官在裁判文書中引用法律學說不必瞻前顧后,諱莫如深,必須進行清楚的闡明和詳實的論述,才能提高裁判文書的論證完整性和受體認同度,實現罪刑法定原則的實質要求。在促進法律學說規范化使用的路徑中,必須增強法律學說的主體基礎、適用基礎和流程基礎,促進法學學術與實踐的交流,才能總體提升我國審判機關司法文書撰寫的理論深度和實踐高度。

(二)成熟性原則

在刑事審判中,適用于裁判文書的法律學說應當具有成熟性。成熟性的法律學說主要具有以下三個方面的特點:合理正義性、可接受性和明確性。運用這三個標準才符合我國刑法要求罪刑法定原則。成熟的法律學說必須符合現行社會生活中民眾自發形成的相對較為統一的善惡是非觀念,必須符合經濟社會運行的一般規律,必須符合基本的程序原則。在合理正義的基礎上,成熟的法律學說還必須具有可接受性。尤其值得一提的是作為一項域外理論被我國引入刑事審判,如客觀歸責論在我國的司法運用。由于域外理論有內嵌的域外法秩序,尚需國內理論界與實務界摸索,才能逐級內化到我國的法律秩序中,要解決其本土化困難,需從與我國刑法整體定位相匹配,是否適應刑事訴訟的現實發展等考量,避免這一理論的扁平理解和僵化適用。①參見喻中:《法家學說與社會科學的中國化建構——立足于法學與人文社會科學的交叉研究》,載《法學家》2017年第5期。

適用于刑事審判活動的法律學說還應當具有明確性特點。明確性主要包含兩個方面的明確:一是法律學說的出處明確,也即援引的明確,主要是指法律學說必須是來源于法定刊物、專家的觀點或者學術討論的觀點,能夠通過某些搜索工具找出學說的出處,以便于審控辨三方可以查找原文進行釋明。二是內容明確,適用的學說必須具備明確的觀點,需要具有相對完整的推導過程,一般具有明確結論觀點,具有相對的認同基礎的法律學說。

(三)有利于被告人原則

存疑有利于被告人原則具有保障人權,促進司法公正的重要意義,但是該原則在我國刑事法律規定中并沒有被明確表述。②參見袁國何:《刑法解釋中有利于被告人原則之證否》載《政治與法律》2017年第6期。雖然在刑事訴訟制度中已經間接表露出存疑時對被告人有利的傾向,但不管是理論上還是實踐中仍然存在“何為存疑”“該原則的適用前提”“該原則的適用例外”的問題亟需解決。在刑法領域內是否能夠適用存疑有利于被告人原則更是頗有爭議。有人認為存疑時有利于被告原則只是刑事訴訟法上的證據法則,只適用于對事實存在疑問的情形,而不適用于對法律疑問之澄清,對法律的嚴格解釋并不意味著法律存在疑問時應當作有利于被告人的解釋。③參見張明楷:《“存疑時有利于被告”原則的適用界限》,載《吉林大學(社會科學學報)》2002年第1期。有人則認為應將有利于被告人原則納入刑事實體法領域,當刑法的規定在適用中發生沖突及規定模糊時,優先考慮有利于被告人的定罪、量刑,而不得優先考慮不利于被告人的定罪、量刑。④參見邱興隆:《有利被告論探究》,載《中國法學》2004年第6期。

從所選取的顯性適用的191篇裁判文書來看,在刑事審判中適用法律學說大多是入罪的理由,作為出罪或罪輕理由論述的案件較少。法律學說是對法條的一種學理解釋,是對抽象法律條文的一種理論解讀,是否在整個刑事司法實踐中都適用有利于被告人原則值得商榷,在刑事偵查階段,案件辦理的側重點在于查明事實,這要求偵查需要查明事實,而不是疑罪從無,但是在刑事審判過程中存疑應當堅持有利于被告人原則,對于偵查機關認為事實證據已經查明的,從偵查機關、公訴機關、審判機關分工協作相互制約的原則下,法庭審理在窮盡法律規定后的弱調節補充原則的指引下,適用法律學說時,應從注重裁判結果全面性與正當性方面來考慮,更多地將法律學說作為一種出罪或者罪輕論述的依據。

五、法律學說在刑事審判中的程序性適用規則

在以審判為中心的司法改革不斷向縱深推進的過程中,法律學說適用于刑事審判不應當只是在停留在裁判文書的簡單表述上,其適用應當由靜態適用向動態適用發展,以此提高法律學說的權威性和系統性。

(一)法律學說適用的程序規則

我們希望法律在所有的案件中都發揮作用,但是實踐中總是有一些無能為力的情況,法官在處理一些疑難案件的過程中總有用盡一切法律都無能為力的情況,而法官又具有不得拒絕裁判的司法義務,從而使得法官可能偏離法律而裁判。①參見孫海波:《司法義務理論之構造》,載《清華法學》2017年第3期。法律學說作為一種非正式的法律淵源為裁判的作出增加了可能性,但是在適用程序上必須構建一定的司法義務體系,具體主要包括兩方面的義務:一是法律學說適用的程序引入義務;二是法官必須為裁決提供論證的義務。②參見王凌皞:《存在(理智上可辯護的)法律教義學么?——論法條主義、通說與法學的智識責任》,載《法制與社會發展》2018年第6期。

首先,關于法律學說的程序引入義務。在庭前準備階段,法官在審查案卷時應當對案件是否需要適用法律學說進行初步的預判,尤其是在案多人少的現實困難的情況下,對案件涉及的法律問題進行梳理,對需要法律學說適用的案件進行初判,促成案件辦理的繁簡分流,讓法官將更多的精力投入到疑難案件中,再確定案件中涉及的法律學說爭議問題,重點進行學說理論的學習和研究,尤其是對一些案件中當事人和辯護人提出法律學說適用的要認真進行分析研究。

其次,法官必須為裁決提供論證的義務。針對法律學說適用的問題貫穿于整個庭審過程,尤其是對于一些法律學說的爭議問問題,可以組織控辯雙方結合案件的事實進行充分辯論,盡可能全面挖掘法律學說的既有含義,最大限度地兼顧依法辦案的客觀約束和個案正義的實現。但同時要避免法庭辯論變成無休止的學術爭論,進而陷入“理論兩難”的境地。①參見朱振:《權威命題與法律理由的性質:一個反思性的評論》,載《法制與社會發展》2011年第6期。

最后,法律學說適用的最終表現形式和價值是在裁判文書中得以體現的。法官應當轉變觀念,需要適用法律學說的,要將法律學說融入裁判文書的撰寫過程,運用法律學說更好地處理法律所無法處理的問題。對于控辯其中一方提出的關于法律學說適用的問題裁判文書應當進行正面回應,闡明是否適用的理由,不能避而不談或者避重就輕,只有用好法律學說才能提升疑難案件裁判文書的寫作水平,增強裁判文書的說服力和民眾認同度。

(二)法律學說編纂

刑事司法活動以罪刑法定為中心,刑事司法中要慎用法律學說,但是有些疑難案件確有必要適用法律學說,而現有的刑事法律學說零散、雜亂而無準用體系,故規范化的法律學說編纂勢在必行。

在內容結構上,首先,應當按照有利于被告人的原則,依據法律學說的明確性、合理正義性和可接受性特點,形成刑事法律學說匯編或者“通說清單”。②參見盧建平:《刑法法源與刑事立法模式》,載《環球法律評論》2018年第6期。可以考慮對學說進行分類匯編,分為權威性匯編和一般性匯編,并設置指導性法律學說和參考性法律學說,為刑事案件的辦理提供更多層次、多樣性的理論參考。其次,法律學說匯編或者“通說清單”必須經過司法機關的認可,以指導性法律學說文件的方式向社會公布,便于查詢。最后,要為法律學說適用刑事審判活動的發展留足空間,設置法律學說的規范確認程序,將法律學說的內容轉化為司法解釋,以司法解釋的方式確認法律學說的效力,或者設置法律學說適用的準入制度,方便新的法律學說入選學說匯編或“通說清單”。

在適用形式上,現實中法律學說在刑事案件中的適用格式比較混亂,在規范化的法律學說適用制度的要求下,應當確定相對固定的引述標準模式,以化解法律學說適用形式上的亂象。可以借鑒指導性案例的引述標準模式,按照指導性案例,“編號+裁判要點”的模式,在刑事法律學說匯編或者“通說清單”中以確定的編號+學說內容的模式進行標準化的引述,在現今尚未出臺標準的法律學說匯編的現實情況下,引述的方式也應該相對固定,盡量避免出現表達相差甚遠的引述方式。同時在裁判文書中的引用位置應當相對固定,一般在裁判文書主文的說理部分進行引述,在附則中一般不適宜引用法律學說內容。

法律學說要形成匯編,實現規范化適用,應當加強法學理論界與實務界的交流與溝通,形成法學研究活動與立法、司法活動的良性互動。同時法律研究和法律實務也存在一定的差異,法院應當組織法官與法學專家開展交流會和學習會,邀請法學專家為法官授課,提升法官對法律學說的理解和適用水平;也可以組織法學家、大學教授、法官、檢察官、律師等法律共同體成員在法教義學向度上進行商討,以促進法學理論研究更好地指導實踐。

(三)法律學說適用的典型案例分析

行文至此,對于在刑事審判中法律學說的規范適用應當滿足上述的原則和程序規則,下面選取了一份法律學說適用較為典型刑事裁判文書,進行具體的評述。

被告人蔡士井、徐坤、王宗好、水中原四人涉嫌非法拘禁罪一案,四被告以限制被害人黃某某人身自由的方式非法討要債務,不準被害人黃某某走出自己位于某小區十二樓的家門,并由被告人幾人負責看守。黃某某為了逃離自己家,從十二樓墜樓身亡。①參見蔡士井等四人非法拘禁案,上海市靜安區人民法院(2016)滬0112刑初2074號刑事判決書。

本案中,關于被害人黃某某的死亡與四名被告人的非法拘禁行為是否存在刑法上的因果關系是本案的爭論焦點。在裁判文書中,法官援引了刑法學理論上因果關系中斷的法律學說來進行論證。關于四被告人的非法拘禁行為與被害人的死亡結果之間是否具有因果關系,現行刑法對非法拘禁致人死亡的規定較為抽象,相關司法解釋也沒有明確的規定,在窮盡一切制定法無法解決適用案件爭議的情況下,適用法律學說符合弱調節補充性原則。因果關系中斷的理論是刑法學上的通說理論,在刑法學界的討論比較成熟,該理論厘清了一果多因的情形,并主張在A原因導致C結果的過程中,出現一個異常的B原因,而普通人無法預測到B原因的出現,或者B原因的出現具有一定的偶然性和無法預見性,則A與C之間的因果關系中斷,符合上文提到的成熟性原則。該份文書對案件中因果關系中涉及的因素進行了詳實的論述,運用三段論論成因果關系的中斷,按照有利于被告人的原則,適用法律學說認定被告人罪輕。

美國大法官卡多佐曾說過,法庭之外的力量對司法的影響正在年復一年增長;現代法學院的出現,有了一批時刻守望司法的批評家;如果沒有大師的引導,不敢想象這個不完美的世界會失去多少正確的判決。法律學說在裁判文書適用上具有較大的理論和實踐意義,在規范化的情況下予以適用,必能促進刑事理論界與實務界不斷向前發展。