鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術療效觀察

陳新軍 左爾東 李剛

鼻中隔偏曲是耳鼻咽喉科常見病,主要發病原因有鼻部發育異常、外傷,如在生長發育和骨化過程中骨與骨之間或者軟骨與骨之間生長發育不均衡,形成偏曲[1],可以導致鼻塞、鼻出血、頭痛、頭昏等臨床癥狀,臨床主要以手術治療為主。目前,采用韓德民描述的鼻內鏡下三線減張鼻中隔矯正術[2]為主。我科采用鼻內鏡下改良兩線減張鼻中隔矯正術,并發癥少,療效滿意。2008年1月~2018年3月我科收治172例鼻中隔偏曲患者,行鼻內鏡下鼻中隔黏膜下切除術與兩線減張鼻中隔矯正術治療,對兩種方法的療效、并發癥進行比較分析,現報道如下。

1 材料與方法

1.1 臨床資料選擇我科2008年1月~2018年3月收治鼻中隔偏曲患者172例,均無鼻部手術史,按就診時間分成兩組,2008年1月~2012年12月收治的79例為A組,其中男47例,女32例,年齡18~58歲,平均36.2歲,病程0.7~13年,平均6.2年,不同程度鼻塞者79例,懷疑致頭痛者2例,反復鼻出血者3例,伴慢性鼻炎-鼻竇炎患者32例;2013年1月~2018年3月收治的93例為B組,其中男56例,女37例,年齡18~62歲,平均37.8歲,病程0.5~12年,平均5.5年,不同程度鼻塞者93例,懷疑致頭痛者3例,反復鼻出血者2例,伴慢性鼻炎-鼻竇炎者43例。所有患者術前行鼻內鏡檢查和鼻竇CT掃描重建診斷為鼻中隔偏曲。

1.2 手術方法兩組手術都應用Stoze 0°鼻內鏡和攝像監視系統全麻下完成。每10ml注射用0.9%氯化鈉加1ml 0.1%腎上腺素棉片收縮鼻腔黏膜,切口處注射適量0.1%腎上腺素的1%利多卡因液。

A組行鼻內鏡下鼻中隔黏膜下切除術。在鼻中隔左側黏膜與皮膚交接處做L形切口,深達軟骨膜下,軟骨膜下分離,盡量分離方形軟骨,向后達硬質骨,在皮膚黏膜切口后方2mm處切開軟骨,在右側軟骨膜下分離對稱方形軟骨至硬質骨,在方形軟骨前方切口盡量靠上方用小剪刀做一小楔形切口,將回旋刀從此楔形切口處進入,盡量靠近鼻頂,到達硬質骨時轉向下,到達底時向前拉回旋刀,將方形軟骨盡可能切除,切除后將其放入生理鹽水中備用,如果有兩側黏膜破損位置相同時,可將此方形軟骨修剪置入修補。分離去除鼻底及方形軟骨后方的偏曲骨與軟骨,鼻底偏曲骨可用鑿子鑿除,復位中隔黏膜檢查偏曲的矯正效果,若仍有偏曲則接著分離去除偏曲軟骨及骨,直到偏曲矯正滿意。對合黏膜,間斷縫合1~2針。鼻中隔矯正術完成后,將肥大的下鼻甲部分切除。膨脹海綿和硅膠管均勻對稱填塞至兩側鼻腔,因硅膠管有一定彈性,可以根據患者情況適當剪取,改善通氣。

B組行鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術。在鼻中隔左側黏膜與皮膚交接處做L形切口,軟骨膜下分離,上達鼻頂,下到鼻底,軟骨膜下分離到軟骨與骨連接處,繼續在骨膜下向后分離,用刀沿篩骨垂直板與鼻中隔軟骨交界處前3mm自上而下做1道劃痕,在鼻中隔軟骨下方轉向前,在上頜骨鼻嵴和鼻中隔軟骨下方交界處上3mm做1道劃痕(見圖1),沿劃痕切開軟骨,分離方形軟骨后方的硬質骨,硬質骨雙側與黏骨膜分離,在硬質骨上方及下方用剪刀剪開,骨折后方連接處,盡量完整地取出此骨質,放入生理鹽水備用,如果雙側黏膜破損位置相同時,修剪此骨放入修補。盡量分離軟骨切口下方的對側黏軟骨膜,去除方形軟骨下方的軟骨,必要時鑿除鼻底的骨質,去除嵴或者棘突,處理高位偏曲時,先分離好,而后用剪刀沿著要去骨上方剪開,而后折斷后方去除,依骨質偏曲情況適當去除骨質,不偏曲的骨質不必過多去除。若軟骨有明顯偏曲,沿偏曲周圍切開軟骨,不分離對側黏軟骨膜。復位中隔黏膜,若不滿意則繼續矯正偏曲部分。黏膜切口均間斷縫合1~2針。鼻中隔矯正完成后,行下鼻甲骨折外移。膨脹海綿和硅膠管均勻對稱填塞兩側鼻腔。術后48h取出鼻腔填塞物,72h后使用海鹽水或生理鹽水沖洗鼻腔,2次/d,7d后拆除鼻中隔縫線。術后隨訪12~24個月。

圖1 鼻腔矢狀位解剖圖

1.3 觀察指標療效評價:術后對患者進行隨訪,根據術前、術后鼻中隔偏曲矯正程度及癥狀改善程度進行評價。評價標準如下[3]:治愈為鼻中隔偏曲矯正滿意,癥狀消失;好轉為鼻中隔偏曲矯正滿意,癥狀好轉;無效為鼻中隔偏曲矯正不滿意,癥狀改善不明顯。治愈與好轉為手術成功。并發癥包括外鼻畸形、鼻中隔穿孔、鼻梁塌陷、鼻中隔血腫、鼻腔黏連及鼻中隔擺動等。手術時間為從切開黏膜到縫合結束。

1.4 統計學方法采用SPSS 17.0軟件進行統計學分析,計量資料用±s表示,比較采用t檢驗,計數資料用率表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

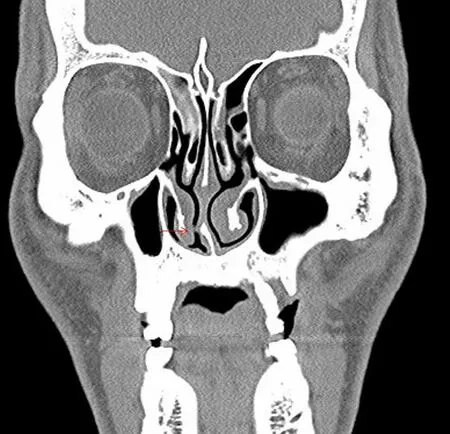

2.1 CT結果水平位鼻竇CT示偏曲位于鼻中隔軟骨與篩骨垂直板結合處多見,見圖2箭頭所示;冠狀位發現偏曲位于鼻中隔軟骨下端與犁骨、上頜骨鼻嵴或腭骨鼻嵴結合處多見,見圖3箭頭所示。

圖2 鼻竇CT水平位結果

圖3 鼻竇CT冠狀位結果

2.2 兩組手術結果比較A組手術時間為(45±9)min,B組為(34±7)min,A組手術時間長于B組,差異有統計學意義(P=0.002)。A組治愈率為88.6%(70/79),好轉率為11.4%(9/79),成功率為100%;B組治愈率為84.9%(79/93),好轉率為15.1%(14/93),成功率為100%。兩組治愈率與好轉率比較差異無統計學意義(P=0.482)。A組鼻中隔穿孔2例(2.5%),鼻梁塌陷1例(1.3%),鼻中隔血腫2例(2.5%),鼻中隔血腫者拆線清理中隔血腫,重新使用油紗條填塞雙鼻腔,48h后取出,未出現血腫;B組無并發癥發生,兩組并發癥發生率比較差異有統計學意義(P=0.019)。

3 討論

鼻中隔偏曲為耳鼻喉科常見病之一,鼻塞、鼻岀血、頭痛為其主要癥狀。鼻中隔偏曲矯正術是通過去除偏曲部分的鼻中隔軟骨或骨質來矯正鼻中隔偏曲[4]。傳統鼻中隔手術是在額鏡下完成,主要采用鼻中隔黏膜下切除術與鼻中隔黏膜下矯正術,但具有光線差、視野狹小、清晰度差、操作有盲區的缺點,容易撕裂黏軟骨膜或黏骨膜,造成鼻中隔穿孔,鼻中隔后段或高位偏曲難以明視,導致矯正不滿意,術后癥狀無緩解。隨著鼻內鏡技術的發展,鼻內鏡下鼻中隔手術已經取替了傳統的鼻中隔矯正術,但切除鼻中隔支架太多,易導致鼻尖塌陷、鞍鼻畸形、中隔黏膜擺動等。有學者提出鼻內鏡下鼻中隔成形術,在保留鼻中隔支架的前提下矯正中隔,不分離對側黏軟骨膜,減少了并發癥的發生[5,6]。

2009年韓德民等[2]依據鼻中隔解剖特點及其生物力學規律,提出了鼻內鏡下三線減張鼻中隔矯正手術。鼻部發育引起的鼻中隔偏曲是在生長發育和骨化過程中骨與骨發育不均衡或者軟骨與骨之間的生長不均衡所致[1],我們認為形成偏曲的主要位置為軟骨與骨交界處或骨與骨交界處,所以解除這些地方的張力即可矯正鼻中隔偏曲。Wormald[7]描述了兩線減張但是沒有命名,國內也有學者做了兩線減張的報道[8~10]。本研究的兩線減張與此前報道的有所不同。我們做鼻中隔軟骨與篩骨垂直板處切口時選擇鼻中隔軟骨后端與篩骨垂直板連接處骨縫前3mm,這樣可以去除一部分偏曲的軟骨,利于術后偏曲的矯正。我們做軟骨切口時選擇同時切開,避免了完成后部骨質切除后由于沒有支撐切除下面一條線。鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術較鼻內鏡下鼻中隔黏膜下切除術并發癥明顯減少。由于兩線減張鼻中隔矯正術未分離方形軟骨對稱的黏軟骨膜,避免了對黏軟骨膜的損傷,減少了創傷和并發癥,有利于術后恢復。我們處理方形軟骨后方骨質時,在骨質上下用剪刀剪斷,骨折后方取出,處理高位偏曲時,先分離好,而后用剪刀沿要去骨上方剪開,而后折斷后方去除,避免了因牽拉導致的外鼻畸形及腦脊液鼻漏。我們對軟骨的偏曲采取斷而不分離,達到了矯正效果,減少了并發癥,為鼻中隔提供了支撐。鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術對于變應性鼻炎患者來說,由于保留了大部分方形軟骨,降低了鼻噴激素引起的鼻中隔穿孔的幾率。兩種術式術中都保留了較大塊的軟骨或骨,為術中出現鼻中隔穿孔提供了修補材料,減少了鼻中隔穿孔的發生。

本研究對鼻內鏡下鼻中隔黏膜下切除術與兩線減張鼻中隔矯正術治療鼻中隔偏曲的療效進行比較,發現兩種術式療效相當,能夠滿足鼻中隔矯正的需要,同時也能盡量保留鼻中隔的結構,鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術可以替代鼻中隔黏膜下切除術治療鼻中隔偏曲。

本研究發現鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術較鼻中隔黏膜下切除術手術時間短。我們認為手術時間較短的主要原因為:未對方形軟骨對側進行分離,未切除方形軟骨;由于鼻中隔黏膜下切除術切除方形軟骨后,雙側黏軟骨膜失去了支撐,容易塌陷,導致視野受限及鏡頭污染,增加了手術時間,而鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術保留了大部分方形軟骨,對深部進行操作時,只需要用剝離子或吸引器將左側黏軟骨膜推向外側就可以保證視野清晰,減少鏡頭污染,縮短手術時間;我們的兩線減張與以往報道的不同,我們做軟骨切口時采取了同時切開,避免了完成后部切除后由于沒有支撐切除下面一條線的困難,也縮短了手術時間。填塞時,如果有黏骨膜或黏軟骨膜破損可適當減少填塞物,因為鼻中隔的出血可以通過破損處引流,不會引起鼻中隔血腫,同時也能減輕患者痛苦。有研究也提出如果黏膜瓣沒有破損,手術結束時在黏膜瓣底部做2~3cm水平切口,避免術后鼻中隔內積血[7]。填塞也不能壓力太大,以免鼻中隔發生缺血壞死穿孔,增加患者痛苦。我們使用硅膠管及膨脹海綿填塞,硅膠管可以改善患者通氣、減輕痛苦,但是硅膠管易堵需要護理。因此我們使用的是沒有側孔的硅膠管,可以減少堵塞。雖然我們填塞時盡量對稱,但是由于硅膠管為圓形,中隔面無法保證對稱壓迫,導致有時取出填塞物后發現中隔偏曲未矯正,一般經過3~4周鼻中隔重塑能夠達到理想的矯正水平。所以硅膠管的形狀有待改善,比如將硅膠管制成半圓柱形。

鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術與鼻內鏡下鼻中隔黏膜下切除術治療鼻中隔偏曲的療效相當,但鼻內鏡下兩線減張鼻中隔矯正術手術時間明顯縮短,并發癥明顯減少,值得推廣應用。