提肛運動結合下蹲運動改善痔上黏膜環切釘合術術后暫時性大便失禁的效果觀察

李翠娟

痔上黏膜環切釘合術(PPH)是通過直腸黏膜下層組織進行環形切除并同時進行機械吻合,使肛管和肛墊上提,將肛墊肛管部組織整體向上懸吊,防止其再次下移和脫垂,同時切斷位于腸黏膜下層的供血,減少術后肛墊血供,從而使痔塊逐漸萎縮[1]。暫時性大便失禁在PPH術后較為常見,患者安靜狀態下肛門有大便不自主排出或排尿排氣時有大便排出,這與手術早期肛門功能、肛門神經感覺影響有關,影響患者的生活質量。提肛運動可以增強肛門括約肌功能,加速靜脈血回流,改善肛周血液循環,預防肛周組織水腫發生,增強肛周括約肌收縮功能,同時下蹲運動是一種加強盆底肌肉的體育鍛煉方式,可以增強臀部力量,強化肛門括約肌收縮力,對改善術后暫時性排便失禁有良好的效果,現報道如下。

1 材料與方法

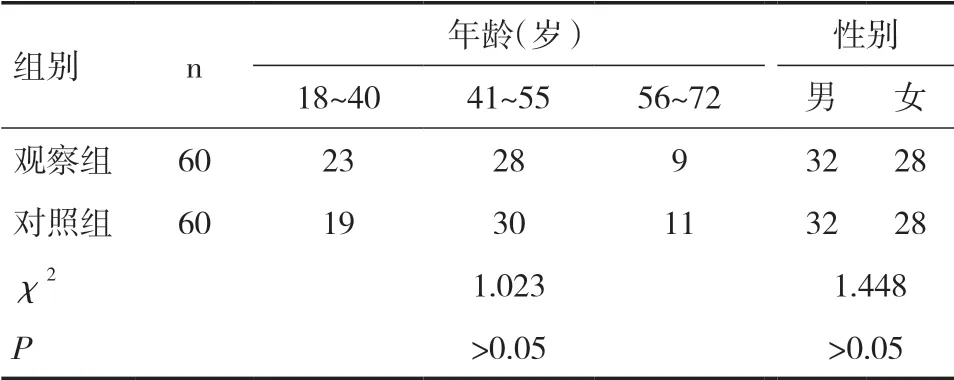

1.1 一般資料選取2019年9~12月在我院確診混合痔且行PPH術的患者120例,其中男64例,女56例,年齡18~72歲,平均(38.2±1.8)歲。住院時間7~10d,中位住院時間8d。隨機分為觀察組與對照組,各60例。入組標準:①術前無排便失禁;②無肛門器質性功能病變。排除標準:①中途退出者;②存在認知障礙者。本研究經患者及家屬知情同意,簽署同意書。兩組性別、年齡等比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n)

1.2 方法兩組患者常規完成術前檢查后施行手術,手術均按規范操作,并且嚴格掌握PPH的適應證。對照組給予術后常規消炎、消腫輸液治療,口服地奧思明片(馬應龍藥業集團股份有限公司,國藥準字H20066737)1.35g口服,2次/d;致康膠囊(西安千禾藥業股份有限公司,國藥準字Z20025043)1.2g口服,3次/d。在48h后撤出止血紗布敷料,避免局部不適,加速肛門血運,減輕腹脹,定期肛門傷口換藥,指導患者飲食,并行溫水坐浴,2次/d,紅光照射,1次/d,促進血液循環,減少傷口炎性滲液。

觀察組患者在對照組基礎上,PPH術后48h開始進行提肛及下蹲運動。提肛運動具體方法:體位可以任取坐位、臥位或站位,深吸氣的同時凝神用力,收縮肛門,同時將臀部及大腿用力夾緊,主動提升肛門及周圍肌肉(如患者收縮時疼痛感增強,可酌情考慮降低收縮強度),同時屏住呼吸,持續5~6s,然后呼氣,全身放松。每日上下午各做1組,每組20下[2]。下蹲運動操作方法:患者手扶床位,雙腳分開與肩同寬,下蹲,直至大腿與小腿在腘窩處形成的夾角成60°,此時小腿與大腿支撐臀部,大腿未完全放松,與小腿肌肉有相互抗衡的力量,隨后逐漸緩慢起立,循環做下蹲運動,每天上下午各做1組,每組15下,與提肛運動交替完成。根據患者自身的耐受能力,督促患者每日堅持規律運動,至少持續至術后1個月。

1.3 觀察指標1周后觀察指標,暫時性大便失禁的改善情況,具體的評判標準為控便能力評分:完全能控制排成形糞便、稀便記為0分;僅能控制排成形便,不能控制排稀便記為1分;能控制排稀便,不能控制排氣記為2分;排稀便和排氣均不能控制記為3分。

1.4 統計學方法采用SPSS 17.0統計軟件處理數據,計量資料以±s表示,進行t檢驗;計數資料用率表示,行卡方檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

觀察組患者控便能力評分為(3.50±1.12)分,對照組為(5.55±1.02)分,觀察組控便能力強于對照組(t=8.002,P=0.001)。

3 討論

3.1 痔瘡PPH術后出現暫時性大便失禁的原因PPH的應用,大大減輕了患者術后的疼痛感,減少術后出血時間,縮短手術住院時間,降低手術并發癥發生率和術后復發率[3],但仍有吻合口出血、吻合口狹窄等并發癥,其中肛門墜脹引起的術后暫時性大便失禁也時有發生。原因有:PPH術中操作切割吻合器引起對直腸的牽拉反射;手術切緣水腫;術后鈦釘滯留;術后肛門敷料填塞壓迫止血,導致肛門局部淋巴血液循環受阻;患者因肛門局部刺激產生便意,頻繁蹲廁或長時間蹲廁導致肛門充血水腫,肛門下墜產生急便感甚至暫時性大便失禁。因此患者在排尿、咳嗽或下蹲等增加腹壓時會有排便、排氣不受控制的感覺,使患者情緒波動,焦慮不安[4],導致生活質量降低。

3.2 提肛運動結合下蹲運動的優點提肛肌為盆底肌結構,是盆膈的主要部分,屬盆底隨意肌,功能較復雜,主要使肛管頸部擴張,有固定肛管的作用。

提肛肌收縮運動受來自陰部神經的軀體神經支配,盆底的肌肉筋膜和韌帶是連接提肛肌的主要組織。機體通過主動、有意識、有節律地收縮提肛運動,加強盆底肌收縮能力,刺激腸壁感覺神經末梢,改善直腸的血液循環,加強收縮力,最終發揮收縮肛門的作用[5],增強肛門括約肌的彈性,有效控制排便。同時下蹲也促進盆底肌肉收縮,與提肛運動協同作用,提高控便能力,改善PPH術后早期暫時性大便失禁,進而有利于減少患者的焦慮及恐懼等負面情緒,使患者能盡快樹立起戰勝疾病的信心,增強其對治療的配合度,促進恢復,使生活質量得到明顯提升,從而提升滿意度[6]。

一般情況下患者PPH術后24h下床活動,術后48h內由流食過渡至半流食并且控制排便,48h后循序漸進至普通飲食,逐步恢復排便狀態。術后3~7d內患者排便時有疼痛感,主觀上恐懼排便,更愿意選擇少量進食,減少排便,這樣反而會延長術后肛門收縮功能的恢復。為了防止大便干燥,增加排便痛苦,在此期間給予適當的緩瀉劑干預,保持每日肛門排便動作,促進肛門括約肌功能恢復。術后加之局部止血紗布壓迫加重肛門墜脹,手術切緣水腫疼痛,術中直腸牽拉反射等多因素刺激,術后3~7d排便不規律,最易出現暫時性大便失禁,所以在術后48h采取措施避免或減輕暫時性大便失禁是關鍵。積極宣貫患者行提肛運動結合下蹲動作,在術后1周內促進提肛肌運動鍛煉,可以有效地恢復肛門收縮,維持排便次數每天1~2次、糞便成型、軟硬適度的理想狀態。隨訪直至術后1個月,患者大便失禁發生率均為0,肛門收縮功能良好。臨床上也常采取減輕肛門墜脹導致暫時性大便失禁的方法:①藥物治療,如康復新液等噴敷或坐浴,可以減輕炎癥,減少刺激。②敷料納肛治療,敷料如創傷凝膠敷料納肛,2次/d。③中藥坐浴器坐浴,充分沖洗肛門創緣,促進傷口愈合,減輕墜脹疼痛。

本研究數據顯示,觀察組較對照組顯著改善,控便能力評分有所降低,差異有統計學意義(P<0.05),提示提肛運動結合下蹲運動能有效改善PPH術后暫時性大便失禁,降低患者對大便失禁的焦慮,提高生活質量及滿意度。綜上所述,提肛運動結合下蹲運動在PPH術后早期的應用方法簡便,療效顯著,可隨時隨地進行,大大減輕患者的痛苦,解除大便失禁的焦慮和擔心,提高生活質量和信心,值得推廣。此研究觀察時間較短,針對其遠期效果評價仍需更長時間的隨訪驗證。