空間數據融合技術在編制數字現狀圖中的應用

唐忠成,何元禹,張 允

(1.廣州市規劃和自然資源自動化中心,廣東 廣州 510030)

摸清城市用地現狀,全面調查區域內用地和公共設施現狀情況,并按統一的技術標準,編制數字化用地現狀圖,建立現狀用地數據庫是進行城市生態環境、人口承載、歷史文化和社會經濟發展水平等現狀評價的基礎。數字化用地現狀圖既是城鄉現狀評價的基礎資料,也是城市空間規劃編制的重要現狀資料。

數字化用地現狀圖內容包括域內各類土地利用現狀、公共設施和交通設施,其中土地利用現狀包括耕地、園地、林地、牧草地以及其他的農用地,自然水域和保留地等不同用地類型的分布和空間界線等[1]。按照地理空間特征和GIS數據表達要求,這些內容以面狀和點狀要素表達。本文在深入研究國土、規劃各類數據的業務和內在邏輯關系的基礎上,探討了如何利用空間數據融合技術,編制數字化用地現狀圖,其難點是面狀要素的矢量數據融合技術。

1 數據源分析

國土、規劃管理部門積累的數據主要包括基礎地理數據、業務數據、各專項調查數據,這些數據來自于不同的應用平臺,工作任務、獲取手段、技術標準、來源等均不同,導致數據標準、空間基準、制圖規范存在差異[2]。

1.1 數學基準差異

數據源的數學基準因業務、應用要求等不同,導致如坐標系統、空間尺度、比例尺等存在差異。國土部門的數據按國土資源管理的要求,采用西安坐標系,地方規劃管理部門的數據采用的是地方坐標系統。二者之間必須通過坐標轉換,統一到數字化用地現狀圖目標坐標系統中。

1.2 數據異構

數據異構主要指數據結構上的差異。國土業務數據按土地分類國家標準對非建設用地分類描述,規劃數據按城市建設用地分類標準對建設用地分級分類描述。因數據內容、系統要求、數據生產方式等影響,國土和規劃的數據結構存在較大差異。

1.3 時態差異

數據的時態是數據現勢性的最重要指標。數據來源廣泛,生產前期未統籌規劃,各部門的數據生產時間、周期以及更新頻率無法統一。理清各數據源的時序,按時序確定數據的采信優先順序可提高目標數據的現勢性。

2 數據之間的關系

分析數據之間的關系,目的是為了評估數據源對目標數據的使用價值或貢獻度,從而制定各類數據源采信規則。數據之間的關系包括數據源之間的關系,以及數據源與目標數據的關系,體現在數據源的時態關系,表達內容以及內容之間的邏輯關系、表達方式、屬性結構關聯等方面[3]。

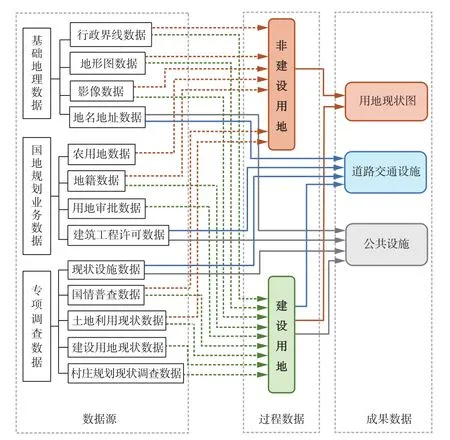

國土規劃業務數據與調查統計數據之間存在著錯綜復雜的邏輯關系,如國情普查數據表達的內容包含著非建設用地和建設用地數據內容;非建設用地和建設用地數據空間關系上成互補關系;設施點和建設用地面的用地性質必須匹配,而且在數據表述,屬性字段值之間也相互關聯。分析數據之間的關系,根據數據源對目標數據的貢獻度確定數據采信規則;分析屬性結構的異同,屬性字段值的表達和語義,確定目標數據的屬性值的獲取方式,在數據融合的過程中以軟件工具的方式貫徹這些規則,可以實現快速編制數字化用地現狀圖。數據之間的關系如圖1所示。

圖1 數據之間的關系圖

3 空間數據融合的關鍵技術

空間矢量數據的融合主要包括兩方面:幾何特征融合和屬性融合,其中幾何特征融合主要解決的是面狀實體在不同數據源中地理位置和形狀不一致問題。不同數據源的面狀實體要素匹配是數據融合的關鍵。

面狀實體要素匹配是基于面要素的空間相似性的[4]。存在于不同的數據源同一目標地塊面要素的幾何圖形、拓撲關系和語義具有相似性,比如地塊的位置、面積、形狀等相似性指標,分別以M、N、W表示。

3.1 面實體位置相似性指標算法

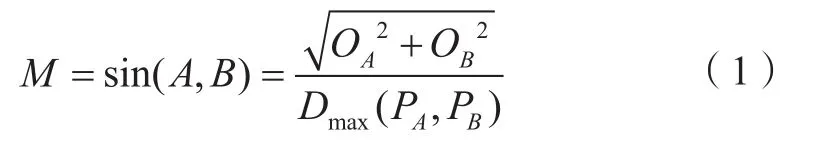

以面實體的幾何中心點位置作為唯一標識[5],A、B兩個面實體的位置相似性采用兩實體幾何中心點歐幾里得距離計算,計算公示為:

式中,O為面實體的幾何中心點;Dmax(PA,PB)為A、B兩實體邊界上任意兩點間的最大距離;M值越小,面實體位置越相似。

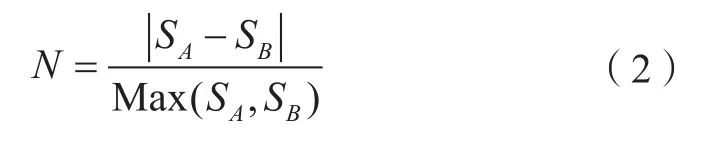

3.2 面實體面積相似性指標算法

式中,S為A、B實體的面積;Max(SA,SB)為待匹配面實體中面積最大值;N值越小,面實體面積越相似。

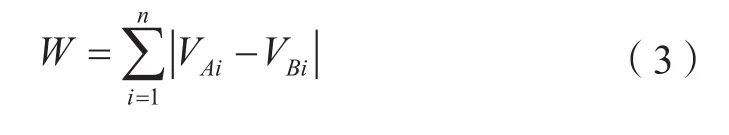

3.3 面實體形狀相似性指標算法

首先將待匹配的數據源比例尺變換一致,由面實體的質心按固定的角度向面邊線做n個向量,計算待匹配的A、B兩面實體相同角度的向量模V,求出兩個面實體模差的絕對值之和W,n取值越大,計算量越大,面實體匹配結果的可信度越高。W越小,A、B兩個面實體的形狀越相似。

3.4 識別多源數據中的同一目標面狀

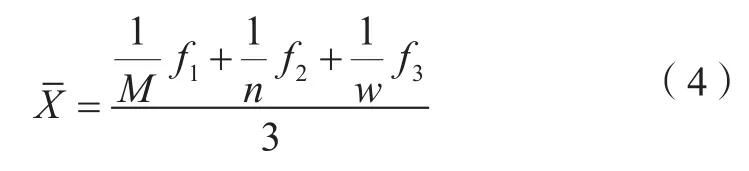

以面實體的3個相似性指標作為依據,根據不同數據源的特征,確定其指標權重,最后求出位置、面積、形狀的加權平均值,值越大,待匹配的兩個面實體相似性越高,被匹配融合的概率也高。

4 數字化用地現狀圖編制

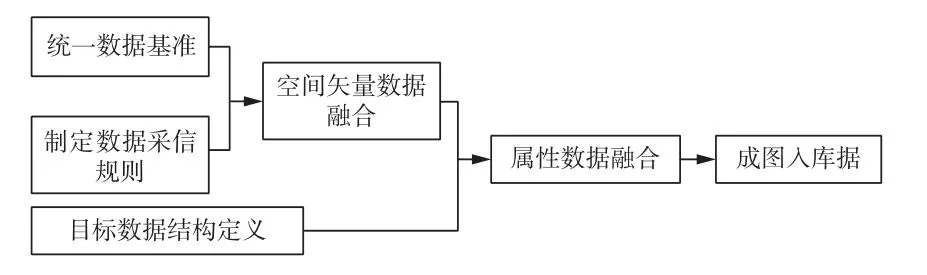

由圖1可以看出,用地現狀圖的過程數據由非建設用地和建設用地構成,它們之間為包含與被包含的關系。因此利用各數據源,先進行空間矢量數據融合,再調整屬性數,得到非建設用地和建設用地數據,二者合并接邊處理后生成用地現狀圖。根據目標數據對設施點的類別和規模要求,按采信規則,從相關數據源中提取符合要求的設施點,然后與建設用地相匹配,檢校設施性質與用地性質的一致性,進行屬性數據融合后得到設施現狀數據。圖2為現狀圖編制的技術路線。

圖2 編制用地現狀圖技術線路

4.1 統一數據基準

1)數學基準。通過坐標轉換,將數源據坐標系統統一到規劃編制要求的地方城建坐標系統上,統一計量尺度和單位。

2)現狀圖精度。圖形精度依賴于數據源的數學精度和圖斑大小。圖斑大小是各類不同屬性的地塊最小用地面積的統計規模,即小于最小用地面積統計規模時,應對地塊進行合并處理。用地現狀的主導地類設定為建設用地中的城鄉居民建設用地、交通設施用地、非建設用地中的水域和農林用地[6]。用地現狀圖圖斑大小確定的原則是能準確統計區內主導地類的規模和空間分布,其確定的具體方法是:檢索數據源中主導地類的最小圖斑面積,將主導地類的最小圖斑面積確定為面狀實體合并的閥值[7]。在本文的實踐中,根據主導地類面積檢索結果,城鄉居民建設用地中的綠地類圖斑面積最小,僅為10 m2,取10 m2為圖斑合并閥值,即地類面積最小10 m2是將會被合并。

4.2 數據源采信規則設計

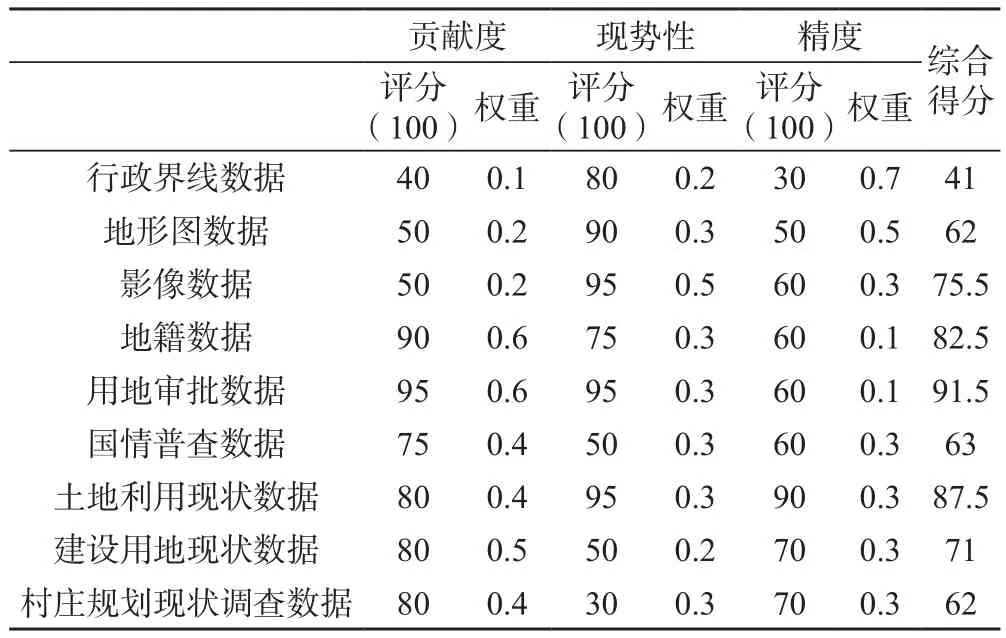

建立數據采信規則主要從數據源對目標數據的貢獻度、數據源的現勢性和精度3個維度考慮。對不同類別數據源的貢獻度、現勢性和精度進行評分和賦予不同權重,計算加權平均值求和,由大到小采信前三的數據進行數據融合。以建設用地數據的數據源的采信規則設計為例,如表1所示。

表1 采信規則設計

4.3 空間矢量數據融合

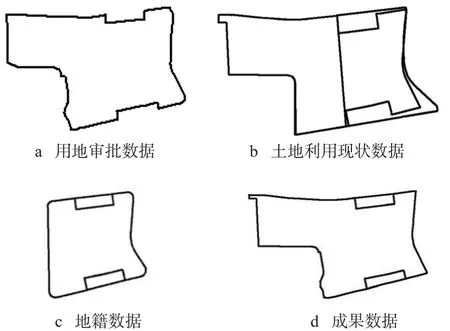

以數字化用地現狀圖的建設用地層為例,應用空間矢量數據融合技術,人工檢視輔助進行矢量數據融合。按照采信規則,分別遍歷圖1中所示的與建設用地相關的7個數據源,計算各數據源的綜合得分,從用地審批數據、土地利用現狀調查數據和地籍數據中識別到具有高空間相似性得面狀實體要素(如圖3)。采信優先順序由高到低是:圖3a用地審批數據、圖3b土地利用現狀數據、圖3c地籍數據。通過圖形關系協調、合并、更新等操作,得到了面狀要素空間矢量數據融合結果,如圖3d所示。

圖3 面狀要素空間矢量數據融合示例

4.4 屬性數據融合

數據匹配解決目標數據各圖層之間屬性匹配問題。數字化用地現狀圖各圖層是高度相關的,圖層之間、同一圖層的屬性與空間位置之間有著嚴密的邏輯關系,如公共和交通設施的設施類別與土地利用現狀用地性質的一致性,設施圖層的行政區劃字段值與設施實際的空間位置的一致性。首先根據現狀調查的總體目標和數據應用需求,確定數字化用地現狀圖各圖層的屬性結構,梳理各數據字段之間的關系,然后制定屬性字段值的獲取規則。

采用基于規則的屬性映射方法生成屬性數據。分兩步進行:建立源數據屬性和目標數據屬性之間的映射和轉換規則,如字段值復制、分解提取、字段值轉換及合成等;對源數據數據進行計算,獲得目標數據所需的字段值并將字段值寫入對應圖層屬性表中。

5 結 語

在廣州市的全域數字化地現狀圖編制過程中,綜合評估數據源的質量、業務關聯性等因素,應用計算機技術開發軟件工具,實現多源數據自動融合,快速編繪數字用地現狀圖初步成果,再以人機交互方式,對初步成果進行檢查,最終獲得高精度數字化用地現狀圖成果數據。該成果為廣州市國土空間規劃編制提供詳實準確的用地和設施的現狀信息,有力的支撐了國土空間規劃編制。