超早期微創置管血腫穿刺術治療基底節區高血壓腦出血的臨床價值和對肌力、神經功能的影響*

王玉莉,邢振義

新鄉市中心醫院神經外科,河南 新鄉 453000

隨著人們生活習慣的改變,高血壓的發病率越來越高,若血壓長期控制不佳,隨著病情發展會引起腦底小動脈血管壁病變,以纖維樣、玻璃樣病變較為常見,減弱血管壁強度,當血壓再次驟然升高時,將引發腦血管破裂出血[1]。腦出血則是高血壓患者的嚴重并發癥,主要發生于基底節區,病情進展快速,治療不及時將損失神經功能,甚至導致患者死亡[2]。臨床治療高血壓腦出血以清除血腫、降低顱內壓為基本目標[3]。近些年,隨著微創技術的發展與完善,超早期微創置管血腫穿刺術在基底節區高血壓腦出血中應用廣泛,為進一步探究其臨床價值及對患者肌力、神經功能的影響,本研究對新鄉市中心醫院收治的基底節區高血壓腦出血患者進行隨機對照分析,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018年6月—2020年6月新鄉市中心醫院收治的基底節區高血壓腦出血患者120例,均符合納入標準且獲得患者同意。采用隨機數字表法分為兩組,各60例。觀察組男33例,女27例;年齡46~80歲,平均年齡(62.73±5.34)歲;出血量19~80 m l,平均出血量(55.74±4.93)m l;左側29例,右側31例。對照組男34例,女26例;年齡47~81歲,平均年齡(62.89±5.57)歲;出血量19~81 m l,平均出血量(55.66±4.85)m l;左側28例,右側32例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 入選標準

納入標準:(1)患者高血壓病程≥5年;(2)腦出血經頭顱CT檢查確診;(3)發病至就診時間<6 h;(4)凝血功能無障礙。排除標準:(1)有腦出血治療史;(2)伴有心肝腎功能衰竭;(3)伴有惡性腫瘤;(4)存在認知功能障礙或精神疾病。

1.3 方法

兩組均進行降壓、脫水等治療,關注患者生命體征變化。對照組采用開顱血腫清除術,進行頭顱CT檢查,將手術區域及周圍頭發剃除,標記手術切口,實施全麻,起效后,擴大翼點入路,將側裂分開,并切開腦組織,選擇血腫距皮層最淺處,在顯微鏡輔助下清除血腫,并放置引流管,實施骨瓣減壓。觀察組行超早期微創置管血腫穿刺術:術前進行頭顱CT檢查,根據血腫面積最大的層面中心選擇穿刺點及穿刺方向,穿刺深度以頭皮到血腫中心為宜。實施浸潤麻醉,使用電鉆鉆孔,將帶有內芯的引流管沿穿刺點置入血腫腔內,拔除針芯,旋緊帽蓋,進行抽吸,無法吸出血凝塊即可停止。通過引流管注入2~5萬U尿激酶,然后夾閉引流管,4 h開放引流,當血腫清除達到80%以上即可拔管,通過CT進行復查。

1.4 觀察指標

比較兩組手術效果、肌力及神經功能。(1)手術治療效果:患者癥狀基本消失,血腫清除率≥80%,日常生活可自理,術后未見明顯并發癥為顯效;患者癥狀得到改善,血腫清除率<80%但超過50%,日常生活需要他人幫助,無嚴重并發癥發生為有效;未達到上述標準為無效。總有效率=顯效率+有效率。(2)肌力:術后3個月觀察兩組肌力恢復情況:肌肉無收縮力為0級;無法進行活動,僅有輕度自主收縮力為Ⅰ級;無法對抗外界阻力及地心引力,僅可帶動關節輕微活動為Ⅱ級;外界阻力無法抵抗,但能進行過節活動及對抗地心引力為Ⅲ級;肌力基本恢復,但高難度活動仍受限為Ⅳ級;正常活動為Ⅴ級。(3)神經功能:采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[4]評估,內容包括感覺、意識、視力、提問、肢體活動等,總分42分,評分越高神經功能損傷越嚴重。

1.5 統計學方法

2 結果

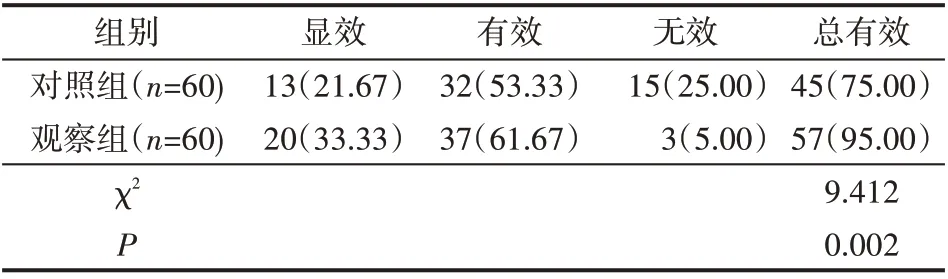

2.1 手術效果

觀察組治療總有效率(95.00%)高于對照組(75.00%),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術效果對比 例(%)

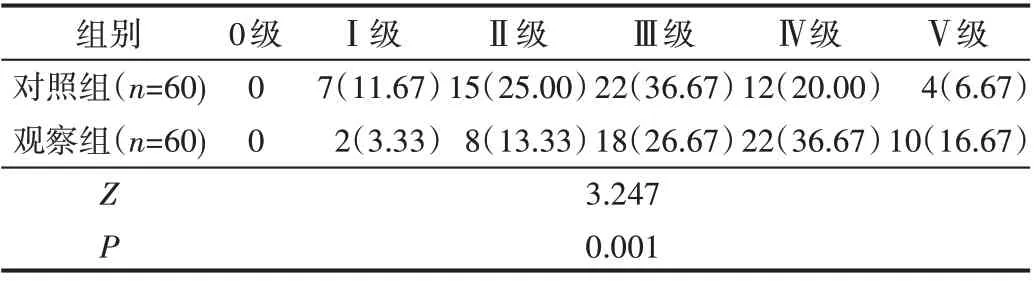

2.2 肌力分級

觀察組肌力分級高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組肌力分級對比 例(%)

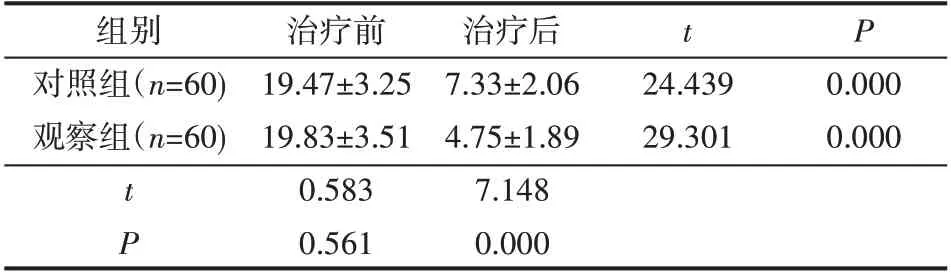

2.3 神經功能

兩組治療前神經功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后神經功能評分均降低,且觀察組更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組神經功能對比(±s) 分

表3 兩組神經功能對比(±s) 分

t P組別對照組(n=60)觀察組(n=60)24.439 29.301 0.000 0.000 tP治療前19.47±3.25 19.83±3.51 0.583 0.561治療后7.33±2.06 4.75±1.89 7.148 0.000

3 討論

高血壓在中老年人群中較為常見,當患者血壓水平持續較高時,會引發腦實質內部出血,導致動脈破裂,形成血腫,尤以基底節區最為高發。基底節區高血壓腦出血會破壞患者的神經核團,引發腦疝、神經功能受損、肢體癱瘓等表現,對患者健康及生命安全造成較大威脅。既往臨床治療基底節區高血壓腦出血時,對于出血量<30 m l的患者多主張保守治療,但臨床實踐發現保守治療效果較差,無法清除顱內血腫會進一步加重患者的神經損傷,使患者留有嚴重后遺癥,降低患者生活質量[5]。

近些年,隨著臨床對基底節區高血壓腦出血的深入研究,發現治療應以清除血腫、降低顱內壓為根本,使腦組織受到的壓迫得到緩解,盡可能恢復神經功能,防止出現病理性腦損傷,從而促進患者恢復[6]。傳統手術通過開顱清除血腫,雖能達到較好的清除效果,但創傷較大,需在全麻下實施手術,部分老年患者無法耐受,且術中暴露腦組織較多、手術時間長、出血量多,操作過程中易損傷血管,增加并發癥發生風險,導致患者術后恢復并不理想[7]。隨著醫療技術的發展及醫學設備的更新,微創手術在腦出血治療中得到廣泛應用,超早期微創置管血腫穿刺術具有操作簡單、創傷小等優勢。本研究結果顯示,觀察組治療總有效率高于對照組,肌力分級高于對照組,神經功能評分低于對照組。表明超早期微創置管血腫穿刺術治療基底節區高血壓腦出血效果突出,能夠增強患者肌力水平,改善神經功能。分析其原因為,超早期微創穿刺引流術可在局麻下進行,能夠降低麻醉風險,且手術簡單易行、所需時間較短,對患者造成的創傷較小;該術式通過建立引流通道,引出顱內血腫,在短時間內即可清除血腫,減輕血腫對神經組織的壓迫,避免神經功能進一步損傷[8]。

綜上所述,與常規開顱引流術治療基底節區高血壓腦出血相比,超早期微創置管血腫穿刺術治療更加微創,能夠提高治療效果,增加患者肌力水平,減輕神經功能損傷。