新兵首次長跑訓練前后心電圖以及氧化應激指標水平對比分析

王永園,呂 磊,李 瑤,金 濤,鐘 勇

0 引 言

適宜的負荷運動可提升運動能力,促使心臟發生結構和功能重塑,形成“運動員心臟”,表現為心肌毛細血管密度增加,心肌纖維增粗,心臟收縮力增。然而,過度負荷運動以及不適宜的運動方式會對心臟造成不良影響,產生運動性心臟損傷(exercise-induced myocardial injury, EIMI),并且與運動性心律失常運動性猝死有關[1]。EIMI在高強度軍事訓練中常見,對于發生EIMI的作訓人員的及時發現和救治,對于維護官兵的健康以及提高部隊戰斗力有重大意義。既往針對軍事運動中的EIMI的研究較少,且目前對于EIMI的早期診斷標準還沒有統一的認識。本研究通過觀察新兵5 km長跑訓練前后心電圖以及氧化應激相關指標的變化,探討高強度訓練對心臟的影響,為科學施訓提供合理依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料隨機抽取2019年某部隊新入伍男性戰士120名,平均年齡為(19.50±1.40)歲,體質指數(BMI)為(21.16±1.8)kg/cm2,入伍后經復檢合格。入組條件:能耐受5 km長跑,并在30 min內完成;本次負荷訓練前3個月內未參加過高強度耐力訓練;無基礎心肺功能障礙;近期無精神、心理刺激以及情緒大幅度波動;無睡眠障礙;2周內無急性呼吸道消化道感染癥狀以及訓練傷;自愿加入本次試驗并簽署知情同意書。本研究經醫院倫理委員會批準通過(批準號:2020NZKY-019-02)。

1.2 研究方法(1)由心電圖專業人員采集訓練前及訓練后5 min內心電圖(日本光電),對比訓練前后心電圖指標變化,包括心率(HR)、PR間期、QRS時限、Q-Tc間期、QRS電軸、RV5+SV1振幅及其異常比例;ST-T改變(診斷標準:①ST段水平或下垂型下移至少連續3次心搏J點后80 ms處壓低≥0.1 mV下壁壓低≥0.15 mV;②ST段凸面向上型抬高至少連續3次心搏J點后80 ms處壓低≥0.1 mV)、Q-Tc異常≥460 ms、P-R間期異常>200 ms、QRS電軸異常<-30°或>90°、QRS時間異常>120 ms)。(2)采集訓練前以及訓練后30 min內靜脈血3 mL,3000 r/min離心6 min,離心半徑15 cm,收集血清,采用全自動生化分析儀(600型,日本日立)檢測肌鈣蛋白I(TnI)、血清超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、丙二醛(MDA)以及一氧化氮(NO)(試劑盒均購于南京建成生物有限公司),對比分析訓練前后的變化。

2 結 果

因1名戰士未完成訓練退出,共119名納入本研究。所有入組對象訓練結束后均未出現明顯胸悶、胸痛、心慌、頭暈、暈厥、惡心、嘔吐等不適。

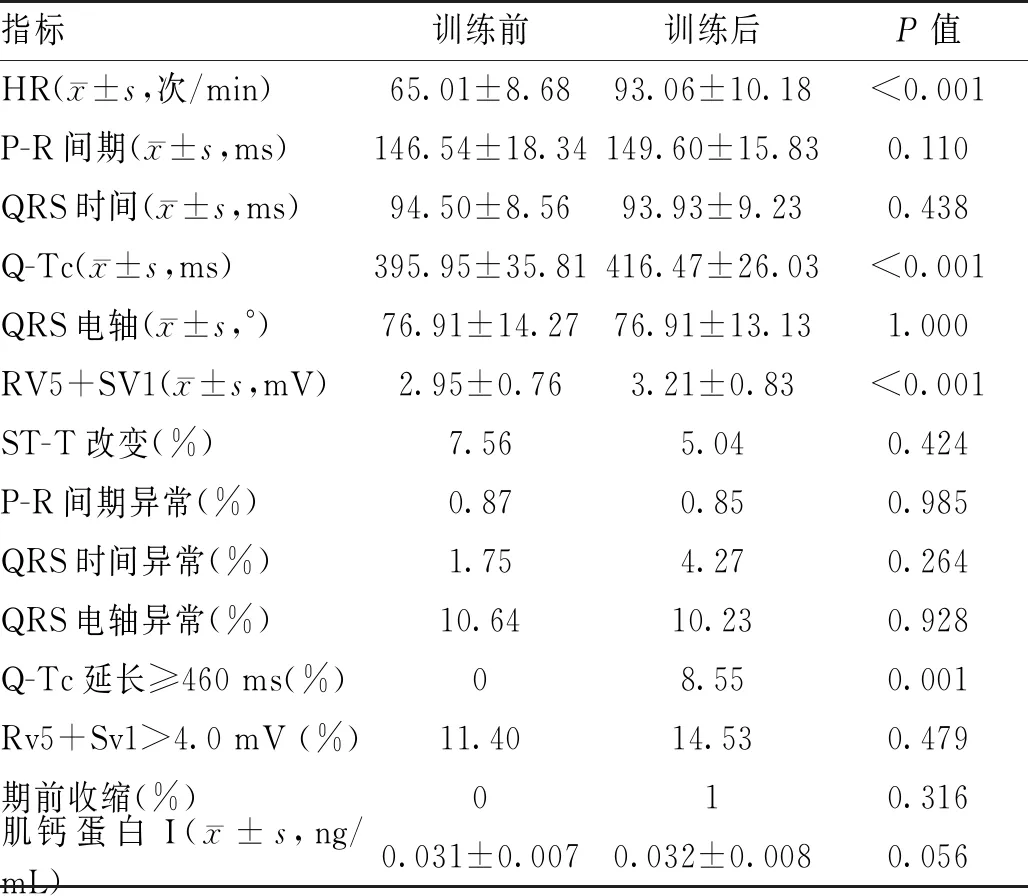

2.1 訓練前后心電圖各項指標以及TnI的變化訓練后HR、Q-Tc、RV5+SV1振幅以及Q-Tc異常的比例較訓練前明顯增加,組間差異有統計學意義(P<0.05)。而訓練后P-R間期以及異常比例、QRS時間及異常比例、心電軸以及異常比例、RV5+SV1振幅異常比例、出現早搏比例及TnI水平與訓練前比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 入組所有對象長跑訓練前后即刻心電圖以及肌鈣蛋白I的變化(n=119)

2.2 訓練前后氧化應激相關指標變化訓練后CAT活力較訓練前明顯增加,差異有統計學意義(P<0.05),而SOD活力、MDA較訓練前有所增加,NO含量較訓練前減少,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 入組研究對象長跑訓練前后氧化應激相關指標的變化

3 討 論

軍隊這一特殊群體中,由于經常面臨高溫、寒冷、缺氧等特殊環境,且訓練強度高,EIMI發生率高。EIMI可表現為為心肌酶異常、運動性心律失常、心功能減低、暈厥甚至運動性猝死[1]。

運動性心律失常的發生與反復高強度運動對心臟的病理性損傷有關,其機制可能與心肌能量代謝異常、心臟細胞凋亡與氧自由基代謝異常、心臟細胞骨架受損、心臟炎癥反應與纖維化形成、心臟神經-內分泌失衡、心臟離子通道異常等有關[2]。心電圖作為一種診斷工具,可客觀地記錄運動前后各類心律失常和心肌缺血缺氧表現。陳金良等[3]對426名新兵分組后進行首次5 km長跑訓練,記錄訓練前后心電圖變化,結果表明新兵首次5 km越野跑可出現心電圖異常,包括心律失常和ST-T改變。吳學寧等[4]對某訓練基地官兵5 km長跑訓練前后心電圖進行記錄,采用積分的方法,根據有無ST-T改變、R波遞增不良、QT間期>440 ms、竇性心動過速、竇性心律不齊、期前收縮、傳導阻滯、逸搏進行計分,累加積分,經分析心電圖評分運動后即刻顯著高于運動前(P<0.05),結果表明高強度訓練對心臟有明顯影響,可產生不同類型心律失常。本研究中,觀察119例新兵首次高強度訓練前后心電圖的變化,發現訓練前后,大部分戰士的心電圖都有早復極現象;且與訓練前相比,訓練后戰士的平均心率增快、RV5+SV1振幅增加,Q-Tc延長,Q-Tc異常的比例明顯增加。運動后出現的竇性心動過速、早復極是正常的生理改變,這與既往的研究結果一致[3],與運動后交感興奮性增高有關。且早復極在健康人群中很常見(2%~44%),在運動員、年輕人、男性和黑人中更為普遍[5]。運動后RV5+SV1振幅增加,可能與心肌負荷增加引起心肌代償性肥厚;每搏量增加,引起左室壁增厚有關[6]。2018年運動員心電圖解析的國際共識標準[7]中提出,規律和長期地參加強化運動者(每周至少4 h)的心電圖可以特征性地表現為心腔肥大和迷走神經張力增高,包括提示孤立性左右室肥厚的QRS電壓升高、不完全性右束支傳導阻滯、早復極、<16歲運動員V1~V4導聯T波倒置、竇性心動過緩或竇性心律不齊、異位房性或交界性心率、一度房室阻滯等。運動員的這些心電圖表現被認為是正常的,是對規律運動的生理性適應的結果[7]。而出現特異性的QT間期延長、PR間期延長、ST段壓低等非運動引起的特征性改變和臨界心電圖變化,則需要密切注意,有發生運動性猝死風險[8]。本研究中,戰士訓練后平均Q-Tc時間延長,且8.55%的戰士運動后出現Q-Tc延長比例增高,考慮為非生理性的運動后心電圖改變,可能存在心臟損傷。所有戰士訓練后均未出現胸悶、胸痛、心慌頭暈等不適,訓練前后ST-T改變無顯著意義,表明戰士對5 km訓練跑耐受,未出現明顯心肌缺血表現。EIMI可表現為心肌酶的升高,本研究訓練后TnI水平較訓練前也有所升高,但無明顯差異,可能與運動后取血時間有關。TnI在急性心肌損傷后2~4 h開始升高,其對取血時間有一定要求,對于明確是否存在急性心肌損傷,應采取更精確的實驗方案,以尋求更明確的分界點[9]。

目前對于EIMI的發病機制尚不明確,可能與心肌能量代謝障礙/氧化應激以及炎癥反應、細胞凋亡、鈣調控異常等有關[10]。在正常生理條件下,機體的氧化與抗氧化系統保持動態平衡,適量的運動有利于清除體內活性氧,提高機體抗氧化損傷能力[11],但過度運動則可能導致氧化、抗氧化系統失衡,產生機體細胞結構和功能損傷[12]。劇烈運動后機體產生一系列含氧和含氮自由基及其衍生物,包括CAT、NO等,脂質過氧化反應產生MDA,測定MDA、NO等的濃度可反應自由基生成情況。機體的抗氧化系統有兩類:酶促系統和非酶促系統[13]。酶類抗氧化劑包括SOD、CAT、谷胱甘肽過氧化物酶等。非酶類抗氧化劑主要有維生素E、維生素C等物質。因此測定機體內的氧化應激標記物和抗氧化物的活動,可以有效反應機體氧化應激狀態[14]。有研究測定5 km訓練跑前后士兵的血清SOD、MDA含量,結果表明,運動完后血清中SOD、MDA含量明顯高于運動前,表明運動可明顯提高機體的氧化應激水平[15]。公雪等[16]發現力竭組以及運動預適應后力竭組大鼠心肌組織抗氧化物SOD、GSH-Px活力明顯減低,氧化產物MDA水平明顯升高,均證實力竭運動可加重心肌氧化應激損傷。本研究中,新兵戰士運動后CAT含量較運動前升高明顯,與既往研究結果一致,表明5 km訓練可增強士兵氧化應激水平。SOD、MDA、NO含量較訓練前有變化,但差異不明顯,考慮機體氧化與抗氧化系統處于平衡中,5 km訓練尚未引起氧化應激損傷。

綜上所述,高強度運動對新兵心電圖變化有較顯著影響,可提高機體氧化應激水平。EIMI中心電圖動態變化,以及氧化應激指標變化的規律,還有待進一步驗證。