史學閱讀與歷史理解

[摘要] 優化課堂教學,培養學生的歷史理解能力,史學閱讀是前提。基于“中國歷代行政區劃變遷”一課教學,通過史學閱讀,選取適用學生、符合教學立意的史料,設置有效問題加以展開,既有助于教師專業素養的提升,更利于學生歷史理解能力的培養。

[關鍵詞] 史學閱讀;歷史理解;地方行政區劃

“不鉆進史料中去,不能研究歷史;從史料中跑不出來,也不能懂得歷史。”[1]通過對史料的選擇、甄別和運用,培養學生用歷史的思維去思考和解決問題,成為當前歷史教師必須面對的問題。以中國古代地方行政區劃變遷為例,人民版高中歷史教材對其解讀相對簡單,但從課程標準和專題主線來看,探究其演變的具體歷程顯然更有助于學生歷史理解能力的提升。郡縣制與分封制相比較是歷史的進步,但為什么漢初統治者采用郡國并行制?漢、唐、宋地方管理普遍采用三級制,有何異同?為什么說元代行省的設置較好解決了中央和地方之間的關系?這些都需要史料來解讀。“只有符合了教學目標的定位,史料才能夠補充教材內容的不足,才能夠更好地凸顯課堂教學的價值。”[2]

為達成教學目標,加深學生對此問題的理解,筆者閱讀相關史學成果,梳理出中國歷代行政區劃變遷的大致脈絡。[3]針對學情,設置問題,分三部分展開教學,具體教學過程如下。

探究一 秦漢時期的郡縣兩級制

材料一:春秋之世,滅人之國者固已為縣矣。

——顧炎武《日知錄》卷二十二

材料二:分封制的弊端逐漸凸顯,出現了“大臣太重,封君太眾,上逼主,下虐民”(《韓非子·和氏》)的混亂局面……秦早在作為周的附庸時,就位于對西戎作戰的前線。周平王東遷后。秦被正式封為諸侯,“平王封襄公為諸侯。賜之岐以西之地。”(《史記·秦本紀》)。這就使秦直接與犬戎對抗。西周的滅亡,使秦深切意識到諸侯的不可靠。

——摘自黃棟法《綜論秦國秦朝實行郡縣制的原因》

[設問]閱讀材料,結合書本,補充材料二的省略部分。

[設計意圖]補充史料,開闊學生視野,培養學生閱讀史料的習慣,增強提取有效信息的能力。通過史料的呈現,讓學生知道郡縣制的設置不是一蹴而就的,而是經歷了漸進的歷史過程,體現了歷史的延續性;同時郡縣制的設置是在分封制弊端逐漸凸顯的情況下進行的,體現了歷史的進步性。

材料三:“高祖創業,目不暇給,孝惠享國又淺,高后女主之難,成太宗之業者,亦賴之于諸侯也。”

——《漢書·諸侯王表》

材料四:漢初,戰爭導致“大城名都民人散亡,戶口可得而數載十二三”;社會動蕩不安,經濟凋敝……與此同時,地區間經濟發展水平懸殊導致難以制定統一的經濟政策,加大了施行“令出于一”的單一郡縣制的執行難度……漢中央給予封國較大的經濟、政治等權力,將權力適度下放,令諸侯“掌治其國”,“孝惠、高后時天下初定,郡國諸侯各務自拊循其民”……劉邦分封同姓之初,便已意識到對于封國的離心傾向必須加強控制,并且制定了一些法令措施以限制地方權力過大。首先從封國的官制而言,王國的傅、相由中央任命,王國僅有二千石以下官吏的任免權;其次在軍事上,地方封國雖有郡國兵,但“王欲發兵,非有漢虎符驗也”;此外,王國須向中央交納獻費,諸侯王須定期到京都朝見皇帝等等。

——據湯其領《西漢郡國并行論》等整理

[設計意圖]經濟基礎決定上層建筑,漢初郡國并行制的確立是建立在社會經濟提供的現實基礎之上的,順應了歷史發展的客觀需要。取周秦之制而兼用之,不是對郡縣制的否定,亦不是歷史的倒退,而是對建立中央必要集權和地方適度分權相結合的縱向關系模式的初步探索,其根本目的在于鞏固統治。通過解讀,學生學會把歷史放在特定的時代背景下去考察,學會用發展的眼光看問題;通過史料呈現,問題引導,體會漢代封國與周代封國的異同,培養學生對比分析問題的能力。

材料五:文帝時,吳王濞“詐稱病不朝,于古法當誅,文帝弗忍,因賜幾杖,德至厚”;景帝時,膠西王端“數犯法,漢公卿數請誅端,天子弗忍,而端所為滋甚”。

——據《漢書》《史記》等整理

材料六:漢祖龍興,取周、秦之制而兼用之,其亦有意于矯前世之弊矣。惜乎措慮不遠,封爵過制,中世以后,尾大之勢浸成,而遂兆吳、楚七國之變……故賈誼在文帝時建言,天下治安,莫若眾建諸侯,而少其力。至武帝時,主父偃復請令諸侯得推恩分子弟以地,武帝從之。于是蕃國始分,而支庶畢侯,列國之勢,浸以削弱,終西都之世無復反者。

——徐天麟《東漢會要·封建上》

[設問]閱讀材料,結合所學,簡述中央與地方矛盾斗爭的過程。

[設計意圖]漢初實行郡國并行制,但因統治者對諸侯采取縱容政策且“措慮不遠,封爵過制”,導致諸侯逐漸做大,為鞏固統治不得不采取削弱諸侯的措施,郡國并行制向郡縣制演變。漢代中央政權與地方之間既有斗爭性,又有統一性,其關系演變經歷了控制——失控——再控制的過程,以尋求兩者之間“度”的平衡。通過上述解讀,培養學生閱讀史實,理性歸納、闡述歷史的能力,同時讓學生體會歷史發展的階段性特征。

探究二 漢唐以來三級行政體制的演變

材料一:漢武帝在郡級政區之上設立了十四部,作為監察區。首都附近諸郡由司隸校尉部所轄,其他郡國則分屬十三個刺史部。每部設刺史一人,按六條規定檢查地方長官的行為,但不管理地方行政事務……東漢大部分時間,州一直是以監察區域的形式存在。直到東漢末年……朝廷不得不派中央的高級官吏——九卿,出任州牧,授予其兵權、財權和政權,以鎮壓農民起義軍。這樣一來,州就成了郡以上的一級行政區劃……黃巾起義雖然失敗,但徹底動搖了東漢王朝的統治。鎮壓農民起義軍的各地州牧,漸成割據獨立之勢,東漢王朝最終在軍閥混戰中覆亡。

——周振鶴《中國歷代行政區劃的變遷》

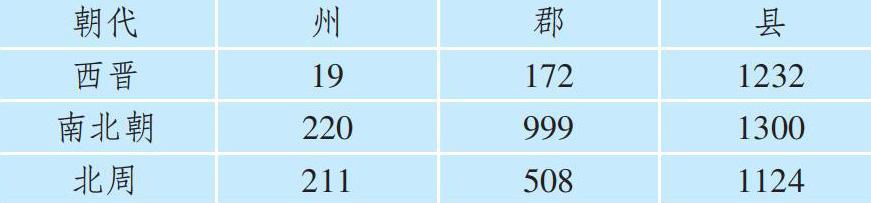

材料二:兩晉南北朝時期州、郡、縣政區數量簡表:

朝代 州 郡 縣

西晉 19 172 1232

南北朝 220 999 1300

北周 211 508 1124

[設問]根據材料一,指出州的功能發生了怎樣的變化,并概括漢代地方行政區劃的演變過程;材料二反映了什么問題?根據所學知識你認為該如何解決?

[設計意圖]了解不同類型和來源的史料價值,多角度解讀歷史,培養學生解讀圖表的能力,通過縱橫對比尋找歷史的演進軌跡,感悟歷史變化的漸進性和復雜性。

材料三:高祖受終,惟新朝政,開皇三年,遂廢諸郡。洎于九載,廓定江表,尋以戶口滋多,析置州縣。

——《隋書·地理志》

材料四:隋唐的二級制,雖然模仿秦漢制度,但行政管理形勢已經不可同日而語了。隋的疆域比秦大,唐的統治比漢深入,對中央政府來說,管理二三百個州卻是很大的問題,派遣監察官員勢在必行。貞觀元年(627年),按山川形便分全國為十道,唐玄宗開元年間(713—741年)將貞觀十道分割為十五道,“每道置采訪使,檢察非法,如漢刺史之職”……天寶末年,為撲滅安祿山及其后繼者史思明的叛亂,唐朝政府在全國普遍設置方鎮,等到平叛戰爭結束,這些戰時區劃保留下來,節度使兼采訪使的制度也固定下來,而且兩使兼而為一,州縣之上自然形成了新的一級政區……唐代最終亡于藩鎮割據。

——摘自周振鶴《中國歷代行政區劃的變遷》

[設計意圖]閱讀材料,捕捉材料的關鍵信息,培養學生的史料實證能力;通過材料的閱讀,引導學生梳理材料的核心觀點,明確隋唐地方行政區劃的演變軌跡,并與漢代地方行政區劃作比較,培養學生分析、比較問題的能力。

材料五:“節鎮太重,君弱臣強”是漢唐兩代留下的最為慘痛和深重的歷史教訓,但漢唐兩代的經驗又表明,在一個幅員遼闊的國家里,施行純粹的兩級制是有很大困難的。趙宋王朝經過一段時間的摸索,“以天下土地形勢,俾之分路而治”……該機構的設置一改漢州、唐道固定區域、固定治所、固定機構、固定人員、權力集中的設置原則,每路設四個機構,轉運司、提點刑獄司、提舉常平司和安撫司。

——摘自張小穩《宋代的路:劃時代的地方行政制度設計》等

材料六:宋懲五季之亂,削藩鎮,建郡邑,一時雖足以矯尾大之弊,然國亦以寖弱。故敵至一州則一州破;至一縣則一縣慘,中原陸沉,痛悔何及。

——《宋史·文天祥傳》

[設計意圖]制度的變遷有其內在的規律并呈現階段性特點。通過材料的呈現,讓學生明白宋代的“路”是統治者總結歷史經驗并結合時代條件所創設的,同時宋代的路與前代行政區劃相比又有其獨特的特點。但我們不能簡單地認為新的制度創設一定比舊制度進步,路的設置也有其局限性,它使中央王朝對外邊防的能力大大減弱,有宋一代,外患不止,宋朝也亡于外敵入侵。

探究三 元朝以降行省制度的確立與完善

材料:中央政府以命令授權形式將部分權力交予行省行使,一切治權皆屬中央政府,行省只是中央的代理而已。無論行政、財政、軍事、司法諸事權,朝廷總是在掌握某些基本權力的同時,把相當一部分權力分寄于行省,然后借行省集權于中央。

——李治安《元代行省制的特點及歷史作用》

[設問]根據材料并結合所學,概括元代行省的特點。

[設計意圖]培養學生閱讀史料,提取有效信息的能力。引導學生將行省的設置放到中國歷史的長時段中考察,探究其背后隱藏著古代中央與地方權力結構的發展歷程,加深對歷史的理解。

從秦漢到明清,中央對地方的控制一脈相承,但不同時期呈現不同的特點,地方管理制度也隨之演變。因此,當我們以今人的眼光去看待古人的智慧時,應對歷史保持更多的溫情與敬意。唯有如此,才能更好理解歷史,理解那個逝去的時代。以上教學流程體現了教師通過史學閱讀,選取適用學生、符合教學立意的史料,設置有效問題來幫助學生理解歷史的過程。該過程其實就是一個完整的史料研習的過程,教師基于史學閱讀、教學設計提升了專業素養,學生基于歷史問題的解決,歷史理解能力得到了較大提升。

[參考文獻]

[1]翦伯贊.史料與史學[M].北京:北京大學出版社,1985:60.

[2]袁廷虎.基于學科素養建構的史料教學研究[J].歷史教學,2015(12):15.

[3]王波.中國古代地方行政區劃的變遷——從2015年浙江高考第15題說開去[J].中學歷史教學,2016(10):50-51.