信息素養內涵模型“再構”

徐艷飛 余 鵬

(1攀登閱讀研究院,北京 100010;2喀什大學教育科學學院,新疆喀什 844000)

2018年4月13日教育部頒布了《教育信息化2.0行動計劃》,行動計劃的實施將全面促成信息技術向教育發展的內生變量轉化,而個體信息素養水平從中起到關鍵作用。也正因此,在2.0行動計劃中明確提出到2022年基本實現“三全兩高一大”的發展目標,其中,“兩高”指的是信息化應用水平和師生信息素養普遍提高,并努力實現“從提升師生信息技術應用能力向全面提升其信息素養轉變”,這對信息素養內涵的實踐性提出了更高要求。同時,無論是出于素養的后天性,還是作為教育概念的信息素養,其內涵建構都應兼具“是什么”(構成要素)和“如何是”(發展規律)。基于此,下文將在對國內相關文獻梳理的基礎上,借鑒心理學和教育目標分類學有關理論,以要素解析和發展水平框架詮釋相結合的方式,“再構”信息素養的內涵模型。

1 國內相關研究概況

國內有關信息素養內涵的研究大致可以分為三類。一類是最初的有關信息素養內涵的本土化描述,其中較早的是王吉慶[1]的研究。他認為“信息素養是人們在信息社會獲得信息、利用信息、開發信息方面的修養與能力”,由信息意識與情感、信息倫理道德、信息常識以及信息能力等構成;郭朝明[2]則認為信心素養是涵蓋面較廣,以獲取、評估、利用信息為特征,傳統與現代文化素養相結合的科學文化素養,包括信息意識、信息知識、信息能力以及信息道德等方面。上述研究大都立足于我國實情,對信息素養這一舶來概念做出了相應的界定,但多囿于描述層面。一類則側重于對信息素養內涵成分的解構,并開始嘗試與教育實踐相結合,其中有代表性的是李藝、鐘柏昌[3]的研究。他們借鑒國外相關研究成果,將信息素養解構為知識、技術、人際互動、問題解決、評價調控、情感、態度和價值觀六個相互關聯的成分,進而詮釋各成分的教育要意。此類研究對教育教學中信息素養培養的總體目標及課程標準起到一定的指導作用。最后一類是近期的有關信息素養評價的研究,其中吳砥等[4]的研究提出了中小學生信息素養評價指標體系建構的文獻調研、專家咨詢和實證分析三步流程,并闡釋了相應的系統、動態、可操作和能力導向四原則。通過梳理可見,上述研究多聚焦于“是什么”,但總體研究導向則越來越突出信息素養內涵的教育實踐價值,尤其是強調系統性和可操作性。而《教育信息化2.0行動計劃》的制定,無疑是對信息素養內涵的實踐性提出了更高、更迫切的要求,故下文將從信息素養要素解析出發,進而提出相應的發展水平框架,終完成對信息素養內涵的“再構”。

2 信息素養要素解析

2.1 信息素養的初始要素

在國際上,亞太經合組織(OECD)在(1997年—2005年)所實施的有關素養界定與遴選的“理論框架與概念基礎”項目(DeSeCo)中,將核心素養界定為:個人實現自我終身發展、融入主流社會和充分就業所必須的知識、技能和態度的集合,具有可遷移性,并且發揮著多樣化的功能;歐盟在2005年發表的《終身學習核心素養:歐洲參考框架》中指出:“素養”是適宜于特定情境的知識、技能和態度的組合[5]。在國內,林崇德[6]教授在《21世紀學生發展核心素養研究》中提出素養涵蓋了知識、技能及態度的集合,并將國際上對于核心素養內涵的界定歸納為兩類,其中一類為整合知識、技能、態度的能力描述式;無獨有偶,2017年11月,崔允漷[7]教授在第15屆以“基于核心素養的課程建構”為主題的國際課程論壇上,通過“開車”的例子說明了知識、技能、能力以及素養之間的關系,即在掌握知識與技能的基礎上獲得能力,而能力只有在正確的價值觀或態度的指引下才能演變成“素養”。

綜上,不論是國外還是國內多數研究支持將知識、技能、態度視為“素養”三個主要組成要素,且知識、技能與態度三者之間并非簡單的相加關系,而是互促融合的關系,這一點亦得到認知心理學的證實。認知心理學視素養為后天習得的能力,是以知識和技能為基礎,并經過在新情境中應用、鞏固等過程轉化而成的,而在其轉化的過程中必須要有正確價值觀或態度的引領[8]。據此,本文將信息素養內涵結構劃分為信息知識素養、信息技能素養、信息態度素養三個初始要素,并在此基礎上繼續細化出相應的子要素。

2.2 信息素養的二階要素

2.2.1 信息知識素養

信息知識即人們對信息屬性與聯系的能動反映,是個體在與信息環境的不斷相互作用中,通過對知識有意義的建構而獲得的。信息知識在信息素養內涵結構中處于基礎地位,是信息技能習得與信息態度養成的前提條件。研究者們基于不同的視角對知識類型進行了分類,其中安德森等人(2001年)在對布魯姆教育目標重新修訂基礎上,將知識從具體到抽象劃分為四類,即事實性知識、概念性知識、程序性知識、元認知知識[9]。事實性知識是相互分離、孤立的內容知識,包括屬于知識以及具體的細節和要素知識;概念性知識是更為復雜、結構化的知識,包括分類、結構、原理等知識;程序性知識是關于“怎么做”的知識,包括方法、準則等知識;元認知知識是關于一般認知的知識以及自我認知的意識和知識,包括策略性知識、自我認知等知識[10]。安德森等立足于認知過程和結果所提出的知識分類以學習者為導向,重視外部表現和可評價性,具有很強的可操作性,據此本文將信息知識素養劃分為四個子要素,分別為信息基礎知識、信息技術知識、信息倫理知識以及其他相關知識。其中,信息基礎知識是指信息的內涵、種類、特征、組成部分以及運行規律等方面的知識,主要涉及事實性知識和概念性知識;信息技術知識是指信息技術硬件與軟件具體的操作程序、方法等,主要涉及程序性知識;信息倫理知識是指對信息與自我、信息與環境等關系的認知及在此基礎的自我調節和監控,主要涉及元認知知識;其他有關知識是遵循知識的相互關聯性,指個體應具備的其他與信息相關學科的知識(如:數學知識、外語知識等)。信息基礎知識、信息技術知識以及信息倫理知識三者總體呈遞進關系,而其他有關知識則對三個子要素的習得起到良好的互促共進作用,共同構成了信息知識素養內涵,如圖1所示。

圖1 信息知識素養構成

2.2.2 信息技能素養

信息技術能力簡稱信息技能,是指個體在接觸、獲取與應用信息的過程中獲得的合乎法則的認知活動及身體活動方式。信息技能的習得與應用依托于信息知識的掌握,受到信息態度的引領,在信息素養內涵結構中占據核心位置。教育學和心理學有關技能的分類標準各有不同,其中依據性質和特點,技能可分為操作性技能和心智性技能[11]。技能的操作性和心智性之分揭示了技能的不同水平,具有普適性,亦便于去分析和評價,故本文將信息技能素養細分為心智性信息技能和操作性信息技能。心智性信息技能是指個體借助于內部言語通過對信息的學習與總結而形成的合乎法則的認知活動,包括信息識別與評估、信息儲存與提取、信息獲取與分析、信息應用與創造等,具有內潛性、觀念性、簡縮性;操作性信息技能是指個體借助骨骼、肌肉以及相應的神經來實現信息的應用以及創造等活動,包括利用信息平臺進行人際交流、問題解決、參與學術探究活動等,具有外顯型、客觀性、開展性。但事實上,心智性信息技能和操作性信息技能兩者之間的劃分并不是絕對的,操作性信息技能的實現需要心智性信息技能的調節與指導,而心智性信息技能的獲得也離不開操作性信息技能的配合與協作,兩者之間互為統一構成了完整的的信息技能素養內涵,如圖2所示。

圖2 信息技能素養構成

2.2.3 信息態度素養

信息態度反映的是個體對信息所持有的具有一致性與持久性的傾向,具有調節功能、過濾功能和價值表現功能。信息態度貫穿于信息活動的整個過程,對信息知識和信息技能的習得與合理應用起到引領作用。心理學揭示態度由認知、情感和行為傾向三種成分構成,其中認知因素主要指個體對事物的認識,情感是對事物的好惡等體驗,而行為傾向則指對事物的反應方式。據此,我們將信息態度素養劃分為信息認知、信息情感和行為規范三個子要素。而布魯姆等人將情感領域的教育目標由低到高劃分為“注意/接受——反應——評價——組織——價值與價值體系性格化”五個層次,形象具體的描述了個體從認識到行為的價值循環內化過程,更有利于加深我們對信息態度子要素及相互間關系的理解。綜上,信息認知是指個體在與信息接觸過程中對信息的作用、功能等方面的認識,主要表現在對信息的察覺與關注力、反應靈敏力以及判斷能力等,是信息態度形成的前提和基礎;信息情感是指個體對信息的喜愛或厭惡等感情傾向,建立在信息認知的基礎上,同時推動或抑制著信息認知過程;信息行為規范是指個體在檢索、儲存、應用信息等過程中所表現出來的道德規范意識、社會責任意識以及安全意識等及相應的行為意圖,是建立在信息認知基礎之上,又受到信息情感的作用,如圖3所示。

圖3 信息態度素養構成

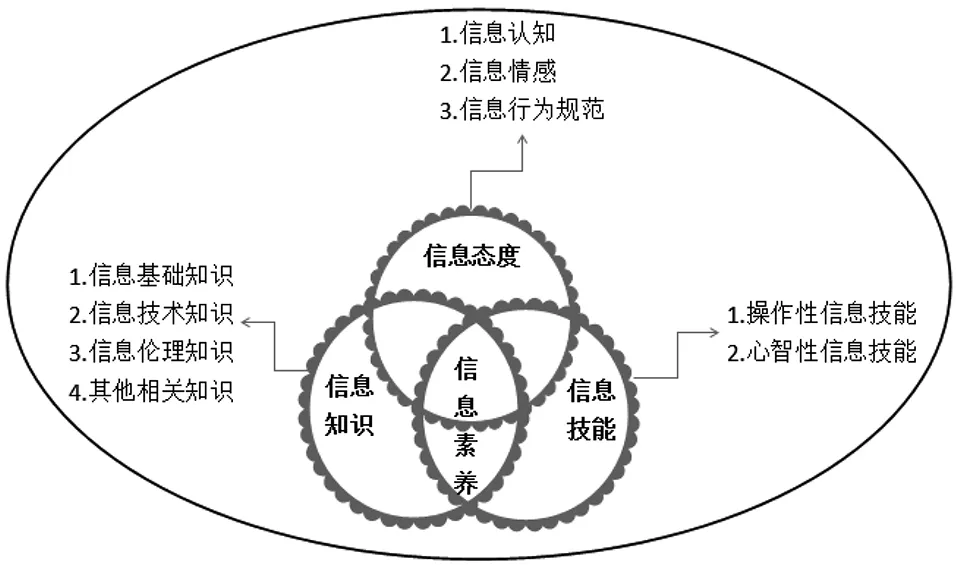

2.3 信息素養要素模型

總之,信息素養的習得是個體以真實的問題情境為載體,通過整合與遷移,將所習得的知識、技能以及態度等應用于真實情境,并在解決問題過程中通過調控、反思、改進而趨于完善的過程,而信息知識、信息技能以及信息態度三個初始要素的相互作用始終貫穿于整個過程。在此基礎上,本文進一步將初始要素細分出相應的子要素:信息知識分為基礎知識、技術知識、倫理知識和其它與信息有關知識;信息技能分為操作性技能和心智性技能;信息態度分為認知、情感及行為規范,最終構成二階九因子的信息素養要素模型,如圖4所示,其中信息知識是基礎,信息技能是核心,信息態度是引領,三者之間在相互依存的基礎上構成統一主體。個體只有在掌握信息知識的基礎上,才能促進信息技能的習得與應用及信息態度的孕育與培養;信息技能習得與應用則有助于深化對信息知識的理解、形成良好的信息態度;而信息態度根植并反作用于信息活動的整個過程,信息知識的掌握、信息技能的習得與合理應用都有賴于個體對信息的態度。個體僅具備了豐富的知識和技能,還不能稱之為“有素養的人”,只有在正確的價值觀、積極的情感與規范的反映方式引領和調控下,才能升華為素養。

圖4 信息素養要素模型

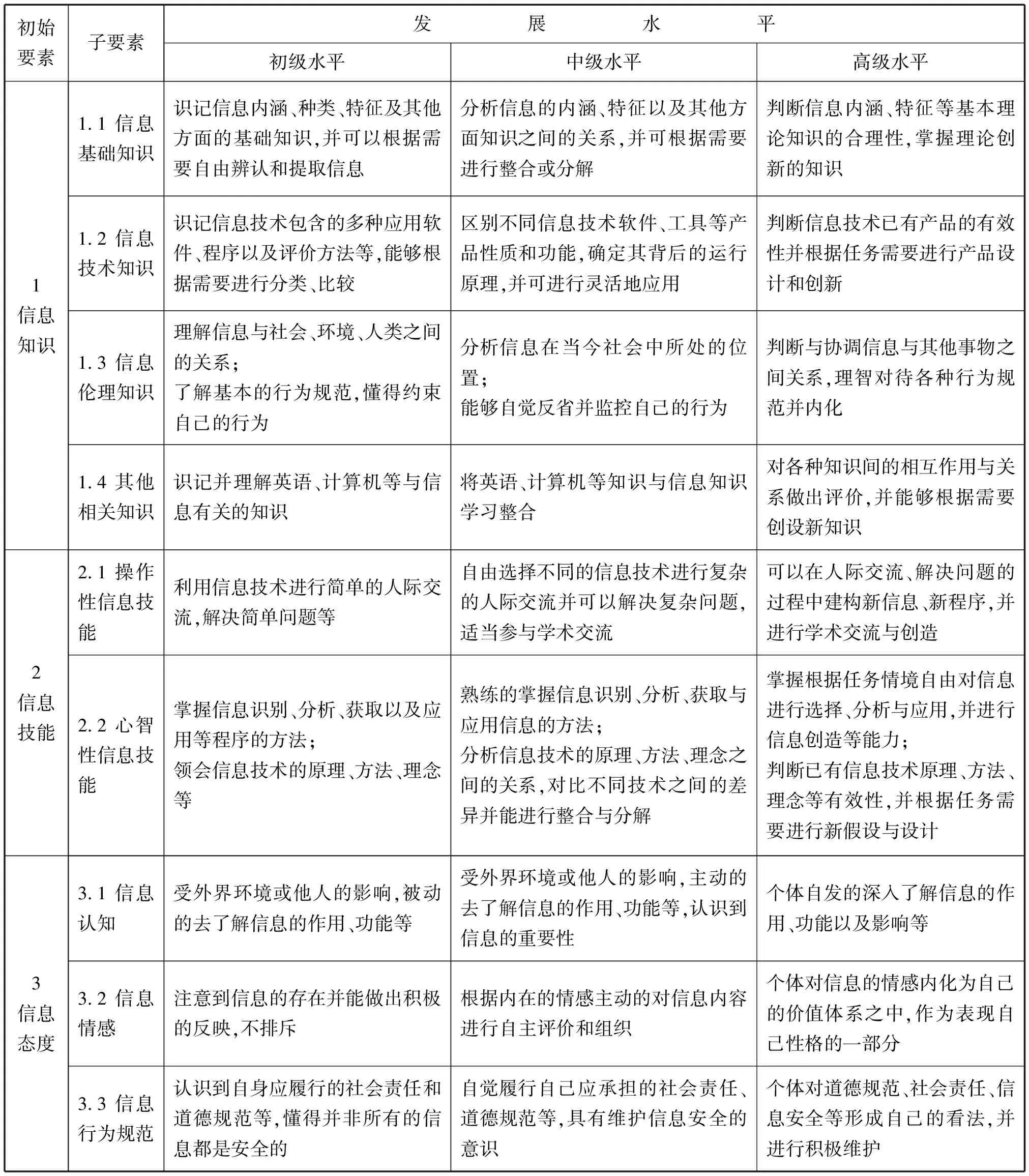

3 信息素養發展水平框架詮釋

信息素養要素模型詮釋了信息素養是什么樣的,而素養的習得是一個漸進且具有一定規律的過程,因此,在教育范疇內解析信息素養內涵,應兼顧信息素養的構成及其發展規律,以便于有的放矢的施教。安德森等人提出的認知能力完善分類學采用了“知識”和“認知過程”兩維框架,著眼于知識和知識習得過程,強調問題解決能力培養的重要性,這與素養教育的出發點有異曲同工之處;同時認知能力完善分類學充分考慮了在教育具體落實層面的可操作性問題,兼顧了目標和評估的一致性,有利于教育實踐的開展。因此,本文將安德森等人所提出的認知過程目標的“記憶”“理解”“應用”“分析”“評價”“創造”六個層級,按照難易程度統合為三個發展水平(即:初級水平對應“記憶”和“理解”;中級水平對應“應用”和“分析”;高級水平對應“評價”和“創造”),并在這三種水平上,對信息素養各要素的發展進行闡釋(詳見表1),以便于揭示信息素養發展的一般規律,同時,又可以將抽象的信息素養轉化為具體可操作的結果,并能在一定程度上避免對信息素養內涵的窄化、虛化等問題。

表1 信息素養各要素發展水平框架

4 總結

教育信息化2.0時代是致力于推動信息技術與教育的深度融合,而教育者和被教育者的信息素養既是保障,亦是目標,信息素養培養和習得的重要性急劇凸顯,這就對信息素養內涵建構提出了更高的實踐性要求。據此,本文在已有研究的基礎上,借鑒心理學和認知能力完善分類學有關理論,首先對信息素養要素進行了解析,細分出了知識素養、技能素養和態度素養三個初始要素和相應的九個子要素,進而闡釋了各要素的不同發展水平框架,以期為信息素養內涵的有效“落地”提供依據。然而素養并非與生俱來,具有可塑性與發展性。個體素養的習得過程、水平亦存在差異性,因此,即使是立足于教育視野的模式化詮釋,也難免存在僵化。同時,隨著大數據、云計算、物聯網、人工智能等技術的崛起和更新,信息素養內涵自身亦不斷拓展和深化,故本文所建構的信息素養內涵仍需在實踐中驗證、改進和不斷完善。