基于甘蔗產業鏈的我國東南沿海省份生態旅游村建設研究

韓喜紅

(安康學院旅游與資源環境學院,陜西安康725000)

0 引言

生態旅游這一概念最早于1983年由世界自然保護聯盟提出,之后國際生態旅游協會對將生態旅游進行了明確定義,即:具有保護自然環境和維護當地人民生活雙重責任的旅游活動[1]。生態旅游村落,是一種基于生態旅游概念延伸而來的集農業產業升級、發展循環經濟、保護生態環境等概念為一體的新型旅游度假形態。隨著全球自然環境持續惡化,這種以綠色可持續發展為理念,以發展循環經濟為目標,以生態保護為前提,以某一村落或村落群地域特色生態環境或人文景觀為主要旅游場景,開展生態體驗的旅游方式正逐漸被人所認可。

蔗糖產業是我國部分省份重要產業之一,尤其東南沿海一帶如廣西等省份,甘蔗種植、蔗糖產業更是部分地區區域經濟的支柱性產業。然而,部分甘蔗種植地區在甘蔗種植業發展過程中,存在生產形態落后、種植成本高、綜合經濟效益低以及造成一定污染等問題,一定程度上阻礙了當地甘蔗產業發展,較不利于蔗農拓展盈利空間。為此,本文以開展旅游業為主要目標,以廣西壯族自治區崇左市扶綏縣渠黎鎮生態旅游村為主要研究對象,對甘蔗產業鏈生態旅游村建設思路與模式進行研究。

1 扶綏縣渠黎鎮甘蔗產業及生態旅游村概述

1.1 扶綏縣渠黎鎮甘蔗產業現狀

廣西壯族自治區崇左市扶綏縣是全國甘蔗種植面積最多的縣域,常年種植面積達7.1×104hm2以上, 2019/20年榨季入廠原料蔗4.6×106t,縣內擁有2家全球知名大型制糖企業——東門南華糖業公司和扶南東亞糖業公司[2]。扶綏縣渠黎鎮是廣西自治區重點鎮,該鎮地域廣、物質資源非常豐富,全鎮共有耕地面積1.2×104hm2,其中旱地1.0×104hm2,水田0.2×104hm2[3]。渠黎鎮氣候溫熱、雨量充沛,特別適合種植甘蔗等經濟作物,該地區自進入21世紀以來一直堅持實施甘蔗“六化”(即品種良種化、管理智能化、生產機械化、經營規模化、灌溉水利化、產銷契約化)生產為載體,把甘蔗支柱產業做大做強,至今該鎮甘蔗種植面積、年入廠原料蔗以及榨季入廠原料蔗等均位列扶綏縣前列。

1.2 甘蔗產業鏈構建

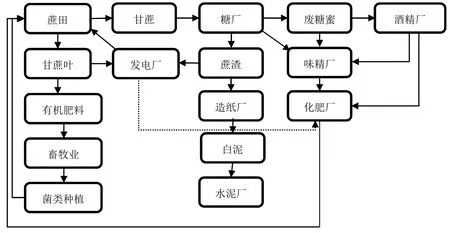

甘蔗的成長以及收割過程中,需要對甘蔗進行剝葉以促進甘蔗生長或方便進行榨汁,這一過程會產生大量的蔗葉。同時,甘蔗榨汁過程中也會伴隨蔗糖的產出而產生蔗渣、廢蜜以及濾泥等廢棄物。從甘蔗產業鏈角度分析,每生產1 t的蔗糖,通常會產生1~2 t蔗葉、2~3 t蔗渣、0.8 t廢蜜和0.25 t的濾泥[4]。甘蔗產業廢棄物回收工作,成為構建甘蔗產業鏈閉環的重點同時也是難點。渠黎鎮依托扶綏縣良好的甘蔗工業發展基礎,已經基本摸索出一條適合自身發展的甘蔗產業閉合鏈條。在蔗葉處理方面,渠黎鎮將蔗葉進行收集采取副產品綜合加工利用手段生產適合牲畜食用的飼料。而牲畜產生的糞便一方面可以用于培育食用菌,發展其他種植業,另一方面也可以用于生產優質高效有機肥,改良土壤返回甘蔗種植環節。蔗糖工業廢棄物處理方面,渠黎鎮依托扶綏縣積極推行蔗渣造紙工業發展,開發蔗渣造紙、木糖、機制木板、制糖專用吸附劑新產品,并取得良好成績;利用傳統工藝將廢蜜生產成食用酒精、酵母味素等,再利用廢液提取黃腐酸鉀生產生物菌肥還蔗還田;利用濾泥、除塵灰渣和液態黃腐酸鉀為原料,生產有機無機生物菌肥還蔗還田。渠黎鎮所在的扶綏縣已經初步形成了圖1所示的甘蔗產業鏈閉環。

圖1 扶綏縣甘蔗產業鏈閉環

1.3 渠黎鎮甘蔗產業生態旅游村模式

渠黎鎮“甜蜜之光”景區是渠黎鎮基于甘蔗產業所構建的一家3A景區。“甜蜜之光”景區集甘蔗種植、旅游觀光、蔗糖工業相關科研展覽、生態養生以及田園休閑體驗等功能于一體,實現了甘蔗種植業產業升級以及蔗農收入提升等目標[5]。“甜蜜之光”景區內風光迷人,建有“甘蔗博覽迷宮”,目前該博覽迷宮內共種植或收集超過286種來自世界各地的甘蔗品種,對于甘蔗科普事業貢獻極大,同時也成為吸引游客瀏覽的另一大亮點。

2 甘蔗產業鏈生態旅游村建設難點分析

2.1 甘蔗產業與產業鏈存在差異性

甘蔗產業是一類具有同類或相似屬性(甘蔗糖業)的企業經濟活動的集合,基于甘蔗產業的生態旅游,即以甘蔗產業為唯一或主要依托所開展的旅游項目規劃、旅游產品開發等行為[6-8]。甘蔗產業鏈則用于描述一類與甘蔗糖業有直接關系或間接關系的企業群結構,甘蔗產業鏈的概念要比甘蔗產業概念更為宏觀,同時兼具結構屬性與價值屬性。基于甘蔗產業鏈的生態旅游,是一種試圖基于甘蔗產業鏈上下游關系與相互價值,通過甘蔗產業鏈上下游輸送產品或服務,在實現甘蔗產業鏈上下游信息、經濟、物質流通與反饋過程中構建生態旅游模式的新思路,其復雜程度高于單純依托甘蔗產業所構建的生態旅游模式。

2.2 基于甘蔗產業鏈構建生態旅游村尚存問題

2.2.1 對產業鏈認知程度不足

扶綏縣已經初步完成了甘蔗產業鏈閉環系統建設,縣域經濟存在完整的甘蔗種植、蔗糖生產、廢棄物再利用等農業循環經濟發展基礎。具體到村一級而言,村民及村領導班子盡管已經非常注重以甘蔗種植業為基礎發展甘蔗產業循環經濟,但受限于自身能力,尚未能對甘蔗產業鏈與甘蔗產業之間差異性形成清楚認知;部分村落建設甘蔗產業鏈生態旅游村的目標,仍主要集中在利用循環經濟、第三產業提升經濟總量和村民收入方面,過于注重甘蔗產業或生態旅游產業所帶來的單一效益,忽視了甘蔗產業鏈條所有主體的綜合循環效益。

2.2.2 與甘蔗產業鏈融合程度較淺

在進行甘蔗產業相關生態旅游村建設時,多數政府部門、企業、村民等會將主要結合點與開發方向集中與甘蔗種植、甘蔗鮮食、蔗糖生產等環節,未能完全脫離“甘蔗”這一單一概念的桎梏,所開發的旅游產品也多為甘蔗食品、甘蔗農業體驗類項目、甘蔗科普類等,存在較高的項目局限性,與甘蔗產業鏈中其他主體如生態發電、循環畜牧業、其他種植業、生態造紙項目、釀酒廠等的結合程度較淺。這種單一產業鏈主體生態旅游村開發模式所帶來的弊端主要有2點:①無法充分調動甘蔗產業鏈其他主體參與生態旅游村建設的積極性,不利于縣域經濟全面發展;②單一的旅游產品體系無法形成持久的產品吸引力,游客較容易產生審美疲勞。

2.2.3 “甘蔗產業鏈+生態旅游村”模式品牌建設薄弱

扶綏縣是我國甘蔗產業較為發達的縣域之一,縣內甘蔗產業鏈與生態旅游事業的融合程度在全國范圍內已屬較為良好,但該縣甘蔗產業鏈與生態旅游村落融合發展品牌建設仍較為薄弱。如渠黎鎮“甜蜜之光”景區屬于3A級景區,具備較為優美的自然生態風光和人文設施,但在使用“百度”等搜索工具進行檢索時,所獲得檢索結果僅9個(圖2)。該生態旅游村品牌塑造能力差、宣傳手段匱乏等問題,已經成為阻礙甘蔗產業鏈生態旅游村產業結合項目帶動能力提升的重大瓶頸。

圖2 以“渠黎鎮‘甜蜜之光’景區”為關鍵詞檢索結果

3 甘蔗產業鏈生態旅游村建設思路

3.1 強化生態旅游村“產業鏈”意識

強化生態旅游村建設過程中的“甘蔗產業鏈”意識,是優化“甘蔗產業鏈+生態旅游”模式建設的基礎。由于我國部分甘蔗種植地區存在較為嚴重的勞動力流失現象,甘蔗種植生產等工作多以中老年人為主[9],在該類人群進行“甘蔗產業鏈”知識普及及產業整合的難度較大。政府部門應加強統籌規劃,與甘蔗產業鏈各主體龍頭產業進行密切合作,通過開放貸款、免費培訓等手段吸引年輕勞動力回歸。同時,政府部門、農業合作社等組織應積極開展“甘蔗產業鏈+生態旅游村”建設相關知識培訓、講座等,充分調動甘蔗產業鏈各主體參與生態旅游村建設積極性,從思想上促進甘蔗產業鏈與生態旅游村建設融合發展。

3.2 構建甘蔗產業鏈+生態旅游村深度融合模式

產業鏈+生態旅游村建設,應基于甘蔗產業鏈條各主體進行產品開發、項目規劃,構建甘蔗產業鏈+生態旅游村全面融合模式,在不斷的全面合作、競爭過程中,優化生態旅游村建設。除傳統的觀光式、體驗式甘蔗種植園旅游外,基于甘蔗產業鏈的生態旅游模式能夠為游客提供產業鏈下游如真菌種植、生態畜牧業養殖等的觀光、體驗式旅游體驗,以往單一的甘蔗、蔗糖美食類旅游體驗,也能夠在甘蔗產業鏈融合模式下進行補充;除進行制糖工廠參觀瀏覽外,游客還可以參觀甘蔗產業鏈其他主體如生態發電、蔗渣造紙以及糖蜜釀酒等,豐富甘蔗產業鏈生態旅游村產品類型;科研展覽項目方面,也能夠不再局限于單一的甘蔗品種展覽,可以基于甘蔗產業鏈開發多種動植物品種展覽,充分提升展覽項目趣味性等。

3.3 強化宣傳樹立良好的生態旅游村形象

基于甘蔗產業鏈的生態旅游村品牌宣傳具有一大優勢,即被宣傳主體將不再局限于“甘蔗”這一單一旅游產品。一方面,在豐富的產品類型支持下,政府、企業等能夠有更大的操作空間用于進行品牌形象塑造和產品營銷;另一方面,在充分的經濟利益推動下,其他甘蔗產業鏈主體對自身產品形象的重視程度會逐漸提升。兩者共同作用下,充分樹立起甘蔗產業鏈生態旅游村品牌形象。甘蔗產業鏈生態旅游村經營者除利用傳統的媒體、手冊、戶外廣告等營銷方式外,還可以積極與短視頻、新媒體影響進行對接,利用熱門大V平臺等加快甘蔗產業鏈生態旅游村的網絡化與信息化建設,在拓展生態旅游產品類型的基礎上構建全甘蔗產業鏈、立體化營銷體系。

4 結語

綜上所述,文章基于甘蔗產業鏈視角對我國東南沿海省份尤其廣西等地開展生態旅游村建設的相關問題進行分析;以扶綏縣為例總結了甘蔗主產區甘蔗產業鏈及生態旅游發展現狀,在分析甘蔗產業與甘蔗產業鏈之間的差異性的基礎上,總結了基于甘蔗產業鏈開展生態旅游村建設的方法。本文所得結論能夠為生態農業、甘蔗農業、旅游業的發展提供理論借鑒。