我國東中西部地區基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調關系研究

李麗清,周緒,趙玉蘭,盧祖洵

2016年10月中共中央 國務院頒布實施《“健康中國2030”規劃綱要》強調“健康是促進人的全面發展的必然要求,是經濟社會發展的基礎條件,是國家富強、民族振興的重要標志”[1],基層醫療作為我國醫療衛生服務體系的根基,為廣大城鄉居民提供醫療、預防、保健等服務,是保障人民健康的重要陣地[2],發揮著醫療衛生服務體系的“網底”作用。2018年,我國基層醫療衛生機構達94.3萬個,占醫療機構總數的94.6%,而基層醫療衛生機構床位數、衛生技術人員數僅占全國總量的18.8%和28.2%,財政收入占醫療總收入的14.9%,基層醫療衛生機構分配的醫療資源微乎其微,醫療資源配置嚴重失衡[3]。當前,我國正處于經濟高速度增長向高質量發展的過渡階段,人力資本積累水平的提高是推動我國經濟高質量發展的核心因素[4]。因此,改善國民健康狀況,提高人力資本質量,對于我國經濟發展轉型具有積極意義,而醫療資源配置的不合理則會明顯影響這一進程,尤其在我國醫療資源總量不足、人口老齡化程度進一步加深、人民健康需求多樣化背景下,更需明確基層醫療資源配置與區域經濟的協調發展情況,促進兩者間的良性互動,提高基層醫療服務水平,帶動國民健康持續發展,以推進健康中國宏偉戰略目標的實現,為經濟增長提供更加持久的動力。

隨著市場經濟的發展,醫療資源配置和利用由基層醫療衛生機構向城市公立醫院流動,基層醫療衛生機構服務能力被不斷削弱[5]。“強基層”一直是我國醫改工作的重點,分級診療、家庭醫生簽約服務、醫療聯合體等制度建設為“強基層”積累了大量的理論和實踐經驗[6],對于基層醫療資源配置公平[7-9]和效率[10-12]的研究頗多,并得出了基層醫療衛生機構資源配置不足、服務水平低、居民信任度不高、服務利用率低等結論。鑒于醫療衛生事業在經濟發展中的重要作用,國內學者從多個角度研究了醫療衛生事業與經濟發展的互動關系,如醫療保障制度與經濟發展[13-17]、醫療衛生服務與經濟發展水平[18-21]、衛生支出與經濟發展[22-25]等。此外,欒素英[26]和耿愛生等[27]分析了衛生事業對經濟發展的貢獻;李亦兵等[28]研究了基本醫療服務均等化與經濟增長的相互促進關系;張栗楠等[29]針對如何實現醫院醫療服務與社會經濟發展同步提出建議。研究從多個方面探討了醫療衛生服務與經濟發展的關系,但對基層醫療資源配置與經濟發展之間的關系研究較少。作為國家醫療衛生體系的重要基石,基層醫療衛生機構資源配置的公平和合理及與經濟發展的適應情況將會影響區域經濟發展水平的提升。目前,已有學者對基本公共服務與經濟發展之間的耦合協調關系進行了研究[30-31],對于基層醫療資源配置與區域經濟之間的耦合協調發展情況鮮有研究。基于此,本研究從系統耦合視角出發,嘗試構建基層醫療資源配置與區域經濟的耦合協調模型,分析我國東、中、西部地區兩系統間耦合協調發展關系,為提高基層醫療服務水平、促進我國基層醫療資源配置與區域經濟協調發展提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源 以全國31個省(自治區、直轄市)為研究對象,按照區域劃分標準將其劃分為東、中、西部3個區域。選取全國31個省(自治區、直轄市)的數據進行分析,基層醫療資源配置和經濟發展所選指標數據均來源于2014—2019年《中國衛生和計劃生育統計年鑒》《中國衛生健康統計年鑒》《中國統計年鑒》。

1.2 研究方法 利用耦合協調度模型對2013—2018年我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟水平的協調狀況進行實證分析,以反映區域發展耦合協調度的現狀及其演變規律。

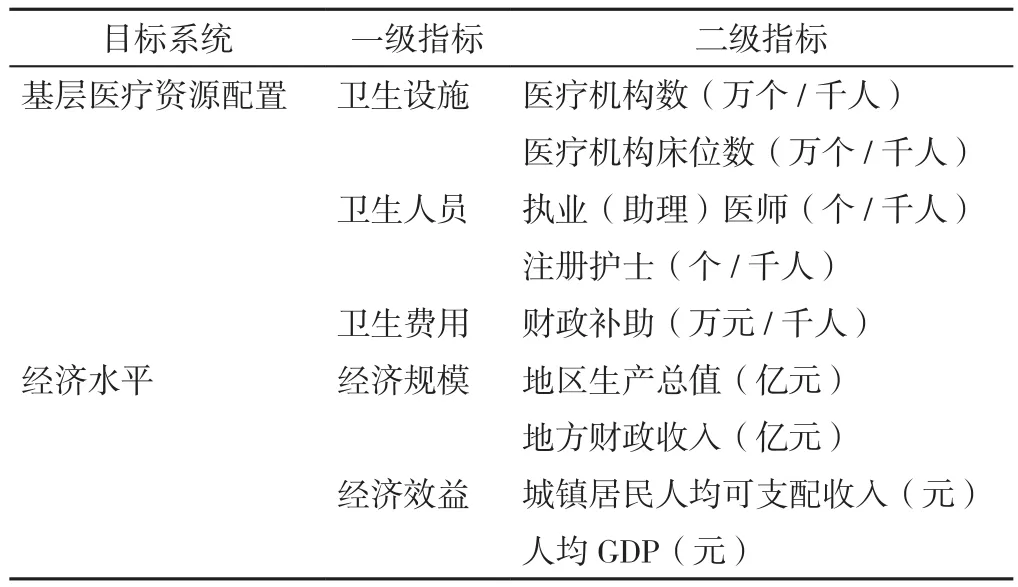

1.2.1 指標體系構建 衛生機構數、床位數、人員數常用于反映衛生資源配置的總體規模和人力資源情況[32],衛生財力資源代表了衛生資源配置對居民健康的影響程度。為準確評價我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟水平之間的相互作用關系,結合基層醫療資源配置的實際情況并兼顧指標體系的目的性、系統性、層次性等指標設計原則,從基層醫療衛生機構設施、人員和衛生經費3個一級指標下選取醫療機構數、醫療機構床位數、執業(助理)醫師、注冊護士和財政補助5個二級指標評價我國基層醫療資源配置的發展情況,為消除地區人口差異帶來的影響,各指標均采用人均指標(每千人口數量)表示。在經濟發展評價體系中,從經濟發展規模和經濟發展效益兩個方面選取地區生產總值、地方財政收入、城鎮居民人均可支配收入和人均國內生產總值(GDP)4個指標衡量地區經濟發展水平。最終,構建的我國基層醫療資源配置與經濟發展水平評價指標體系見表1。

表1 基層醫療資源配置與經濟發展指標評價體系Table 1 Primary care resource allocation and economic development evaluation system

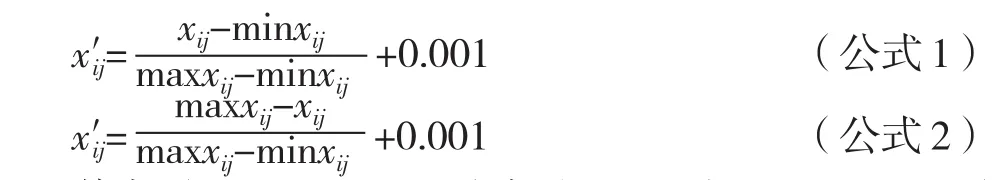

1.2.2 指標權重確定 由于各指標量綱不同,指標間不具有可比性,需對指標進行無量綱化處理。為避免賦值數的無意義,在數據的處理結果后加上一個略大于0的正數,如0.001。正向指標采用公式1進行標準化處理,負向指標采用公式2進行標準化處理。

其中i(i=1,2,3……m)表示地區,j(j=1,2,3……n)表示評價指標,xij表示原始數據,maxxij表示j指標序列下的最大值,minxij表示j指標序列下的最小值。

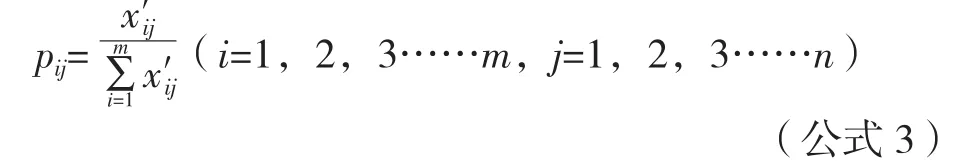

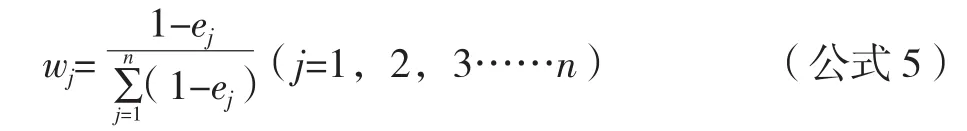

確定指標權重的方法分為主觀賦權法和客觀賦權法。為了確保研究的客觀性,通常傾向于客觀賦權法,其中熵值法由于其準確、簡便等優點,在實踐研究中得到廣泛應用[33]。熵值法計算步驟如下:

首先,計算j指標序列下i區域的比重pij:

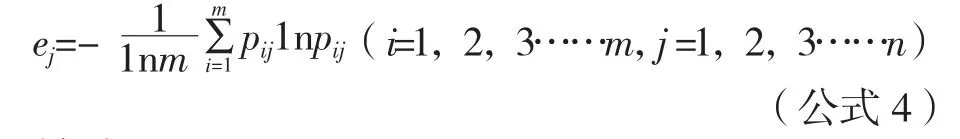

其次,計算j評價指標的熵值ej:

最后,計算第j個評價指標的權重wj:

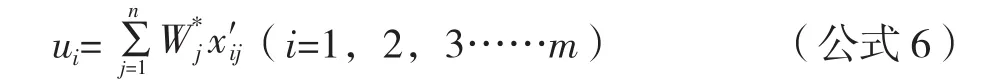

1.2.3 綜合發展水平測量 正確認識基層醫療資源配置和區域經濟發展現狀是促進二者協調發展的前提和關鍵。根據上述公式得到各指標權重和標準化得分值,采用線性加權法模型分別計算各省份兩子系統綜合得分值,對其綜合發展水平進行度量。其中,ui為系統綜合評價指數,ui越大表示系統發展水平越高。

1.2.4 耦合協調度模型 耦合度模型是一個物理模型,用來描述系統或系統內部要素之間相互作用、彼此影響的程度[34]。基層醫療資源配置與經濟發展系統相互影響,根據兩系統之間的耦合關系構建耦合模型:

式中,u1表示基層醫療資源配置子系統的綜合評價指數,u2表示區域經濟發展子系統的綜合評價指數,C為兩子系統的耦合度,取值范圍為[0,1]。C越大表示基層醫療資源配置與區域經濟的關聯程度越大,隨著C的增大,系統由有序向無序發展,當C=1時,表明兩系統處于最佳耦合狀態[35]。耦合度按高低可具體劃分為低水平耦合(0≤C<0.30)、頡頏(0.30≤C<0.49)、磨合(0.49≤C<0.79)、高水平耦合(0.79≤C<1)4個階段。

由于耦合度模型無法判別子系統是在各自何種發展水平之下的協調,為全面反映我國基層醫療資源配置和經濟發展的協調關系,引入耦合協調度模型:

式中,D為耦合協調度,取值范圍為[0,1];C為耦合度,取值范圍為[0,1];T為基層醫療資源配置與經濟發展整體綜合評價指數;α、β分別代表兩者的貢獻系數,因為研究中基層醫療資源配置與經濟發展具有相當的重要性,且α+β=1,令α=β=0.5。為了直接反映基層醫療資源配置和經濟發展的耦合協調度,對兩個子系統的耦合協調度進行等級分類[31],見表2。

表2 耦合協調度等級評價標準Table 2 Evaluation criteria for the degree of coordination between primary care resource allocation and economic development

2 結果

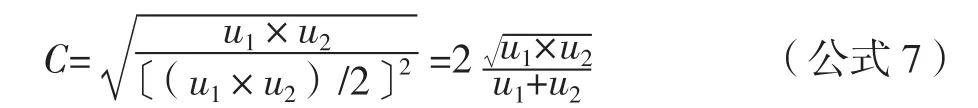

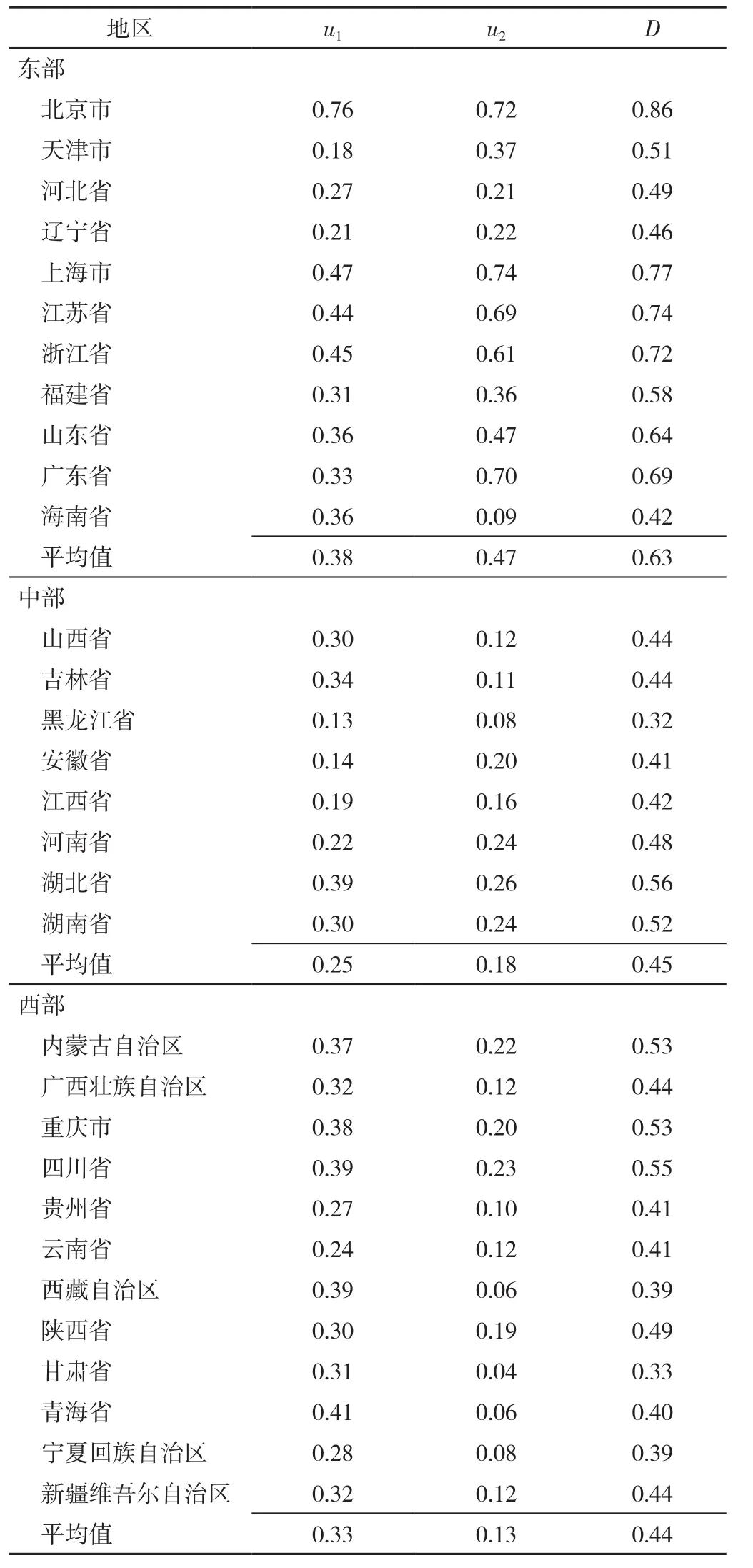

2.1 基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度的時間特征 運用上述公式分別測量2013—2018年我國東、中、西部基層醫療資源配置與經濟發展子系統綜合評價值u1和u2、兩系統間耦合度C及耦合協調度D,見表3。

表3 2013—2018年我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度分析Table 3 Degree of coordination between primary care resource allocation and economic development in eastern,central and western China from 2013 to 2018

近年來,我國基層醫療資源配置與區域經濟發展出現不同程度的波動,兩子系統發展水平整體上未發生較大變化。2013—2018年,東部地區基層醫療資源配置發展水平維持在0.38左右,中部和西部地區基層醫療資源配置發展波動較明顯,整體水平有所下降,基層醫療資源配置發展水平平均值分別為0.31和0.36,表明我國中、西部地區基層醫療服務發展存在一定短板。在經濟方面,我國區域經濟發展水平呈東、中、西階梯發展態勢,東部地區經濟發展水平維持在0.5左右,中部和西部地區基本穩定在0.18和0.13,中、西部地區經濟有較大提升空間。

2013—2018年,我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟發展耦合度年均增幅分別為0.21%、-0.41%、-0.23%,兩系統耦合發展均保持在高水平耦合階段,系統間關聯程度高,交互效應強,處于有序發展狀態。東、中、西部地區耦合協調度年均增幅分別為-0.31%、-1.69%、-0.45%,各地區耦合協調度水平出現不同程度降低,耦合協調類型未發生變化。東部地區耦合協調度維持在0.64左右,處于協調發展區間,同時基層醫療資源配置供給低于經濟發展所需,為基層醫療資源配置滯后型協調,基層醫療資源配置滯后阻礙著東部地區進一步協調發展;中部地區耦合協調度維持在0.47左右,處于過渡調和區間,對比基層醫療資源配置與區域經濟兩子系統,可知中部地區為經濟發展滯后型協調,經濟發展水平低成為制約中部地區協調發展的主要原因;西部地區耦合協調度維持在0.44左右,處于過渡調和區間,分析西部地區基層醫療資源配置與經濟發展水平可知,經濟發展子系統發展滯后阻礙西部地區協調水平的提升。

2.2 基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度的區域特征 從空間角度分析我國基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度的分布情況,計算2018年我國31個省(自治區、直轄市)基層醫療資源配置與經濟發展子系統綜合評價值和耦合協調度,見表4。

表4 2018年我國省域基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度分析Table 4 Degree of coordination between primary care resource allocation and economic development at the regional level in China,2018

從三大區域上看,2018年基層醫療資源配置與區域經濟耦合協調度東部地區最高(0.63),處于初級協調狀態,中部地區次之(0.45),西部地區最低(0.44),中部和西部地區處于瀕臨失調等級。

從各個地區上看,2018年東部地區各省份處于協調發展區間、過渡調和區間和失調衰退區間的數量分別為6、5、0個,整體以協調發展和過渡調和類型為主,其中北京(0.86)協調發展等級最高,達到良好協調等級,海南(0.42)協調發展等級最低,處于瀕臨失調等級。中部地區各省份處于協調發展區間、過渡調和區間和失調衰退區間的數量分別為0、7、1個,整體以過渡調和類型為主,無省份處于協調發展區間,耦合協調水平最高的為湖北(0.56),達到勉強協調等級,最低為黑龍江(0.32),處于輕度失調等級。西部地區各省份處于協調發展區間、過渡調和區間和失調衰退區間的數量分別為0、8、4個,整體以過渡調和和失調衰退類型為主,無省份處于協調發展區間,四川(0.55)耦合協調度最高,處于勉強協調等級,甘肅(0.33)耦合協調度最低,處于輕度失調等級。

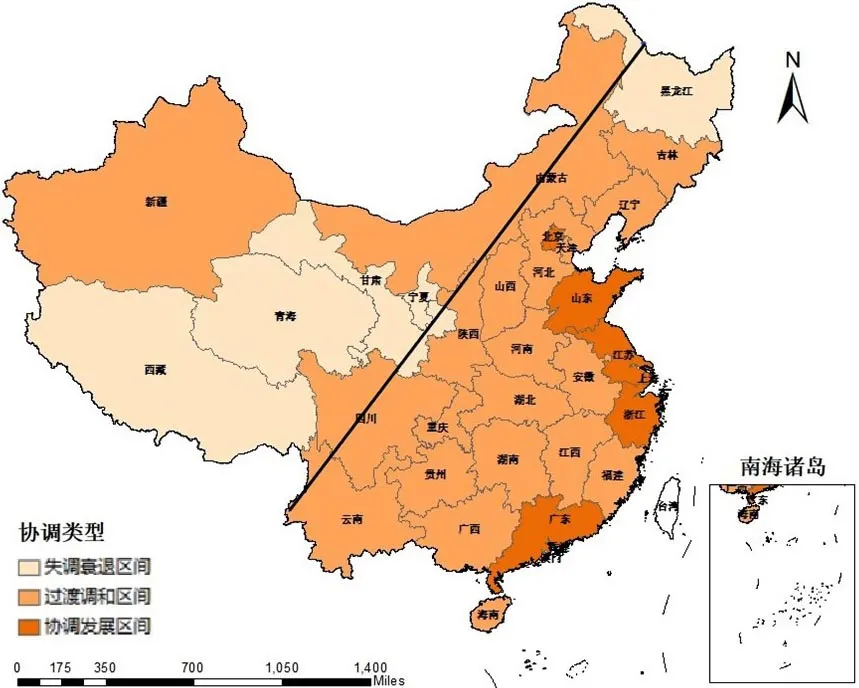

2.3 基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度的空間分布特征 根據耦合協調度分布圖(圖1),2018年我國基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度符合“胡煥庸線”的空間分布規律[36],耦合協調度中值區、高值區集中分布于胡煥庸線以東,耦合協調度低值區主要分布在胡煥庸線以西。統計研究表明,我國整體社會經濟也符合“胡煥庸線”的分布規律,胡煥庸線右側區域主要城市平均地區生產總值高于左側主要城市[37]。耦合協調度與經濟發展水平分布具有類似的空間特征,呈現出與當前經濟發展總體水平相一致的格局。地圖來源于中國基礎地理信息矢量圖[38]。

圖1 2018年我國省域基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度Figure 1 Degree of coordination between primary care resource allocation and economic development at the regional level in China,2018

3 討論

本文運用耦合協調模型從時間和空間角度對我國東、中、西部地區31個省(自治區、直轄市)基層醫療資源配置與經濟協調發展情況進行實證研究,根據各地區協調發展情況分析內在原因,為實現我國基層醫療資源配置與區域經濟間的協調發展提供依據。

3.1 我國基層醫療資源配置與區域經濟整體協調發展水平不高,各地區協調發展“穩中有降” 2018年,我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟耦合協調發展僅東部地區(0.63)勉強達到協調發展區間,中部地區(0.45)和西部地區(0.44)未實現協調發展,三大地區基層醫療資源配置與經濟發展耦合度都低于耦合協調度,處于低發展水平下的協調。全國31個省(自治區、直轄市)中僅6個處于協調發展區間,比例為19.4%,整體協調發展水平有待提高。2013—2018年,東、中、西部地區耦合度和耦合協調度水平出現小幅度下降,基層醫療資源配置與經濟發展不協調情況有加深的趨勢。各地區對于基層醫療資源配置與經濟發展的適應情況未給予重視,導致兩者間協調水平不高,協調發展出現倒退。因此,有針對性地促進基層醫療資源配置與區域經濟協調發展將成為東、中、西部地區未來發展的必然選擇。

3.2 東部地區協調發展水平提升受基層醫療資源配置滯后限制,中部和西部地區協調發展受經濟落后制約從基層醫療資源配置與區域經濟的耦合協調情況來看,我國整體協調發展水平不高。東部地區基層醫療資源配置水平未達到經濟發展需求,協調發展等級提升受到約束;中部地區和西部地區經濟發展滯后于基層醫療資源配置,未能實現協調發展。當前東部地區經濟發展迅速,基層醫療資源配置未能跟上經濟發展的步伐,以上海和廣東為例,上海和廣東經濟發展子系統綜合評價值分別為0.74和0.70,基層醫療資源配置子系統綜合評價值為0.47和0.33,兩子系統協調發展存在“脫節”現象,阻礙協調水平提升。中部地區在政策上的支持落后于其他地區,又因自然條件的限制形成了“中部塌陷”的跡象[39],經濟發展水平遠低于東部地區,發展速度不及西部地區,制約基層醫療資源配置與經濟的協調發展;西部地區幅員遼闊,人口稀少,受歷史、社會、自然條件等多方面因素影響,經濟發展處于全國最低水平,經濟因素同時也阻礙著基層醫療資源配置與區域經濟兩系統間的協調發展。

3.3 協調發展存在地區間差異,經濟發展水平成為提升基層醫療資源配置與區域經濟耦合協調水平的重要因素 我國基層醫療資源配置與區域經濟耦合協調度分布有著顯著的空間格局特征,存在明顯的地區差異,基層醫療資源配置與區域經濟發展水平具有關聯性,耦合協調度高值區集中分布于東部經濟發達地區。政府醫療衛生的投入較強地依賴于地方的經濟與財政實力[40],經濟發展水平和質量的提升對于促進基層醫療資源配置乃至兩者協調發展將起到積極作用。北京和上海耦合協調發展水平位居全國前列,原因在于其發達的經濟對于基層醫療資源配置的支撐,進而帶動兩者協調發展。

4 政策建議

基層醫療資源配置與經濟發展存在相互影響、相互制約的關系,耦合協調發展狀況是衡量兩者可持續發展水平的重要標準。根據對我國東、中、西部基層醫療資源配置與經濟耦合協調發展的討論分析,給出以下建議,以促進基層醫療資源配置與區域經濟長遠可持續發展。

4.1 倡導基層醫療資源配置與區域經濟優質協調發展

各地區應加強對基層醫療資源配置與區域經濟協調發展狀態的研究,在提升基層醫療服務與經濟發展水平的同時,注意兩者之間的協調發展。基層醫療資源配置供給也應以當前區域經濟發展水平為基準,維持一定的基層醫療資源配置相對發展水平,避免與經濟發展不相適應的基層醫療資源配置超前與滯后供給。此外,針對基層醫療資源配置政策的制定應立足于不同時期經濟社會發展的實際需求,使基層醫療資源配置成為推動區域經濟發展的重要力量,達到基層醫療資源配置與區域經濟優質協調發展的目的。

4.2 加強基層醫療資源配置,提升基層醫療服務水平

各級政府應積極發揮主導作用,明確區域內基層醫療資源配置情況,合理調配衛生資源投入。針對資源匱乏地區,一方面加快區域醫療中心建設[41],實現短期內醫療服務能力的大幅提升;另一方面推動基層醫療衛生機構升級,選取醫療水平、人文建設、基礎設施較好的基層醫療衛生機構,按照實際需求進行設施建造、設備更新和人才引進,使基層醫療服務得到長遠發展。發達地區應充分發揮經濟和科技優勢,加強基層醫療衛生服務人才隊伍建設,對基層醫療衛生機構實施對口幫扶政策[42],強化醫療機構間縱向協作和交流,做到知識、技術及管理經驗的共享,實現優質醫療資源下沉,提高基層醫療衛生機構服務水平。

4.3 提高經濟發展水平,創造良好協調發展環境 經濟欠發達地區需積極探索經濟發展道路,提高經濟發展水平,帶動基層醫療資源配置的發展。以海南為主的東部地區可借鑒上海和江蘇的發展歷程,依靠其獨特地理位置和自由貿易港優勢,吸引投資,加強外貿、旅游等行業發展;中部地區與西部地區則需完善基礎設施建設,依托其勞動力成本優勢,承接東部地區制造業轉移,推動以勞動密集型制造業發展為基礎提升地區的經濟水平[43]。各地區也可鼓勵社會資本進入基層醫療服務市場,形成多元辦醫格局,將基層醫療資源配置的“短板”轉化為經濟新增長點。

基層醫療服務的發展提高了人們的健康水平,改善了社會人力資本結構,促進了經濟發展和社會進步,經濟水平的提高又為基層醫療資源配置的發展提供財政支持和良好外部環境,兩者相輔相成的關系也就為兩者之間的協調發展提出了更高要求。當前,我國東、中、西部地區基層醫療資源配置與經濟發展耦合協調度整體水平偏低,地區間差異較大,各地區需結合自身實際,提升基層醫療服務或經濟發展水平,合理配置基層醫療資源,適應當前經濟發展需求,以實現兩者的協同發展。

作者貢獻:李麗清、盧祖洵負責研究設計與質量控制;周緒負責文章的撰寫;趙玉蘭負責資料的收集與數據計算;李麗清、周緒、趙玉蘭、盧祖洵負責全文審核并對文章負責。

本文無利益沖突。