中國儲能產業發展未來可期

李元麗

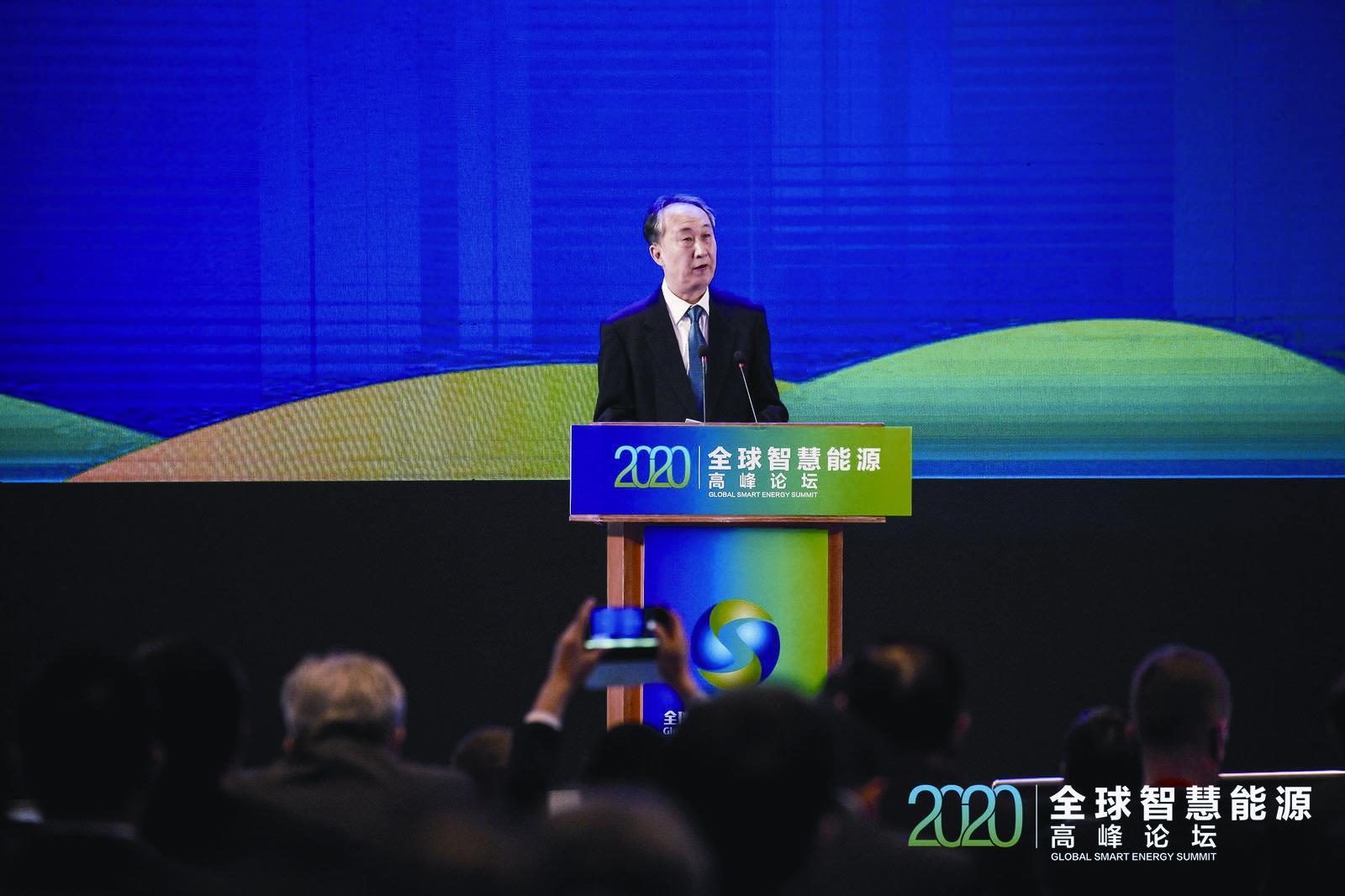

2020年11月10日,國家能源局監管總監李冶在2020全球智慧能源高峰論壇上指出,幾十年來,中國儲能產業通過搭建務實高效的全球儲能合作網絡,探索商業模式、對接資本與市場,推動中國儲能產業機制的建立,促進中國儲能產業健康發展,中國儲能產業已具備快速發展的基礎。雖然中國儲能產業面臨世界儲能產業逐步商業化、規模化和國際化的挑戰,但中國儲能產業發展未來仍然可期。

基本面:中國儲能產業發展迎來“春天”

“2020年,中國儲能產業面對政策變化和新冠疫情影響經歷了一些起伏,但從全局發展和長遠角度看,中國儲能產業快速發展的總體形勢沒有變,中國儲能產業發展的持續動力沒有變,中國儲能產業長遠發展的良好趨勢沒有變,我們對中國儲能產業發展迎來‘春天的基本判斷也沒有變。”中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所副所長陳海生如是說。

據中關村儲能產業技術聯盟全球儲能項目庫不完全統計,截至2020年6月底,中國已投運儲能項目累計裝機規模達到32.7GW(吉瓦),占全球比重達17.6%。其中,電化學儲能技術應用累計裝機規模達到1831MW(兆瓦),與2019年同期相比增長了53.9%,中國儲能產業市場呈現了穩中有升的良好發展勢頭。

國家能源局監管總監李冶表示,中國多種儲能技術正在通過市場化的方式應用于可再生能源消納、分布式電力系統和微網、電力輔助服務以及電力系統的靈活性和能源互聯網等,可以遍布能源的生產與消費的各個環節,在儲能技術上和經濟上也取得了一定的效果。

此外,新基建的快速推進也正在成為中國儲能產業的增量市場。中國工程院院士、中國科學院物理所研究員陳立泉指出,隨著5G基站建設進程的加快,中國至少需要新建或改造1438萬個基站,將大幅提升對儲能電池的需求。

新動向:中國“新能源+儲能”發展提速

據了解,在政策引導支持下,中國“新能源+儲能”招標規模大增,配置儲能正逐漸成為新能源發電優先進入市場的前置條件。

目前,新疆、內蒙古、青海、河南、湖南、湖北、安徽等10多個省區,已出臺在新能源項目中增加配置儲能的相關文件,儲能配置要求大多在5%~20%之間。

業內人士認為,國家發改委、科技部及10多個省區出臺了鼓勵儲能的相關政策,在一定程度激發了可再生能源項目配置儲能的積極性。

“隨著新能源在電力系統中占比越來越高,勢必需要大量的可調節資源配套,而儲能是一種非常好的協調發電和負荷之間時空不匹配的手段。中國儲能產業的未來是可期的,但發展也需要政策支持,而不是盲目推進‘新能源+儲能模式。”國家電網青海省電力公司綠能數據有限公司總經理董凌給出了自己的思考。

業內人士預測,在“新能源+儲能”漸熱的背景下,“十四五”時期儲能的作用會被放大,如何發揮儲能的優勢需要重點研究。

業內人士指出,“新能源+儲能”不是主動需求,而是迫于壓力。在商業模式模糊的情況下,電網不會盲目投資,而當儲能支持政策落地后,電網側儲能仍將是主導,對“新能源+儲能”需持謹慎態度。

看未來:通過試點示范促進中國儲能產業升級

未來,中國儲能產業到底如何發展?李冶透露,國家能源局圍繞中國儲能產業規模化、標準化、市場化和產業化的應用,正在組織開展中國儲能產業試點示范工作,準備在全國已經投產電力儲能工程中,組織篩選一批儲能試點示范項目,通過試點示范來促進先進儲能技術裝備與系統集成創新,建立健全相關的技術標準與工程規范,培育具有市場競爭力的商業模式,推動出臺支持儲能發展的相關政策和法規,全面促進中國儲能產業升級。

中國儲能產業發展的瓶頸究竟在哪里呢?業內人士普遍認為,現在中國儲能技術得到了廣泛認可和規模化應用,但中國儲能產業卻缺少“身份證”,中國儲能產業的主體地位沒有被明確。

在全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群看來,中國大規模發展儲能產業不存在政策問題,但存在標準問題。比如,中國儲能產業參與電力市場交易缺乏明確和穩定的價格機制、審批和管理缺乏統一的規則、產業標準規范尚不完善等。“為此,我們要明確中國儲能產業的法律地位、建立價格機制,對于保障電網運行安全和輸配電服務的電網側儲能納入電網規劃,在準許進入輸配電成本核算的同時,不斷完善行業標準和管理體系,確保中國儲能產業安全可持續發展,建設吉瓦時級大型儲能示范站。”曾毓群這樣建議。

中國陽光電源副總裁吳家貌表示,隨著儲能技術成本的不斷下降,中國儲能產業除了需要解決行業標準缺乏的問題,還要建立更加完善的峰谷電價差動態調整機制和探索儲能的容量市場機制,保證政策的穩定性和可持續性。

“中國儲能產業要加強統籌,促進可再生能源與儲能的協調發展,做好儲能與能源系統協調發展的前瞻性規劃研究,提高儲能資源利用效率,明確儲能準入門檻。”李冶建議。“要完善中國儲能產業調度運行機制,提升消納能力。研究制定儲能電站的調度運行規則,明確調度關系歸屬、功能定位和運行方式,健全調度運行監管機制,提升儲能電站的利用效率,確保公平調度。”