海絲星座小衛(wèi)星:走!帶你追光瞰海

薛思涵 余小龍

看家本領(lǐng):“千里眼”

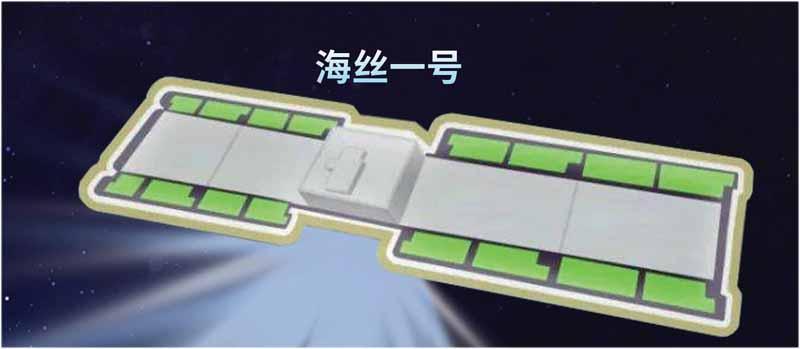

在全球氣候變化背景下,為滿足近海及城市水源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)的需求,中國(guó)利用最新發(fā)展的低成本微小衛(wèi)星技術(shù),于2020年12月22日,發(fā)射了海絲一號(hào)合成孔徑雷達(dá)(SAR)小衛(wèi)星,并計(jì)劃發(fā)射海絲二號(hào)多光譜水色小衛(wèi)星。

海絲一號(hào)是國(guó)際首顆C 波段輕小型合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星。什么是合成孔徑雷達(dá)呢?它就像一臺(tái)“相機(jī)”,這臺(tái)“相機(jī)”捕捉的不是人眼可見的光,而是由它本身發(fā)射并從目標(biāo)散射回來(lái)的微波。當(dāng)海絲一號(hào)掃過(guò)特定區(qū)域時(shí),它會(huì)不斷運(yùn)動(dòng),同時(shí)對(duì)某一特定目標(biāo)進(jìn)行拍攝,獲取一系列影像。這些影像只是半成品,海絲一號(hào)會(huì)對(duì)這些影像進(jìn)行“數(shù)字”合成,最終獲得高清的遙感影像。

海絲一號(hào)的重量大約為180千克,不到傳統(tǒng)合成孔徑雷達(dá)(SAR)衛(wèi)星的十分之一。別看它重量小,它可是有一雙“千里眼”:因?yàn)槔走_(dá)波幾乎不受云層影響,即使是陰雨等惡劣天氣,也能穿透云層,進(jìn)行全天候觀測(cè)。

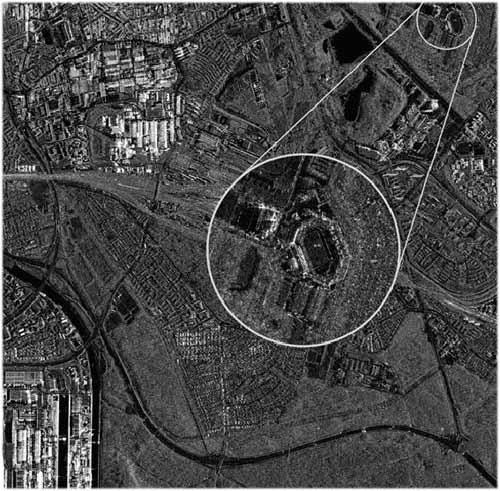

與人眼熟悉的光學(xué)成像不同,合成孔徑雷達(dá)(SAR)圖像是黑白圖,陸地上,黑色的可能是淡水、公路、操場(chǎng)等,白色的可能是房屋、飛機(jī)、汽車等;在海上,白色的為船舶,黑色的為油膜、生活污水排放、河流入海口淡水等。

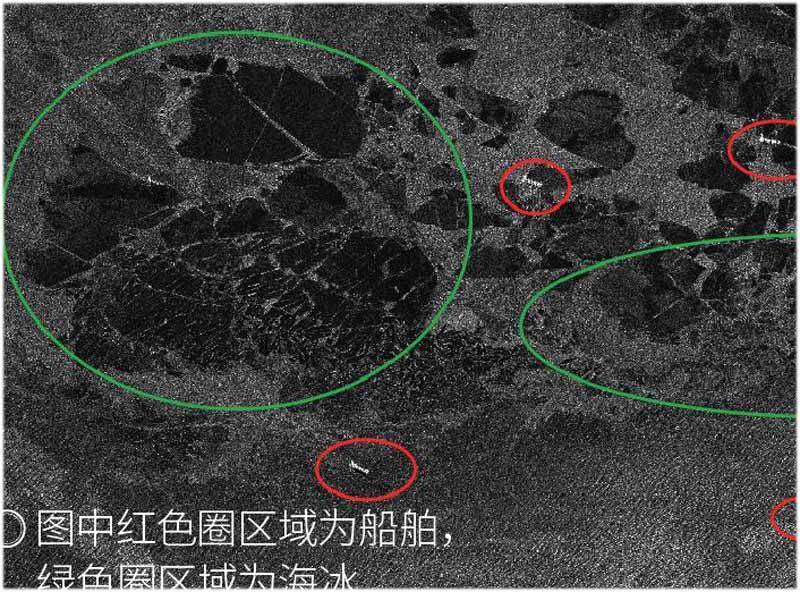

在太空中助力海洋

海絲一號(hào)可以對(duì)海面風(fēng)、浪、流、內(nèi)波等動(dòng)力環(huán)境進(jìn)行觀測(cè)。通過(guò)海絲一號(hào)的“千里眼”,能夠看到海面上風(fēng)浪的大小、海流的運(yùn)動(dòng)方向。對(duì)于需要出海或者在海上搭建建筑時(shí),這些信息非常關(guān)鍵。另外,海浪本身既是破壞力,也是潛在的新能源,借助海絲一號(hào)能看到這些能源的分布特點(diǎn);海冰會(huì)影響船舶航行,從海絲一號(hào)獲取的海冰分布特征,可指導(dǎo)船舶在海冰中航行。

海絲一號(hào)不僅對(duì)人類活動(dòng)有重要作用,還可以監(jiān)測(cè)海洋的污染,為環(huán)境保護(hù)部門提供相關(guān)決策依據(jù)。比如,海洋中的溢油和生活污水在圖像中呈現(xiàn)較暗的顏色,如果海岸邊出現(xiàn)許多暗斑,則存在被污染的可能。

“察顏觀色”的海絲二號(hào)

海絲二號(hào)是一顆多光譜的水色小衛(wèi)星,計(jì)劃2021年6月發(fā)射升空。與海絲一號(hào)黑白成像不同,海絲二號(hào)可以看到“五彩斑斕”的海洋。

海絲二號(hào)的工作原理是什么呢?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),太陽(yáng)光照射進(jìn)入水體后,因?yàn)樗械母∮沃参锖腿芙馕飼?huì)選擇性地吸收一部分顏色的光,但對(duì)于它們不喜歡的光,最終就會(huì)通過(guò)散射離開水面而被海絲二號(hào)接收到。因?yàn)樗械拿糠N物質(zhì)都有自己特定的“喜好”,科學(xué)家通過(guò)對(duì)比出水光和入水光在不同顏色處的“剩余量”,也就是海絲二號(hào)拍攝照片中不同水體的顏色,就可分析出水中主要有哪些物質(zhì),以及它們的含量了。對(duì)于清澈的淺海,比如美麗的南沙島礁,這些顏色“剩余量”能夠了解海底的成分及其深度。

海絲一號(hào)和海絲二號(hào)是互補(bǔ)的關(guān)系,對(duì)兩者數(shù)據(jù)綜合分析能夠?qū)^(qū)域生物地球化學(xué)過(guò)程做出更加精確的解釋,以服務(wù)于海洋“精細(xì)化預(yù)報(bào)”,對(duì)于海洋養(yǎng)殖、海岸帶旅游、養(yǎng)殖業(yè)執(zhí)法以及保險(xiǎn)賠付具有重要意義。