給海底做“CT”

于鵬飛 吳文男

如何讓地球乖乖做“CT”

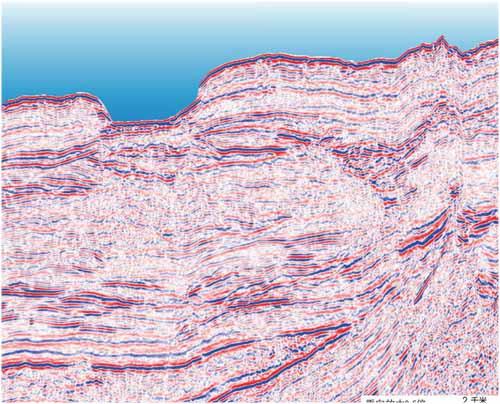

類似醫學上使用X-射線來透視身體結構,地球科學家也可以在海水表面或是海床上放置儀器,接收攜帶地下地層信息的地震波。海底“CT”利用空氣槍激發地震波傳播到海底,這些地震波遇到波阻抗界面會發生反射,反射的地震波攜帶了地下地層的信息,被拖攬、海底電纜、海底節點等儀器接收。我們在醫院做CT之前,醫生往往會要求我們拿走身上的隨身物品,例如手機、鑰匙、手表等,否則CT結果會不準確,而海底在做“CT”時,也存在著很多“隨身物品”。由于地球不會“乖乖”聽科學家的話,所以在地震采集的過程中,我們接收到的地震波往往攜帶大量討厭的干擾信號,這些干擾信號會干擾地質學家對地下真實模樣的判斷,因此我們需要想方設法消滅掉這些干擾,這就需要專業地震數據處理人員進行“去偽存真”,有時候因為震源能量較小,攜帶的關于地層的信號較弱,會影響我們對真實信號的判讀,可以透過將具有相同性質的信號整合在一起以加強信號的強度,幫助我們指認真實的信號,建立真正的地下結構。透過專業的處理,海底的真實模樣就呈現在我們面前,海底的神秘面紗也就被我們準確揭開。

神器OBS對海底了如指掌

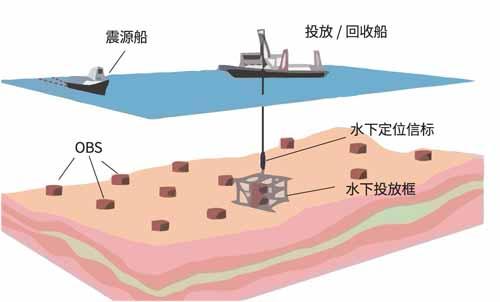

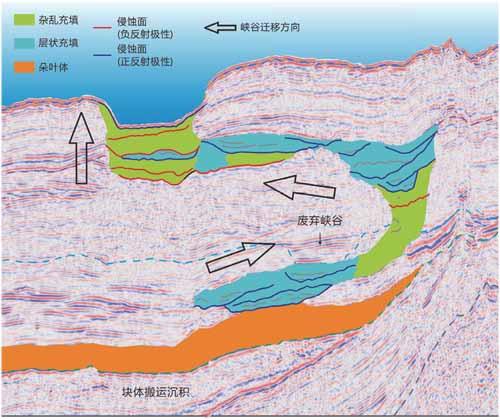

海底“CT”由淺到深,有不同的海洋地震探測手段。針對不同深度地層,海洋地震探測手段有所不同。如果我們把海底地下結構比喻成一個人體,那么想厘清海底的“皮膚層”和“皮下組織”,只需要利用淺剖或單道地震的手段,對海底做一個經濟、快速的淺表層“CT”,從而獲得較為直觀的海底淺層地層結構剖面。如果想檢查到“骨骼”與“內臟”,也就是幾千米到上萬米的地層深度,則需要用多道地震探測。對于超過萬米深度的探測,海底地震儀(OBS)就派上用場了。

OBS是近年來發展起來的一種海底地震探測設備,廣泛應用于大洋調查、海洋資源勘查、海底構造研究、海洋防災減災與大陸架劃界等方面。通過直接將OBS放置在海底,探測深度可達30千米以上。按照記錄信號源頻率的不同,OBS可以分為短周期和長周期,短周期OBS用于對海洋人工地震剖面的探測(人工源探測),探查海洋地殼和地幔的速度結構及板塊俯;中帶、海溝、海槽演化的動力學特征等;長周期OBS用于觀測天然地震(被動源探測),等同于在海底布設流動地震臺站,研究天然地震的地震層析成像以及地震活動性和地震預報。

探海中國之光

2016年6月22日至8月12日,中國科學院探索一號科考船在馬里亞納海溝海域開展了中國第一次綜合性萬米深淵科考活動,填補了中國長期以來無法獲得超大深度、特別是萬米海底數據的空白。此次科考所用的9000米級深海海底地震儀由中國科學院地質與地球物理研究所自主研發。使用國產OBS首次在挑戰者深淵西部開展主動源人工地震勘探,成功獲得一條完整地震剖面。同時,采集到了自1900年以來第三次發生在馬里亞納海溝的大于7.7級的天然地震信號。這些數據可用于研究馬里亞納海溝這個世上最深海溝的俯沖帶結構。

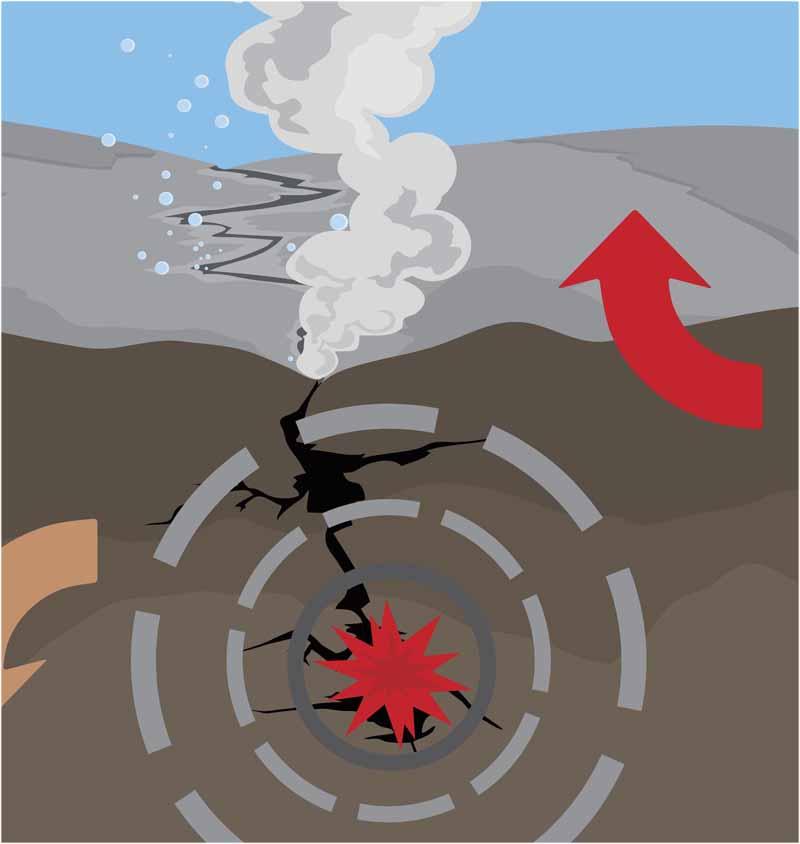

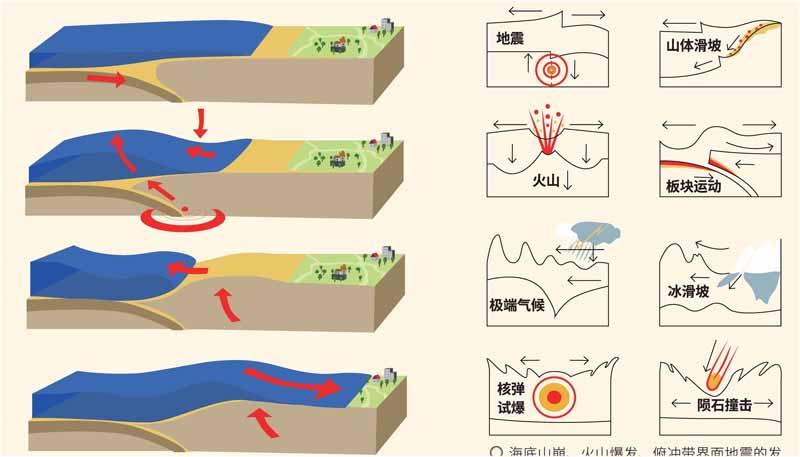

給地球做“CT”所使用的海上震源主要分為海上人工地震和海底天然地震。海上人工地震主要是利用空氣槍產生能量,而海底天然地震是地下巖石突然斷裂發生的急劇運動,板塊與板塊之間相互運動和作用發生的。海底地震主要分布在活動大陸邊緣和大洋中脊。

海底天然地震同時也會引發一些地質災害,如海嘯、地面裂縫、噴水等,其中以海嘯最有代表性,也最有殺傷力。海底地震一般發生在幾千米的海底,海底地震會引起海嘯,海嘯以類似噴氣式飛機的速度沿海面運動,而它一旦到達陸地上,產生的破壞力相當于無數顆原子彈爆炸。海底地震發生的同時,也有可能從地心冒出很多有害氣體,對海洋生物有嚴重的危害。