中國空間站:為全球空間科學提供了強大助推力

綜編/本刊編輯部

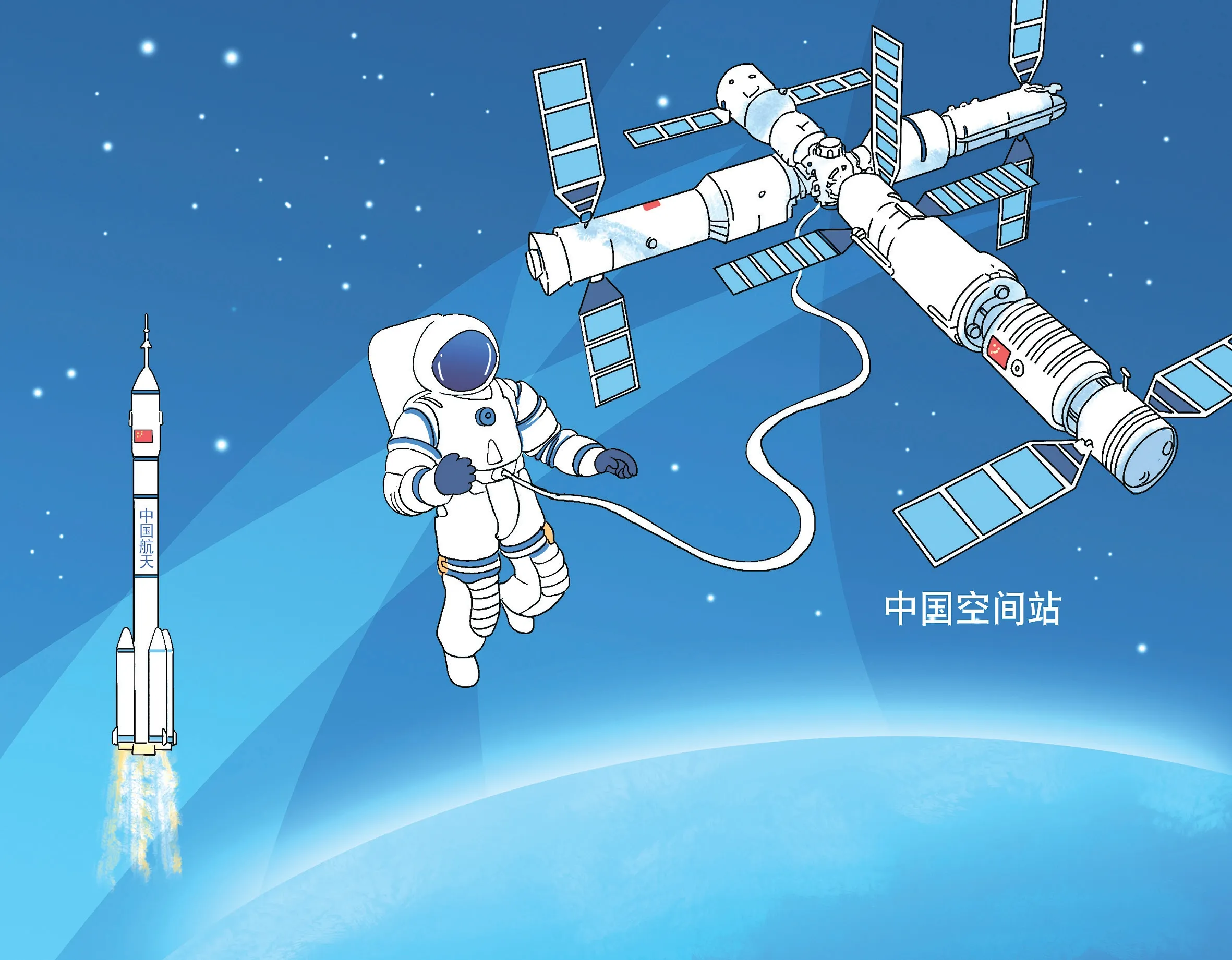

4月29日11時23分,我國空間站任務首發飛行器——天和核心艙發射成功,開啟空間站任務的新時代。作為我國載人航天工程空間站建造階段的首顆航天器,天和核心艙的升空意味著中國人在太空有了一個“家”。

6月17日,神舟十二號載人飛船發射圓滿成功,我國三位航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波在當日進入天和核心艙,標志著中國人首次進入自己的空間站。

6月21日,全球第一位數字航天員小諍正式亮相,與用戶一起漫游中國空間站天和核心艙、國際空間站、和平號空間站。

【一問:中國空間站長什么樣?有什么用?】

中國空間站以天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙為基本構型。

核心艙作為空間站組合體控制和管理主份艙段,具備交會對接、轉位與停泊、乘組長期駐留、航天員出艙、保障空間科學實驗能力。

問天和夢天實驗艙均作為支持大規模艙內外空間科學實驗和技術試驗載荷支持艙段,同時問天實驗艙還作為組合體控制和管理備份艙段,具備出艙活動能力,夢天實驗艙具備載荷自動進出艙能力。

中國空間站三艙飛行器依次發射成功后,將在軌通過交會對接和轉位,形成“T”構型組合體,長期在軌運行。組合體在軌運行壽命不小于10年,并可通過維修維護延長使用壽命。

開展空間站工程,將從國家全產業鏈角度,極大地引領和帶動包括空間科學、生命科學等多種前沿學科和原材料、元器件、智能制造等多領域先進技術發展,發揮不可替代的作用。

空間站作為長期在軌運行的“太空母港”,其天然的高真空、微重力、超潔凈環境也可以充分用于開展各類科學技術研究,推動科技進步。

因此,空間站工程將產生巨大經濟效益和社會效益,已經成為衡量一個國家經濟、科技和綜合國力的重要標志,受到各航天大國的高度重視。

【二問:中國空間站與國際空間站有什么不同?】

國際空間站是目前在軌運行最大的空間平臺,是一個擁有現代化科研設備、可開展大規模、多學科基礎和應用科學研究的空間實驗室。它的規模大約有423噸,由美國、俄羅斯、加拿大、日本等16國聯合、歷經12年建造完成。

中國空間站由一個核心艙和兩個實驗艙組成,在總體規模上不及國際空間站,這主要是在建設思路上按照符合中國國情,有所為、有所不為來考慮。

綜合當前需求和耗費等因素,采用規模適度、留有發展空間的思路,既可以滿足重大科學研究項目的需要,又同時具備擴展和支持來往飛行器對接的能力。

中國空間站在建設過程中始終追求技術進步,充分采用當代先進技術建造和運營,全面掌握大型空間設施的建造和在軌操作能力;同時注重應用效益,在空間站應用領域將取得重大創新成果,追求運營經濟性,走可持續發展的道路。

此外,中國空間站由我國自主建造,實現了產品全部國產化,部組件全部國產化,原材料全部國產化,關鍵核心元器件100%自主可控。

【三問:中國空間站的工程目標主要是什么?】

中國空間站主要有五大工程目標。

一是建造并運營近地空間站,突破、掌握和發展大型復雜航天器的在軌組裝與建造、長期安全可靠飛行、運營管理和維護技術,提升國家航天技術水平,帶動相關領域和行業的科技進步,增強綜合國力。

二是突破、掌握和發展近地空間長期載人航天飛行技術,解決近地軌道長期載人航天飛行的主要醫學問題,實現航天員長期在軌健康生活和有效工作。

三是建成國家太空實驗室。發展具有國際先進水平的空間科學與應用能力,開展多領域空間科學實驗和技術試驗、空間應用,以及科普教育,獲取具有重大科學價值的研究成果和重大戰略意義的應用成果。

四是開展國際(區域)合作,為人類和平開發和利用空間資源做出積極貢獻。

五是以在軌服務、地月和深空載人探測需求為牽引,試驗和驗證相關關鍵技術,為載人航天持續發展積累技術和經驗。

【四問:中國空間站任務分為幾個階段?當前階段需要突破哪些關鍵技術?】

中國空間站任務分為關鍵技術驗證、組裝建造和運營三個階段,目前正處于關鍵技術驗證階段。

在這個階段,將發射天和核心艙和2艘載人飛船、2艘貨運飛船,在軌驗證7大關鍵技術:空間站推進劑補加、再生生保、柔性太陽電池翼和驅動機構、大型柔性組合體控制、組裝建造、艙外操作、在軌維修,為實施空間站組裝建造和長期運營任務奠定堅實基礎。

【五問:運補給、加燃料、收廢物天舟貨運飛船功能有多強?】

核心艙是第一個進入太空的艙段,是整個空間站最基礎最核心的部分,是整個空間站的控制功能核心,除此以外,還配置全套生命維持裝置和一定規模試驗設施,支持航天員長期駐留以及科研所需的全部物質條件,可以說從居住區、工作區到科研區一應俱全。

核心艙發射升空并順利入軌后,接下來的第二步就是發射天舟貨運飛船。

天舟二號運上來的是航天員生活補給,我們的維修備件還有科學實驗設備,運送上來的貨物進到里面以后,由航天員安裝到位或者做科學實驗。

天舟貨運飛船對接上來以后還有一個重要功能,就是給空間站補加燃料,帶著推進劑帶著燃料對上以后就像空中加油一樣,這個過程是自動完成的,接上以后管路就自動連通了,源源不斷地給空間站進行燃料補給才能使空間站長期穩定在軌運行。

空間站中產生的廢棄物也要存放到貨運飛船當中去。當貨運飛船的任務和使命完成后要脫離空間站的時候并不返回地面,而是帶著空間站的垃圾返回到預定的海域,進入大氣層當中燒毀。

【六問:空間站項目啟動之初如何提前布局,避免“卡脖子”?】

2006年,天宮一號正式立項,其目標是在太空建立中國的第一個太空實驗室,楊宏擔任天宮一號的總設計師。

2011年,天宮一號成功發射。楊宏開始擔任中國空間站系統總設計師。如何實現從“空間實驗室”到“載人空間站”的迭代和升級,成為楊宏和他的團隊重點思考的問題。

空間站設計之初我們就做好了受國外封鎖或者“卡脖子”這樣一個準備,比如像元器件、原材料,我們在項目啟動之初就提前做了布局,去規避一些技術上的風險。比如我們空間站要有高速的科學實驗數據要傳輸,那就要用到高端的宇航級的高速處理的芯片,那這些芯片我們就提前布局,立足于我國的力量自主研發,等我們提前布局研發出來以后,我們就徹底打破了美國的封鎖。

應該說我們是買不來的,所以開始抱定了我們就要靠自己的力量去干。無論是大到一個國家,小到一個行業,再到一個企業,還是到一個個人,都應該靠實力來說話,只有有了實力才會有話語權。

【七問:中國空間站不如國際空間站重,如何理解?】

未來建設完成的中國空間站的總重要比現在正在運行的國際空間站輕,在拿中國空間站和國際空間站做比較時,很多人都關注到了這一重量上的不同。

從規模上來講,我們不如國際空間站。但是我們不跟國際空間站比規模、比效益,我們發展空間站的目的是支持大規模的開展空間的科學實驗和技術實驗。比如在重量占比上來講,我們科學實驗所用到的設備重量比起整站重量的占比,我們相對來講是比較優的。那么我們在供電整個發電功率當中,用于科學實驗的供電支持也相對是比較高的。與國際空間站相比,我們中國空間站是處于后發。很多技術在發展,所以我們的建造周期是可以大大壓縮,吸取之前國外空間站的經驗和教訓,我們可以最大限度降低我們組裝、建造和運營的成本,最大程度去支持科學實驗。

中國空間站預計于2022年建成并投入運營,設計壽命10年。在未來空間站任務中,中國載人航天將以更加開放的姿態開展國際間的交流與合作。早在2016年3月,中國載人航天工程辦公室就與聯合國外空司簽署了《利用中國空間站開展國際合作諒解備忘錄》,商定利用中國空間站為各國提供科學實驗機會,并在未來為他國航天員或載荷專家提供在軌飛行機會,為全人類的宇宙探索事業服務。

結語

得益于改革開放以來中國綜合國力的日益增強,中國在航天領域的自主研發能力顯著提高,智能化水平居世界前列。就空間站建造而言,中國空間站屬于自主建造,實現了產品全部國產化,部組件全部國產化,原材料全部國產化,關鍵核心元器件100%自主可控。

在國際合作方面,中國一直堅持以開放包容姿態推進國際合作,促進外空探索與和平利用。諸如,順利同相關國家聯合開展空間生命科學實驗、積極同其他國家進行衛星研發及發射合作、分享月球探測和火星探測的成果……中國和平利用外太空的態度和行動正贏得越來越多國家的認可和贊揚。

太空探索的成果屬于全人類。中國航天進步也為全球空間科學提供了強大助推力。未來,中國空間站建成后可以接納世界各國的宇航員,開展載人航天國際合作。隨著中國航天能力的不斷提升,越來越多志同道合的國家會被吸引過來,參與到外空探索的國際合作中。