紫砂非遺公益項目賦能鄉村振興的路徑初探

錢江涵,謝 強

(1.無錫工藝職業技術學院,江蘇省宜興市,214200;2.宜興陶都陶非遺研究中心,江蘇省宜興市,214200)

0 引言

宜興是中國著名陶都,既有規模龐大、品類齊全的陶瓷工業體系,又有散布于各個村落的民間制陶技藝,其中紫砂陶的產業規模和從業人員數量最為龐大。以宜興市丁蜀鎮為例,除鎮區產業集中地外,村民們以家庭為單位從事紫砂生產與經營,逐漸形成了富有特色的紫砂產業群落。紫砂是宜興的鄉村特色產業,在當地的鄉村振興中起到至為關鍵的作用。

2006年,宜興紫砂陶制作技藝被列入首批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。正如有學者指出的,“手工藝是我們這個民族數千年延續不斷地造物的文脈,存在于鄉土百姓衣食住行日常用度之間,承載人們的審美情感、造物智慧和倫理思想。”[1]傳承紫砂非遺是助力宜興鄉村振興的切入點,也是傳承民俗文化和中華優秀傳統文化的突破口。2018年,中央一號文件《中共中央 國務院關于實施鄉村振興戰略意見》對鄉村振興進行了詳細的戰略部署,提出挖掘傳統文化,振興傳統工藝的理念。宜興的紫砂藝人應時而動,主動作為,用實施“振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目的形式助力宜興紫砂產業高質量發展,推動“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”[1]的新農村建設,展現了當代紫砂人的文化自覺和責任擔當。

1 “振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目概況

1.1 團隊構成

宜興“振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目(以下簡稱“紫砂導師團”項目)由江蘇省工藝美術大師謝強主持,項目啟動以來受到政、行、校、企等多方的關心與支持,現由中國輕工聯工藝美術工作委員會任指導單位,并由中國藝術研究院、宜興市人民政府、無錫工藝職業技術學院、宜興市陶都陶非遺研究中心和宜興市長青藤文化藝術有限公司等單位聯合推動。

“紫砂導師團”項目以“繁榮鄉村紫砂產業、振興鄉村紫砂文化”為宗旨,依托專業的教育及藝術機構,選拔優秀技藝和文化人才組建“導師團”,通過在宜興紫砂特色村建立培訓基地的方式,對丁蜀鎮周邊20多個行政村數萬名紫砂村民從傳統文化、藝術審美、專業技能等方面分批次進行系統培訓,全面提升鄉村紫砂從業者的專業技能和文化素養,促進富民增收,助力鄉村振興。

2018-2019年,紫砂藝人、江蘇省工藝美術大師謝強組織團隊對宜興紫砂行業的發展狀況展開深度調研,形成以《紫砂產業發展現狀調研與紫砂高質量發展研討》為主題的調研報告。調研報告指出,宜興紫砂行業在穩健發展的主流態勢中隱含著一些集中于鄉村的問題和隱憂。2019年底,謝強組織籌備“振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目,意在從技藝相對貧弱但從業人員眾多的鄉村紫砂行業入手,全面培訓鄉村紫砂藝人,讓鄉村紫砂產品提檔升級,從整體上保障紫砂品牌的文化屬性和藝術屬性,促進紫砂行業高質量發展,并通過帶動富民增收助力鄉村振興。2020年3月,項目正式籌措組建了8人“導師團”及20人“講師團”。同年6月,設計完成“宜興陶·非遺”標志,并啟用“宜興陶非遺研究中心”微信公眾號及視頻號。2020年8月10日,項目正式啟動。

八位導師是“導師團”的核心人物,這支人才隊伍實力強勁、結構合理、分工明確,為項目的實施提供了強有力的人才與智力支撐。“導師團”成員包括:中國藝術研究院工藝美術研究所所長、博士生導師邱春林,中國工藝美術大師鮑志強、季益順,江蘇省工藝美術大師謝強、華健、徐元明,正高級工藝美術師鮑玉梅和紫砂文化研究青年學者錢江涵等。這支隊伍匯集了藝術界、紫砂界、學術界等各領域專家學者的力量,既能為鄉村紫砂藝人提供其所亟需的理論知識和文化基礎課程,又能貼近紫砂藝人的實際創作經驗提供有針對性的技藝技能輔導。

1.2 與政行校企多方聯動

非物質文化遺產保護和鄉村振興是綜合性、系統性的發展工程。學界已圍繞非遺保護工作中的主體問題展開了多角度的研究,比如董曉萍分析“政府非遺”和“民間非遺”的概念,呼吁“推動政府和民間社會力量發揮兩個積極性,合力保護民俗非遺”[3],徐藝乙、丁永祥、張兆林、束華娜等學者探究高等教育在非物質文化遺產保護中的角色及實現途徑[4],邱春林、王明月、周曉飛等學者則更關心非遺傳承人主體地位的保障問題。[5]筆者認為,要推動宜興非遺紫砂陶的傳承和發展,必須著力構建非遺傳承人主體和政、行、校、企之間的高效聯動關系。

2019年11月15日,宜興市委市政府組織召開全市紫砂行業高質量發展大會,提出了一系列關于促進全市紫砂行業高質量發展的實施意見,為宜興紫砂行業的高質量發展提供了指導思想和政策指引。“紫砂導師團”項目是民間藝人和民間組織主動配合政府要求而開展的非遺保護實踐,一經啟動便得到各級政府和相關職能部門的高度重視與大力支持。2020年8月10日,宜興市各級領導干部出席“振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目的啟動儀式,薛皓月副市長在致辭中勉勵導師團:“切實優化紫砂行業生態,繁榮鄉村紫砂產業,為鄉村振興培育更多掌握絕技絕活的能工巧匠和擁有獨門手藝的鄉土人才”。在項目實施過程中,各個紫砂村的村民委員會大力配合主創團隊進行組織動員和宣傳推廣工作,無償提供“文化講堂”的場地支持與后勤服務,并協助進行學員管理。 此外,為鼓勵深化落實宜興市新時代文明實踐志愿服務工作,宜興市委宣傳部組織開展“陶都志愿者學院成立暨志愿服務示范項目交流活動”,通過競賽方式推動項目創新,“振興鄉村經濟紫砂導師團項目”獲評“宜興新時代文明實踐示范項目”。宜興市政府的引導、支持與鼓勵為項目的良性運行和長期發展提供了堅實保障。

同時,“導師團項目”還整合無錫工藝職業技術學院的高校教育資源,江蘇省工藝美術行業協會、江蘇工藝美術學會、宜興市陶瓷行業協會等行業資源,宜興陶都陶非遺研究中心的研究資源及宜興市長青藤文化藝術有限公司的企業資源等,共同保障項目的公益屬性,協力為鄉村紫砂藝人提供服務。

2 “三大抓手”賦能非遺育人

“振興鄉村經濟紫砂導師團”項目以“公益講堂”“技能實踐”和“陶陶說陶”為三大抓手賦能非遺育人:“公益講堂”為鄉村紫砂藝人提供專業理論教學和通識文化教育,提升村民的理論水平與藝術修養,涵養其文化底蘊和工匠精神;“技能實踐”著力提升紫砂藝人的技藝技能水平,傳承非遺紫砂陶的核心工藝;“陶陶說陶”開發原創紫砂文化科普動畫,打造正能量發聲平臺,向全社會傳播科學的紫砂知識,引導正確輿論導向,推動紫砂行業健康可持續發展。

2.1 公益講堂

公益講堂以知識傳授為主,開展傳統文化、紫砂文化、美學原理、技法解析等方面的理論教學。課程采用線上線下相結合的模式,廣泛應用新媒體傳播優質內容,擴大文化資源的推廣效應,惠及更多村民。

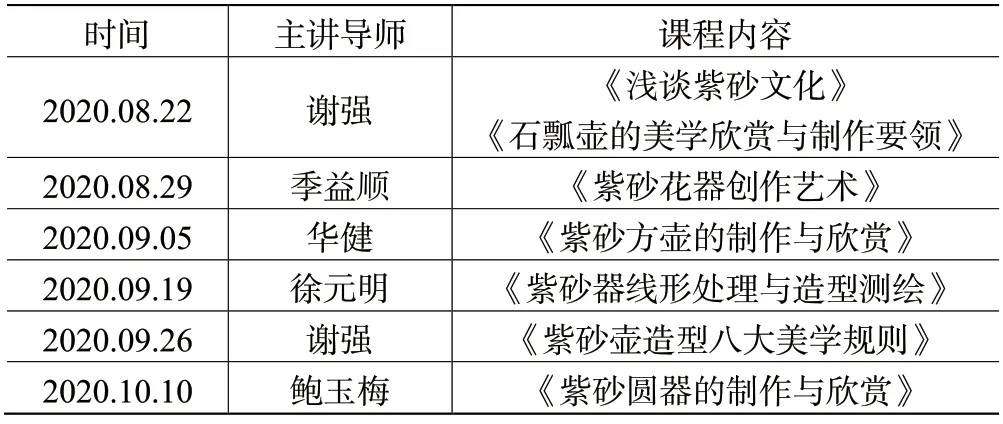

紫砂藝術博大精深,門類眾多,紫砂壺可按器型特征粗略分為光素器(包括圓器、方器)、花塑器、筋囊器等三類,其裝飾手法則包括陶刻、泥繪、雕塑、金銀絲鑲嵌等等。這份課程表顯示了“公益講堂”課程設置的全面性、科學性與專業性。

表1 第一期紫砂村學員班“導師講堂”課程表(部分)

謝強導師在紫砂創作和文化研究方面成果斐然;季益順導師的花器造詣爐火純青;華健導師數十年來精研紫砂方器制作技藝;徐元明導師承襲了“顧氏徐門”一脈的全手工制壺技藝,是教學經驗豐富的專業紫砂造型測繪老師;鮑玉梅導師擅長光素器制作,其作品簡練大方、靈動秀雅。鮑志強導師是中國陶瓷藝術大師、中國工藝美術大師,他于1959年進入宜興紫砂工藝廠,承吳云根、任淦庭等先生教澤,雅擅陶刻,其作品書卷氣和文人氣息濃郁,將在后續課程中為學員講授陶刻相關課程并指導技能實踐。錢江涵導師以紫砂文學與文化研究見長,將為學員補充藝術理論和文學知識,幫助學員領會紫砂藝術集詩、書、畫、印于一體的文化屬性,并指導學員撰寫紫砂隨筆及論文。導師們在各自的專業領域都深耕有成,且能各展所長,將最精粹的知識無私分享給學員。

一般來說,高校主導的“中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃”(簡稱“非遺研培計劃”)雖然可依托高校的學術與教育資源為非遺傳承人的教育與發展提供助力,但受限于產、研之間培養方式和思維模式等區隔,有時不能夠直接貼合傳承人的現實需求。有研究者即指出少數高校組織者“先入為主地判斷傳承人缺少哪些知識,需要哪些知識,卻較少從傳承人的主位出發考慮他們的研培需求”。[6]“紫砂導師團”項目的主創團隊具有跨界性,憑借團隊成員對紫砂發展歷史、行業發展現狀的深入理解,對紫砂創作、紫砂研究的深厚經驗積累,能夠有效貼近鄉村紫砂藝人的真實需求,突破傳統師徒制中的門派藩籬和專業方向限制,讓鄉村紫砂藝人得到綜合性訓練與提升。

2.2 技能實踐

“技能實踐”在無錫工藝職業技術學院的“卓越技能培訓基地”開展,根據學員的特長與需求,分小班具體指導圓器、方器、花塑器、筋紋器、陶刻等技藝輔導。導師團的技能實踐課程改革了傳統學徒制的技藝傳承方式。很長一段時間以來,傳統手工藝的主要傳承方式是學徒制,師父“通過‘口口相傳’和‘手把手’把手工技藝傳授給徒弟”。[7]在實際授藝過程中,存在“師父手把手教、師父教什么,徒弟學什么”的依賴喂養問題,“師父授藝不用教材,內容單一,無課程體系”的碎片化、主觀化問題,以及“師父文化素質不高,知識結構單一,徒弟只學技能,不學理論”的淺薄化問題,還有“家庭作坊,技不外傳”的封閉性問題等。

針對傳統學徒制的不足,導師團有針對性地改革技藝技能培養模式,技能實踐課程由導師和講師聯合授課。導師首先對經典器型的歷史源流、美學特質、結構特征、審美趣味等進行學理性的研究與解析,其次將特定經典器型進行工序分解,詳細指出其制作要點和難點,提供可資借鑒的攻關思路與經驗,接下來導師親自示范制壺全過程,而后組織學員以小班為單位開展制壺實踐。學員制壺時,講師進行現場示范,導師則點對點巡回指導每一位學員。學員在學習理論、解析技藝的基礎上,經由講師現場示范,導師幫教點評,技藝進步十分明顯,學習與互動的積極性很高。這一完整的教學鏈條有效地解決了傳統學徒制中碎片化、主觀化、淺薄化、封閉性等問題。

此外,“導師團”十分重視學員的反饋與師生互動,在每次課程結束后,學員不僅可以現場提問,還可以通過微信公眾號平臺進行課后交流,講述真實的聽課體驗和對課程的意見與需求。迄今為止,項目已積累了豐富的“學員筆記”、“學員心得”和“學員感言”材料。導師與學員之間平等的、教學相長的現代化師生關系,有利于學員打破對“喂養”的依賴性和對師父權威的盲目依從,用更獨立開放的心態進行紫砂研修與創作。

2.3 《陶陶說陶》

《陶陶說陶》是由謝強與錢江涵聯合編導的原創紫砂文化科普動畫,共擬攝錄100期。《陶陶說陶》借用生動活潑的原創陶都卡通形象,以動畫形式為大眾提供全面、專業、科學的紫砂知識講解。

圖1 原創紫砂文化科普動畫《陶陶說陶》人物設計圖

當下,自媒體空前活躍,一方面信息技術的發展大力拓展了紫砂文化的傳播渠道,另一方面五花八門的信息泥沙俱下,一些紫砂電商為了追求經濟效益,甚而混淆紫砂壺的傳統制作工藝、炒作博眼球的“開壺”“醒壺”等概念、宣傳虛假的治病抗癌等療效,令許多紫砂愛好者感到不得其門而入。

《陶陶說陶》是一個正能量發聲窗口,致力于在輿論場域中激濁揚清,優化紫砂的行業生態,為宜興紫砂高質量發展提供助力。目前,已初步完成《紫砂壺何以被譽為“茶器之首”?》《神奇的五色土》《紫砂美學之力度與氣韻》等期的制作工作。

3 項目特色成效與深遠意義

經過半年多的實施推廣,“振興鄉村經濟導師團”公益項目取得了一系列階段性的成果。

其一、培育非遺傳承人。“紫砂導師團”項目秉持自主報名,擇優錄取的招生原則,其招生規模不斷擴大,有生力量不斷增加,目前已完成三期學員班的招生,鄉村紫砂藝人還多次主動申請擴班。

導師團招收的學員具有多元化的特點,一是學員年齡差距大:最大的65周歲,最小的僅20歲;二是技藝層次多:涵蓋民間藝人、工藝美術員、助理工藝美術師、工藝美術師、高級工藝美術師、正高級工藝美術師等多種職稱等級,大多數學員已擁有技術職稱證書,具備相當的技能水平和從藝經驗。值得一提的是,青年鄉村紫砂藝人所占比例頗高,據統計,35周歲以下的學員人數及占比分別為:第一期28人,28%;第二期88人,55%,第三期71人,42%。從中國傳統手工技藝的傳承人現狀來看,傳承人高齡化現象十分嚴重,諸多手工藝面臨失傳和斷代的危機。民間文藝家協會主席馮驥才曾指出,民間文化的傳承人每分鐘都在逝去,民間文化每分鐘都在消亡。傳承人是傳承和保護非遺文化的主體,青年有生力量的加入將實現非物質文化遺產的活態傳承,讓傳統手工藝以富有生命力的姿態存活在民間,存活在鄉村,有效緩解城市化進程中鄉村的老齡化和空心化問題,為鄉村經濟和文化的振興補充新鮮血液。

其二、起到行業示范作用。“紫砂導師團”項目的實施獲得了學員及業界的一致好評,業內還出現一批模仿性的項目,引領了宜興市重視紫砂文化推廣、關心鄉村紫砂產業的新時代文明新風。隨著項目的深入推廣,各級領導、學界專家和業界大師都表示關心與支持。中國藝術研究院院長韓子勇、江蘇省文聯主席章劍華、東南大學教授胡平、以及江蘇省工藝美術大師史小明、范澤鋒、范建軍、范偉群等都陸續加入到這項公益活動中來。

其三、獲得良好的社會反響。半年多來,“紫砂導師團”項目獲“學習強國”平臺、人民網、宜興日報、蘇州都市報、中國青年報等多家媒體采訪報道,獲評“宜興新時代文明實踐示范項目”,贏得廣泛傳播和社會好評。錢江涵導師還帶領團隊運營“宜興市非遺研究中心”微信公眾號和微信視頻號兩個網絡傳播平臺,對課程內容進行二次編輯與處理,整合知識要點,創新內容形式,讓紫砂非遺教學、展示與表演深入民間,邀請民眾一同了解、學習、欣賞非遺類的知識與實踐,有力推動非遺紫砂文化的廣泛傳播。目前微信推文的閱讀量已達50588次,轉發量5494次,視頻號閱讀量達421175次,轉發量2788次,點贊量9593次(數據統計時間為2021年3月2日)。

其四、有序推進成果轉化。在江蘇省工藝美術行業協會和江蘇省工藝美術學會的大力支持下,宜興“紫砂導師團”工作組與多家單位聯合舉辦2021年江蘇省“藝博杯——陶潤鄉風·禮敬百年”陶藝主題創新作品評選活動,組織村民創作100件以黨史為主題的紫砂作品,禮敬中國共產黨建黨100周年,表達村民愛黨愛國的樸素情感。“紫砂導師團”依托中國藝術研究院、無錫工藝職業技術學院等單位的學術和教育資源,特別組建了學術指導團隊、文化創意團隊和藝術設計團隊等工作小組為村民們推薦選題并輔導村民進行創意設計,幫助村民們創新藝術理念,提升作品質量,助力鄉村紫砂藝人走上更大的舞臺,實現振興鄉村紫砂經濟和文化的初衷。

4 結語

宜興“振興鄉村經濟紫砂導師團”公益項目對鄉村傳統工藝類非遺的保護與發展路徑展開探索,是民間組織參與非物質文化遺產保育的積極行動。該項目的實施不僅有益于宜興紫砂非遺在鄉村的傳承及發展,更有望抓住鄉村振興戰略機遇,科學培育中國傳統手工藝在鄉村的生長機制,讓傳統藝術在鄉村落地生根、持續發展。