小學高年級學生心理彈性、一般自我效能感與父母同伴依戀的關系

郭雪萍

〔摘要〕以小學高年級學生為被試,對福建省廈門市集美區747名小學高年級學生實行問卷調查,分別考察了小學生心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀的現狀及其人口學變量特征,探討心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀三者之間的關系。結論:(1)獨生子女心理彈性水平、父子依戀和同伴依戀得分均高于非獨生子女;城市學生心理彈性水平、一般自我效能感均高于農村學生;班干部心理彈性水平、一般自我效能感、父母同伴依戀均高于非班干部學生;六年段的父子依戀和母子依戀的得分都顯著低于五年段;女生的同伴依戀得分顯著高于男生。(2)心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀三個變量兩兩之間呈顯著正相關。(3)一般自我效能感在同伴依戀和心理彈性兩者之間起了部分中介作用,在母子依戀和心理彈性兩者之間也起了部分中介作用。

〔關鍵詞〕心理彈性;一般自我效能感;父母同伴依戀;小學生

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1671-2684(2021)16-0023-07

一、問題提出

當前小學生承受著來自社會、家庭、學校的壓力逐年增加,特別是小學高年級學生正處于青春期的門檻前,又要面臨日益被重視的小學畢業考,越來越多的學生出現了各種心理問題,因此,提高小學生的心理彈性水平變得至關重要。近來,心理彈性逐漸成為心理學的熱門研究領域之一。心理彈性是指個體從消極經歷中恢復過來,并且靈活適應外界多變環境的能力[1]。許多因素對于心理彈性的形成和作用都會產生影響,研究者們把這些因素歸納為危險性因素和保護性因素。國外研究者發現,個體內外部的“保護性因素”對心理彈性的形成和發展起著關鍵的中介作用[2]。

本研究從心理彈性的內部保護性因素與外部保護性因素中分別選取了一般自我效能感與父母同伴依戀,研究其與心理彈性的關系。一是因為目前針對心理彈性和一般自我效能感的關系進行直接研究的文章并不多,心理彈性與依戀關系的研究在我國還處于起步階段;二是希望將來理論能夠落實到實踐,因為提升一般自我效能感和同伴關系對一線教師來說有較大的可操作性,而親子依戀則是當前教育熱點,學校可以通過家校溝通、家長學校等途徑來提升家長的教育理念,具有可實踐性。為此,本研究探討了小學生心理彈性、一般自我效能感與父母同伴依戀之間的關系,為家庭、學校、社會如何共同提高學生心理彈性提供有效建議。

二、研究方法

(一)研究對象

選取福建省廈門市集美區8所小學的五、六年級學生為被試,共計發放747份問卷,回收有效問卷為708份,問卷有效率為94.8%。其中,男生398人,女生310人;五年級384人,六年級324人。

(二)研究工具

1.心理彈性量表(CD—RISC)

采用張建新、于肖楠[3]翻譯修訂的中文版CD-RISC量表,共有25個項目,包含3個因素:堅韌性、力量性、樂觀性。該量表采用5點計分法(0~4分),0~4表示從“完全不是這樣”到“幾乎總是”,得分越高,說明心理彈性水平也越高。目前針對小學生心理彈性的測量工具還非常少,而中文版的CD-RISC量表在我國已被廣泛使用,并且被證實在不同群體中皆有良好的信效度。經檢驗,該量表內部一致性良好,量表的α系數為0.91。

2.一般自我效能感量表(GSES)

德國心理學家Ralf Schwarzer教授及其同事編制的一般自我效能感量表(GSES),被翻譯成各國語言,在國際上被廣泛使用。中文版GSES被證明具有良好的信度和效度,該量表共10個項目,采用4點量表計分法,從“完全不正確”計1分到“完全正確”計4分,得分越高,自我效能感水平越高。經檢驗,該量表內部一致性良好,量表的α系數為0.86。

3.父母同伴依戀問卷

父母同伴依戀問卷(IPPA),由Armsden和Greenberg編制,具有母親、父親、同伴依戀3個分量表,各25個項目,每個分量表中分為三個維度:信任、溝通和疏遠[4]。量表采用 5 點計分法,從“從未如此”到“總是如此”分別計1~5 分。總分越高,表明青少年覺知到的父母、同伴依戀的安全性越高,反之,依戀的安全性越低。該量表目前在青少年依戀研究領域被廣泛使用。本研究采用IPPA中文修訂版,經檢驗,該量表內部一致性良好,總量表的α系數為0.95。

(三)研究程序

在廈門市集美區8所小學的五年級和六年級中,每校分別隨機抽取1個五年級班級和1個六年級班級作為被試,以班級為單位,由該校的心理教師組織填寫問卷,并朗讀問卷指導語,說明有關注意事項,之后由被試自主填寫問卷,并現場回收問卷。回收的全部有效問卷使用SPSS19.0進行數據分析。

三、結果與分析

(一)不同人口學變量的學生心理彈性水平、一般自我效能感、父母同伴依戀的得分比較

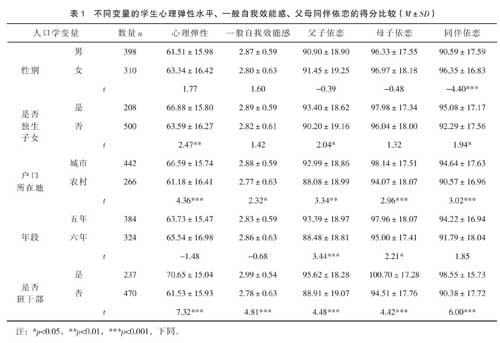

采用獨立樣本t檢驗對人口學變量進行差異分析,得出心理彈性水平、一般自我效能感、父母同伴依戀分別在性別、是否獨生子女、戶口所在地、年段、是否班干部上的差異,詳見表1。

從表1可知:

(1)心理彈性在性別、年段上均不存在顯著差異,而獨生子女心理彈性水平顯著高于非獨生子女,城市學生心理彈性水平顯著高于農村學生,班干部心理彈性水平顯著高于非班干部。

(2)一般自我效能感在性別、是否獨生子女、年段上均不存在顯著差異,而城市學生的一般自我效能感顯著高于農村學生,班干部的一般自我效能感顯著高于非班干部學生。

(3)父母同伴依戀在性別、是否獨生子女、戶口所在地、年段、是否班干部上都存在顯著差異,從數據上可以看出,女生的同伴依戀質量顯著高于男生;獨生子女的父子依戀、同伴依戀的質量顯著高于非獨生子女;城市學生的父子依戀、母子依戀、同伴依戀的質量都顯著高于農村學生;五年級學生的父子依戀、母子依戀質量都顯著高于六年級學生;班干部的父子依戀、母子依戀、同伴依戀的質量都顯著高于非班干部學生。

(二)小學高年級學生心理彈性、一般自我效能感以及父母同伴依戀的關系分析

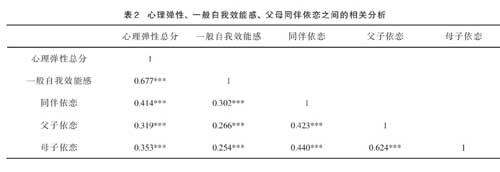

為考察小學高年級學生心理彈性、一般自我效能感以及父母同伴依戀之間的關系,對這三個變量進行相關分析,結果見表2。

從表2可以看出:

(1)心理彈性與一般自我效能感之間都存在顯著的正相關,即一般自我效能感越高,學生的心理彈性水平也越高。

(2)心理彈性與同伴依戀、父子依戀、母子依戀之間均存在顯著的正相關,即依戀質量越好,學生的心理彈性水平也越高。

(3)一般自我效能感與同伴依戀、父子依戀、母子依戀之間存在顯著的正相關,即一般自我效能感越高,依戀的質量也越好。

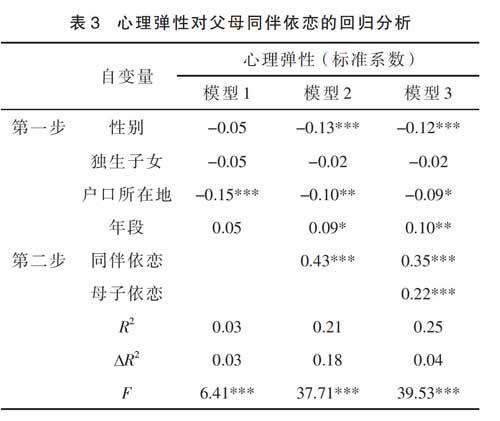

(三)一般自我效能感、父母同伴依戀與心理彈性之間的回歸分析

進一步探討父母同伴依戀對心理彈性的影響,在相關分析研究的基礎上,考察父母同伴依戀對心理彈性的預測作用。結果如表3所示,以心理彈性為因變量,父母同伴依戀為自變量,進行逐步回歸分析,在控制人口學變量后,只有母子依戀、同伴依戀這兩個顯著變量進入回歸方程式,其中同伴依戀解釋量為18%,母子依戀解釋量為4%,這兩個變量的聯合解釋變異量R2為0.22,二者對心理彈性的解釋具有統計學意義(F=39.53,p<0.001),并且它們的回歸系數均為正數,表明它們對心理彈性有正向預測作用。

本研究假設一般自我效能感在父母同伴依戀與心理彈性之間起中介作用,因此,以心理彈性為因變量,一般自我效能感為自變量,進行逐步回歸分析,結果見表4。在控制人口學變量后,一般自我效能感這個顯著變量進入了回歸方程式,一般自我效能感對心理彈性的解釋量為44%,具有統計學意義(F=129.03,p<0.001),且它的回歸系數為正數,表明它對心理彈性有正向預測作用。

(四)一般自我效能感對父母同伴依戀影響心理彈性的中介效應檢驗

根據溫忠麟等[5]提出的檢驗中介變量的辦法,本研究將一般自我效能感作為中介變量,同伴依戀、母子依戀分別作為自變量,心理彈性作為因變量,在控制了人口學變量的基礎上,按照依次檢驗的方法,進行多元回歸分析。結果見表5和表6。

1.一般自我效能感對同伴依戀影響心理彈性的中介效應檢驗

從表5可知,首先檢驗同伴依戀對心理彈性的回歸分析,結果顯示回歸系數c顯著(F=37.30,p<0.001);其次檢驗同伴依戀對一般自我效能感的回歸分析,結果顯示回歸系數a顯著(F=17.01,p<0.001);最后檢驗同伴依戀、一般自我效能感對心理彈性的回歸分析,結果顯示兩個回歸系數b和c均顯著(F=131.19,p<0.001),且ab與c同號。由此可知,同伴依戀對心理彈性和一般自我效能感都有顯著的預測作用,當一般自我效能感作為自變量加入回歸方程后,同伴依戀的標準化回歸系數由0.43下降到0.24,且顯著,這說明一般自我效能感在同伴依戀對心理彈性之間的影響起到部分中介作用,且一般自我效能感的中介效應效果量為44.19%。?R2為0.53,說明該中介模型擬合度較好。一般自我效能感在同伴依戀與心理彈性之間的中介效應模型如圖1。

2.一般自我效能感對母子依戀影響心理彈性的中介效應檢驗

從表6可知,首先,檢驗母子依戀對心理彈性的回歸分析,結果顯示回歸系數c顯著(F=26.06,p<0.001);其次,檢驗母子依戀對一般自我效能感的回歸分析,結果顯示回歸系數a顯著(F=12.04,p<0.001);最后檢驗母子依戀、一般自我效能感對心理彈性的回歸分析,結果顯示兩個回歸系數b和c均顯著(F=122.47,p<0.001)。由此可知,母子依戀對心理彈性和一般自我效能感都有顯著的預測作用,當一般自我效能感作為自變量加入回歸方程后,母子依戀的標準化回歸系數由0.35下降到0.19,且顯著,這說明一般自我效能感在母子依戀對心理彈性之間的影響起到部分中介作用,中介效應效果量為45.71%。且?R2為0.51,說明該中介模型擬合度較好。一般自我效能感在母子依戀與心理彈性之間的中介效應模型如圖2。

四、討論

(一)小學高年級學生心理彈性水平、一般自我效能感、父母同伴依戀的一般特點

本研究表明,女生的同伴依戀得分顯著高于男生,這可能是因為女生在心理發展過程中更多地需要親密關系、情感支持,而男生更多地需要獨立。

獨生子女的心理彈性、同伴依戀與父子依戀都顯著高于非獨生子女,這可能是因為越來越多的家庭擁有了二孩,父母的精力和感情難免會分散,相比之下,獨生子女則獲得了更多的物質、情感、資源的支持,心理彈性、依戀水平自然也更高。但獨生子女相對于非獨生子女更容易感受到孤獨與無聊,所以更需要獲得同伴的接納與關懷,因此他們對于同伴關系更看重更會努力維系。

城市學生的心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀都顯著高于農村學生,這可能是因為城市中有著更多的教育資源、人文資源等,城市父母也更注重對孩子的教育和陪伴,為孩子創造各種鍛煉的機會,給予孩子的物質支持和精神支持比較多,一定程度上提高了孩子的自信心、依戀質量及應對逆境的能力。

當過班干部的學生心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀都比非班干部學生高,這可能是因為能被選上當班干部的學生本身就具有更多的優秀品質和父母同伴的支持,在當上班干部后又更加提高了他們的解決問題能力、人際交往能力、管理能力等,心理彈性水平、自我效能感、依戀質量自然也更高。

六年段學生的父子依戀與母子依戀得分都顯著低于五年段。鄒筱清[6]在對初中生的研究中發現,父母依戀質量呈先降后穩的趨勢。這可能是因為隨著年齡的增長,學生的獨立性和自主性得到了發展,他們開始較少地去依賴父母。

(二)小學高年級學生心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀的關系

本研究顯示小學高年級學生的心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀三者之間呈兩兩顯著正相關。進一步的回歸分析表明一般自我效能感、母子同伴依戀分別對心理彈性有正向預測作用。這可能因為一般自我效能感高的人,在面對困境或消極事件的時候,對自己的能力有足夠的信心,能夠冷靜思考、從容應對,即便失敗也能夠合理歸因、鼓勵自己,自然心理彈性也較高。

不少學者認為親密的家庭關系是兒童心理彈性重要的外部保護因素,毛俊青[7]的研究表明與同伴建立積極的關系也是一項重要的保護因素。良好的親子依戀和同伴依戀能夠為學生提供信心和可靠的支持,因此父母同伴依戀質量越高,學生的心理彈性自然也越高。但父子依戀沒有進入回歸方程,這可能是因為當前“喪父式教育”的現象越來越多的原因,由于教育和陪伴的缺失,導致父親對孩子的影響力下降。而同伴依戀對心理彈性的解釋量遠高于母子依戀,可能是因為小學高年級學生已經逐步具有獨立性,不再事事依戀母親,而此時同伴的影響作用是巨大的,有更多的同伴關系和同伴支持,能夠為他們提供更有利的保護因素。

(三)一般自我效能感在心理彈性與父母同伴依戀之間的中介作用

本研究表明一般自我效能感在同伴依戀對心理彈性之間的影響起到部分中介作用,在母子依戀對心理彈性之間的影響也起到部分中介作用,其中,同伴依戀對心理彈性水平的影響中有44.19%是通過一般自我效能感產生的,母子依戀對心理彈性水平的影響中有45.71%是通過一般自我效能感產生的。

同伴依戀和母子依戀直接影響心理彈性,這是因為同伴支持和家庭支持是心理彈性的外部保護因素,而保護性因素會對心理彈性產生影響。同伴依戀和母子依戀間接影響心理彈性,一般自我效能感在其中發揮中介作用,這可能是因為在良好的同伴依戀和母子依戀下,學生體驗到較高的情感支持和保護,從中體驗到自信與安全,產生較高的一般自我效能感,而較高的一般自我效能感又促進學生更積極地應對各種困難和消極事件,更好地適應變化,無形中也就提高了心理彈性。Ansley Bender等[8]對大學生的研究支持了本研究的結論,他們發現自我效能感和自我關愛部分中介了依戀和心理彈性之間的關系。

五、結論與建議

本研究通過對小學高年級學生心理彈性、一般自我效能感和父母同伴依戀的相關研究及分析討論,得出以下結論:

1.獨生子女心理彈性水平、父子依戀和同伴依戀得分均高于非獨生子女;城市學生心理彈性水平、一般自我效能感均高于農村學生;班干部心理彈性水平、一般自我效能感、父母同伴依戀均高于非班干部學生;六年段的父子依戀和母子依戀的得分都顯著低于五年段,女生的同伴依戀得分顯著高于男生。

2.心理彈性、一般自我效能感、父母同伴依戀三個變量兩兩之間存在顯著的正相關,且一般自我效能感、母子同伴依戀對心理彈性都有正向預測作用。

3.小學高年級學生的一般自我效能感在同伴依戀和心理彈性兩者之間起了部分中介作用,在母子依戀和心理彈性兩者之間也起了部分中介作用。

教育建議

1.家長方面

父母是小學生情感依戀的主要對象,具有安全依戀的孩子才能夠更積極地與外界打交道,并且認為自己是有能力的、值得被愛的,所以父母要重視家庭教育和親子陪伴,給予孩子情感支持。尤其是父親,更要多花時間陪伴孩子,父親對孩子的人生觀、價值觀和堅強性會產生深遠的影響,而這些是母親所無法替代的。隨著二胎政策的開放,父母在備孕二胎前期應該先做好孩子的心理工作,讓其真正地接受二胎的到來,明白二胎的到來會對自己產生哪些影響,先打好預防針讓孩子有個心理準備,將來才能更好地適應變化。父母對待孩子們應該盡量做到一視同仁,多讓孩子感受到父母的愛,盡量少拿孩子們做比較,父母的支持對孩子的一般自我效能感和心理彈性的提高有著重要的作用。家長們還應該多學習相關的家庭教育知識,提升自己的教育理念,更科學地培養和教育孩子,發展孩子更多的積極心理品質,促進心理彈性的提高。

2.學校方面

學校要多為學生提供當干部的鍛煉機會,多增設一些班委或校學生干部,讓更多的學生能夠為班級為學校貢獻自己的力量,從中體驗到成就感,提升自我效能感與心理彈性。教師平時應多挖掘學生的潛能,讓每一個學生都能發現自己的閃光點,提高對自我的認可。學校應加強心理健康教育課程的開展,由專職的心理教師專門開設心理課,并根據本校學生心理健康情況開設專題課程,如人際交往專題、積極心理專題等。班主任平時要多關注學生的人際交往情況,盡量避免班級內出現學生被孤立的情況,平時可以利用班隊課指導學生如何維系良好的同伴關系,因為良好的同伴依戀有利于提升心理彈性和一般自我效能感。學校還應多開展家庭教育講座或培訓,提高家長的家教水平,更新教育理念,給予孩子良好的親子關系和融洽的家庭氛圍,才有利于孩子的身心健康發展。

3.社會方面

黨的十九大報告指出:推動城鄉義務教育一體化發展,高度重視農村義務教育,讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育。要想真正做到讓每個孩子都享有公平而有質量的教育,除了提高教師隊伍素質、提高教育質量之外,政府還應優化教育資源配置,為農村提供優質的教育資源,縮小農村與城市的配置差異,如:提升農村小學的硬件配置;在農村開設圖書館為學生提供更多的教育資源;開展農村家長學堂,定期聘請家庭教育專家對家長進行培訓,提升家長的家教水平,重視親子關系的培養等;建設農村青少年活動中心,開設豐富多彩的興趣班,培養學生的一技之長,提高農村學生的自我效能感等。

參考文獻

[1]Lazarus R S. From psychological stress to the emotions:A history of changing outlooks[J]. Annual Review of Psychology,1993(44):1-21.

[2]馬偉娜,桑標,洪靈敏.心理彈性及其作用機制的研究述評[J].華東師范大學學報(教育科學版),2008(1):89-96.

[3]Yu X,Zhang J .Factor analysis and psychometric evaluation of the connor-davidson resilience scale(cd-risc)with Chinese people[J]. Social Behavior and Personality:an international journal,2007,35(1):19-30.

[4]史朝霞. 青少年依戀發展性研究[D].南京:南京師范大學,2006.

[5]溫忠麟.張雷,侯杰泰,等.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004(5):614-620.

[6]鄒筱清.中學生親子依戀、同伴依戀發展特點調查分析——以福建省莆田第二中學為例[J].中小學心理健康教育,2018(29):21-24.

[7]毛俊青. 離異家庭中學生的復原力及其影響因素研究[D].重慶:西南大學,2007.

[8]Bender A,Ingram R . Connecting attachment style to resilience:Contributions of self-care and self-efficacy[J]. Personality and Individual Differences,2018(130):18-20.

(作者單位:福建省廈門市集美區寧寶小學,廈門,361022)

編輯/張 旗 終校/衛 虹