兩種復位方式治療兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折的臨床效果觀察

李 濤 白明生

(1.重慶市中醫骨科醫院四病區,重慶 400010;2.重慶市中醫骨科醫院二病區,重慶 400010)

兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折是臨床常見的骨科疾病,好發于5~13歲兒童,是在肱骨髁與肱骨干的交匯處發生骨折,其中以伸直尺偏型最常見[1-2]。常由外力撞擊、跌倒等外力作用導致肘關節過于內收或過伸等引起,可致患兒肘關節伸屈功能異常、畸形、腫脹等,嚴重時還會發生肌肉缺血萎縮、神經受損[3]。閉合復位經皮克氏針內固定經臨床研究證實可對肘關節的正常解剖位置進行有效復位,能夠防止發生肘內翻、肌肉攣縮,具有很好的臨床效果[4]。本次研究主要探討閉合復位經皮克氏針內固定治療兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2016年8月至2020年9月重慶市中醫骨科醫院收治的86例兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折患兒,按照治療方式的不同分為對照組(切開復位內固定治療)和觀察組(閉合復位經皮克氏針內固定治療),各43例。對照組:男患兒23例,女患兒20例;年齡3~13歲,平均年齡(7.67±1.82)歲;受傷原因:摔傷15例,跌倒12例,交通事故例8例,高空墜落8例。觀察組:男患兒25例,女患兒18例;年齡4~12歲,平均年齡(7.32±1.49)歲;受傷原因:摔傷13例,跌倒13例,交通事故例6例,高空墜落11例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。研究經重慶市中醫骨科醫院醫學倫理委員會批準通過。納入標準:①通過CT及MRI檢查確診為肱骨髁上骨折。②肘關節具有萎縮、肘后三角錯位、嚴重腫脹等癥狀。③肘部畸形且腫脹,伴有明顯疼痛。排除標準:伴隨嚴重的肌肉萎縮或惡性血液疾病,不適合該手術的患兒。

1.2 方法 對照組采用切開復位內固定治療。協助患兒采取仰臥位,將四肢自然伸直,然后實施麻醉,行常規的消毒、鋪巾,行肘部外側切口逐層入路,充分暴露骨折端,徹底清除骨折端周圍血凝塊,并進行骨折復位,置入克氏針于患兒的肱骨外髁及內上髁處,克氏針半徑為0.8 mm,交叉進針進入到對側皮質處,然后使用C型臂X光機進行透視,確定固定完全后將克氏針尾端剪掉,45 d后拔出克氏針。觀察組采用閉合復位經皮克氏針內固定治療。協助患兒采取仰臥位,然后實施麻醉,指導患兒進行上肢伸展運動,行人工固定,并對抗牽引患兒的前臂,結合前臂偏移的情況;對其進行移位和矯正,保證前臂能夠符合解剖復位的需求,采用C型臂X光機對復位情況進行透視,以上條件均滿足后采用彈力繃帶來處理患兒肘部極度屈曲的位置。完成復位后再行經皮克氏針內固定治療,在患兒外髁最高處以下0.5~1 cm處經內外側置入粗細合適的克氏針2枚,至針尖穿透對側骨皮質后停止。最后使用C型臂X光機進行透視檢查骨折處復位情況,確定無異常后對患肢進行石膏固定。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患兒的各項手術指標,包括手術時間、骨折愈合時間及住院時間。②術后4個月進行隨訪。記錄兩組患兒治療前及隨訪時的疼痛程度,采用疼痛評分量表(VAS)進行評價[5],總分為10分,分數越低表示疼痛程度越輕。③比較兩組患兒術后的治療效果,采用Flynn肘功能評分標準[6]進行療效判定:肘關節屈伸活動度正常,外翻提攜角在10°~15°內為優;肘關節輕度屈曲受限且在0°~5°內,外翻提攜角在0°~10°或發生0°~5°以內的肘內翻為良;肘關節中度屈伸受限且在0°~10°內,發生6°~10°的肘內翻為一般;肘關節重度屈伸受限且角度在11°以上,發生11°~15°的肘內翻為差。治療總有效=優+良+一般。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行統計和處理,計量資料以()表示,行t檢驗;計數資料以[例(%)]形式表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

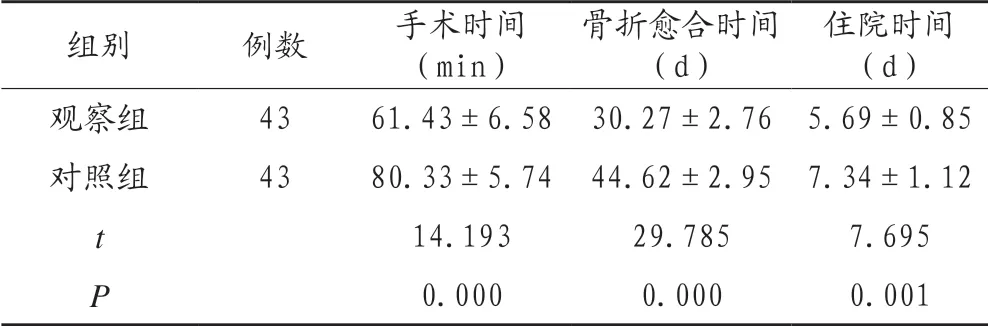

2.1 兩組各項手術指標比較 治療后,觀察組患兒的手術時間、骨折愈合時間及住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒各項手術指標比較()

表1 兩組患兒各項手術指標比較()

住院時間(d)觀察組 43 61.43±6.58 30.27±2.76 5.69±0.85對照組 43 80.33±5.74 44.62±2.95 7.34±1.12 t 14.193 29.785 7.695 P 0.000 0.000 0.001組別 例數 手術時間(min)骨折愈合時間(d)

2.2 兩組患兒治療前后VAS評分比較 治療前兩組患兒VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療4個月后隨訪時,兩組患兒的VAS評分均低于治療前(P <0.05),且觀察組明顯低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),見表2。

表2 兩組患兒治療前后VAS評分比較(,分)

表2 兩組患兒治療前后VAS評分比較(,分)

組別 例數 治療前 術后隨訪4個月觀察組 43 5.45±2.24 1.13±0.86對照組 43 5.62±2.33 2.14±1.15 t 0.345 5.525 P 0.731 0.000

2.3 兩組患兒的療效評定 根據Flynn肘功能評分標準:觀察組患兒術后優15例(34.88%),良21例(48.84%),一般4例(9.30%),差3例(6.98%),治療總有效率93.02%(40/43);對照組患兒術后優10例(23.26%),良15例(34.88%),一般8例(18.60%),差10例(23.26%),治療總有效率76.74%(33/43)。觀察組的治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.440,P=0.035)。

3 討論

肱骨髁上骨折在我國具有較高的發病率,占據了全部肘部骨折的一半以上,對患兒正常生活造成嚴重影響[7]。以往臨床使用傳統切開復位克氏針內固定術治療,可以獲得良好的復位,但是創傷較大、肘關節功能恢復較慢、術中出血量多,不利于預后恢復。閉合復位經皮克氏針內固定術是目前臨床新型的手術方法,與傳統的切開復位固定術對比,優勢明顯,①手術操作簡單,醫生可快速完成手術,減少手術時間。②創傷小,可降低對患兒的機體損害,利于患兒術后更快的恢復。③瘢痕小,可避免術后對肘關節外形的美觀。

本研究觀察組的各項手術指標明顯優于對照組(P<0.05);術后4個月隨訪時,觀察組患兒的VAS評分明顯低于對照組(P<0.05);觀察組患兒的治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05),表明閉合復位經皮克氏針內固定治療兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折療效可靠,利于患兒快速康復,這與李欣等[8]的研究結論一致。

綜上所述,在臨床兒童伸直尺偏型肱骨髁上骨折患兒治療中采用閉合復位經皮克氏針內固定治療具有更好的效果,可有效促進患兒骨折的愈合,縮短手術時間和住院時間,緩解患兒疼痛,獲得了較好的療效,值得臨床的借鑒與推廣。