氨磺必利結合團體治療對難治性精神分裂癥臨床療效的影響

張紅衛 李冠男 李 丹 鐘 嬋 燕銀枝 陳立勇

(廣州市民政局精神病院精神科,廣東廣州 510430)

精神分裂癥的核心癥狀之一為認知功能障礙,一般情況下都是于疾病早期出現,隨著病情進展,患者的注意力、執行能力、記憶能力及語言功能受到累及,以至于無法保證患者的生活質量及正常社交。由于難治性精神分裂癥病情復雜,且復發率較高,因此在治療該疾病時也提高了相應的用藥要求。有研究結果顯示,對難治性精神病分裂癥采用非典型抗精神病藥物治療可發揮良好作用,改善精神分裂癥患者的陽性癥狀、陰性癥狀及精神病理癥狀,從而保證用藥安全,提升患者耐受性[1]。氨磺必利是一種苯甲酰胺衍生物,對多巴胺D2和D3受體亞型的親和力較高。團體治療是依據團體實際情況,計劃性地安排治療內容,以便達到預期的團體治療效果。團體心理干預作為一種有效的治療形式,可以幫助患者適應社會,從而形成思維意識。有研究結果顯示,對難治性精神分裂癥患者實施團體心理干預,可加快患者疾病恢復速度[2]。為此,本研究以難治性精神分裂癥為研究對象,進行常規藥物治療結合團體治療,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年12月至2019年12月廣州市民政局精神病院收治的70例難治性精神分裂癥患者作為研究對象,隨機數字表法分為對照組和觀察組,各35例。觀察組男性20例,女性15例;年齡35~67歲,平均年齡 (51.85±2.13)歲;病程5~16年,平均病程 (10.20±1.13)年。對照組男性21例,女性14例;年齡36~68歲,平均年齡 (52.21±2.54)歲;病程5~17年,平均病程 (11.14±1.27)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。本研究經廣州市民政局精神病院醫學倫理委員會批準。所有患者或家屬對試驗知情,并簽署知情同意書。納入標準:患者經檢查均符合精神分裂癥診斷標準[3];病程時間≥5年。排除標準:有氨磺必利過敏史患者;伴有惡性腫瘤、心腦血管等嚴重軀體疾病;伴有血管性癡呆及精神發育遲緩患者;哺乳期或是妊娠期患者。

1.2 方法 對照組:氨磺必利聯合氯氮平治療。氨磺必利 (齊魯制藥有限公司,國藥準字H20113231,規 格:200 mg/片)口 服,2次/d,600 mg/次,總 量1 000~1 200 mg/d。同時服用氯氮平片 (江蘇恩華藥業股份有限公司,國藥準字H32022963,規格:25 mg/ 片)2~3次/d,總量200~400 mg/d,服用8周。觀察組:氨磺必利藥物治療結合團體治療。團體心理干預:首先,成立團體心理干預小組,設置一名小組長,由副主任醫師以上級別擔任,并有5名組員,至少有2名工作人員具備三級心理咨詢師資格。所有成員在實施臨床工作時均需經過培訓,之后實施心理干預,1次/周,60 min/次,共持續8周。①初級階段:讓患者進行簡單的自我介紹,并相互握手緩解焦慮感與緊張感,在由工作人員為患者講解實行團體干預的意義、目的及過程等,使患者清楚了解相關規則并嚴格遵守。②第二階段:指導患者認識后進行深入溝通,了解患者心理狀態及內心想法,直到患者對自身正確認識,愿意接納自我,增強治療自信心。③第三階段:為患者普及簡單的心理知識,鼓勵其與其他患者積極溝通,對患者提出的合理要求給予滿足,經常給予患者安慰和鼓勵,減輕其心理負擔。④第四階段:培訓患者工作能力,對患者的不良情緒及出現的各種問題耐心傾聽,并告知其如何表達自身負面情緒,以良好的方式解決問題。⑤第五階段:引導患者自我判斷現階段疾病特征,指導患者對自身疾病正確對待,與此同時讓每位患者表達自己對團體治療的感受,從而制定生活規劃。行為干預:包括肌肉漸進式放松訓練及音樂呼吸訓練,需告知患者訓練的意義、目的及相關注意事項,首次訓練要帶領指導患者操作,選擇輕音樂,讓患者保持身心舒適,基于音樂背景下指導患者于床上呈平臥位,緊閉雙眼進行節律性腹式呼吸,最大程度上用鼻子緩慢吸氣,再進行3~5 s憋氣后縮唇呼氣,與此同時主動收緊局部肌肉片,片刻放松后,按照從頭至足的順序局部訓練各個肌肉,每次訓練時間為15 min,2次/d,平日患者自行訓練,可無音樂。團體治療組入組前患者換用氨磺必利,進行2周藥物清洗,氨磺必利初始劑量為200 mg/ d,14 d內加到600~1 200 mg/ d,每天平均劑量為(780.00±147.16)mg,藥物劑量可隨病情變化而有所調整,兩組患者治療周期均為8周。

1.3 觀察指標 于治療前后,觀察并記錄兩組患者血脂和體質量指數 (BMI)水平,血脂包括血清總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白;采用7項陽性癥狀 (敵對性、被害、夸大、興奮、幻覺行為、概念絮亂及妄想)和7項陰性癥狀量表 (PANSS)對患者治療前后的精神癥狀進行評估,各個項目均分為7級,極重、重度、偏重、中度、輕度、極輕及無,評分范圍均在7~49,評分越高,表示患者陰性、陽性精神癥狀越嚴重;評估兩組患者臨床療效,分為痊愈:精神癥狀完全消失,PANSS減分率在80%以上;顯效:明顯改善精神癥狀,PANSS減分率在50%~80%;有效:有所緩解精神癥狀,PANSS減分率在30%~49%;無效:基本未改善精神癥狀,PANSS減分率在30%以下,治療總有效率= (痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%;觀察并記錄兩組患者不良反應發生率,包括惡心、嘔吐、視物模糊、嗜睡及頭暈;采用一般自我效能感量表 (GSES)對患者自我效能評分進行評估,共分為10個組成條目,采取4點等級計分法,正向計分。采用藥物態度問卷 (DAI)進行患者自評判斷患者用藥依從性,完全依從:可完全按照醫囑配合治療,具有較高的臨床積極性;基本依從:偶爾不愿意配合臨床治療,能在醫護人員叮囑下積極治療;不依從:治療期間不聽從醫囑,不愿配合臨床治療。用藥依從率=(完全依從+基本依從)例數/總例數×100%。

1.4 統計學分析 采用SPSS 21.0統計學軟件處理,計數資料行χ2檢驗,采用[例(%)]表示;計量資料行t檢驗,采用()表示。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

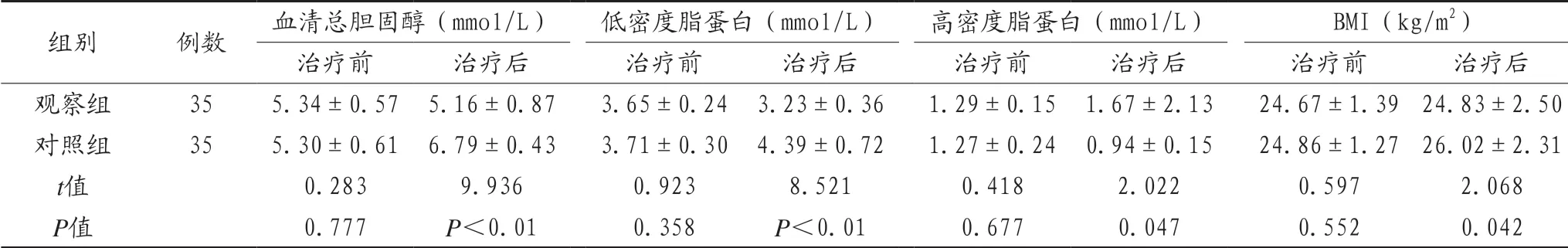

2.1 兩組患者治療前后血脂和BMl水平比較 兩組患者治療前血清血脂和BMI水平相比,差異無統計學意義(P > 0.05);經治療后,觀察組比對照組血清總膽固醇、低密度脂蛋白更低,高密度脂蛋白水平更高,以上差異均有統計學意義 (P<0.05),觀察組比對照組體質量指數降低,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后血脂和BMl水平比較 ()

表1 兩組患者治療前后血脂和BMl水平比較 ()

注:BMI:體質量指數。

組別 例數 血清總膽固醇(mmol/L) 低密度脂蛋白(mmol/L) 高密度脂蛋白(mmol/L) BMI(kg/m2)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 35 5.34±0.57 5.16±0.87 3.65±0.24 3.23±0.36 1.29±0.15 1.67±2.13 24.67±1.3924.83±2.50對照組 35 5.30±0.61 6.79±0.43 3.71±0.30 4.39±0.72 1.27±0.24 0.94±0.15 24.86±1.2726.02±2.31 t值 0.283 9.936 0.923 8.521 0.418 2.022 0.597 2.068 P值 0.777 P<0.01 0.358 P<0.01 0.677 0.047 0.552 0.042

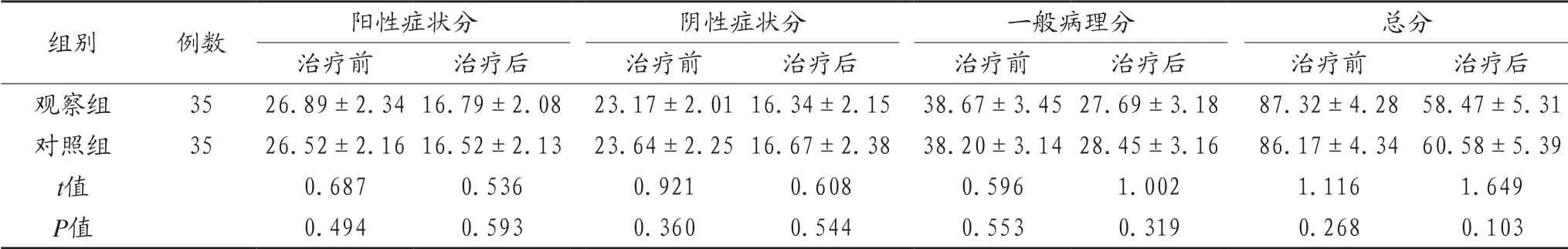

2.2 兩組患者治療前后PANSS評分比較 兩組患者治療前的PANSS評分相比,差異無統計學意義(P > 0.05);治療后兩組患者PANSS評分均有所下降,差異有統計學意義 (P<0.05),組間對比,差異無統計學意義(P > 0.05),見表2。

表2 兩組患者 PANSS評分于治療前后比較 (,分)

表2 兩組患者 PANSS評分于治療前后比較 (,分)

組別 例數 陽性癥狀分 陰性癥狀分 一般病理分 總分治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 35 26.89±2.3416.79±2.08 23.17±2.0116.34±2.15 38.67±3.4527.69±3.18 87.32±4.2858.47±5.31對照組 35 26.52±2.1616.52±2.13 23.64±2.2516.67±2.38 38.20±3.1428.45±3.16 86.17±4.3460.58±5.39 t值 0.687 0.536 0.921 0.608 0.596 1.002 1.116 1.649 P值 0.494 0.593 0.360 0.544 0.553 0.319 0.268 0.103

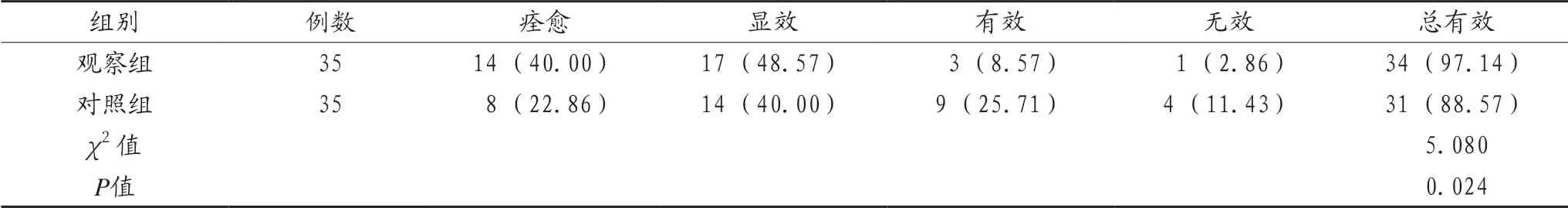

2.3 兩組患者治療總有效率比較 觀察組總有效率97.14%與對照組的88.57%相比,差異有統計學意義 (P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療總有效率比較[例(%)]

2.4 兩組患者不良反應發生率比較 觀察組僅有1例發生頭暈,不良反應發生率為2.58%;對照組有2例發生頭暈,不良反應發生率為5.74%,兩組未有患者出現惡心、嘔吐、嗜睡等癥狀,組間無明顯差異 (χ2=0.348;P=0.555)。

2.5 兩組患者治療前后自我效能比較 治療前觀察組與對照組的自我效能評分分別為 (20.12±1.73)分、 (20.26±1.57)分,組間比較差異無統計學意義 (t=0.354、P=0.724);治療后觀察組與對照組的自我效能評分分別為 (24.89±2.65)分、 (18.20±1.30)分,組間比較差異有統計學意義 (t=13.408、P=0.000)。

2.6 兩組患者用藥依從性比較 觀察組完全依從、基本依從及不依從分別為15、14、6例,對照組完全依從、基本依從及不依從分別為11、12、12例,用藥依從性分別為82.86%和65.71%,組間比較差異有統計學意義 (χ2=4.786、P=0.028)。

3 討論

精神分裂癥具有感知、思維、情感、行為等多方面障礙,額前葉多巴胺水平下降、5-羥色胺水平異常等是導致精神分裂癥發生的主要原因,額葉、顳葉和邊緣腦區構成的神經環路異常可能是導致精神分裂癥關鍵的病理基礎[4-5]。目前藥物治療仍然是精神分裂癥治療的主要方式,本研究探討的是難治性精神分裂癥的治療研究,其特征為病程時間較長,呈慢性化發展,采取2種以上抗精神病藥物治療可能導致不良反應,還會增加患者的經濟負擔,影響到患者家庭。因此,在采取治療方法時,不僅要關注用藥的種類,同時可配合康復治療,提升治療有效率[6]。氨磺必利安全性較高,患者可良好耐受該藥物,適用于治療難治性精神分裂癥患者。

本次研究結果顯示,相比對照組,觀察組患者在完成治療后血脂指標更優,雖體質量指數明顯降低(P<0.05),但患者仍為肥胖,臨床意義不大,故聯合團體治療可改善血脂異常的問題,但仍無法改善患者整體肥胖問題;兩組患者完成治療后,PANSS評分均明顯降低,差異有統計學意義 (P<0.05),與朱敏[7],秦暢等[8]研究者關于氨磺必利藥物治療可改善難治性精神分裂癥患者癥狀結論相同,本研究中觀察組效果更好,可能與結合團體治療有關,因團體治療依據患者病情特征進行健康教育、合理情緒療法、情感宣泄及行為干預等,幫助患者對自身不良心理合理宣泄,維持良好的精神狀態和思想意識,可進一步積極影響行為方式,從而有效提升療效。本研究發現觀察組患者的治療總有效率更高,自我效能評分更高,治療依從性更好,差異均有統計學意義 (P<0.05),可能與團體治療提供了較多的正性指導和支持有關。可見,在實行團隊治療同時配合氨磺必利治療,可起到雙重作用,有效控制患者病情,提升治療有效率,加快患者病情康復速度。對于難治性精神分裂癥常伴有血脂異常患者來說,給予抗精神病藥物治療,會導致患者出現脂代謝異常。因此,需配合團體治療,在治療期間加強監測患者血脂水平,可減少發生心血管事件、代謝綜合癥等情況。高劑量氨磺必利是通過阻滯中腦邊緣系統對多巴胺受體進行突觸后,對陽性癥狀行有效治療。低劑量氨磺必利可通過抑制突觸前多巴胺受體,保證陰性癥狀得到良好改善。基于雙重作用機制下結合團體治療,可全面控制陽性癥狀及陰性癥狀,從而實現良好的臨床治療效果。團隊治療聯合氨磺必利治療,可進一步提升患者用藥依從性,使患者愿意配合醫護人員開展各項臨床工作,以良好的心態面對治療。

綜上所述,對難治性精神分裂癥患者采取氨磺必利結合團體治療,有利于患者維持穩定的血脂水平,提升自我效能及服藥依從性,為臨床提供參考。