基于CEC與CCE指標的某綠色建筑節能性能評價

杜喜軍

(中鐵建設集團有限公司 北京 100040)

1 前言

自住建部發布新版《綠色建筑評價標準》(GB/T 50318—2019)以來[1],我國對于綠色建筑的評價工作開始執行新的技術路線,即評價由偏重于綠建技術的新穎性、多樣性到注重綠建技術的實際節能性能[2-3]。然而,當前綠色建筑節能性能評價體系當中仍然缺乏可將全生命周期碳排放量與綠色技術措施投資增量綜合考慮的衡量指標,導致部分實際應用時初投資大、能耗降低有限和投入產出比不高的綠色建筑技術卻在現有評價體系當中獲得較高分值。

針對上述問題,本文給出綠色建筑節能性能評價的新指標:單位面積碳減排量成本積(CEC)和單位碳減排量成本(CCE)。這兩項指標可在新的標準體系下為綠色建筑的投資、設計、建設、運營和評價工作提供參考。

2 依托項目簡介

某大廈南配樓,共3層,建筑面積7 597 m2,以樓體變形縫為界,西側為某企業辦公樓,東側為某政府信訪綜合辦公樓。由某集團可研、投資、設計、施工、使用和運維,并進行后續研究。該建筑雖然體量較小,但在集團內部實現了“投、設、施、用、管、研”的建筑行業理想工作流程。以該建筑為依托,進行綠色建筑節能性能評價,具有較好的示范作用,見圖1。

圖1 某大廈南配樓效果圖

3 綠色建筑節能性能評價新指標

3.1 單位面積碳排放成本積(CEC)

參與建筑工程項目建設的各主體有不同的利益訴求。比如,投資方和施工單位更關注因采用綠色建筑技術增加的投資,設計單位更關注實際運行效果,而使用單位和物業管理單位更關注運行維護費用。綜合考慮各方利益,并根據國家為應對全球氣候變化的挑戰而推動綠色建筑技術應用的初衷,綠色建筑建設追求的根本目標應該是利用盡可能少的資源達到盡可能低的能耗和碳排放量[4-7]。

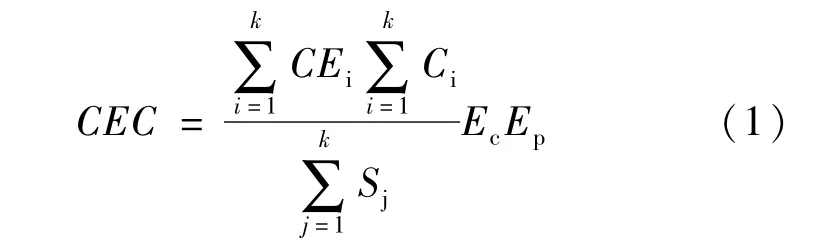

因此,本文提出單位面積碳排放成本積指標對綠色建筑節能性能進行評價,該指標的定義式為:

式中:CEC為單位面積碳排放成本積,即單位面積建筑物的碳排放量與初投資的乘積,t·CNY/m2;CEi為綠色建筑項目建設第i階段的碳排放量,t;Sj為建筑物各個部分(可以采用不同的系統)的建筑面積,m2;Ci為第 i階段的現值貨幣消耗量,CNY;Ec為當地供應商經驗系數;Ep為當地專家經驗系數。相關參數計算參照《民用建筑綠色性能計算標準》(JGJ/T 449—2018)進行。CEC指標可有效綜合反映綠色技術方案成本和碳排放量高低,在方案比選中,CEC指標數值比較小的技術方案更有優勢。

3.2 單位碳減排量成本(CCE)

在進行綠色建筑技術投資決策時,單位面積碳排放成本積(CEC)指標在反映投入產出比方面仍顯不夠直觀,可采用單位碳減排量成本(CCE)指標進行決策。該指標的定義式公式(2),其含義簡要描述為在所評價的綠色建筑中每減排一噸二氧化碳所花費的成本金額。

式中:CCE 為單位碳減排量成本,CNY/t;CEg,i為綠色技術方案的碳排放量,t;CEt,i為傳統技術方案的碳排放量,t;Cg,i和 Ct,i分別為綠色和傳統技術方案所需的現值貨幣消耗量,CNY。

在基于單位碳減排量成本(CCE)指標進行綠色建筑技術評價時,除了直接判定CCE指標較低的技術方案較優外,還可將綠色技術方案的CCE值與其他生產部門單位減排量投資相比較或與CDM碳交易市場價格對比。CCE值低于每噸碳市場價格的綠色技術,其碳減排能力高于市場公允水平,可以建議采用。反之,CCE較高、減排能力未達到市場公允水平的綠色技術,不建議采用。

綠色技術方案的碳排放量(CEg,i)一般而言小于傳統技術方案的碳排放量(CEt,i),所以單位碳減排量成本(CCE)為負值時說明綠色技術方案以更低的成本實現了更少的碳排放。

4 某綠色建筑節能性能評價

某大廈南配樓采用限額設計方式,業主要求在投資限額范圍內建設一座節能、環保、經濟、實用及美觀的綠色辦公建筑,以體現政府和企業的良好社會形象。

4.1 綠色建筑節能技術措施

通過采用單位面積碳排放成本積(CEC)和單位碳減排量成本(CCE)指標進行論證分析,某大廈南配樓在設計、建造時綜合采用了多種低能耗綠色建筑技術。

(1)在建筑立面設計方面,分別計算了包括Low-e玻璃幕墻在內的各種圍護結構方案的CEC和CCE指標值,并依據北京市《公共建筑節能設計標準》進行多次節能試算,最終確定圍護結構節能實施方案。在實施方案中,部分房間在玻璃幕墻內設置了900 mm高窗臺,有效控制了窗墻比;并且采用了加厚空心砌塊結合外保溫(300 mm厚加氣混凝土砌塊+20 mm厚膠粉聚苯顆粒+石材)的復合保溫隔熱墻體。在大院門洞上方的騎樓底部,設有100 mm厚聚苯板保溫加裝飾吊頂,且吊頂內設有采暖橫干管,以應對風洞效應下高速氣流的附加散熱。這些設計理念在當前仍符合我國“十三五”期間重點推廣的超低能耗建筑技術理念,有效兼顧了建筑熱工性能和建筑美學效果[8-10]。

(2)在屋面設置300 mm厚輕質種植土層,進行屋面綠化。輕質種植土層具有隔熱效應,其表面植被在夏季具有蒸發吸熱作用。屋面綠化有效降低屋面在夏季得熱和冬季放熱,進而降低了建筑物供冷供熱耗能。此外,屋面綠化可作為海綿設施滯蓄屋面雨水,降低地表雨水徑流量。

(3)將CEC和CCE指標值作為重要指標進行集中空調和分體式空調方案比選,最終選擇低成本、低能耗、低碳排放且使用靈活的分體空調(結合VRV一拖多空調)系統,未采用從大廈接入集中空調系統的方案。同時,針對常見的分體空調室外機散熱不佳或不美觀問題,根據機電工程師提供的方案,南配樓放棄傳統內凹室外機位方案,采用了外凸室外機位。室外機位采用外置三面、三層通高的鋁合金百葉遮擋,且在室外機安裝位置僅做角鋼支撐、不加隔板,在有效利用立面空間、保證立面美觀且與大廈主樓相協調的同時,還利用煙囪效應優化了室外機散熱,提高了室外機運行效率。并且,通高百葉兼具外遮陽和防止室外機墜落傷人的功能。基于該技術方案申請的專利已獲得授權。

(4)由于該建筑屬于自建、自持項目,在建筑材料選擇方面,基于CEC和CCE指標,從全生命周期角度考慮選擇高品質立面石材、內腔無砂鑄鐵散熱器、內外熱鍍鋅采暖管道和鋼襯塑給水管等耐久性較好的材料或設備。

4.2 實際能耗

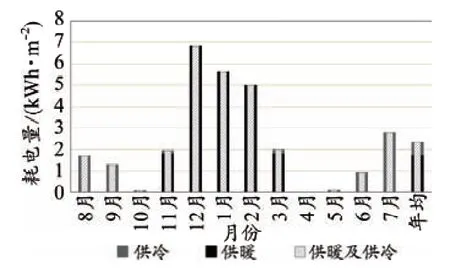

大廈南配樓于2009年建成,已投入使用多年,可從使用單位和物業管理單位獲得實際能耗數據。圖2為大廈南配樓2016年8月至2017年7月單位面積能耗逐月分布。總能耗由供暖供冷能耗、照明和辦公設備能耗兩部分組成。衛生間通風設備和電開水器(用戶自備)能耗計入照明和辦公設備能耗。圖3為大廈南配樓全年供暖供冷能耗逐月分布。

圖2 大廈南配樓全年總能耗逐月分布

圖3 大廈南配樓全年供暖供冷能耗逐月分布

由圖2、圖3可知,該建筑中供暖供冷能耗占總能耗的比例明顯高于照明和辦公設備能耗,在冬季占比約80%,在夏季占比約60%,進入過渡季后全年占比為57.3%。可見,在辦公建筑中,供暖供冷能耗為建筑物主要能耗,在進行綠色建筑節能性能評價時,應以供暖供冷系統為主要評價對象。

此外,大廈南配樓單位面積全年累計耗能量為51.37 kWh/m2,其中供冷供暖系統單位面積耗能量為30.25 kWh/m2,供冷僅7.08 kWh/m2。以上指標除采暖能耗外,其他能耗已低于德國PHI超低能耗被動房標準,制冷能耗接近于北方地區近零能耗示范樓標準。

獲得實際能耗數據后,可根據華北地區電網碳排放因子計算出相應的碳排放量,碳排放因子可取0.997(kgCO2/kWh)。

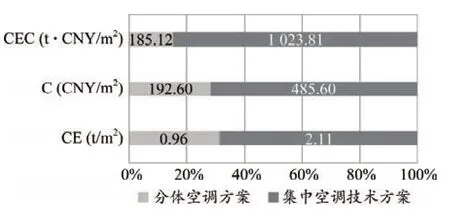

4.3 供暖供冷系統單位面積碳排放成本(CEC)

圖4、圖5為分體空調方案和集中空調方案的CEC值。由圖4、圖5可知,由于南配樓基地狹長、引入冷凍水管需經由室外覆土等原因,集中空調方案的單位面積造價(C)和全生命周期碳排放量(CE)均顯著高于分體空調方案,集中空調方案的CEC值達到分體空調方案的5.54倍。從CEC值可見,集中空調方案相較分體空調方案劣勢明顯。為了更加直觀反映分體空調方案的投入產出比,可進一步通過CCE指標進行評價。

圖4 分體空調方案和集中空調方案CEC值

圖5 分體空調方案和集中空調方案CEC對比

4.4 供暖供冷系統單位碳減排量成本(CCE)

圖6為分體空調方案的CCE值。由圖6可知,分體空調技術方案的CCE值為負值,說明其相較集中空調技術方案以更低的成本實現了更少的碳排放,具有明顯優勢。圖6中代表市場公允單位節能減排量成本水平的每噸二氧化碳交易市場價格為45.13 CNY/t,其含義可理解為在市場上花費45.13元人民幣即可為全球降低1 t二氧化碳排放,如果所采用的綠色技術措施全生命周期減排1 t二氧化碳的成本(即CCE值)等于或低于45.13元,則說明該技術措施的投入產出比達到或優于市場公允水平。反之,則說明該技術措施的成本較高,投入產出比低于市場公允水平,不應得到采用。

圖6 分體空調方案CCE值

從全社會宏觀角度考慮,節能降耗的本質目標是降低從發電、變電、輸電到配電及末端用電的全社會、全產業鏈總碳排放量。因此,在CCE低于市場公允水平的情況下,綠色建筑投資者應考慮其他節能技術措施。在受到客觀條件限制,無法更換綠色技術措施的情況下,可直接使用增量投資在碳交易市場購買碳排放額度,使得資金流向水電站建設、火電廠廢熱回收等更高效的碳減排技術領域[11-12]。

5 結論

(1)在辦公建筑中,供暖供冷能耗為建筑物主要能耗,在進行綠色建筑節能性能評價時,應以供暖供冷系統為主要評價對象。

(2)本文提出的單位面積碳減排量成本積(CEC)和單位碳減排量成本(CCE)本質上是反映綠色建筑技術措施在節能減排方面投入產出比的兩個量化指標。基于這兩個指標,可有效進行綠色建筑節能性能評價,為綠色建筑的投資、設計、建設、運營和評價工作提供參考。

(3)使用CEC和CCE參數進行案例分析的結果表明,分體空調方案雖然是相對“低端”的方案,但在節能減排投入產出比方面遠優于集中空調方案。在重視投資控制和節能減排的建筑中,分體空調或VRV空調系統方案應得到重點考慮。基于本文的相關研究成果,在某集團昆山基地和天津基地綠色建筑建設中,均通過論證采用了分體+VRV空調系統,實現了良好的節能性能。