治療肩鎖關節脫位兩種術式的療效比較

曾杏新 林善文 劉東光 譚群芳

(陽江市人民醫院外科,廣東陽江 529500)

肩鎖關節脫位是由過度運動導致的創傷,由于患者摔倒時肩峰與地面發生直接碰撞導致[1]。按照損傷的程度可將其分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3個級別,I型:關節囊及肩鎖韌帶不完全破裂、喙鎖韌帶完整,鎖骨只有輕度移位;Ⅱ型:關節囊及肩鎖切帶完全斷裂、喙鎖韌帶牽拉傷,鎖骨外端直徑的一半上翹突出超過肩峰;Ⅲ型:關節囊、肩鎖韌帶及喙鎖切帶完全斷裂,鎖骨遠端完全移位。前兩級損傷程度較低,可通過保守治療的方式進行治療,Ⅲ度脫位最為嚴重,需進行手術治療。既往常采用鎖骨鋼板或是克氏針內固定的方式進行治療,但該術式具有并發癥多、創傷大的缺陷[2]。本研究采用關節鏡下雙帶袢鈦板內固定術對患者進行治療整體效果顯著,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年8月至2020年12月陽江市人民醫院收治的60例肩鎖關節脫位患者為研究對象。采用隨機數字表法分為兩組,每組30例。對照組男性15例,女性15例;年齡15~60歲,平均年齡(45.3±3.7歲)。研究組男性15例,女性15例;年齡19~60歲,平均年齡(45.4±4.1歲)。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義 (P> 0.05),具有可比性。本研究經陽江市人民醫院醫學倫理委員會審核批準。患者及家屬均知情同意且簽署知情同意書。納入標準:①均符合《實用骨科學》中有關肩關節脫位Ⅲ型(Tossy)的相關診斷標準[3];②損傷時間≤3周;③局部皮膚未出現破潰;④Ⅲ級分型及以上。排除標準:①合并鎖骨骨折、肱骨近端骨折等肩關節損傷者;②合并肩關節畸形、類風濕性關節炎等;③合并肺氣腫、冠心病等慢性疾病者。

1.2 方法 對照組行傳統開放性內固定術:患者完成臂叢麻醉后,仰臥姿勢下將患者肩部墊高大約30°,取喙突至肩峰部位做皮膚切口,長度7 cm為宜,充分暴露患者肩鎖關節,在患者肩峰的后下部置入鎖骨鉤鋼板,保證肩鎖關節準確復位,固定選用螺絲釘,并對發生斷裂的韌帶等組織進行修復,將切口逐層縫合。研究組行關節鏡下雙帶袢鈦板內固定術:麻醉成功后,取側臥體位,常規消毒鋪巾。術中沖洗液為生理鹽水3 000 mL,并加入1 mL腎上腺素 (石藥銀湖制藥有限公司,國藥準字H140221993,規格:1 mL∶1 mg)。先后建立前后方入路,進行關節鏡檢查,排除肩袖,盂唇的前下部自肩胛盂中線以下部位撕脫(SLAP,BANKART)等相關損傷;關節鏡進入盂肱關節后,找到岡上肌與肩胛下肌之間的肩袖間隙,在此處分離直至喙突基底,采用射頻氣化,將喙突周圍組織完全清除;復位成功后通過1枚克氏針夾持固定患者肩鎖關節部位。取鎖骨中央小切口,暴露鎖骨,確保克氏針位于鎖骨中央,在患者喙緣放置后交叉韌帶定位器,選用直徑為2 mm的克氏針作為導向針鉆入患者鎖骨上方向喙突基底部,隨后沿引導針將4.5 mm的空心鉆將骨隧道建立起來,牽引線置入,使用肩關節鏡抓線鉗從外側入路將牽引線抓出;隨后借助引線將帶有1 枚鈦板依次引入鎖骨隧道及喙突基底部,待順利通過喙突骨隧道后將帶袢鈦板翻轉,并于喙緣基地部將其進行固定,將鎖骨上方的另1枚帶袢鈦板拉緊,C型臂X光機透視下適當下壓鎖骨遠端保證肩鎖關節復位,沖洗傷口并逐層進行縫合,術畢。

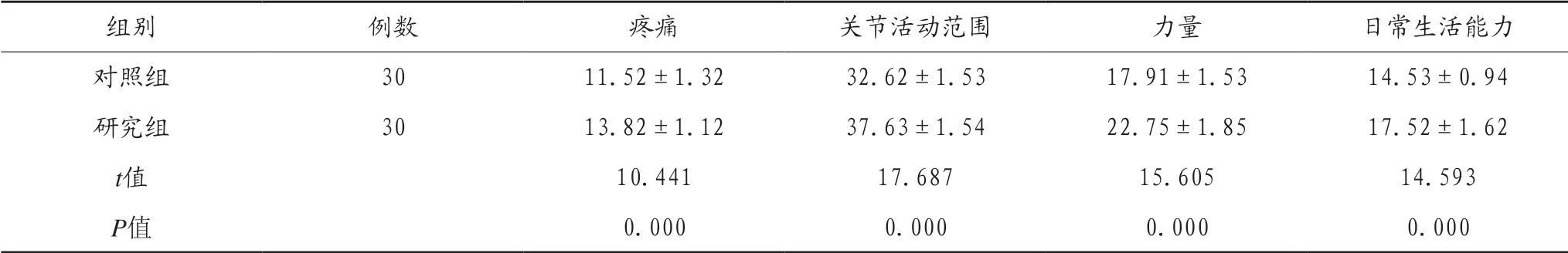

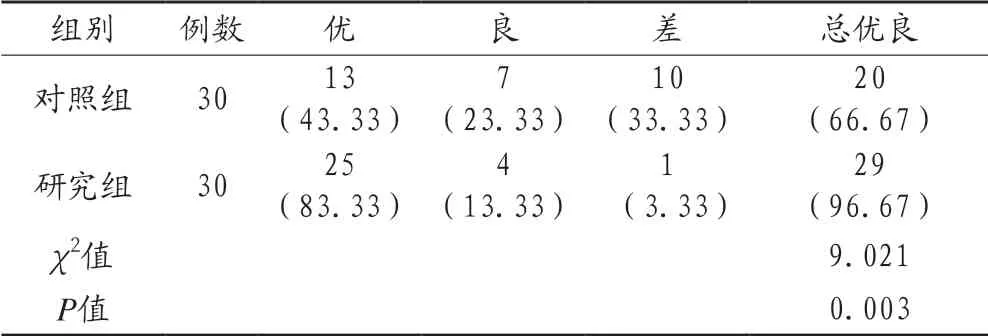

1.3 觀察指標 ①通過肩關節功能評分表(Constant-Murley)對患者肩關節功能進行判定[4],其中包含疼痛 (15分)、日常生活能力 (20分)、關節活動范圍 (40分)、力量 (25分)4個維度,評分越高,代表患者肩關節功能恢復越好。②治療效果判定標準:參照肩關節后脫位診斷與治療的專家共識判定患者肩關節具體的恢復情況[5]。患者肩部疼痛完全緩解,肌力恢復,肩關節活動正常,恢復原工作能力可判定為優;患者疼痛部分緩解,肌力基本恢復,肩關節活動接近正常,外展、上舉達不到 180°,可判定為良;患者肩部活動、肌力及疼痛均未緩解甚至是加重,可判定為差。總優良率=優率+良 率。

1.4 統計學分析 應用SPSS 20.0進行數據分析,其中計數資料采用[例 (%)]表示,行χ2檢驗,計量資料采用 ()表示,行t檢測;P<0.05為差異有統計學意 義。

2 結果

2.1 兩組患者肩關節功能比較 研究組患者肩功能各指標評分均較對照組高,差異有統計學意義 (P <0.05),見表1。

表1 兩組患者肩關節功能對比 (,分)

表1 兩組患者肩關節功能對比 (,分)

組別 例數 疼痛 關節活動范圍 力量 日常生活能力對照組 30 11.52±1.32 32.62±1.53 17.91±1.53 14.53±0.94研究組 30 13.82±1.12 37.63±1.54 22.75±1.85 17.52±1.62 t值 10.441 17.687 15.605 14.593 P值 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 兩組患者治療效果比較 研究組總優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療效果比較[例 (%)]

3 討論

肩關節由三角軟骨盤、關節囊、肩峰鎖骨端、鎖骨遠端組成,由三角肌、喙鎖韌帶及肩鎖韌帶進行固定。斜方韌帶及錐狀韌帶組成喙鎖韌帶,Ⅲ型脫位患者該部位完全斷裂,需進行手術治療[6]。研究指出,選用鎖骨鉤鈦板固定是一種相對進步的內固定方式,手術操作簡便,耗時較短,是臨床醫師較為容易掌握的一種內固定方式[7]。但也存在如下問題:患者術后肩關節內旋及外展均會受限,而且鎖骨鉤鈦板的鉤端部位會持續在患者關節囊外進行摩擦,后果是導致患者產生疼痛及出現無菌性炎癥,會限制肩關節的活動,內固定斷裂、松動等并發癥發生率較高。由此可見,鎖骨鉤鈦板雖然在近期內固定效果良好,但遠期療效有限,嚴重的會干擾患者正常生活。近些年來,雙帶袢鈦板多被運用于喙鎖韌帶的重建及肩關節脫位的治療中,該術式有較高的韌性和強度,可在較長的時間內維持關節組織的活動度,最大程度保證了肩鎖關節的微動功能。帶袢鈦板的復位原理相較于一般的鎖骨鉤鈦板差異明顯,帶袢鈦板可以實現喙肩韌帶的重建進而固定患者肩鎖關節,對肩峰端的影響較小,因此術后幾乎不會出現肩關節活動受限及疼痛等癥狀,相較于一般的鎖骨鉤鈦板優勢顯著。本研究采用的關節鏡下雙帶袢鈦板內固定術治療的關鍵是在患者喙突部位建立起一個骨道,再借助關節鏡,可實現喙突骨道建立的微創化,同時通過關節鏡可仔細觀察肩峰和盂肱關節的下間隙,避免了肩袖損傷的漏診。

本研究結果顯示,研究組患者肩功能各指標評分均較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),提示關節鏡下雙帶袢鈦板內固定術具有術后疼痛度低、創傷小的顯著優勢,同時固定物和固定方式均符合解剖力學的結構,有利于促進肩關節功能的恢復,避免了二次手術。 研究組組總優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示關節鏡下這一術式具有更清晰的手術視野更清晰,更加符合肩鎖關節微動的需求,可提供機械穩定,促進韌帶愈合[8]。在喙鎖韌帶重建的過程中,復位肩鎖關節后,于鎖骨喙突部位鉆孔,隨后將鎖骨和肩鎖關節固定于解剖位,可將肩鎖關節中的分離力向壓力轉化,增強肩鎖關節的穩定性。因肩鎖關節是微動系統,因此固定的幅度應適宜,除此之外,雙帶袢鈦板內固定系統特別適用于肩鎖關節脫位肩關節脫位Ⅲ型的患者,但不適用于伴有顯著鎖骨外端錨定位置骨折及骨質疏松的患者,以上患者術后極易出現鎖骨外端不愈合、鋼板滑脫及骨不連等問題。

綜上所述,關節鏡下雙帶袢鈦板內固定術治療急性肩鎖關節脫位效果顯著,相較于傳統手術更加可靠穩定,治療安全性較高,避免二次手術,可緩解患者經濟壓力,具有良好的社會效益。