糖原蛋白125聯合腦源性神經營養因子對老年急性心肌梗死患者急性心力衰竭的預測價值

汪雅婷,姚杰,管世鶴*,程誠

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是臨床上一類常見的心血管急危重癥,隨著PCI和溶栓技術的不斷發展,AMI患者住院病死率逐漸降低,但是AMI后發生急性心力衰竭(acute heart failure,AHF)仍然是臨床醫生面臨的挑戰之一。調查顯示,AMI后發生AHF的比例超過30%,AHF是冠狀動脈再灌注治療后面臨的主要問題之一[1]。及時識別AMI患者發生AHF的風險對于早期干預和改善預后具有積極意義。糖原蛋白125(CA-125)作為一種高度糖基化的黏蛋白,其在多種癌癥患者血清中呈現高表達狀態,近年來研究表明,CA-125水平與心力衰竭的嚴重程度、血流動力學障礙程度相關,已經成為診斷AHF的新型生物標志物[2]。腦源性神經營養因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)作為神經營養因子家族成員之一,廣泛存在于動物中樞和周圍神經系統,對于神經元的生長、分化、突觸重塑具有重要作用。近年來BDNF的心血管效應引起了業內的廣泛關注,研究表明,BDNF可通過與特異性的受體相結合,激活下游信號通路,發揮心血管保護作用[3];BDNF在動脈粥樣硬化血管內皮細胞中高表達,參與了AMI的血管重構、炎性反應和心肌重塑后的細胞凋亡[4]。目前國內外關于CA-125聯合BDNF對AMI后發生AHF的預測研究較少,其臨床意義尚需要更多研究予以證實[5]。為此筆者團隊進行了此項隨訪研究,報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取2019年3月—2020年3月安徽醫科大學第二附屬醫院心內科收治的AMI患者144例為研究對象。納入標準:(1)符合《急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南》[6]中關于ST段抬高型心肌梗死的診斷標準;(2)接受靜脈溶栓或者急診經皮冠狀動脈介入治療(PCI)手術;(3)臨床資料完整;(4)能夠堅持隨訪。排除標準:(1)合并嚴重的肝、腎、肺功能障礙者;(2)合并惡性腫瘤或自身免疫性疾病者;(3)既往存在心力衰竭者;(4)合并其他器質性心臟病者;(5)既往存在心肌梗死病史者。患者及家屬簽署知情同意書,安徽醫科大學第二附屬醫院倫理委員會審核通過。

1.2 治療方式 患者均于入院后給予抗凝、穩定血壓等基礎治療,給予吸氧、心電監護、血氧飽和度監測,予阿司匹林腸溶片(德國拜耳公司)負荷量300 mg,氯吡格雷(商品名:波立維,廠家:賽諾菲杭州有限公司,國藥準字:J20130083)300 mg;嚴格按照《急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南》[6]中的指征選取靜脈溶栓或者急診經皮冠狀動脈治療(PCI),靜脈溶栓成功后24 h內給予冠狀動脈造影確定血管再通情況;PCI或溶栓成功后給予阿司匹林腸溶片100 mg/次、1次/d(終身維持)+替格瑞洛(商品名:倍林達,廠家:阿斯利康制藥公司,國藥準字:J20130020)90 mg/次、2次/d維持(維持時間視患者情況而定,一般不超過12個月,必要時可適當延長使用時間)。

1.3 臨床資料收集 收集所有患者性別、年齡、吸煙史(每日平均吸煙量超過3支,連續5年及以上)、飲酒史(平均每日攝入酒精含量超過10 g,連續6個月及以上)、入院時血壓(收縮壓、舒張壓)、合并癥(高血壓、糖尿病、高脂血癥、腎功能不全)、左心室射血分數(LVEF)、發病至入院時間、病變支數(單支/多支)、梗死區域(前壁、下壁、前間壁)、冠狀動脈再通方式及服用藥物情況等臨床資料。

1.4 實驗室檢查 于PCI或靜脈溶栓成功后次日清晨空腹采集患者靜脈血3 ml,3 000 r/min離心10 min,取上層血清,采用貝克曼Access2測定肌鈣蛋白I(cTnI)和腦鈉肽前體(BNP)水平,采用羅氏cobas e601全自動發光免疫分析儀測定血清CA-125和BDNF水平。

1.5 AHF診斷及分組 所有患者于靜脈溶栓或者急診PCI治療成功后1周采用Killip 分級法評估心功能,Ⅰ級為無AHF,Ⅱ級為輕中度AHF,Ⅲ級為重度AHF,Ⅳ級為心源性休克[7]。其中評估為Ⅰ級納入對照組(102例),Ⅱ~Ⅳ級納入心力衰竭組(42例)。

1.6 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件進行數據分析。計量資料以(±s)表示,兩組間比較采用成組t檢驗;計數資料以相對數表示,組間比較采用χ2檢驗;AMI患者發生AHF的影響因素采用多因素Logistic回歸分析;繪制CA-125、BDNF及二者聯合預測AMI患者發生AHF的受試者工作特征(ROC)曲線,確定最佳截斷值并計算ROC曲線下面積(AUC)、靈敏度、特異度。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

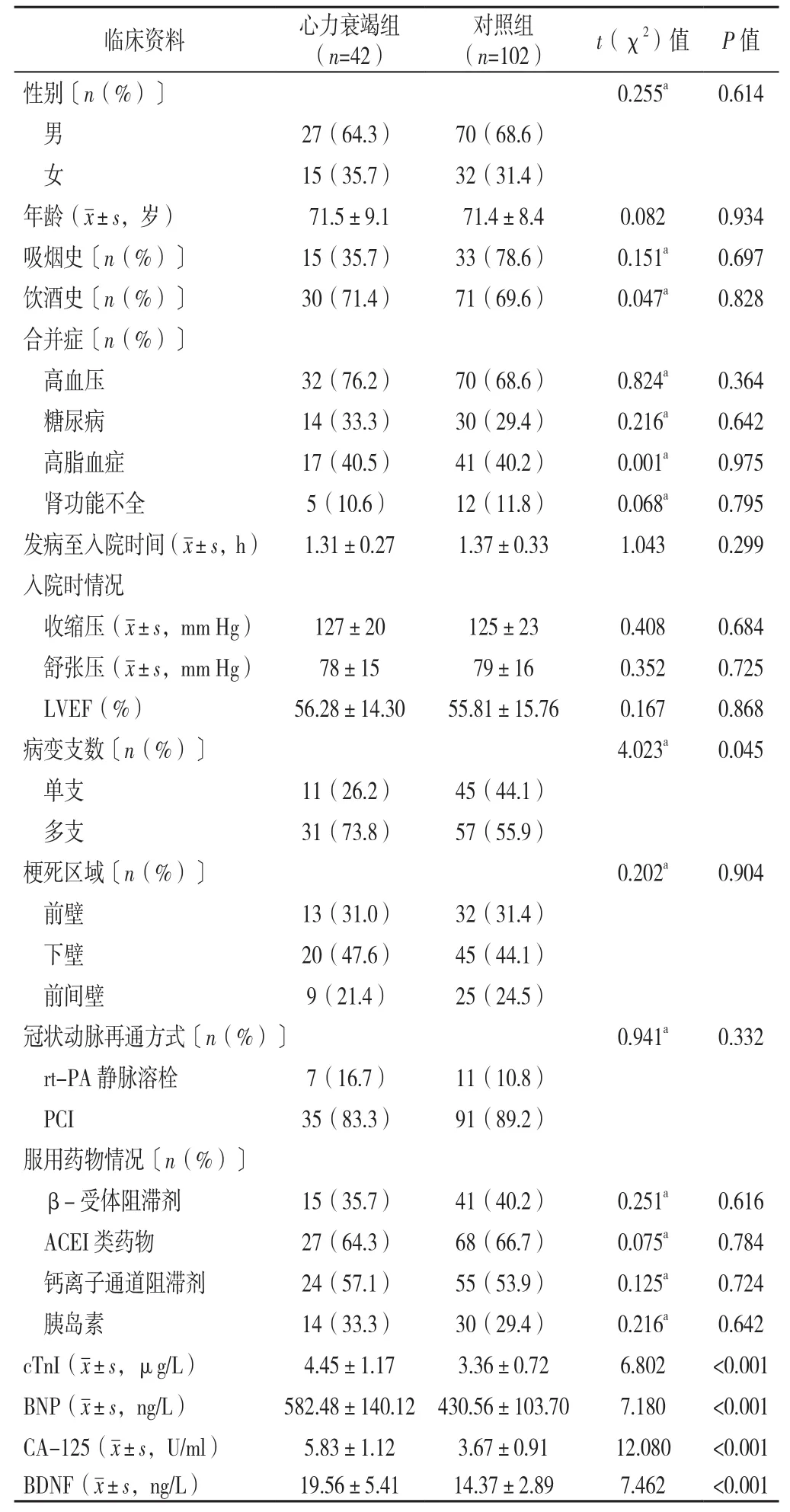

2.1 臨床資料比較 兩組性別、年齡、吸煙史、飲酒史、合并癥、發病至入院時間、入院時收縮壓、舒張壓、LVEF、病變支數、梗死區域、冠狀動脈再通方式、服用藥物情況比較,差異無統計學意義(P>0.05);心力衰竭組cTnI、BNP、CA-125、BDNF高于對照組,病變支數多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床資料比較Table 1 Comparison of clinical data between the two groups of patients

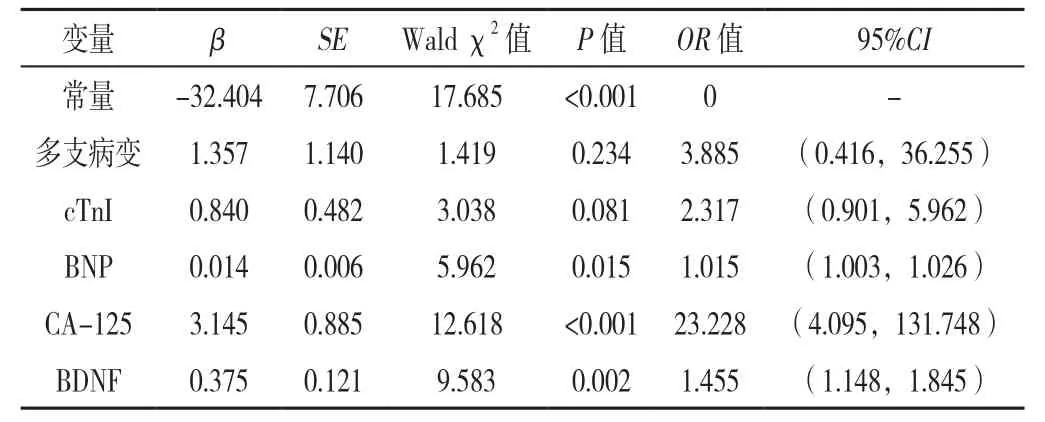

2.2 影響老年AMI患者發生AHF的多因素Logistic分析 以是否發生心力衰竭(賦值:1=是,0=否)為因變量,以單因素分析P<0.05的指標,病變支數(賦值:1=多支,0=單支)、cTnI(賦值:實測值)、BNP(賦值:實測值)、CA-125(賦值:實測值)、BDNF(賦值:實測值)為自變量,進行多因素Logistic回歸分析,結果顯示,BNP、CA-125、BDNF水平升高是AMI患者發生AHF的獨立危險因素(P<0.05),見表2。

表2 影響老年AMI患者發生AHF的多因素Logistic回歸分析Table 2 Multivariate Logistic regression analysis affecting the occurrence of AHF in elderly patients with AMI

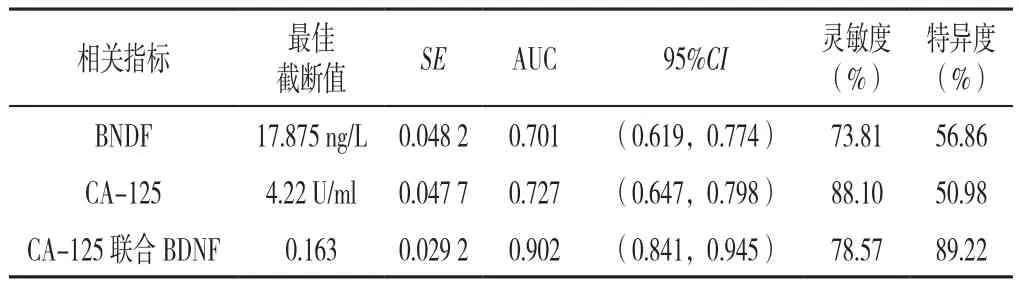

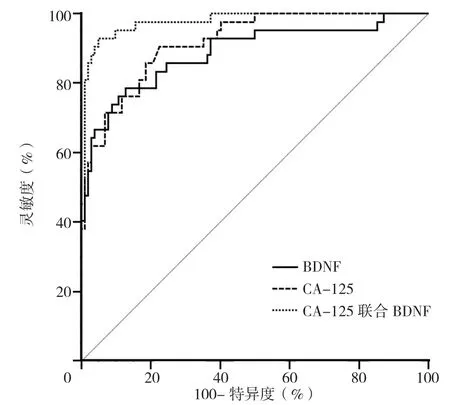

2.3 CA-125、BDNF及二者聯合對AMI患者發生AHF的預測價值 CA-125(AUC=0.727)、BDNF(AUC=0.701)及聯合預測(AUC=0.902)對預測AMI患者發生AHF的AUC比較,差異有統計學意義(Z=3.987,P<0.05),見圖1。其中聯合預測AUC高于CA-125和BDNF單獨預測,差異有統計學意義(Z=-3.987,4.312;P<0.05),CA-125、BDNF聯合預測AMI患者發生AHF的最佳截斷值為0.163,靈敏度為78.57%,特異度為89.22%(表3)。

表3 CA-125、BDNF及二者聯合預測老年AMI患者發生AHF的診斷效能Table 3 The diagnostic efficacy of CA-125,BDNF and their combination in predicting the occurrence of AHF in elderly patients with AMI

圖1 CA-125、BDNF及二者聯合預測老年AMI患者發生AHF的ROC曲線Figure 1 The ROC curve of CA-125,BDNF and their combination in predicting the occurrence of AHF in elderly patients with AMI

3 討論

AMI是心血管疾病中的一類急危重癥,已經成為影響人類健康和生命安全的公共衛生事件,AMI能夠誘導細胞外基質和心肌細胞凋亡,引起心肌損傷和心室重構,導致心力衰竭。AMI并發AHF后1年內再入院率為12%,對于心力衰竭Ⅳ級的患者1年死亡率可達60%[8]。AMI后發生AHF早期缺乏特異性的臨床表現,使得臨床治療上更偏重于開通梗死灶血管,恢復缺血區的灌注,對于預防和糾治心力衰竭重視度不夠。目前尋找AMI后發生AHF先兆性指標受到業內越來越廣泛的關注。

CA-125水平被廣泛用于卵巢癌的臨床篩查、診斷、疾病評估和治療預后,20世紀90年代人們開始發現CA-125在心血管疾病中的變化,指出CA-125可作為檢測心功能不全和心臟移植患者血流動力學和心功能改變的指標之一[9]。目前關于CA-125與心血管疾病的研究主要集中在慢性心力衰竭和心臟外科手術方面,對于AMI后并發心力衰竭過程中其水平變化的研究較少[10]。近年來,已報道BDNF在血管平滑肌細胞、內皮細胞和動脈粥樣硬化血管中表達,其是調節血管發育的關鍵細胞因子[11]。

BNP是腦鈉肽家族成員,主要由心肌細胞活動時持續分泌,在臨床工作中其對于心力衰竭的診斷具有較高的價值,但由于其影響因素較多,且此類患者一般情況較差,伴有基礎疾病較多,對于AHF發生的預測意義有限;本研究重點分析CA-125和BDNF與AMI后發生AHF的關系。ROC曲線分析結果顯示,CA-125聯合BDNF預測AMI患者發生AHF的AUC高于CA-125和BDNF單獨預測,其診斷靈敏度為78.57%,特異度為89.22%,這一結果對于指導臨床實踐是一個比較有科學意義的參考。有研究指出,在慢性心力衰竭患者中,由于機體炎性因子大量釋放和體液潴留引起的機械應力作用可促進間皮細胞分泌CA-125[12]。近年來有關研究指出,心力衰竭患者早期CA-125水平升高可能有以下幾個原因:(1)AMI后間皮細胞受到刺激導致了CA-125的升高;(2)心肌的缺血、缺氧及壞死狀態可能對CA-125水平升高產生一定影響[13-14]。國外一項研究指出,AMI的患者梗死灶面積的大小可能會通過影響心肌收縮力,從而促進細胞因子的表達,刺激間皮細胞分泌CA-125[15]。另外還有研究證實,對于射血分數保留的AHF患者,CA-125水平與心力衰竭嚴重程度呈正相關[16]。

對于BDNF與AMI發生AHF的關系分析認為:BDNF在AMI的梗死區域和非梗死區域均有表達,但在梗死邊界區域的心肌細胞中高表達,這就說明對于缺血程度不嚴重的區域,早期識別并給予充分的灌注后能夠恢復這部分的心肌細胞功能,降低心力衰竭的風險。一項BDNF與冠心病關系的研究指出,血漿BDNF水平可作為預測冠心病患者3年內全因死亡的獨立相關因子,表明高血漿BDNF水平可能與未來的主要不良心血管事件和全因死亡有關[17]。另一項關于有氧運動的促血管生成機制與外周循環中的BDNF水平的研究指出,體內高BDNF水平與心肌新生血管生成有關,能夠明顯促進心肌重構[18]。因此筆者團隊分析AMI早期血清BDNF水平越高,對于新生血管生成的促進作用越大,心肌重構的正向促進力越大,而心肌重構對于心力衰竭是一項危險因素。另外,一項BDNF在減輕大鼠心肌再灌注損傷的研究中指出,BDNF能夠導致心血管功能障礙,BDNF在巨噬細胞及動脈粥樣硬化冠狀動脈的平滑肌細胞中表達增強,且能夠增強NAD(P)H氧化酶的活力、促進過氧化物酶在體外培養的平滑肌的再生,其氧化應激作用能夠引起動脈粥樣斑塊的不穩定[19]。通過對CA-125及BDNF對AMI患者AHF發生的預測分析結果顯示,二者單項預測此類疾病發生均具有一定效能,但預測價值有限,通過聯合預測能有效提升預測的特異度,從而降低假陽性可能,這充分說明了CA-125聯合BDNF對AMI患者早期發生AHF具有較好的預測價值,對早期指導治療具有顯著的臨床意義。

本研究著重分析了CA-125聯合BDNF在早期預測老年AMI患者發生AHF的預測價值,但限于本研究樣本量較小,后期仍需要增大樣本量進行研究;另外,關于BDNF的機制研究尚不明確,后期筆者團隊還需在動物實驗中深入研究BDNF影響心功能的生物學機制。

綜上所述,血清CA-125和BDNF能夠作為早期預測老年AMI患者發生AHF風險的新型生物學標志物,并且其水平高低與臨床心功能受損嚴重程度相關。

作者貢獻:汪雅婷進行文章的構思與設計,數據收集、整理,統計學處理,結果的分析與解釋,撰寫論文;姚杰進行研究的實施與可行性分析;程誠進行論文的修訂;管世鶴負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。