基于“城市雙修”理念的望謨縣城市綜合治理項目規劃框架闡述

羅雨

(貴州省建筑設計研究院有限責任公司,貴州貴陽 550081)

0 引言

新型城鎮化時期,我國城市正由“以增量為主的外延擴張式粗放發展”向“以存量為主的集約高效內涵式城市更新”發展方式轉變[1]。“城市雙修”是世界上所有城市在其發展過程中都要經歷的一個階段,當各國的城鎮化水平達到一定水平時,都會開展各種形式的城市建設工作[2]。西方大多數國家早在“二戰”后就開展了大規模的城市更新運動,以簡·雅各布斯、麥克哈格、路易斯·芒福德等為代表的學者相繼提出“小規模靈活漸進式更新、與自然結合的城市更新、與生態系統相耦合的城市更新”等多維更新理念,不僅注重物質空間環境更新的精細化、生態化,也注重社會環境更新的和諧化[1]。

1 相關概念及規劃框架

1.1 城市雙修

1.1.1 “城市雙修”內涵

“城市雙修”,即城市修補與生態修復的簡稱,是快速城鎮化發展背景下,為解決城市發展中服務設施缺乏、環境質量下降、城市風貌不佳、城市文化流失等問題,引導城市發展方式轉變的重要抓手。是治理“城市病”、改善人居環境的重要行動,推動供給側結構性改革、補足城市短板的客觀需要,城市轉變發展方式的重要標志[3]。

1.1.2 “城市雙修”發展歷程

2015年4月,針對三亞城市突出問題,時任住建部部長陳政提出“生態修復,城市修補”理念思路;同年6月,住房和城鄉建設部將海南省三亞市列為首個城市雙修試點城市;同年12月,中央城市工作會議指出要加強城市設計,提倡城市修補,大力開展生態修復,讓城市再現綠水青等城市建設和管理要求;2016年2月中共中央印發《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,明確恢復城市自然生態,制定并實施生態修復工作方案,有計劃、有步驟地修復被破壞的山體、河流、濕地、植被,有序實施城市修補和有機更新,解決老城區環境品質下降、空間秩序混亂、歷史文化遺產損毀等問題;2017年3月住房城鄉建設部印發《關于加強生態修復城市修補工作的指導意見》,明確了“雙修”工作的總體要求與目的,并對示范工作提出了具體要求;同年3月、7月,分別公布第二、三批的19個和38個“城市雙修”示點城市。自此,“城市雙修”工作,在全國全面開展。

1.2 城市治理

城市治理體系的運轉邏輯是誰來治理、治理什么和如何治理三者的有機結合,此三者分別對應城市治理的主體、客體和方法。主體論,即“誰來治理”。治理強調的是多元主體的參與和協同,在城市治理中,政府、社會和公民是治理主體。客體論,即“治理什么”。城市治理的客體大體上分為兩類:①客體是城市運行和發展過程中面臨的各種問題和矛盾,即“城市病”;②客體是“城市的使命”,即城市的長遠發展目標及其道路問題。方法論,即“如何治理”。城市治理方法是連接治理主體和客體關系的橋梁,良好治理方法的前提是對主客體關系的理性認知[4]。

1.3 研究框架

基于以上概念,本文認為“城市雙修”是從規劃層面對城市綜合治理的重要組成部分,是治理長效的保證。需要近遠結合、分類科學實施,是城市轉變發展方式的重要標志。規劃以“城市雙修”作為城市綜合治理的重要抓手統籌謀劃,擬定未來行動計劃分期實施,逐步補足城市短板來提升城市治理能力,建立城市綜合治理長效保障機制。

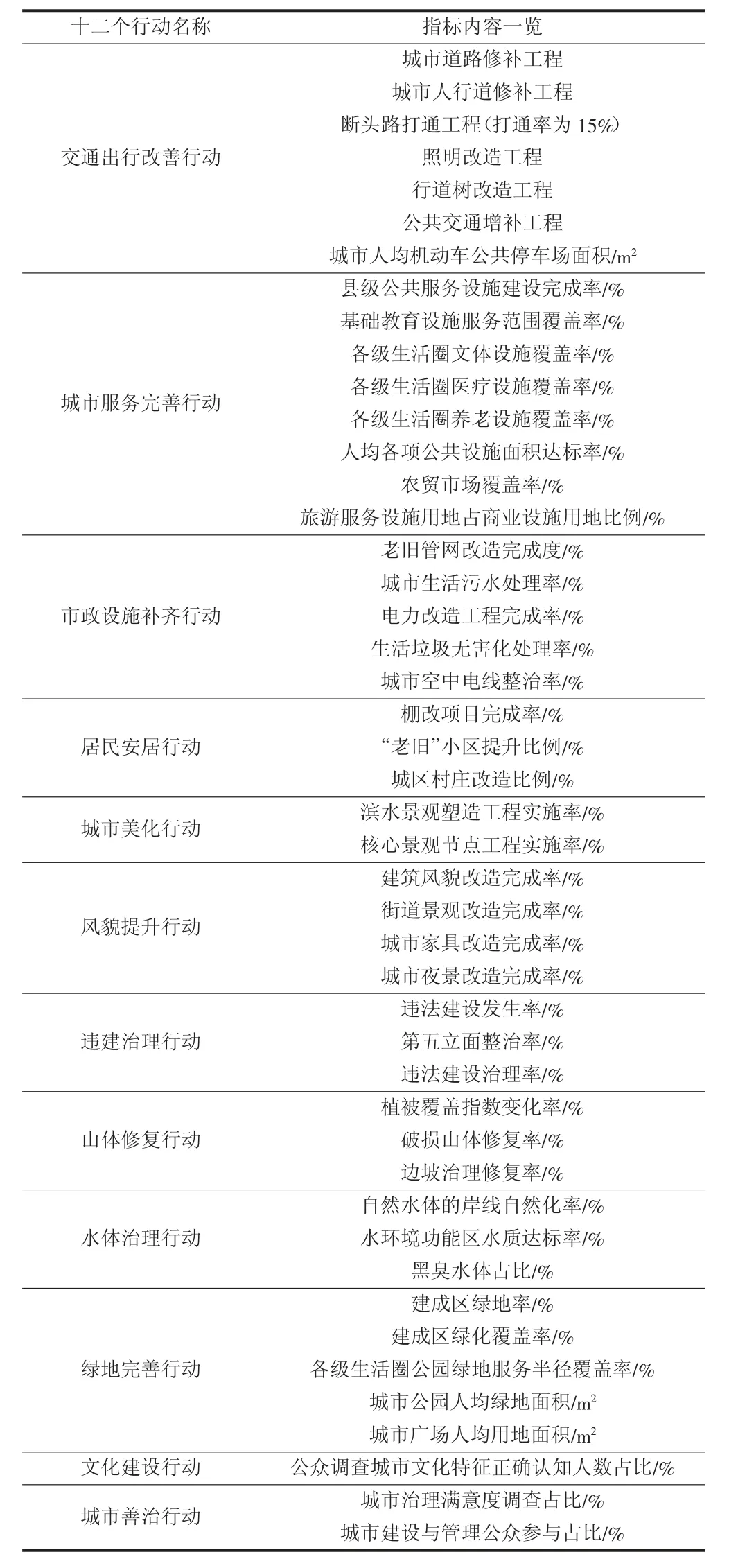

本文結合國家層面“城市修補”與“生態修復”的內容要求,制定覆蓋全面的3類12個行動計劃36項工程(后將對36項工程進行說明),按實施期限擬出本次綜合治理項目庫,并預期通過建立健全46項指標體系(見表1)核驗城市雙修完成度。

表1 指標體系分類

2 望謨縣縣城(城區)現狀問題診斷

2.1 范圍界定

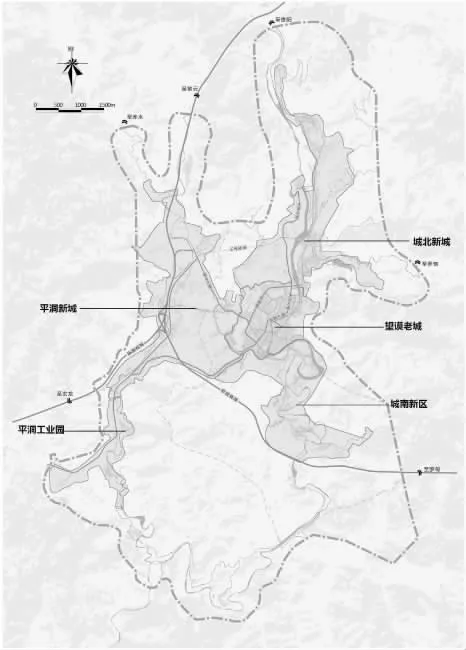

本次規劃范圍集中于望謨縣城已建成區。主要包括五個區域,如圖1所示。

圖1 規劃范圍

望謨老城:城市問題集中區,原老縣城,城市建筑集中區域,大部分區域正進行棚改;城北新城:老城功能延展區域,望謨河西正逐步進行城市開發,河東形態,以村莊居民點形態存在;平洞新城:老城功能延展區域,沿城市道路——平洞大道進行城市開發,建設縣中醫院、職中、六中及部分移民安置社區;城南新區:移民安置區域,處于開發建設中,已建成部分生態移民安置點,仍保留原部分村莊居民點;平洞工業園:現狀仍以村莊居民點為主,未進行開發建設。

2.2 現狀問題診斷

2.2.1 城市道路交通

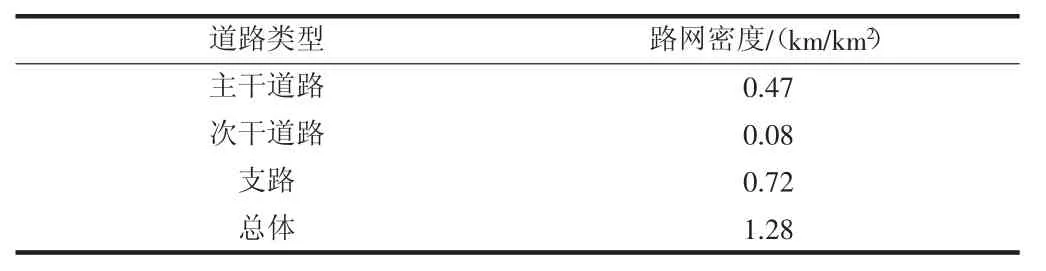

城市路網密度較低(見表2),整體道路發育體系有待完善;城區丁字型交叉口過多,交叉口信號燈、斑馬線設置不完全;城區公共停車場配置不足,停車方式管理落后,沿路停車設置無序,車輛隨意停放;公交體系不完善,線路未全覆蓋,無公交車首末站;城市道路路面局部破損,人行道不連續并破損嚴重,影響出行安全。

表2 路網密度

2.2.2 城市服務設施

對文化、體育、教育、醫療、社會福利五類設施進行診斷評價。其中:縣級文化設施匱乏,各級生活圈文化設施配置不足;無獨立占地的體育設施;教育設施除幼兒園外,小學、初中、高中等均滿足要求;醫療配置較為完善,床位數達到需求,但設施較為老舊,急待提質;縣級福利設施僅配置1所縣級社會福利院,各級生活圈配置不足。

2.2.3 城市市政基礎

給水設施:水廠水量不足,導致城區用水緊張,管網并未全覆蓋,縣城中部、南部及西部一帶均未鋪設給水管網;排水設施:污水處理廠規模不足、管網覆蓋不足,雨污混排,城內存在兩處較為嚴重的內澇點;電力電信設施:線路多為架空,平洞工業園電力供給不足,電線電纜架設混亂形成天空蜘蛛網狀;環衛設施:垃圾收運體系不完善,缺少1處垃圾轉運站,公共廁所配置不足。

2.2.4 城市景觀風貌

空間結構:由于歷史原因,絕大多數為無序自建房,造成縣城空間肌理雜亂。建筑風貌:居住建筑中自建房部分建筑立面已整治,但出現老舊、破損等問題,外部懸掛物需整治;商品房及安置房風貌統一,協調性強;其他公共建筑色彩相對協調,但缺乏本土建筑元素及文化特征。城市家具:未進行統一規劃設計。

2.2.5 城市生態環境

縣城為典型西南山地城市,縣城內部存在基本農田、生態林地等環境要素,其中:基本農田主要分布在南部區域,城市建設無違規侵占行為,山體林地少量被城市建設占用,并存在部分滑坡隱患點。規劃范圍望謨河、平洞河呈U型穿過,對河段進行水生態、河道駁岸等方面分析。縣城公園綠地不僅在數量方面缺乏,在其品質方面也仍需提升。

2.2.6 城市文化活力

望謨縣三個主要文化元素包括:山水文化、紅色文化、布依文化,但在建設中對文化要素運用不足,縣城文化活力欠缺,氛圍不濃。

3 工作目標與行動計劃

3.1 工作目標

三個工作目標:

(1)以人為本的終極目標——滇黔桂石漠化特困地區生態人居小城市典范。望謨縣位于滇黔桂石漠化特困地區,在西南地區具有代表性,通過城市雙修工作,抓住脫貧攻堅政策支持,發揮縣城山水環境優勢,將望謨建設成文化鮮明、宜居樂活的生態人居示范縣。

(2)以問題為導向的城市與生態的共同生長目標——貴州西南片區“小城市”雙修先行示范區。作為黔西南地區貧困縣之一,短期結合城市綜合整治,完善迫切關系民生的基礎工作;長遠從城市品質出發,以“城市雙修”為抓手,突破城市發展產生的困境,補齊發展短板,提升城市競爭力,探索動力欠佳、貧困小城市的發展之路。

(3)以文化為本底的精神家園營造目標——魅力彰顯的華夏布依城。文化精神是城市的內涵,充分挖掘獨特望謨布依文化,建立市民精神家園,是城市持續發展的創新動力。

3.2 十二項行動計劃

規劃提出構建3類12個行動計劃逐步分期解決相關城市問題,最終實現三個工作目標。

3.2.1 綜合交通改善行動

通過4項修補工程12個修補計劃共創暢通城市。①修補城市路網系統(改造城市破損路面、改善城市人行系統、打通城市斷頭路網、修補道路附屬設施);②提升公交出行品質(完善公交出行系統、加強公交設施建設);③規范停車設施建設(開發立體停車系統、補足地面停車問題、規范通車系統管理);④倡導慢行交通出行(改善慢行出行環境、加強慢行出行安全、加大公共自行車投入)。

3.2.2 城市服務完善行動

通過2大類別4項工程構建優質均衡的公共服務體系,并補充高優品質的旅游服務設施。①縣級公共服務設施修補工程(文化、體育、教育、醫療衛生、社會福利設施);②城市居住區生活圈設施完善工程(15分鐘、10分鐘、5分鐘居住區生活圈);③城市服務型商業設施工程(農貿市場、大型商業網點);④旅游服務型商業設施工程(高檔酒店、休閑娛樂、旅游購物、旅游組織集散中心)。

3.2.3 市政設施補齊行動

通過4項修補工程14個修補計劃創建設施保障、管網可靠的市政設施體系。①雨污改造工程(建立雨污分流體制、改善);②提升公交出行品質(完善公交出行系統、加強公交設施建設);③規范停車設施建設(開發立體停車系統、補足地面停車問題、規范通車系統管理);④倡導慢行交通出行(改善慢行出行環境、加強慢行出行安全、加大公共自行車投入)。

3.2.4 居民安居行動

通過3項工程建立社區治理的示范,提升全民幸福感。①持續完成縣城棚改工程(實施統一規劃,盤活城市土地,提升城市功能);②積極開展城區范圍村莊整治工程(近期通過“一改、兩補、三清”對村莊進行整治,長遠按照城市規劃功能對村莊進行更新);③有序推進舊小區提升工程(整治2010前建成的安置小區及商品房,改善生活品質,主要包括天河花園小區、天寶小區、秋霞園小區、安和花園、金頂花園、錦華公寓)。

3.2.5 城市美化行動

通過2項工程4個修補計劃(如圖2所示),打造城市公共交往的流動客廳,帶動城市發展的活力引擎。①城市濱水塑造工程(四種類型岸線整理重塑、親水空間打造);②城市景觀節點打造工程(生態文化景觀筑境,公共藝術激活)。

圖2 城市美化行動分析

3.2.6 風貌提升行動

通過4項工程,根據集聚布依文化特質,打造特色本土、景城融合的城市風貌。①空間形態引導工程(老城區、城北、城西、南部片區風貌控制);②建筑風貌引導工程(新建、改擴建建筑風貌指引、建筑色彩指引);③街道景觀引導工程(生活性、服務性街道);④城市夜景分區引導工程。

3.2.7 違建整治行動

通過遏制新增違法、拆除違建2項工程,進行分類清理,分階段綜合治理,治理與遏制并行,建立防違控違長效機制,達到新增違建零增長,存量違建負增長的目標。

3.2.8 山體修復行動

通過3項工程,達到顯山露水,建立生態安全格局。①邊坡治理工程(確定近期邊坡整治范圍,使用科學治理措施,消除滑坡、落石等安全隱患,保護居民財產和人身安全);②修復林地工程(對因城市建設、工程施工而造成的林地破壞和侵占范圍進行及時梳理和補種);③清退山體遮擋工程(需重點針對城市重要景觀節點界面山體開展清理工作)。

3.2.9 水體治理行動

通過水質改善、水生態恢復、健全監測3項工程,從自然水體岸線自然化率、黑臭水體占比等出發,達到城水相融、健康發展,水質達標、水源地得到保護,形成可親可游的城市河道體系。

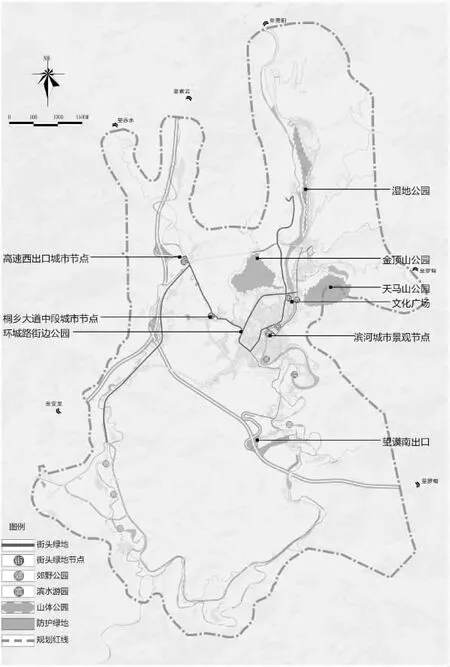

3.2.10 綠地完善行動

通過城市增綠與綠化提質2項工程,建立城市綠地系統,提升綠化品質。①增綠工程(如圖3所示)主要包括增加城市山體公園、濱水游園、郊野公園、社區公園、街頭綠地等;②提質工程主要通過融入當地文化元素、一園一設計等方法對各類綠地進行系統化、精致化打造。

圖3 城市增綠工程分析

3.2.11 文化建設行動

單一、分散的文化遺存資源和無形文化資源并不能有效帶動旅游消費,必須與生態環境資源、城市產業及相關資源形成串聯,打造完整的旅游產品鏈。通過3項工程,提升縣城文化活力,打造華夏布依特色旅游服務城市。①城市文化滲透(公共空間體現文化氛圍、城市風貌結合文化元素、社區文化多元繁榮、活動策劃持續文化活力);②新興文化培育工程(推動文化創意發展打造創意民族文化工坊、促進休閑文化/體育文化繁榮發展溫泉休閑產業);③歷史文化保護(保護修補8處縣級文物保護單位)。

3.2.12 城市善治行動

通過公眾參與城市建設、智慧大腦2項工程,搭建智慧城市平臺以智慧化理論方法和大數據網格化等現代技術提升城鎮功能,破解“城市病”;強調公眾參與,建立屬于居民的“幸福望謨”。

3.3 分期項目庫

通過構建行動計劃,提出分期工作重點,并擬定符合十二項行動的三期項目庫以指導本次城市綜合治理的相關實施。

一期:以望謨西出口為起點,向南、東分別通過桐鄉大道、王母隧道連接環城路、天馬大道、余姚路等形成的城市兩內環“點—線”一體為重點整治界面,圍繞“干凈、整潔、美觀”的目標,從保障城市安全第一出發“除危害,保安全”出發,提出項目庫。

二期:以城市現狀建成區為統籌范圍,結合城市規劃相關項目,圍繞“補設施、促民生;除危害、固安全”的目標,采取“點—網”結合方式,補足城市相關民生設施,包括公共服務、市政管網設施、城市公園等,并排查整治城區范圍地災隱患點,整理項目庫。

三期:以“縫合山水、建設連續韌性城市”為目標,結合城市未來發展方向,采取“點—線—網—面”整體覆蓋的方式,進一步補足相關民生設施,完成山水生態修復、健全開放綠地系統、開展社會智慧善治行動,建立城市治理長效機制,增加望謨市民幸福感及家園歸屬感。

4 結語

“城市雙修”作為關注城市整體,注重城市生態與城市功能存量開發的方式,可作為城市綜合治理的重要抓手,建立長效保障機制。其他城市亦可根據自身的現實問題,統籌規劃,擬定相應的行動計劃與修補工程,建立分期項目庫,以期建立環境優美、生態宜居的城市環境。