考慮行為特征的人群疏散模擬研究*

孫倩倩,郭仁擁,于 濤,楊海東

(1.內(nèi)蒙古大學(xué) 計(jì)算機(jī)學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010021;2.北京航空航天大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,北京 100191)

0 引言

隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和人們對(duì)文化生活需求的增加,大型場(chǎng)館逐漸成為人群聚集的主要場(chǎng)所[1]。人員的聚集程度較高,在發(fā)生緊急情況時(shí),人員的疏散會(huì)變得非常困難,極有可能引發(fā)踩踏事故。了解和分析行人在移動(dòng)過(guò)程中的個(gè)體行為特性和聚集特征,可以使人群的活動(dòng)更加安全。

行人交通是交通科學(xué)研究領(lǐng)域的重要研究方向之一,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此開展各種研究,包括利用實(shí)驗(yàn)?zāi)M行人疏散[2-3]、計(jì)算機(jī)建模仿真[1,4-5]、演習(xí)實(shí)驗(yàn)[6]等,其中利用計(jì)算機(jī)模擬的方法得到廣泛應(yīng)用,宏觀模型和微觀模型就是2類常用的仿真模型。宏觀模型一般是將整個(gè)行人流作為研究對(duì)象,忽略個(gè)體之間存在的相互作用與差異,通過(guò)定量的刻畫流量、密度和速度之間的關(guān)系來(lái)描述整個(gè)行人流的移動(dòng)特征。微觀模型[4,6-8]較多關(guān)注行人個(gè)體,以單個(gè)個(gè)體為研究對(duì)象,分析行人的速度、體型等基本參數(shù),以及考慮個(gè)體在面對(duì)不同情境時(shí)的心理和行為特征等。陳長(zhǎng)坤等[9]利用場(chǎng)域模型模擬分析火災(zāi)威脅情況下行人的疏散情況,發(fā)現(xiàn)煙氣作用使得行人的疏散變得更復(fù)雜。屈云超等[10]從微觀角度研究行人的運(yùn)動(dòng)特性,考慮從眾行為與信息傳遞,建立行人的移動(dòng)模型,結(jié)果表明從眾行為在一定程度上有利于行人疏散。

場(chǎng)館內(nèi)密集人群的疏散不僅包括行人從當(dāng)前位置移動(dòng)到目的地的過(guò)程,亦包含對(duì)出口和路徑的選擇過(guò)程,會(huì)影響人群的流量分布以及整個(gè)過(guò)程的疏散效率,即行人的疏散行為是具有宏觀和微觀2方面特性的。因此,考慮使用中觀模型[11]對(duì)行人的移動(dòng)行為進(jìn)行研究。通過(guò)對(duì)密集人群疏散過(guò)程的建模仿真,再現(xiàn)行人在疏散過(guò)程中的行為特性以及對(duì)人群擁擠區(qū)域的流量密度分布狀況分析,能更好地解釋人群擁堵形成的機(jī)理,進(jìn)而為大型活動(dòng)的組織管理提供相關(guān)的應(yīng)對(duì)策略,實(shí)現(xiàn)人群在緊急情況下安全有序的疏散,防止擁擠踩踏等事故的發(fā)生。

1 模型

1.1 實(shí)驗(yàn)介紹

實(shí)驗(yàn)?zāi)M的是音樂(lè)會(huì)出入口前的場(chǎng)景,大量行人在出口前的聚集導(dǎo)致?lián)矶掳l(fā)生。實(shí)驗(yàn)[12]是在德國(guó)杜塞爾多展覽館的大廳進(jìn)行的,參與者是招募來(lái)的附近大學(xué)的學(xué)生,共270人,具體實(shí)驗(yàn)的細(xì)節(jié)及相關(guān)介紹參見文獻(xiàn)[12]。初始時(shí)刻,參與者松散地分布在2個(gè)出口周圍,出口的寬度為0.5 m,出口前并未設(shè)置任何的引導(dǎo)障礙,如圖1所示。

圖1 行人移動(dòng)到出口的視頻截圖

根據(jù)Anna等[12]利用軟件PeTrack[13]提取的行人的移動(dòng)軌跡的數(shù)據(jù),畫出人員的移動(dòng)軌跡,如圖2所示。

圖2 行人移動(dòng)的軌跡

通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)視頻和移動(dòng)軌跡的觀察與分析,發(fā)現(xiàn)行人在移動(dòng)過(guò)程中表現(xiàn)出先快速前進(jìn)后又緩緩移動(dòng)等待的行為以及在出口處排隊(duì)的現(xiàn)象。在初始時(shí)刻,行人之間的自由距離較大。隨著人員不斷地向出口聚集,個(gè)體的自由空間逐漸減小,在正常的移動(dòng)過(guò)程中,行人之間并不會(huì)貼得太近,而是會(huì)保持一定的距離避免過(guò)多的接觸,這與行人之間的排斥作用有關(guān),即與陌生人保持適當(dāng)?shù)陌踩嚯x。行人在移動(dòng)時(shí)表現(xiàn)出跟隨特性。在選擇出口時(shí),后方的行人由于距離出口較遠(yuǎn),視野有限,在向出口移動(dòng)時(shí),會(huì)表現(xiàn)出跟隨前方行人移動(dòng)的行為,在圖2中可以看出多個(gè)行人的移動(dòng)軌跡是重合的。基于此,建立場(chǎng)館內(nèi)人員移動(dòng)模型。

1.2 模型描述

在Guo等[11]的元胞傳輸模型的基礎(chǔ)上,建立場(chǎng)館內(nèi)的行人移動(dòng)模型。改進(jìn)行人移動(dòng)規(guī)則,引進(jìn)跟隨系數(shù)和保持距離參數(shù)來(lái)刻畫行人在移動(dòng)過(guò)程中所表現(xiàn)出的行為特征;勢(shì)能計(jì)算上,將空間內(nèi)不同目的地行人之間的相互作用以及前方路徑的擁堵狀況考慮在內(nèi),增加動(dòng)態(tài)勢(shì)能場(chǎng),從而計(jì)算出不同目的地行人的勢(shì)能值。

1.2.1 行人移動(dòng)規(guī)則

1)離散行人的運(yùn)動(dòng)空間。將行人空間離散成若干個(gè)小格子,每個(gè)格子里面可以放下多個(gè)行人。如文獻(xiàn)[11]中所說(shuō),六邊形在結(jié)構(gòu)上具有各向同性的特點(diǎn),即可以用相同的術(shù)語(yǔ)定義進(jìn)入相鄰元胞的行人流。而在劃分成正方形的格子中,如圖3(a)所示,行人往對(duì)角線方向移動(dòng)的距離比往上下方向移動(dòng)的距離大。因此采用劃分成正六邊形的方法,如圖3(b)所示,離散行人的疏散空間。

圖3 不同的離散方法

(1)

實(shí)際通行人數(shù)Qij的計(jì)算方法如式(2)所示:

(2)

(3)

(4)

(5)

5)在t+1時(shí)間步,元胞內(nèi)的行人同時(shí)更新狀態(tài),此時(shí)元胞內(nèi)人數(shù)的計(jì)算方法如式(6)所示:

(6)

1.2.2 勢(shì)能的計(jì)算

勢(shì)能是行人到出口的距離、所選路徑的擁堵狀況和行人間的相互作用力等因素的綜合反映。每個(gè)元胞均具有勢(shì)能,勢(shì)能值越大,所付出的成本越高。出口的勢(shì)能值定義為0。勢(shì)能的算法如下:

1)將空間內(nèi)未被障礙完全占據(jù)的元胞的勢(shì)能值均定義為0,優(yōu)先計(jì)算順序亦定義0。完全被障礙物占據(jù)的元胞的勢(shì)能值賦值為無(wú)窮大,計(jì)算順序定義為無(wú)窮大。將所有與虛擬出口e相連接的元胞的優(yōu)先順序定義為1,勢(shì)能值定義為1。設(shè)k=1。

2)搜索疏散空間,找到計(jì)算順序等于k的元胞,并檢查其鄰接元胞,如果元胞間的公共邊是連通的并且鄰接元胞的優(yōu)先計(jì)算順序?yàn)?,則將鄰接元胞的優(yōu)先計(jì)算順序變?yōu)閗+1。

3)搜索疏散空間,如果所有元胞的計(jì)算順序均大于0,則轉(zhuǎn)到第4)步,設(shè)k=2;否則,令k=k+1,轉(zhuǎn)到第2)步。

5)如果所有元胞均被賦予勢(shì)能值,結(jié)束計(jì)算;否則,令k=k+1,轉(zhuǎn)到第4)步。

2 仿真結(jié)果與分析

2.1 簡(jiǎn)單場(chǎng)景仿真

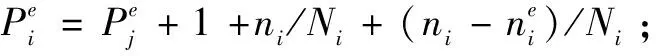

疏散空間內(nèi)行人的特定流量f定義為單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)單位長(zhǎng)度的行人數(shù)量,密度ρ是指單位面積上所包含的行人數(shù)。參照實(shí)驗(yàn),先將疏散空間劃分成了4×11+3×12個(gè)正六邊形元胞,如圖4所示。每個(gè)元胞的邊長(zhǎng)b=0.5 m,時(shí)間間隔Δt=1 s,可得元胞容量Ni=4人,相鄰邊的通行流量Qij=2人,出口的最大通行人數(shù)為Q0=2人。在疏散的初始時(shí)刻,有270人分布在空間內(nèi)。在整個(gè)仿真模擬中,疏散總時(shí)間是指所有行人均通過(guò)出口離開房間所需要的總時(shí)間,為減少仿真初始狀態(tài)對(duì)各統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的影響,取10次運(yùn)行結(jié)果的平均值。

圖4 初始時(shí)刻疏散空間的勢(shì)能分布

由圖4可知,離出口越遠(yuǎn)的元胞的勢(shì)能值越大,而且出口附近元胞的勢(shì)能值并不是對(duì)稱分布的,是因?yàn)樵诔跏紩r(shí)刻?hào)|側(cè)出口附近行人分布的較集中,人群密度較大,行人移動(dòng)到出口付出的代價(jià)大,所以初始時(shí)刻的勢(shì)能值較大。

利用Matlab結(jié)合元胞傳輸模型進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),為反映疏散空間內(nèi)的流量變化,選取第2行正對(duì)出口的4列元胞作為測(cè)量區(qū)域,計(jì)算出不同時(shí)刻的行人密度和流量。經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn)校正參數(shù),當(dāng)λ=0.4,μ=0.2時(shí),將仿真得到的流密圖與其他學(xué)者實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的流密圖[14-15]對(duì)比,如圖5所示,趨勢(shì)相一致,這說(shuō)明模型的可用性。

圖5 仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的流密圖

整個(gè)移動(dòng)過(guò)程中,剩余人數(shù)隨時(shí)間的變化情況如圖6所示。在正常情況下,通過(guò)出口的累計(jì)行人數(shù)量是與時(shí)間呈線性關(guān)系的,這與已有的研究結(jié)果[11,14]相一致,再次說(shuō)明模型的合理性。

圖6 人數(shù)隨時(shí)間變化情況

2.2 多出口多障礙場(chǎng)景的模擬

圖7 仿真場(chǎng)景

初始時(shí)刻,設(shè)置500個(gè)行人均勻分布在未被障礙物占據(jù)的疏散空間內(nèi),當(dāng)所有行人均離開房間時(shí),仿真過(guò)程結(jié)束。

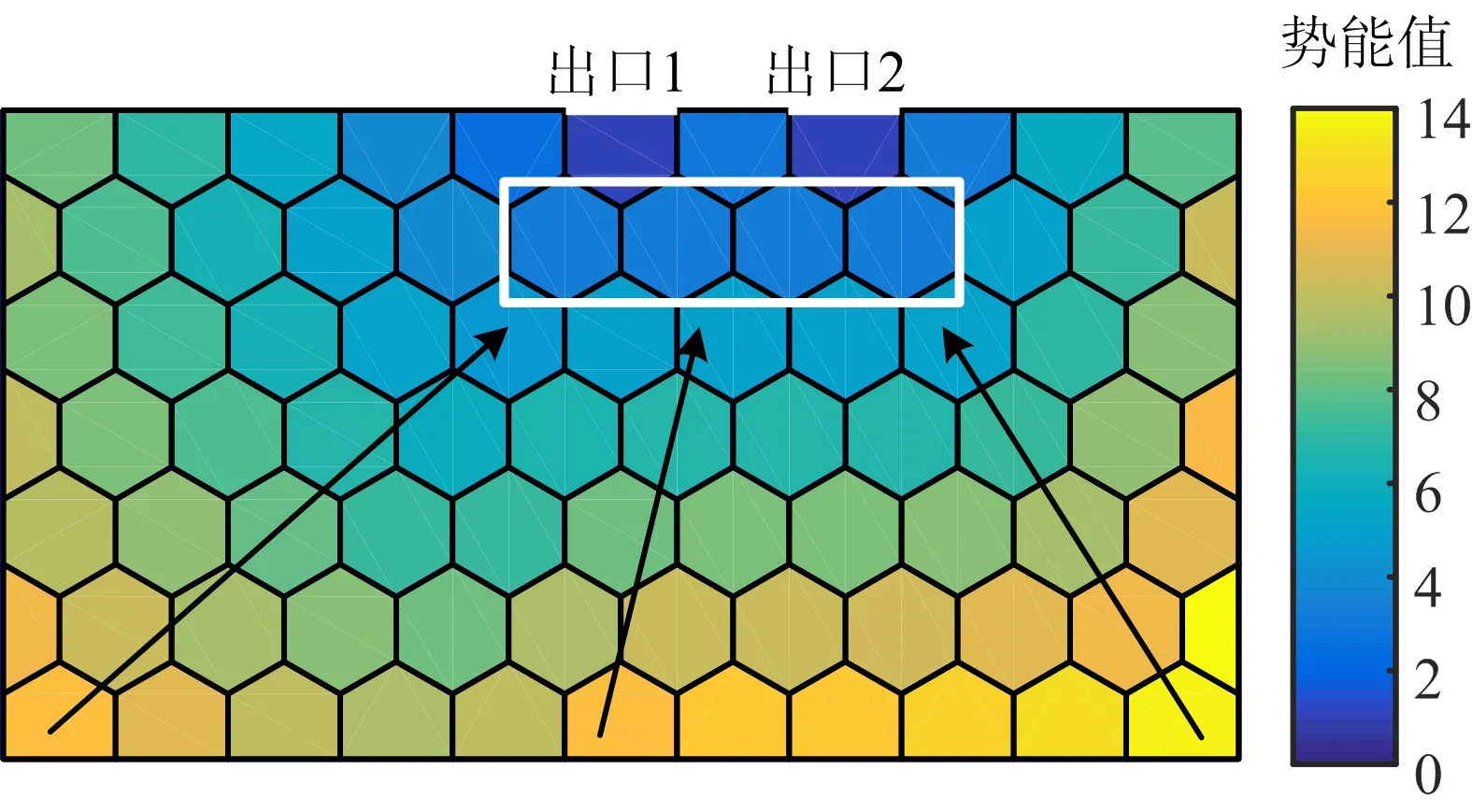

本文給出在不同時(shí)間步下的行人分布狀況的偽彩圖,如圖8所示,顏色反映的是元胞內(nèi)行人的數(shù)量與元胞容量的比值。

圖8 在不同時(shí)間步下行人分布狀況的偽彩圖

通過(guò)觀察可以發(fā)現(xiàn),在疏散過(guò)程中,行人逐漸的從遠(yuǎn)處往出口處聚集,距離出口近的行人先離開,并且隨著時(shí)間的推進(jìn),行人在各出口處逐漸累積。疏散過(guò)程中,中間過(guò)道處先出現(xiàn)擁堵。由于座椅等障礙物的存在,行人的路徑選擇受到影響,人群呈現(xiàn)出沿走廊排隊(duì)等待的趨勢(shì),隨著時(shí)間的變動(dòng),人群逐漸往各個(gè)出口分散,主過(guò)道擁堵狀況消失,而出口處呈現(xiàn)出擁堵狀。

在時(shí)間步t=30 s時(shí),東南角附近的行人已經(jīng)疏散完畢,座椅間的行人已經(jīng)離開原位置。此時(shí)行人大多聚集在出口和中間過(guò)道處,出口附近已經(jīng)產(chǎn)生擁堵,而且過(guò)道處出現(xiàn)排隊(duì)現(xiàn)象,如圖8(a)所示。有幾個(gè)出口附近的人群此時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)拱形分布,而是呈帶狀分布,如西北角附近的出口,這是因?yàn)檎系K物的存在影響行人的路徑選擇,行人只能是沿著障礙往各出口方向移動(dòng)。在時(shí)間步t=80 s時(shí),可以看到空間內(nèi)的大多數(shù)行人已經(jīng)離開,只剩下小部分行人聚集在出口處,聚集的行人逐漸消散,此時(shí)人群呈現(xiàn)出規(guī)則的拱形分布。

為便于分析行人的移動(dòng)情況和障礙物對(duì)行人分布的影響,繪制在t=10,30 s時(shí)向E1方向移動(dòng)的行人分布圖,如圖9所示,以及整個(gè)疏散過(guò)程中各門口所在行的元胞內(nèi)人群密度隨時(shí)間的變化情況,如圖10所示,顏色表示的是元胞內(nèi)人數(shù)與元胞容量的比值。

圖9 以E1為目標(biāo)元胞的行人分布狀況

圖10 元胞內(nèi)行人密度變化的偽彩圖

由圖9可知,障礙的存在影響人員的路徑選擇,導(dǎo)致出口E1處人群沒(méi)有呈現(xiàn)出正常情況下的“拱形”分布。通過(guò)觀察圖10(b)中出口相鄰元胞內(nèi)的人員密度變化情況,可以發(fā)現(xiàn)靠近出口且距離中間過(guò)道近的元胞內(nèi)行人的擁堵時(shí)間最長(zhǎng)。

通過(guò)對(duì)圖10中數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn),在整個(gè)疏散過(guò)程中,出口附近的元胞內(nèi)行人的密度變化大致呈現(xiàn)出3個(gè)過(guò)程。在疏散開始階段,密度呈現(xiàn)出緩慢增加的狀態(tài),此時(shí)出口附近人員少,呈現(xiàn)出自由流的狀態(tài)。隨著行人不斷向出口靠近,元胞內(nèi)的密度逐漸增大,直至達(dá)到飽和,且出現(xiàn)擁堵現(xiàn)象,該過(guò)程持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。當(dāng)?shù)竭_(dá)疏散后期,空間內(nèi)的大部分行人已經(jīng)離開,出口處不再擁堵,密度減小直至為0。

2.3 結(jié)果分析

空間無(wú)障礙時(shí),行人的移動(dòng)主要受空間內(nèi)擁擠程度的影響,尤其是在出口處,高擁堵減慢了行人的疏散效率。在多障礙的空間內(nèi),障礙物不僅對(duì)行人的路徑選擇造成影響,還對(duì)行人的視野造成影響,當(dāng)不熟悉道路的行人跟隨前方行人移動(dòng),會(huì)造成某狹窄區(qū)域出現(xiàn)擁堵現(xiàn)象。在現(xiàn)實(shí)生活中,一些大型場(chǎng)館在舉辦活動(dòng)時(shí),需要做到以下4點(diǎn):1)在墻面或者地面明顯位置貼好指示牌;2)合理安排空間內(nèi)的物品擺放,減少視覺上的遮擋;3)盡可能地安排好引導(dǎo)人員分布在出口四周和易發(fā)生擁堵的拐角處等,做好人群的分流;4)用喇叭等一些設(shè)備指導(dǎo)人群移動(dòng),減少人員盲目的跟隨行為,避免踩踏發(fā)生。

3 結(jié)論

1)定性描述行人在移動(dòng)過(guò)程中所表現(xiàn)出的特征,如跟隨行人移動(dòng)、與他人保持一定空間距離的行為等,在CTM模型的基礎(chǔ)上,建立考慮行為特征的人員運(yùn)動(dòng)模型。通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行校正,并將仿真結(jié)果與實(shí)際實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出的流密圖對(duì)比,兩者有較好的一致性。

2)行人的移動(dòng)是由勢(shì)能驅(qū)動(dòng),勢(shì)能是距離、擁擠狀況、行人間相互作用的綜合反映。

3)在多出口多障礙的空間內(nèi)進(jìn)行仿真模擬,結(jié)果表明障礙物的存在影響行人在出口處的拱形分布,同時(shí)對(duì)行人的路徑選擇和疏散的效率均產(chǎn)生不利的影響,造成行人堆積在過(guò)道和轉(zhuǎn)角處;在疏散空間的出口處和中間高密度人群分布處,應(yīng)合理的安放引導(dǎo)標(biāo)志或指派人員有效指導(dǎo)行人分流,減緩擁堵,提高效率。