抗戰時期《史學季刊》的創立及其學術特色

唐 勇

(湖南師范大學 歷史文化學院,湖南 長沙 410081)

《史學季刊》1940年3月創刊于四川成都,由成都史學季刊社編輯發行,其通訊處為成都齊魯大學國學研究所,于1941年3月停刊,共出版兩期。其創刊秉持“考證不厭其詳,觀察不嫌其廣”的學術宗旨和實現“為中國史學會之先聲”的任務[1]。學界對于中國近代史學期刊的研究總體不夠重視,尤其對創刊時間短的期刊研究更是寥寥無幾。由此可見,學界對《史學季刊》的研究也相對薄弱,相關著述有桑兵[2]的《二十世紀前半期的中國史學會》與易龍[3]的《派分與合作:戰時中國史學會的籌備活動(1940—1943)》,都是把《史學季刊》放入中國史學會籌備工作中考察,但對《史學季刊》的學術特色有所忽略。本文以《史學季刊》為研究對象,進一步梳理《史學季刊》的創刊過程,考察其作者群體的地域流派、學術旨趣等,探索其學術特色與價值的表達。這有利于清理和總結《史學季刊》的史學遺產,挖掘其在抗戰時期的史學價值,對當今史學期刊的建設、史學運行機制的反思以及構建新時代中國特色社會主義史學話語體系都有重要的現實意義。

一、《史學季刊》的創立

《史學季刊》的創刊是民國時期中國史學發展的現實需求,同時也受日軍全面侵華的影響,有其深刻的歷史背景。晚清以來,中國傳統史學在“西學”的影響下以及自身的內在演進中,出現了新的變化,即向“近代化”轉型。這種變化在20世紀初期尤為劇烈,1902年梁啟超率先發起“史界革命”,倡導“新史學”。此后,具有“近代化”特征的史學思潮與流派風起云涌、相互交織,如實證主義史學、古史辨學派、史觀學派等。中國近代史學思潮與流派呈現出“百家爭鳴”的圖景,彼此相互交流、爭辯,從而豐富了近代史家的治史方法、治史理念等,但也易形成“門戶之爭”。正如顧頡剛所言“考據者常以史觀為浮夸,談史觀者亦以考據為瑣碎”[1]。此外,中國近代史學在世界史學中也幾無話語權。一些懷有經世情懷的史家深感中國史學發展的不足,尋求多種途徑來改變中國史學發展的內外境況。其中比較重要的舉措就是倡導成立中國史學會,如1922年“南高”學派的重要成員陳訓慈倡導建立全國性的史學團體——中國史學會,陳氏意識到中國史學界存在的一些現實問題,“國中學者對于新學興趣漸高,而未聞有組織專門學會者。學術不振與專著出版之沈寂(沉寂),實由于此。”[4]陳氏還指出中國史學會創辦的重要意義在于“促進實學之研究”“表白中國文化”“增加與保存史料”[4];1929年朱希祖也倡導成立中國史學會,并認為其動機有三:打破孤獨講學的舊習、打破專靠學校來講史學的舊習、打破史學為政治的附屬品[5]。在此期間也出現了諸多以高校為依托的史學會,但這些史學會的任務、宗旨大多沒有實現。1936年英國劍橋大學歷史學教授田波利來華訪學,并與中國京滬各大史學專家商議成立中華史學會,以期能派代表參加1938年在瑞士舉辦的國際史學會,隨即羅家倫、顧頡剛等學者以及一些高等院校史學會投身于籌備中華史學會的建設中,計劃總會設于北平[6]。不久之后,全面抗日戰爭爆發,此事又無果而終。

1937年日軍制造“七七”事變后,中國東部的高校逐漸內遷,這為《史學季刊》的創刊提供了客觀條件。“七七”事變后,齊魯大學遷往成都,建臨時學舍復課,并逐步復建齊魯大學國學研究所,由顧頡剛主持事務;同年11月,金陵大學也開始內遷,由南京出發,經重慶返成都。其余的一些高校,如金陵女子文理學院、燕京大學等也遷往成都,一大批高校內遷成都,給成都帶來了大量的人才。其中顧頡剛根據國內形勢的變化以及對早期中國史學會“失敗”原因的反思,計劃以創辦《史學季刊》為中國史學會的先聲,即由《史學季刊》過渡到中國史學會。

在內外因素的影響下,1940年3月顧頡剛聯合十余所高校知名的文史學家共同創辦《史學季刊》,其留有名者共74人。名單如下:

丁山、王繩祖、王庸、王文元、王文萱、孔德、方壯猷、左舜生、呂思勉、朱謙之、李思純、李小緣、李源澄、李季谷、吳其昌、吳晗、吳天墀、吳征鑄、余文豪、束世澂、何魯之、何炳松、何士驥、金靜庵、金兆梓、周謙沖、周予同、祝同曾、洪殷樸、姜亮夫、范午、徐中舒、翁獨健、孫次舟、凌乃銳、唐祖培、張維華、張其昀、張亦僧、陸懋德、商承祚、陳恭祿、陳訓慈、陳錫壯、黃文弼、常乃德、賀昌群、馮漢驥、韋潤珊、陶元珍、陶元甘、彭舉、雷海宗、聞宥、蒙文通、蒙思明、趙曾儔、黎東方、劉繼宣、劉節、蔣百幻、蔣天樞、鄭壽麟、錢穆、謝承平、繆鳳林、穆繼波、魏守謨、韓儒林、韓榮森、譚其驤、蕭一山、顧頡剛、酈承銓。[7]

《史學季刊》的欄目設置精簡,其中設有研究論述、書評、補白、國內外史學消息等欄目。該刊第1卷第2期的文章側重是研究論述,并未嚴格遵循第1卷第1期的欄目設置。在其“考證不厭其詳,觀察不嫌其廣”的宗旨指導下,1940年3月印發了第1卷第1期(實際刊發時間應不早于6月),由蒙文通、周謙沖負責編輯,發表了14篇文章,即《古代于闐國都之研究》(黃文弼)、《秦之社會》(蒙文通)、《畿服辨》(束世澂)、《古代四川之文化》(徐中舒)、《瓦寺宣慰司功勛紀略》(索世潘)、《論蠻書所紀白蠻語》(聞宥)、《十七八世紀西歐之華化與中國之歐化》(李思純)、《現代大學溯源》(何魯之)、《現代西洋史學之趨勢》(周謙沖)、《研究德國史學之準備》(鄭壽麟)、《儒家政治思想之變遷》(蒙季甫)、《三國志篇目考》(陶元珍)、《張泳(詠)治蜀事輯》(吳天墀);2篇書評《<史記新校注>(張森楷先生遺囑)》(彭云生)、《<十九世紀德意志史>四卷》(希納伯耳);1篇發刊詞(顧頡剛);1篇補白《六經圖跋(五冊石拓表本)》(范午)以及若干條國內外史學消息。1941年3月印發了第1卷第2期,由顧頡剛、張維華負責編輯,共發表17篇文章,即《國史上黃河初次改道與種族之禍》(蒙文通)、《說歹》(李思純)、《燭影斧聲傳疑》(吳天墀)、《東晉南朝之學風》(李源澄)、《高齊為鮮卑人考》(胡澱咸)、《中國上古天文學史發凡》(束世澂)、《史記商君列傳史料抉原》(孫次舟)、《云南開遠仆楋語小考》(聞宥)、《建康實錄札記》(陶元珍)、《李鴻章入曾國藩幕府前之曾李關系》(陶元珍)、《俗齋半解錄》(王庸)、《今文尚書論自序》(金兆梓)、《兩晉南朝之兵戶及補兵》(李源澄)、《古希臘人之表決法》(何魯之)、《個性》(何魯之)、《咖啡店對于英國社會之影響》(陳錫莊)、《止與麟趾》(朱炳先),這也是該刊印發的最后一期。與此同時,顧頡剛又創辦了《責善半月刊》,由齊魯大學國學研究所《責善半月刊》編輯部編輯發行。相對《史學季刊》而言,《責善半月刊》主要集中于文史類研究,文章收錄范圍更廣,用以彌補《史學季刊》純史學期刊的不足,可視為其姊妹期刊。

《史學季刊》存在時間短暫,究其原因主要是經費不足以及內部管理制度不完善。1942年2月,顧頡剛在日記中回憶到:“西山(張維華)經管《史學季刊》,竟不報收支賬。文通(蒙文通)欲印第三期,向之收款,則諉為七百冊查無著落。如此無恥,使我無以對文通、謙沖(周謙沖),故今日去函書銘(劉書銘),責以查詢,如無結果則法律解決。”[8]從顧氏的日記中可以看出蒙文通打算印發第三期學術論文,而苦于財務管理不當,無法繼續辦理下去。此后,關于《史學季刊》復刊之事也不了了之。

二、《史學季刊》的作者群體探析

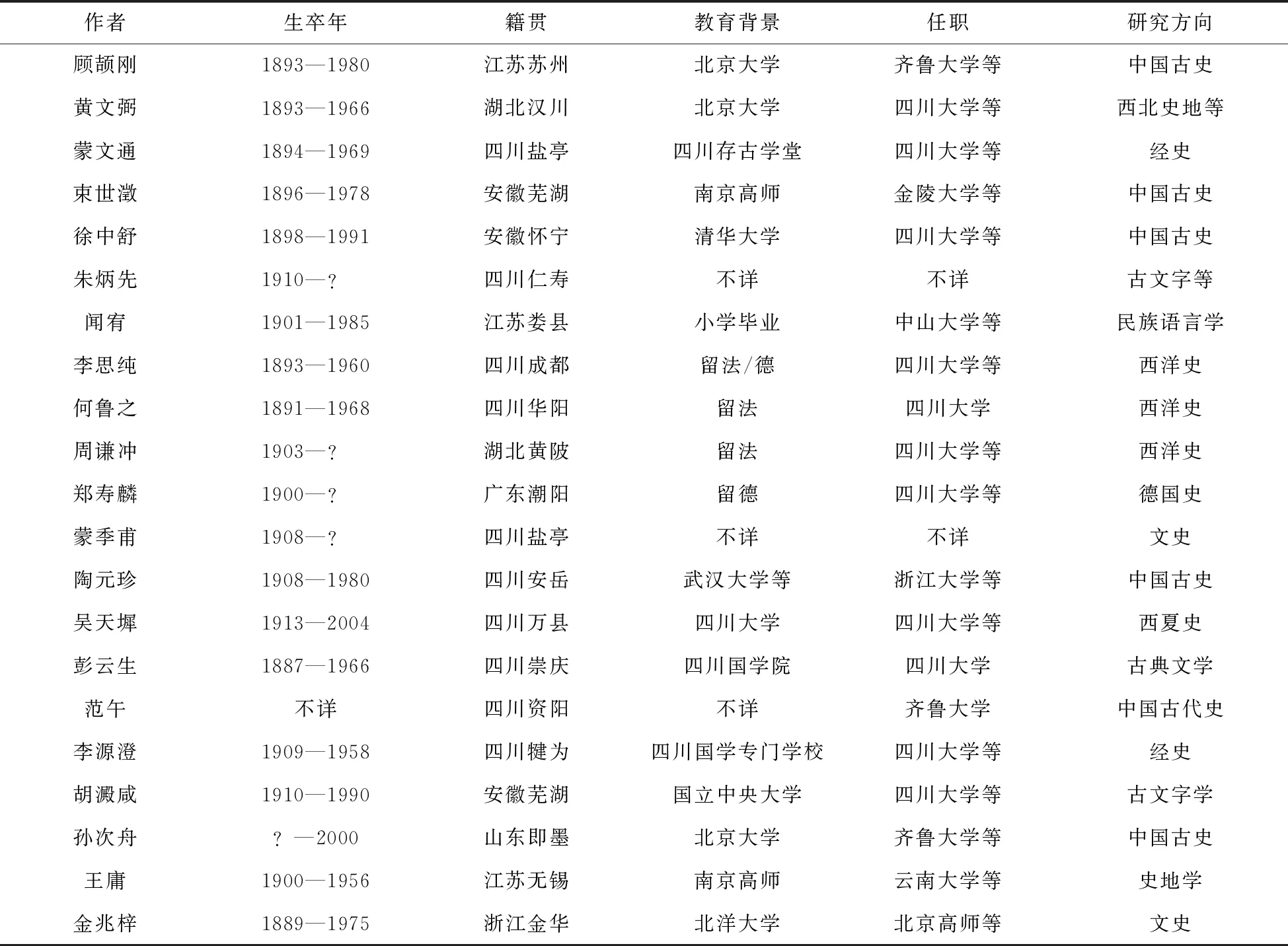

中國早期史學期刊的創辦與近代“西學”的輸入有直接關系,并在民國中期形成了一大批在學界有影響力的史學期刊。其中在抗戰前期影響力較大的有《史地學報》(1921年)、《中央研究院歷史語言研究所集刊》(1928年)、《史學年報》(1929年)等;在全面抗戰時期有《史學述林》(1941年)、《史地學部叢刊》(1942年)、《史料與史學》(1944年)等。筆者通過梳理《史學季刊》的作者群體時,發現該刊的作者群體幾乎為發起者群體,并且與上述史學期刊相比,該刊發起者群體規模之大、學術流派之多,這在中國近代史學期刊辦刊中實屬罕見。因此,對《史學季刊》的作者群體的探析也是間接對發起者群體的考察,其主要作者群體統計見表1:

表1 《史學季刊》主要作者的教育背景、任職、研究方向等

從史家群體的籍貫分布與任職高校而言,這些史家集中分布于四川和江浙地區,主要任職于四川大學、齊魯大學、金陵大學等高校。具體而言,川籍史家占據多數,如蒙文通、李思純、何魯之、陶元珍、吳天墀、彭云生、李源澄、朱炳先等,且多數有任教于四川大學的經歷。其中蒙文通對《史學季刊》的貢獻頗多,經常負責編輯、印發等,此外,其治學博洽,在史學、經學、佛學等方面皆有深入鉆研。其早年求學四川尊經書院(今四川大學),后又游學于江浙地區,任教于國內多所高校。因此,蒙文通在蜀中學界德高望重,對蜀中學者也多有引領之風,對于推動《史學季刊》的發展是非常重要的。齊魯大學的文史學者大多是《史學季刊》的主要倡導者,如顧頡剛、張維華、孫次舟等,其中顧頡剛對《史學季刊》的創立具有“篳路藍縷”之功。顧頡剛早年雖因“古史辨”而出名,其對文史學界的貢獻遠非如此,如1929年主編《燕京學報》;1934年與譚其驤等人創辦《禹貢》;1935年主編《史學集刊》等。因此,顧氏早期的治學、辦刊經歷推進了《史學季刊》的創刊。金陵大學是晚清時期美國基督教會創辦的私立大學,其源遠流長。另外,金陵大學的文史學者在發起者群體中也具有一定的地位,如束世澂、韓榮森等史家。概而論之,《史學季刊》是以齊魯大學為向導,四川大學為依托,金陵大學等高校為支撐的格局;不同地域、高校的史家匯集于蜀地,沖破了地域、機構的藩籬,在客觀上推動了中國史學的發展,也給蜀地學風帶來新的氣息。

從作者群體的教育背景與史學流派來看,這一史家群體更為龐雜。大多數史家接受的是本土教育,如顧頡剛畢業于北京大學、黃文弼畢業于北京大學、徐中舒畢業于清華大學等。少數史家有留學經歷,如李思純留學于法國和德國;何魯之留學于法國;周謙沖留學于法國;鄭壽麟留學于德國等,從而在治學上也偏向于西洋史研究。就史學流派方面而言,《史學季刊》的作者群體是發起者群體的延續,需要透過作者群體來觀察發起者群體,從而才能展現出主要的史學流派。其中涉及到“古史辨”學派、“新考訂”學派以及“南高”學派等,也有一些發起者、作者并無明顯流派之分。這些史學流派之間在治學理念上存在一些差異,如以顧頡剛為中心人物的“古史辨”學派,對中國古史持懷疑態度,強調中國古史是“層累地造成的”;“新考訂”學派注重史實的考訂,追求歷史的真相,如賀昌群等史家。值得一提的是,在諸多流派中,有“南高”學派背景的史家著實不占少數,如陳訓慈、張其昀、繆鳳林等,這些史家早年以《史地學報》作為媒介,宣傳其治學理念,如在早期也倡導成立中國史學會,對中國近代史學的發展產生了深遠的影響。因此,盡管這些史家存在流派、觀念等方面差異,但在愛國主義思潮與民族主義思潮的引領下,這一作者群體懷著經世致用的共同治學理念,推進中國史學的發展。同時也表明中國近代史學的發展呈現出“合流”的趨勢。

三、《史學季刊》的學術特色表達

《史學季刊》在近代史學期刊創辦中屬于“后起之秀”,但它繼承與吸收了中國早期史學期刊的創刊、運行經驗,并在抗戰客觀形勢的影響下,逐步形成了自己的學術特色。

(一)注重史實考據

《史學季刊》刊用的文章大多以考據史實為主,凸顯了史家深厚的功底,也彰顯了抗戰時期中國史學思潮的主流。黃文弼在《古代于闐國都之研究》一文中梳理了兩漢魏晉時期的于闐國都之名,他認為于闐國都在《漢書》與《后漢書》中作西城,在《后魏書》與《晉書中》作西山城,并根據四周地形之形勢認為此為一處。同時參合各方文獻,主要以地形與河流為討論中心,并斷言和闐城北四十里之古城阿克斯比爾,即北魏與唐時于闐之西域或西城山。[9]束世澂的《畿服辨》一文利用新出土的甲骨文、吉金文等材料,并參合古代典籍從多方面考證了周秦時期確實有畿服制度且惟有侯、甸二服,并認為侯服在外、甸服在內[10]。蒙文通在《秦之社會》一文中,開篇就考證出“秦之先世出自于戎”[11]。胡澱咸的《高齊為鮮卑人考》通過多方面考證,認為北齊高氏并不是漢人、渤海人一脈,而是鮮卑人[12]。吳天墀的《燭影斧聲傳疑》從宋太祖之死與宋太宗即位的情形、宋太宗個性與行為的透視、宋太宗對于趙德昭和趙延美的嫉害、金匱之盟的可疑、太祖后裔的復位運動等方面考證,認為宋太宗即位是不正當手段得來的[13]。此外,聞宥的《論蠻書所紀白蠻語》《云南開遠仆楋語小考》、陶元珍的《三國志篇目考》《李鴻章入曾國藩幕府前之曾李關系》等均是頗見功底的考史文章。

(二)寄寓現實民族情懷

《史學季刊》刊用的文章是一批心系民族與社會的史家所作,這些文章蘊含著“以史經世”的理念寄寓了現實的民族情懷。徐中舒在《古代四川之文化》一文中寓民族情懷于古代四川文化研究,并強調四川在抗戰中的重要地位。徐氏在敘言中言:“今太湖流域既已淪沒;則今日抗戰建國之資,取賴于四川者。在全國中,實已褒然居首。”[14]又言:“且自武漢失守以后,四川尤為南北交通之樞紐,斯誠后方之重鎮。而復興之所基矣。”[14]最后他總結到:“今日之四川為民族復興之根據地,其地位之重要,已日臻顯著。雖抗戰之形勢艱難,倍于往昔。然后方之建設事業,亦有長足之進步。吾人稽之往古,衡以近事,其必能完成抗戰建國之大業。則可以深信無疑也。”[14]索世潘的《瓦寺宣慰司功勛紀略》一文是馮漢驥在四川汶川縣所摘錄,其目的是為了警示中國的邊事,“故此紀略雖為專紀索氏一家的功勛之書,其實亦一部邊疆之戰爭史也,故急為刊布之,以作注意邊事者之參考。”[15]又如鄭壽麟在《研究德國史學之準備》言:“德國歷代亦曾痛受異族之壓力,屢次陷于顛連困苦之中,國運岌岌,不保朝夕,而卒能排除危難,完成復興之大業,此又足資吾族之楷模者也。”[16]鄭氏之文不僅是為中國德史研究提供參考資料,而是因為德國與中國在歷史上有異族入侵的共同遭遇。適值抗戰時期,更寄寓了深厚的民族情懷。吳天墀在《張泳(詠)治蜀事輯》一文中,認為“蜀于中國,常亂先而治后”[17]的觀點是長期對蜀地、蜀人的誤解,“歷代蜀亂之責,常不在蜀人本身,而系于治蜀之得失:得賢則治,失賢則亂;治則蜀人安以樂;亂則蜀人危而苦”[17]。因此,通過考察北宋張詠的治蜀功績是為了“雪蜀人之謗”,以“為有政責者所當深長思也”[17],其用意是對當時四川主政者的規勸,用以穩定蜀地政治形勢,作為抗戰的堅實后盾。此外,《史學季刊》對國內史學的進展也深切關注,這些都是對現實民族情懷的表達。

(三)重視國外史學研究動態

《史學季刊》也重視對西方史學的介紹與引入,具有豐富的國際視野,展現了中國史學研究的開放性與包容性,也是中國史學研究接洽國際史學的重要方式。周謙沖在《現代西洋史學之趨勢》一文梳理了西洋史學的發展歷程。他認為:西方現代史學濫觴于古希臘;西方現代史學的背景是從希諾多特(希羅多德)到施萊登(斯萊頓);西方現代史學的基礎從福爾泰(伏爾泰)到袁克(蘭克);最近史學的主要趨勢是新思潮之興起,即經濟史與社會史,文化史與科學史,唯物史觀與綜合史觀之興起。當然,在周氏看來,過去史學方法也在繼續改進及傳統派政治史著之繼續發展[18]。鄭壽麟的《研究德國史學之準備》一文在表達民族情懷的同時,也為中國學者研究德國史提供了參考資料。在文中,鄭氏從德意志、條頓、日耳曼方面區分了國人對德國的族群認識,并列舉了德國重要的歷史學家與史學著作、德國史學發展的概況以及德意志歷朝年表等,以便中國學者研究參考[16]。值得注意得是,《史學季刊》還設置了“國內外史學消息”一欄,該欄目不僅介紹了國內史學研究的一些現況,而且也著重介紹了國外史學研究狀況,如刊登了在波蘭華沙舉行的國際史學會第八屆會議的盛況,從它的籌備工作、登記及出席者、議程、論文的種類、史學思想的趨勢、史家合作精神等方面進行了詳細的論述[19];欄目中又介紹了世界各國史學期刊表的出版、國際歷史目錄學年鑒出版第十一卷。此外,該欄目還分門別類的介紹了國際上史學研究的近況,如英國、美國、法國、德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、斯堪的納維亞、墨西哥、日本等國家的史學近況。

四、結語

中國近代史學期刊種類繁多,由于各種原因,大多數存在時間過短,但它們在促進中國近代史學轉型、發展起著不可忽視的作用。因此,近代史學期刊存在時間的長短不能直接作為衡量它們價值的標準,應將其置身于具體的時空、語境中考察。另外,中國近代史學期刊不僅僅是史學傳播的平臺或媒介,更重要的是它在運行中與中國近代史家、史學機構、史學流派、史學思想、人才培養等之間的互動關系,能反映出近代中國的時代特征、史學變遷以及發展潮流。在近代大多數的史學期刊中,《史學季刊》有其作為史學期刊的共性,但也具有自身的獨特性。《史學季刊》創刊于抗戰關鍵時期,受到了日軍全面侵華的客觀影響,但根本上還是中國史學發展的內在需求,即由創辦《史學季刊》過渡到中國史學會,促進中國史學的發展。與中國近代大多數史學期刊相比,它的發起者群體龐雜,這一群體以四川大學為依托,以《史學季刊》為陣地,表達出共同的“以史經世”理念和治學旨趣,也反映了中國近代史學“合流”的趨勢。在學術特色上,《史學期刊》注重史實考證,彰顯抗戰時期的史學潮流;寄寓民族情懷,傳遞愛國之情;重視國外史學動態,接洽國際史學研究。當然,《史學季刊》也存在一些問題,例如它的欄目設置“體例不經”,第一期與第二期在欄目上明顯有很大出入;內部管理的缺陷導致停刊等。但它無疑反映了抗戰時期中國史學發展的趨勢以及作者群體的治史理念,雖然因戰時的外部環境與不當的內部管理存在時間過短,但它的出現猶如“曇花一現”。