子午流注納支針?lè)ㄖ委熥巧窠?jīng)痛臨床觀察

謝 雯,劉恩遠(yuǎn)

(甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼醫(yī)院針灸科,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

坐骨神經(jīng)痛是沿坐骨神經(jīng)循行及其分布區(qū)域內(nèi)的,持續(xù)性或陣發(fā)性疼痛麻木為臨床主要表現(xiàn)的周?chē)窠?jīng)疾病。研究表明,坐骨神經(jīng)痛的發(fā)病率約30%,而且主要發(fā)生在40~60歲中年人群[1]。坐骨神經(jīng)痛屬于中醫(yī)“偏痹”、“腰腿痛”、“腰痛”、“痹證”等范疇。由感受外邪或素體本虛,致風(fēng)、寒、濕、熱、瘀阻于經(jīng)絡(luò)及肝腎虧虛、脈絡(luò)失養(yǎng)所致。每因腰部受涼、負(fù)重及久坐誘發(fā)而加重。常表現(xiàn)為腰部及下肢膀胱經(jīng)和膽經(jīng)循行部位出現(xiàn)放射樣抽痛麻木。中醫(yī)治療有較好效果[2]。本研究用子午流注納支針?lè)ㄖ委熥巧窠?jīng)痛取得較好療效,現(xiàn)總結(jié)如下。

1 臨床資料

共60例,均為2018年6月至2019年9月酒鋼醫(yī)院中醫(yī)針灸門(mén)診及住院患者,采用隨機(jī)數(shù)字表法分為治療組和對(duì)照組各30例。治療組男13例,女17例;年齡33~70歲,平均(45.21±4.77)歲;平均病程(3.97±2.09)年。對(duì)照組男14例,女16例;年齡29~69歲,平均(43.18±5.32)歲;平均病程(3.51±1.73)年。兩組年齡、性別、病程比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

納入標(biāo)準(zhǔn):①沿坐骨神經(jīng)分布區(qū)域放射性疼痛,即腰、臀部、大腿后側(cè)、小腿后外側(cè)及足外側(cè)疼痛,咳嗽、噴嚏或用力時(shí)疼痛加劇;②沿坐骨神經(jīng)分布區(qū)域有壓痛點(diǎn),如患側(cè)腰部及環(huán)跳、委中、足三里、承山等穴;③坐骨神經(jīng)牽扯征陽(yáng)性,如直腿抬高試驗(yàn)陽(yáng)性;④坐骨神經(jīng)支配范圍內(nèi)有不同程度運(yùn)動(dòng)、感覺(jué)、反射各植物神經(jīng)障礙;⑤影像學(xué)數(shù)據(jù)排除腰椎結(jié)核和腫瘤。

2 治療方法

治療組:依據(jù)中醫(yī)虛實(shí)辨證,實(shí)證在每日申時(shí)(北京時(shí)間15:00~17:00)治療,根據(jù)子午流注納支法開(kāi)本經(jīng)子穴束骨、子經(jīng)子穴陽(yáng)輔,手法采用捻轉(zhuǎn)瀉法。配穴取秩邊、環(huán)跳、承扶、殷門(mén)、風(fēng)市、陽(yáng)陵泉、委中、昆侖、腎俞、腰陽(yáng)關(guān),手法用平補(bǔ)平瀉。虛證在每日酉時(shí)(北京時(shí)間17:00~19:00)治療,開(kāi)穴本經(jīng)母穴至陰、母經(jīng)母穴曲池,手法采用捻轉(zhuǎn)補(bǔ)法,穴取秩邊、環(huán)跳、承扶、殷門(mén)、風(fēng)市、陽(yáng)陵泉、委中、昆侖、腎俞、腰陽(yáng)關(guān),手法平補(bǔ)平瀉,留針30min,每日1次,10次一療程。

對(duì)照組:選擇在申時(shí)、酉時(shí)(北京時(shí)間15∶00~19∶00)以外時(shí)間治療。主穴取秩邊、環(huán)跳、承扶、殷門(mén)、風(fēng)市、陽(yáng)陵泉、委中、昆侖、腎俞、腰陽(yáng)關(guān)。根據(jù)虛實(shí)辨證采用相應(yīng)的補(bǔ)瀉手法,留針30min,每日1次。10次為一療程。

3 觀察指標(biāo)

采用中華醫(yī)學(xué)會(huì)疼痛分會(huì)監(jiān)制的視覺(jué)模擬評(píng)分法(VAS)進(jìn)行疼痛評(píng)分。

采用改良的腰椎功能評(píng)定表(JOA)進(jìn)行評(píng)分。

4 療效標(biāo)準(zhǔn)

參照《中醫(yī)病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》。顯效:患肢活動(dòng)功能完全恢復(fù)正常,且臨床癥狀與體征完全消失,直腿抬高試驗(yàn)為陰性。有效:患肢活動(dòng)功能基本恢復(fù)正常,臨床癥狀與體征基本消失,直腿抬高試驗(yàn)為陰性。無(wú)效:臨床癥狀與體征無(wú)改善,患肢疼痛顯著甚至加重。

5 治療結(jié)果

兩組臨床療效比較見(jiàn)表1

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后疼痛(VAS)評(píng)分比較見(jiàn)表2。

表2 兩組治療前后疼痛(VAS)評(píng)分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后疼痛(VAS)評(píng)分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.01;與對(duì)照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后治療組 30 71.27±8.42 8.25±3.97*△對(duì)照組 30 70.65±7.97 17.64±4.52*

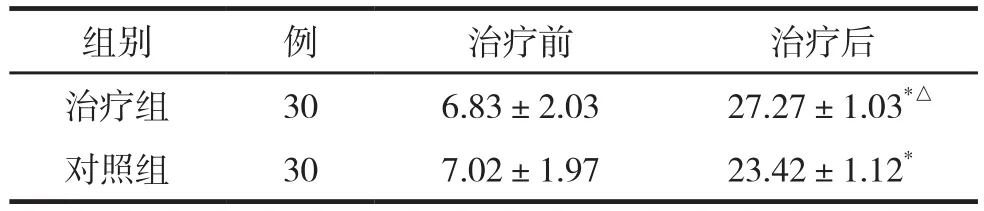

兩組治療前后腰椎功能(JOA)評(píng)分比較見(jiàn)表3。

表3 兩組治療前后腰椎功能(JOA)評(píng)分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后腰椎功能(JOA)評(píng)分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.01;與對(duì)照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后治療組 30 6.83±2.03 27.27±1.03*△對(duì)照組 30 7.02±1.97 23.42±1.12*

6 討 論

坐骨神經(jīng)痛屬中醫(yī)“痹證”范疇。病因病機(jī)主要為先天不足、素體虛弱、勞累過(guò)度,或久病體虛、氣血耗傷、肝腎不足、腠理空疏,致使風(fēng)寒濕邪乘虛侵入。局部組織因炎性刺激充血、腫脹、滲液,導(dǎo)致組織纖維化并粘連[3]。《靈樞·經(jīng)脈》論述足太陽(yáng)膀胱經(jīng)的病癥時(shí)有“腰似折,髀不可以屈,腘如結(jié),踹如裂”的記載,形象地描述了臨床表現(xiàn)。治療多注重經(jīng)絡(luò)辨證,以足太陽(yáng)膀胱經(jīng)病為主[4]。針灸治療總治則是通經(jīng)活絡(luò)止痛。針灸具有疏通經(jīng)絡(luò)、扶正祛邪、平衡陰陽(yáng)的作用。研究證實(shí),針刺腧穴可以消除局部的壓迫或是強(qiáng)化局部的循環(huán),影響神經(jīng)通路和神經(jīng)遞質(zhì)的產(chǎn)生,發(fā)揮針刺陣痛的效果[5]。而針灸治療坐骨神經(jīng)痛有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),由此延伸出不同辨證的方法,不同穴位的組合,不同針?lè)ǖ膽?yīng)用[6]。

“天人相應(yīng)”早在《黃帝內(nèi)經(jīng)》中就有記載,為“子午流注”理論的形成奠定了基礎(chǔ)。如《素問(wèn)·六微旨大論》曰:“天氣始于甲,地氣始于子,子甲相合,命曰歲立,謹(jǐn)候其時(shí),氣可與期。”《華佗中藏經(jīng)》言:“陽(yáng)始于子前,末于午后,陰始于午后,末于子前。陰陽(yáng)盛衰,各有其時(shí),更始更末,無(wú)所休止。”流注是指人體氣血的周流和灌溉,即氣血隨十二時(shí)辰的轉(zhuǎn)移而流動(dòng)灌注于全身。子午流注強(qiáng)調(diào)人與自然都有時(shí)間的制約,認(rèn)為人體氣血隨時(shí)間不同而出現(xiàn)周期性盛衰。據(jù)此創(chuàng)立的“子午流注”針?lè)ǎ〞r(shí)開(kāi)穴,調(diào)和陰陽(yáng),以糾正機(jī)體氣血的偏盛偏衰,為針灸治療疾病提供了科學(xué)依據(jù)[7]。研究表明,子午流注針?lè)▽?duì)神經(jīng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)有優(yōu)越性,主要原因與神經(jīng)系統(tǒng)與時(shí)間的變化關(guān)系更為緊密,因而子午流注針?lè)ǜ忒熜В?]。

子午流注包括納干法和納支法。納支法最早見(jiàn)于《針灸聚英》,是以一日十二時(shí)辰對(duì)應(yīng)十二經(jīng)絡(luò)按時(shí)開(kāi)穴,在運(yùn)用中又細(xì)分為補(bǔ)母瀉子法與一日六十六穴法。即“十二經(jīng)病井滎輸經(jīng)合補(bǔ)虛瀉實(shí)”法。子午流注納支取穴法又包括本經(jīng)取穴法、子母經(jīng)取穴法、表里經(jīng)取穴法三種。而無(wú)論哪種方法,都是以子午流注納支法十二經(jīng)脈在十二時(shí)辰的氣血流注盛衰為指導(dǎo)思想[9]。氣血“迎時(shí)”而至為“盛”,“過(guò)時(shí)”而至為“衰”,“瀉則乘其盛,補(bǔ)則乘其衰”。應(yīng)當(dāng)是經(jīng)氣最旺時(shí)施瀉治療實(shí)證,而最衰時(shí)施補(bǔ)治療虛證效果最佳[10]。

隨著近年來(lái)子午流注針?lè)ㄖ械囊恍┲攸c(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決,降低了子午流注針?lè)▽W(xué)習(xí)的難度,對(duì)子午流注針?lè)ǖ呐R床應(yīng)用與推廣具有十分重要的意義[11]。用其治療坐骨神經(jīng)痛與對(duì)照組對(duì)比,結(jié)果表明子午流注納支針?lè)ò磿r(shí)開(kāi)穴可明顯提高療效。證明子午流注以時(shí)間推移的變化為推算經(jīng)絡(luò)穴位、氣血開(kāi)闔的依據(jù),應(yīng)用于臨床非常有效。今后的臨床研究中,應(yīng)該把重點(diǎn)放在子午流注針?lè)ㄖ委熑⊙ǖ难芯浚谧游缌髯⒓{支取穴法加入對(duì)疾病的證候分型[12],并在此基礎(chǔ)上對(duì)操作手法進(jìn)行改進(jìn),使子午流注針?lè)ㄔ趶?qiáng)調(diào)時(shí)間效應(yīng)對(duì)針刺效果影響的同時(shí),注重個(gè)體化差異,根據(jù)患疾病的陰陽(yáng)虛實(shí),結(jié)合生物鐘節(jié)律靈活選穴,打破原有五輸穴選穴的思維定勢(shì),按其特點(diǎn)選取效穴結(jié)合特色針灸手法治療,從而達(dá)到更好的治療效果。

- 實(shí)用中醫(yī)藥雜志的其它文章

- 喜迎建黨百年書(shū)法:數(shù)風(fēng)流人物還看今朝

- 基于Discovery Studio軟件的專(zhuān)業(yè)學(xué)位CADD研究生課程教學(xué)案例設(shè)計(jì)

——抗新冠肺炎中藥有效成分山奈酚與靶蛋白的分子對(duì)接 - 通絡(luò)散浴療聯(lián)合隔物灸治療鉑類(lèi)藥物所致周?chē)窠?jīng)病變臨床研究

- 涌泉穴拍打配合中藥穴位貼敷治療腰椎融合術(shù)后腹脹療效觀察

- 少陽(yáng)循經(jīng)巨刺法治療無(wú)先兆性偏頭痛45例

- 子午流注配合經(jīng)脈干支表達(dá)針刺治療原發(fā)性痛經(jīng)臨床觀察