童年自然體驗的代際變化

王 潮 張秦英 王海巖

1 天津大學建筑學院 天津市 300072

2 弘藝規劃建筑設計有限公司景觀設計院 遼寧大連 116000

現代城市化進程逐漸將人與自然之間的物理聯系分離開來,現代技術對傳統教育和娛樂的結構性改變造成了兒童與自然之間的驚人斷裂,孩子們在戶外的時間和與大自然接觸的機會在急劇下降[1]。羅伯特·梅爾(Robert.M.Pyle)將這種持續的變化稱為“經驗的滅絕”[2]。大量研究證實了這種兒童與自然脫節的現象,并表明人們對自然界價值的欣賞、保護自然的動機以及參與環保活動的意愿均受到其日常生活中直接體驗自然頻率的重要影響[3]。

近年來兒童與自然關系的疏離越來越受到世界各國學者的關注。Soga等[3]通過評估居民對21種常見的鄰里野生開花植物的童年體驗程度,發現其體驗水平與參與者的年齡和童年生活環境密切相關;Hosaka等[4]發現兒童在綠色空間的游戲頻率與成年后從事的親自然活動呈正相關。目前,我國大部分關于促進城市兒童與自然聯結的研究主要立足于當代兒童與自然的互動關系,集中針對城市現有的游憩空間進行規劃設計,如從行為心理學角度研究自然體驗式兒童戶外活動空間的景觀設計[5]、從景觀感知或認知角度研究自然式兒童游戲場的景觀設計[6-7],或者結合園林設計探討自然教育景觀的營造,以滿足兒童游戲過程中接觸自然的需求[8-9]。與其他國家相比,我國城市綠地系統和居住區規劃格局存在較多不同。隨著鄰里環境的改變,我國不同時代下的兒童自然體驗特征發生了怎樣的變化?這種變化是否影響到成年之后的自然聯結性?本文通過對不同年代兒童進行問卷調查,從縱向的時間軸線研究不同年代兒童的童年自然體驗經歷差異,分析其與成年后自然關聯性的相關關系,并試圖探究造成這種變化的原因,從而引起人們對兒童自然體驗的關注,并為營造促進當代兒童與自然接觸的戶外環境提供理論依據。

1 研究設計

1.1 研究對象與方法

本文將“童年”的年齡范圍定義為6~12歲[5]。通過問卷星發放網絡問卷,問卷面向各年齡段手機用戶隨機發放。使用SPSS17.0軟件,對問卷數據進行可信度檢驗、差異顯著性、線性回歸關系等統計分析。

1.2 研究內容

1.2.1 童年時期的自然體驗

從童年時期的鄰里自然程度、戶外游戲頻率、戶外空間類型以及戶外游戲類型4個方面設置問卷,其中前兩項使用李克特5點量表法、后兩項采用李克特3點量表法進行評估。鄰里自然程度衡量受訪者童年時期家庭附近的自然空間質量;戶外游戲頻率衡量參與者童年自然經歷的頻率;問卷中對戶外空間類型的界定,采用挪威研究人員提出的“自然連續體”(Natural Continuum)概念下的空間分類方式,象征兒童在鄰里空間的自然游戲環境類型,該連續體由5類空間組成(圖1);將戶外游戲類型分為自然游戲類、設施器械類、體育運動類、社會交往類以及電子游戲類5類。

圖1 “自然連續體”示意圖

1.2.2 自然關聯性

采用Nisbet等人提出的“自然關聯性量表”(the Nature Relatedness Scale)衡量受訪者與自然之間的關系。該量表共21道題目,本文將原量表翻譯成中文,結合我國實際情況,選擇其中12項評價指標,采用李克特5點量表法進行評估。

1.2.3 基本信息

受訪者基本信息包括性別、出生年代及童年時期的生活環境。根據Soga等[3]對自然體驗水平的研究,將童年生活環境分為城市地區、郊區、農村地區3類。

“代”指在社會中具有大致相同年齡和類似社會特征的人群,不同代人由于所處的社會文化環境不同,在價值觀念和行為方式上存在較大差異,稱為“代際差異”或代溝[11]。就我國發展水平而言,20世紀80年代初,電視機走入平民百姓之家;21世紀,手機游戲出現并逐漸占據兒童的日常生活。因此,本文根據我國電視和電子游戲發展歷程的階段性特征,按照董楠楠等[12]所提出的代際劃分標準,將參與調查的人群分為3代:出生在1980年之前的兒童為一代,對應20世紀70和60年代及以前的兒童群體;出生在1981—1999年的兒童為一代,對應20世紀90和80年代的兒童群體;第3代即當今時代的兒童,指出生在2000年及以后的21世紀兒童群體。

2 結果與分析

2.1 基本情況分析

本次調研共收集問卷236份,有效問卷234份,有效率為99.15%。其中,男性受訪者占39.3%,女性受訪者占60.7%;童年時期生活在農村地區的受訪者占50.4%,郊區占21.4%,城市地區占28.2%;出生在1980年以前的受訪者占22.2%,出生在1981—1999年的占64.1%,出生在2000年及以后的受訪者占13.7%。由于采用網絡問卷的形式進行問卷發放,出生于1959年及以前的人群使用手機的人數較少,問卷數量有限。對問卷內容進行可信度檢驗后得到alpha系數值為0.760(大于0.7),表明該問卷數據有較高的可信度,可以進行統計分析。

2.2 童年自然體驗的代際變化

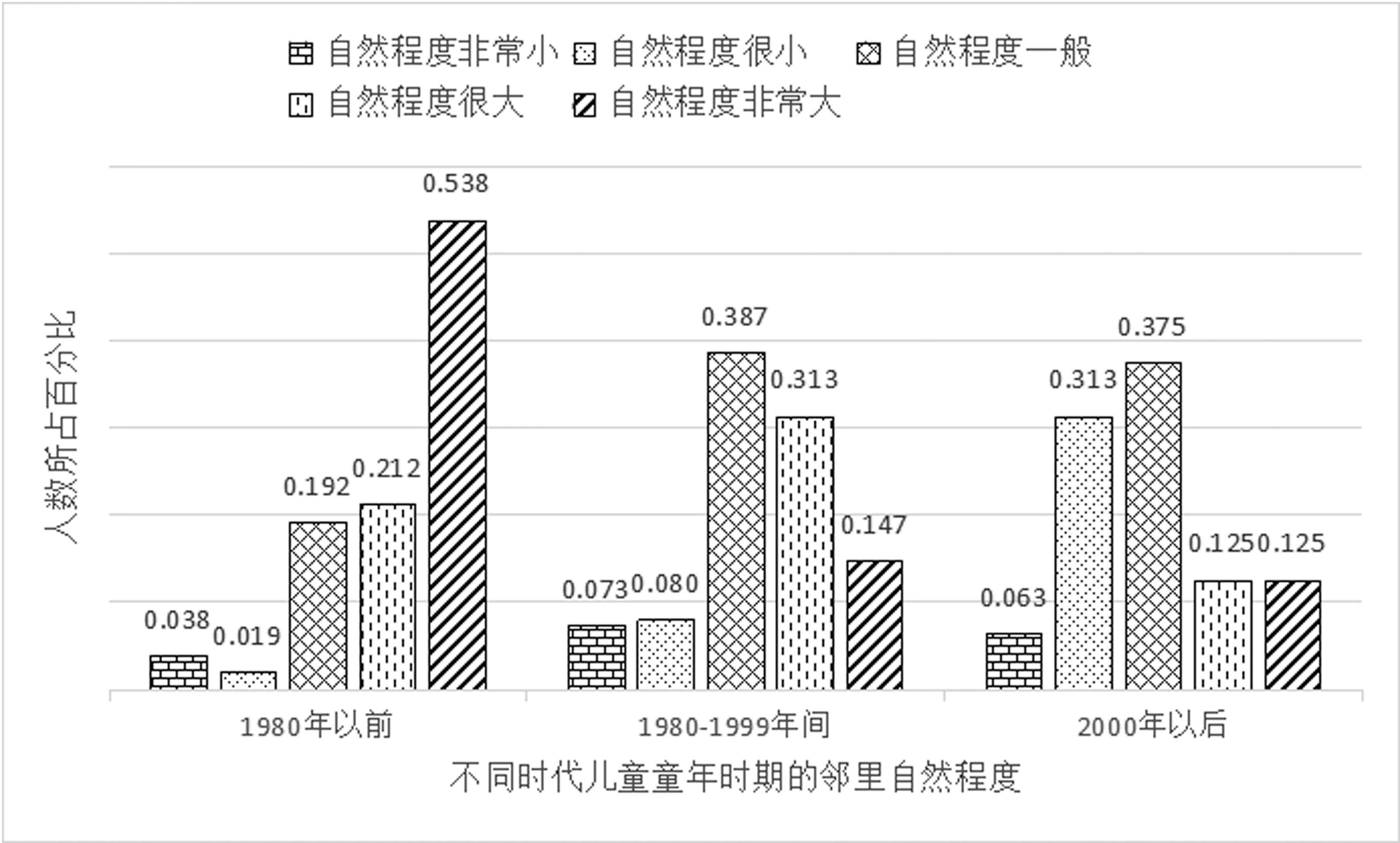

2.2.1 鄰里環境自然程度變化

如圖2所示,鄰里自然程度呈逐代下降的趨勢。1980年以前的鄰里自然程度最高,53.8%的受訪者表示家庭附近的自然程度非常高;1981—1999年,該概率下降到14.7%;2000年以后,僅12.5%的受訪者表示家庭附近的自然程度非常高。

圖2 童年時期鄰里自然程度的代際變化

鄰里自然程度在某種程度上代表了鄰里范圍內可供兒童活動的自然空間的數量以及自然覆蓋的程度,較高的鄰里自然程度意味著豐富、自然的游戲空間。過去的50年,越來越多的兒童生活在城市地區,城市范圍的擴張導致綠色空間大幅度減少,高樓大廈擠占了大部分的城市土地,盡管城市中依然存在可供兒童活動的公共空間,但這部分空間往往并非專為兒童設計,且較多采用傳統的設施器械式的設計模式,充斥著大量的人造材料,與自然的生態系統分離,從而造成了兒童直接接觸自然的機會減少[13]。

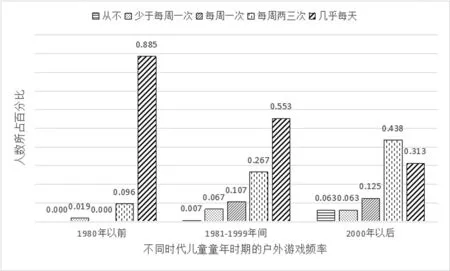

2.2.2 戶外游戲頻率變化

如圖3所示,3代兒童的戶外游戲頻率存在明顯差異,且呈現降低趨勢。1980年以前出生的兒童戶外游戲頻率最高,88.5%的受訪者表示小時候基本上每天都可以在戶外玩耍;1981—1999年該概率下降到55.3%;2000年以后,僅31.3%的被調查者表示自己每天都在戶外玩耍。除此之外,不在戶外玩耍的兒童占比呈上升趨勢,1980年以前不在戶外玩耍的兒童占比為零,而2000年以后該概率上升到6.3%。

圖3 童年時期戶外游戲頻率的代際變化

進入現代化城市生活以后,生活環境內自然空間質量的降低導致兒童自然體驗“強度”的減弱,生活方式的改變導致兒童自然體驗頻率和持續時間的減少[14]。交通量的增加以及令家長不安的社會環境導致兒童的獨立移動性比以前大大降低;此外,公共綠地的減少、超額的學習安排以及多媒體技術的發展也減少了兒童在戶外玩耍的時間[15]。

2.2.3 自然空間的使用頻率變化

如圖4所示,在3代兒童群體使用的戶外空間類型中,森林等純自然空間的使用頻率逐代降低,而游樂場和運動場的使用逐代上升;城市公園的使用呈現波動狀態,1981—1999年出生的兒童群體對城市公園的使用頻率最高,1980年以前出生的兒童群體對城市公園的使用頻率最低;自家庭院、居住小區花園和附近街道空間的使用情況3代較為一致。從不同時代兒童對戶外空間類型的使用來看,1980年以前出生的兒童對森林等純自然空間的使用頻率最高,而2000年及以后出生的兒童群體對自家庭院、居住小區花園和家附近的街道空間使用頻率最高。

圖4 童年時期“經常”使用的戶外空間類型的代際變化

由此可見,過去時代的兒童對自然空間的到訪更加頻繁,而當代兒童則只能在充滿硬質和人工游戲設施的空間里活動,并且活動范圍更局限于社區鄰里。20世紀90年代初,園林城市的創建推動了我國城市綠化和環境建設的發展,1981—1999年出生的兒童是這項活動最大的受益者,除了街道和小區,城市公園因具有更廣闊的活動空間和多元的景觀成為這個時代兒童經常光顧的活動場所。而2000年以后出生的兒童,由于廣泛的娛樂項目和受家長控制的活動范圍,對城市公園的使用率有所降低。自家庭院、居住小區花園和家庭附近的街道空間一直都是受兒童歡迎的戶外游戲場所,對兒童來說,這兩類區域有著較高的可達性,便于家長看管,該區域內存在少量的自然元素,能夠滿足兒童探索自然的天性,并有效促進兒童與自然的互動。

2.2.4 游戲類型變化

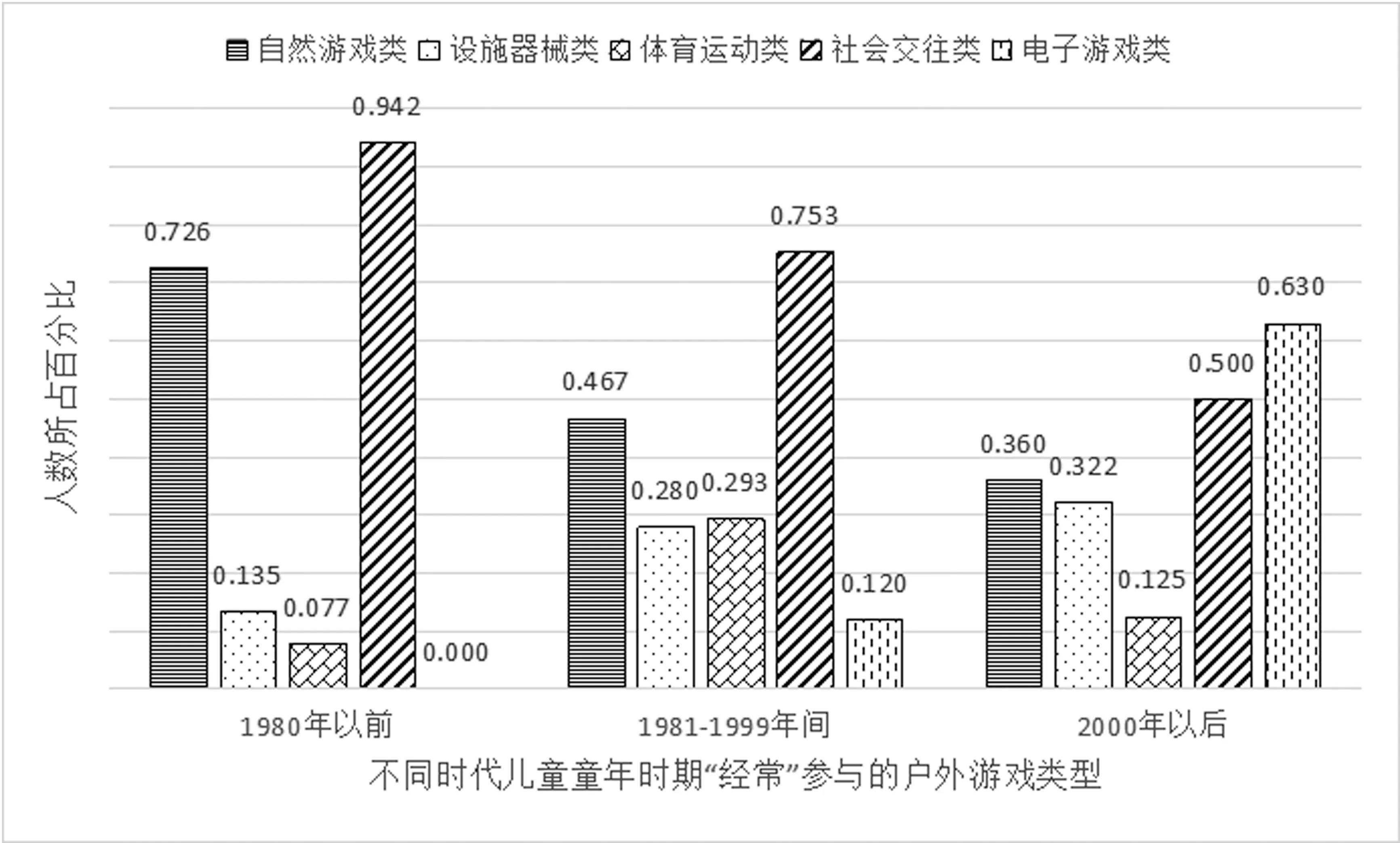

如圖5所示,自然游戲和社交類游戲的參與頻率呈逐代下降的趨勢;設施器械類和電子游戲類的使用頻率逐代上升;體育運動類的參與頻率呈波動狀態,1981—1999年出生的兒童群體對體育運動類游戲的參與程度最高,1980年以前出生的兒童參與頻率最低。從不同時代兒童對游戲類型的參與程度來看,1980年以前出生的兒童對社會交往類游戲的參與頻率最高,而2000年及以后出生的兒童對電子游戲類的參與頻率最高。

圖5 童年時期“經常”參與的戶外游戲類型的代際變化

20世紀60、70年代,我國處于城市建設的恢復初期,城市及郊區大量野生的閑置空間和土地為兒童創造了探索自然的“秘密基地”,農村地區的自然環境條件則更加優越。因此,1980年以前出生的兒童經常在自然的環境中活動,自然游戲是這個時代兒童唯一的戶外樂趣,更多的兒童喜歡將環境本身所提供的自然元素作為游戲道具。80年代初,房地產業開始發展[16],城市閑置土地被大量開發成住宅,兒童失去了原始的自然空間,而電視機、游戲機的普及影響了兒童的游戲方式,公園引進的兒童活動設施迅速吸引了兒童的目光。因此,1980年以后出生的第2代和第3代兒童群體對自然游戲的參與頻率大大降低,他們開始傾向于室內活動、電子游戲和公園設施、小器械,不再關注場地本身的環境特質,大部分兒童更愿意在室內觀看電視和手機度過自己假期的時間。

2.3 童年自然體驗對自然關聯性的影響

2.3.1 人口統計學變量對自然關聯性的影響分析

利用線性回歸模型,將受訪者的性別、出生年代、童年生活環境作為自變量,自然關聯性作為因變量進行回歸分析,結果顯示3個自變量對自然關聯性的總解釋率為10%。性別對自然關聯性得分有正向影響,但這種影響并不顯著(P>0.5);出生年代和童年生活環境對自然關聯性有顯著正向影響,出生年代越早的兒童,當前的自然關聯性越高,不同地區受訪者成年后的自然關聯性得分為:農村地區>郊區>城市地區。

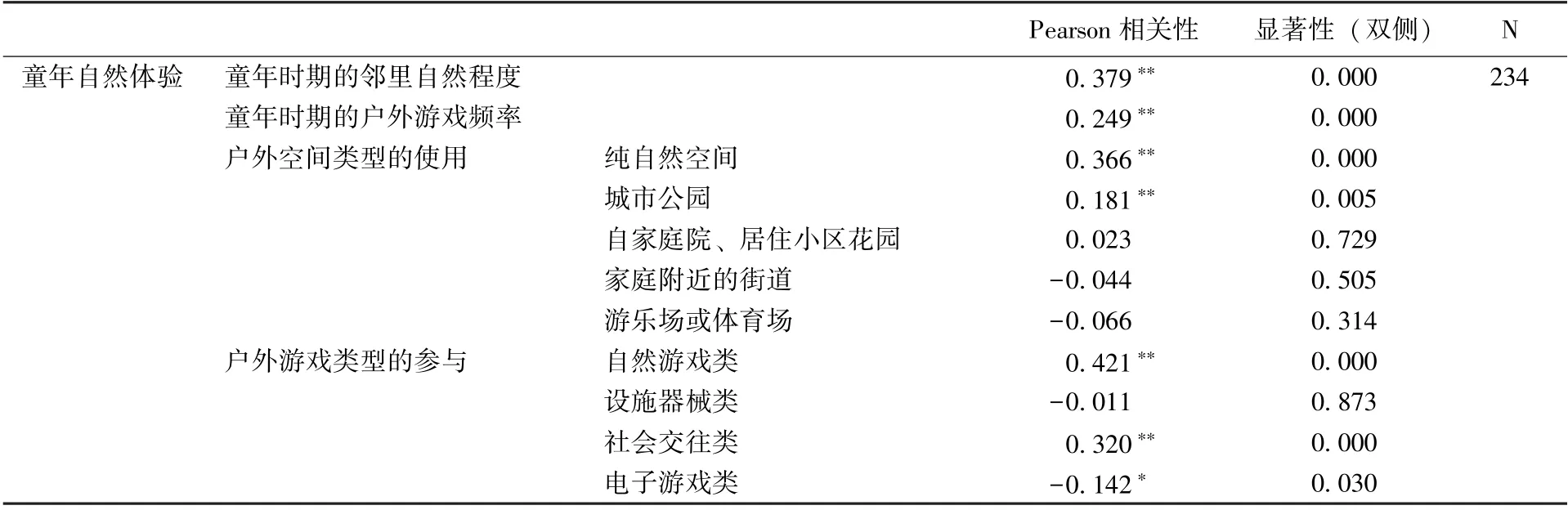

2.3.2童年自然體驗與自然關聯性的相關性

童年自然體驗與成年后自然關聯性的相關性分析如表1所示。童年生活環境的自然程度、戶外游戲頻率與成年后的自然關聯性均呈現顯著正相關,童年生活環境的自然程度越高、戶外游戲越頻繁,個體成年后與自然的情感聯系水平越高。

表1 童年自然體驗與成年后自然關聯性的相關性

就空間類型和游戲類型而言,童年時期對森林等純自然空間和城市公園的探訪頻率與成年后的自然關聯性呈現顯著的正相關關系,庭院和小區花園的使用對自然關聯性有積極影響,街道空間、游樂場或體育場的使用對自然關聯性有消極影響;自然游戲、社交類游戲的參與頻率與自然關聯性得分存在顯著的正相關關系,電子游戲類與自然關聯性得分存在顯著的負相關關系,設施器械類對自然關聯性有負向的影響趨勢,但這種趨勢并不顯著。

由此可見,經常在森林等純自然空間、城市公園中與自然互動的兒童更能夠產生對自然的親和力,自然游戲和社交類游戲在促進兒童與自然關系方面發揮著重要作用。在城市范圍內,相比于純自然空間而言,城市公園更臨近城市居住區,便于兒童到訪,且內部空間包含豐富的刺激源和兒童自然游戲可供性,有重要的體驗價值。自然游戲能夠促進兒童對自然的直接體驗,增加兒童從自然中受益的機會,使兒童能夠看到和感知自然的價值[2];同時,社交類游戲的參與讓兒童在社交過程中,通過角色扮演等活動直接或間接地接觸自然元素,從而與環境建立情感聯系。安妮塔·奧爾茲(Anita Olds)指出:“如果我們不讓孩子直接體驗自然的奇妙與好處,我們就無法幫助他們學會愛和保護這個星球。”與自然元素的親密互動能夠讓兒童認識到自然特征對游戲和學習的重要性,戶外空間所提供的松散材料,如樹葉、泥土等是增加自然體驗的必要元素。

3 結論與展望

3.1 結論

研究結果表明,我國兒童的童年自然體驗存在顯著代際差異。隨著時間的遷移,鄰里自然程度、戶外游戲頻率、自然空間的使用、自然游戲類型上的參與程度均呈現逐代降低的趨勢。過去的兒童對森林等純自然空間的使用程度較高,而當代兒童對純自然空間的使用顯著減少,經常前往的活動空間是人工設計的游樂場所而非自然的環境。自家庭院、居住小區花園和附近街道空間一直是受兒童喜愛的戶外活動場所,三者共同構成兒童日常活動最頻繁的社區鄰里空間。當代兒童對設施器械類和電子游戲類的參與程度遠遠高于過去時代的兒童,自然游戲的參與頻率相對過去大大降低。

個體成年后的自然關聯性受到童年時期自然體驗頻率的強烈影響。童年時期的鄰里自然程度、戶外游戲頻率與個體成年后的自然關聯性顯著正相關;自然空間的探訪和自然游戲、社交類游戲的參與對兒童自然關聯性能產生積極正向的作用。

3.2 展望

社區鄰里空間是兒童活動最頻繁的區域,其空間質量不僅對多樣化和刺激性的自然環境體驗有重要價值,對于環境所提供的多樣化游戲和學習行為也有重要貢獻[17]。目前我國大多數社區兒童活動空間的設計仍采用美國20世紀70年代兒童游戲場的設計方式,充斥著以“器材—圍欄—鋪地”為主的“KFC”式(Kit,Fence,Carpet)設施組合模式,缺乏讓兒童融入自然的環境特質[5]。戶外環境有利于兒童玩耍,兒童的自然游戲和學習、解決問題的能力和社交能力需要在戶外空間中得到施展,自然材料的復雜性、可塑性和可操縱性應該滿足兒童不同的游戲行為[18]。王霞、劉孝儀[19]提出“自然式兒童游戲場” 的概念,提倡采用自然元素和材料設計兒童游戲場地,并為兒童提供身體活動以及挑戰和冒險的機會。因此,針對兒童偏好的環境特征,在人工化氣息濃厚的活動空間中增加石頭、泥土等松散的自然材料以及可供兒童自由活動的自然區域,改變我國傳統兒童活動空間只適用于運動量較低、活動范圍有限的幼兒的現狀,展現空間更豐富的探索樂趣,能夠達到促進兒童外出與自然接觸的目的。

城市社區內部的住宅綠地、社區公園等綠色空間的使用對兒童親自然性的形成有重要貢獻[20]。目前,國內關于社區公共空間的兒童自然體驗設計的研究甚少。因此,基于我國現有的城市綠色基礎設施建設,如何在無法新增大量兒童專用綠地的情況下,通過科學優化現有空間的景觀特征,營造促進兒童與自然聯結的社區公共空間是未來關于兒童親自然體驗研究的重要方向。