海口市石山火山群國家地質公園游步道構建*

馬 昊 許先升 付 暉 李玉杰 候 藝 陳有錦

海南大學林學院 海口 570228

游步道(Trail)是地質公園重要的景觀廊道體系,是連接游人欣賞自然景觀和人文景觀的重要游覽線路。其概念的首次界定源自美國RTC(Rails-to-Trails Consevancy),認為游步道是一種小徑,它不單單是城市居民的交通通道,還是一種無機動車干擾的組合[1]。在國內,游步道一般被界定為一種具有生態感知和文化展示作用,并在景觀中具備組織和整合作用的線型交通空間。它是一個承載科教信息、展覽并傳承歷史文化、探索自然真諦、刺激城市復興的景觀綜合體[2]。

國外對游步道的相關研究較早,特別是英美等國的研究已形成了完備的理論體系,且建設經驗豐富。1965年,英國鄉村局建設的奔寧國家步道是英國歷史上第一條國家步道。20世紀20年代初,美國國內的民間組織將一些分散的野外小徑串聯起來形成美國歷史上第一條游步道(阿帕拉契游徑)。由于戶外運動在美國的興起,游步道系統的建設受到了極大的關注,1968年美國頒布了《國家步道系統法案》,正式對游步道的建設擬定了統一的標準和規范。目前美國游步道的發展已經較為完善,為人們日常娛樂出行提供了良好的戶外空間[3]。

國內目前關于游步道的規劃與設計的研究并不多,且主要集中于2003年以后,李瑞東[4]率先在國內提出了關于游步道的概念,并針對游步道的節點和路段設計進行了相關討論研究。羅志軍等[5]對游步道的設計提出了探索性意見,研究的對象主要集中在城市步道和居住區外步道上。汪言盛與范興毅等[6]通過對黃山風景區的游步道勘察,總結了游步道設計的施工標準。香港和臺灣地區森林公園游步道建設較早,已形成了完善的分級理論,可為國內景區的游步道建設提供理論參考。總體來看,目前我國關于游步道的專業性研究并不多,且主要集中于森林公園、城市郊野公園和風景名勝區,關于地質公園的游步道建設研究幾乎空白。

1 研究區概況

1.1 豐富的地質資源

石山火山群國家地質公園隸屬于雷瓊世界地質公園,位于海南省海口市石山鎮,公園占地108 km2,距市區15 km,距石山鎮1.6 km,該地屬地塹—裂谷型基性火山活動地質,是中國為數不多的全新世(距今1萬年)火山噴發活動的休眠山群之一[7]。園中的地質遺跡主體為40座火山構成的第四紀火山群,其類型有碎屑錐、熔巖錐、混合錐、瑪珥火山等,幾乎涵蓋了玄武巖火山噴發的所有類型;除此之外還有30多條熔巖隧道,最長約2 000 m,隧道內部景觀形態豐富奇妙,為國內外所罕見。

石山地區經過數萬年的演變,不僅形成了獨具特色的地質遺跡,公園內文化景觀資源也極其豐富。園區內現存國內罕見的火山文化古村落24個,村內建筑全部用氣孔狀玄武巖建造,許多精美的古建筑,眾多炮樓、牌坊、古井等至今保存完好,散發著厚重的歷史氣息和火山風韻。

1.2 存在的問題

1)園內基礎設施不足。完善的基礎設施不僅可以提高游客出行的效率,還可以增強旅游區對游客的吸引力。而目前石山地區現存道路多為土、石村路,道路條件差,且交通流線較為混亂;缺乏專門的旅游線路,驛站、服務站、路標站牌等服務設施也相對缺乏,給游客游覽帶來很多的不便和阻礙。急需規劃合理的游覽路線,并配置相應服務設施。

2)景觀開發缺乏引導。現階段石山火山群國家地質公園開發以獨立開發、點狀開發、初級開發為主,缺乏統籌規劃。已開發景點僅有以馬鞍嶺火山口為主體建設的火山口公園,以及數個分散分布的傳統名村如美社村、儒豪村、三卿村等。景區不成系統,景點之間缺乏聯系,整個公園的景觀開發尚有很大潛力。

2 構建地質公園游步道的作用

2.1 有利于地質公園的景觀資源整合

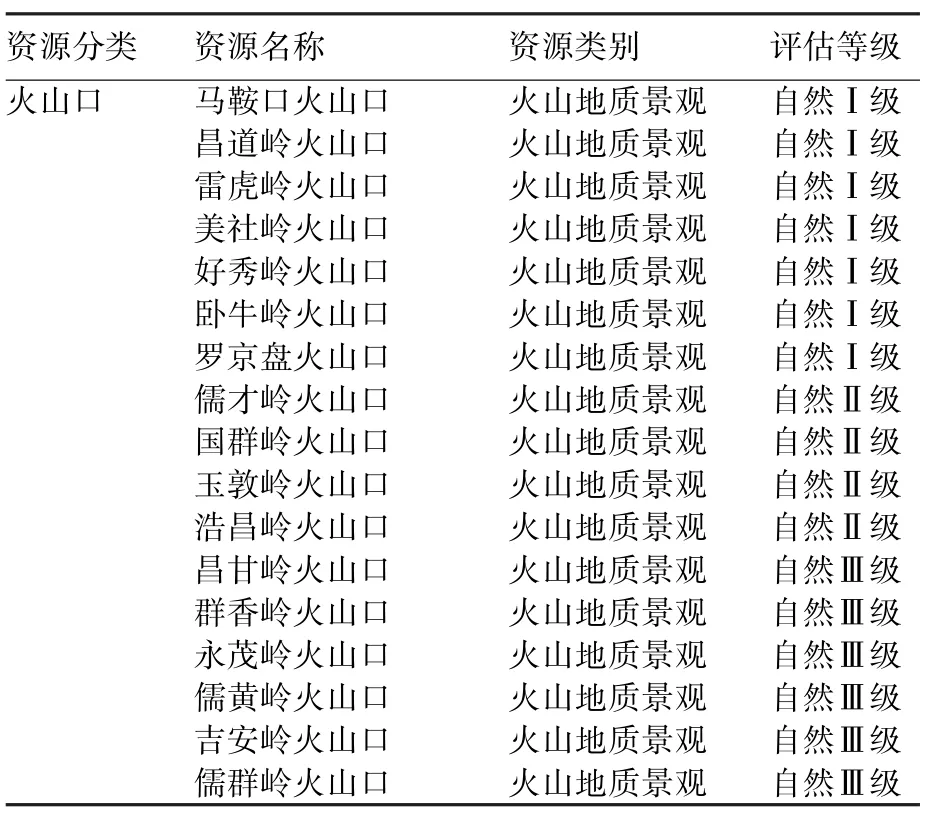

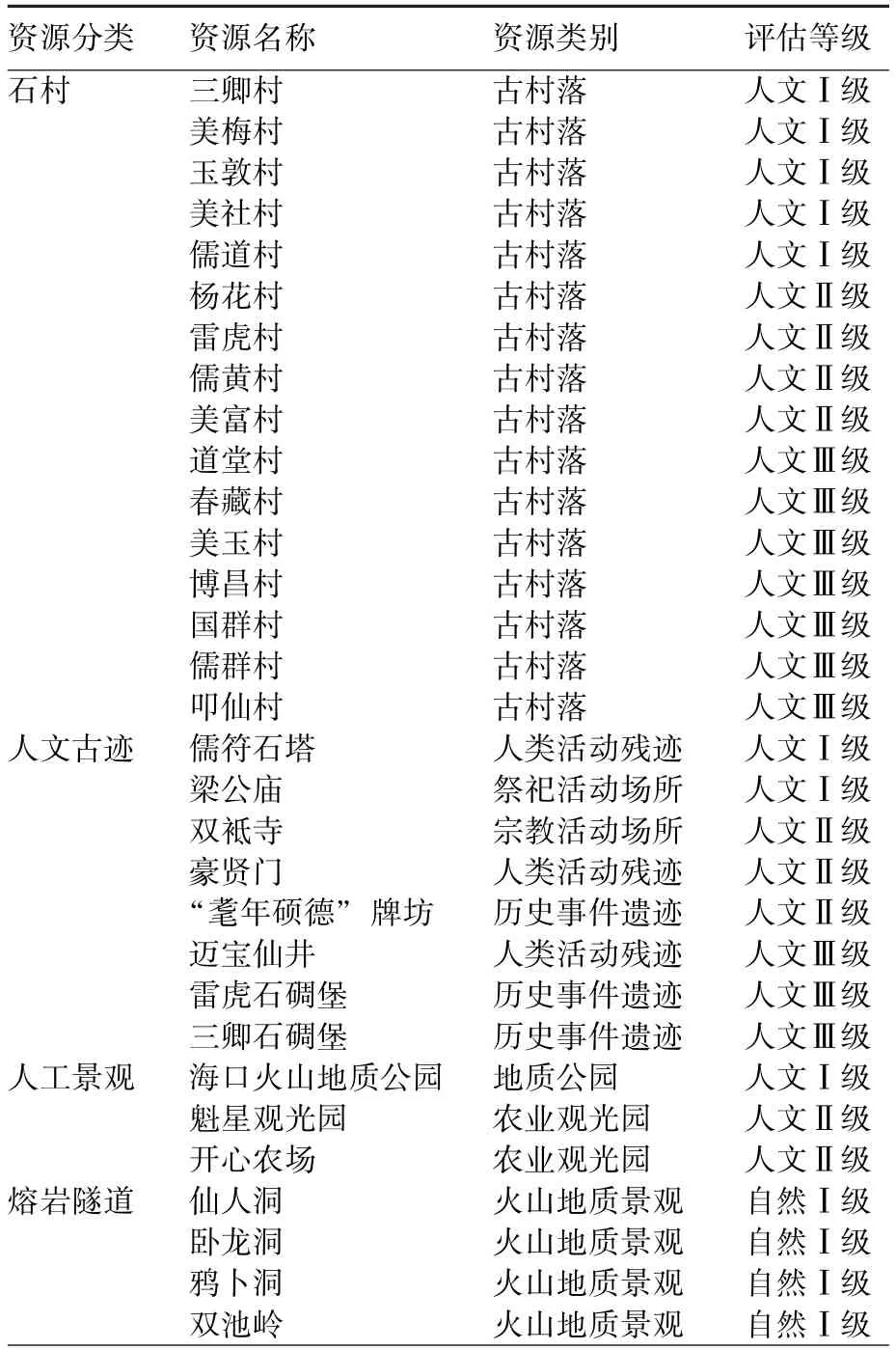

被選擇規劃為地質公園的地區,自然風景壯麗,生物多樣性豐富,環境中具有足以代表地區特色的地形地質。有些地質公園內的人文資源如民俗、古村落、歷史事件遺跡等也十分豐富,對地質公園內不同類型景觀資源的整合可以增加規模效應,相同類型的景觀資源整合可以豐富旅游產品體系[8]。合理利用和規劃景觀資源是保護景觀資源環境的有效手段,能夠為當地提供可持續發展的物質基礎,例如石山火山群國家地質公園,根據公園內景觀資源的調查評估(表1),利用游步道將景觀價值高、對生態環境破壞小的景點有機地串聯在一起,并將自然環境滲透到游步道的沿線景觀之中,從而為人們融入自然和參與戶外活動提供有效媒介。

表1 (續)

表1 園區景觀資源評價表

2.2 有利于完善地質公園的旅游交通體系

目前國內地質公園內部交通主要以人車共行的道路為主,安全性和趣味性都有待提高。在公園中發展游步道系統可以完善地質公園的旅游交通體系,推廣綠色出行理念。景區作為對交通設施使用最頻繁的領域之一,提倡綠色出行理念可以極大地保護當地環境,減少資源浪費[9]。石山地區目前道路基礎設施較為落后,構建地質公園游步道系統,外部連接城市主要干道、內部重新梳理交通網絡不僅可以豐富游客的出行選擇,也可以為當地居民的日常出行提供便利。

2.3 有利于推進地質公園的科普教育

在地質公園內發展游步道系統可以為使用者們提供一個學習和研究自然環境的場所。地質公園往往遠離城市,在城市環境逐漸惡化的今天,人們可以通過游步道系統欣賞壯美的地質景觀。與此同時,步道系統也是一個絕佳的科普場地。游客可以在這里認識動植物種類,了解自然常識,增進與自然的關系;專業研究人員利用步道系統可以更加方便地進行研究活動。因此,地質公園步道系統既有助于提高公民科學素質,又可以培養公民的環保觀念。

3 石山國家地質公園游步道構建策略

3.1 合理規劃選線

游步道的選線是規劃設計中的骨架部分,選線的合理性直接影響其建設的可行性[10]。優秀的選線道路可以起到紐帶作用,將地質公園中的各個要素連接一體,引導人們前往不同景觀之間。石山國家地質公園游步道的選線遵循以下原則:

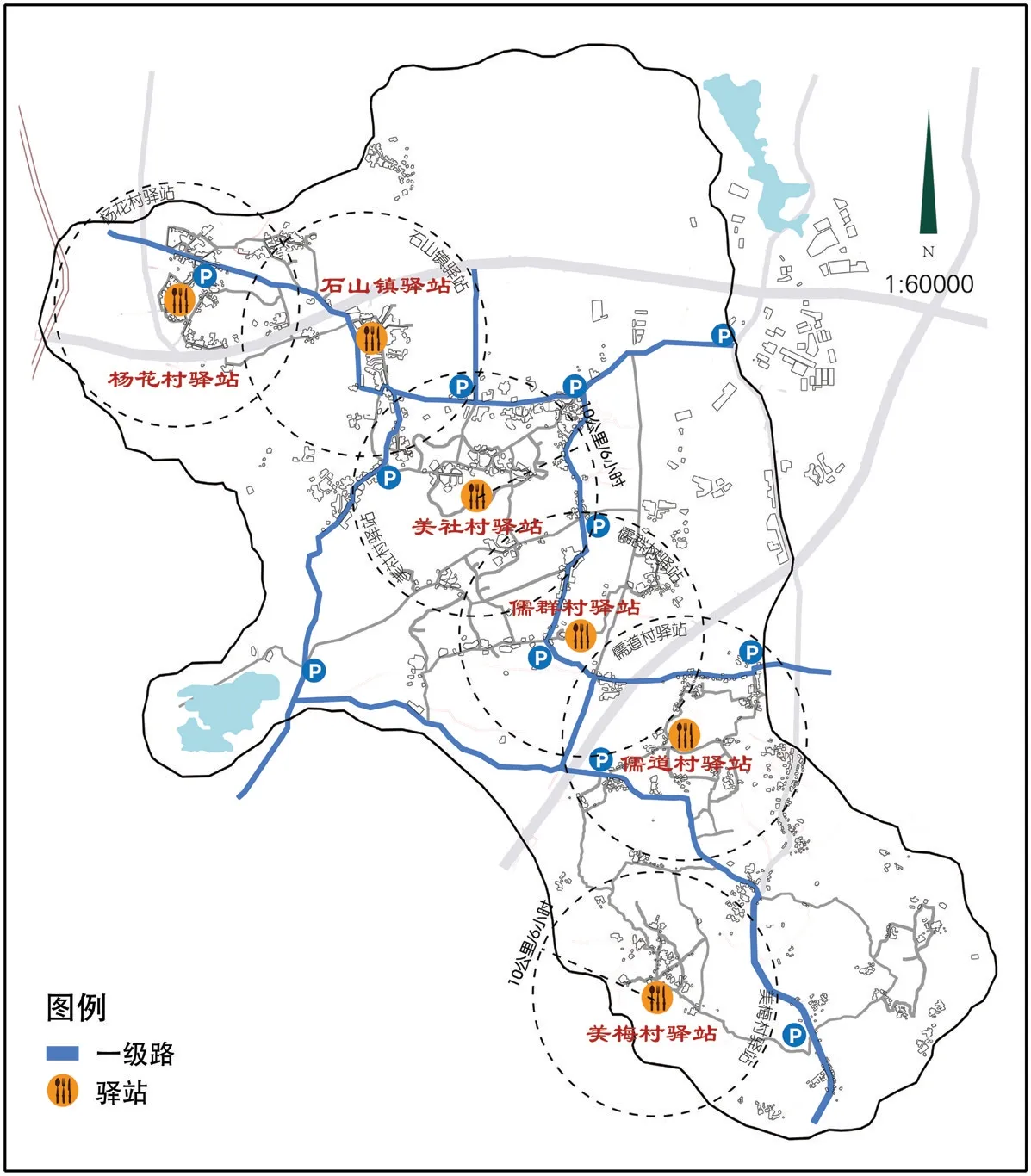

1)分級原則。根據空間跨度和實際需求的不同,游步道可分為3個等級。一級道為快速路,直達性高,用于串聯各個主要景觀分區,方便游人快速到達和離開。二級道為騎行加步行道,可達性高,是主要的游憩道路,用于連通系統內部的各個景點并對行人進行引導游覽。三級道為步行道,觀賞價值高,供游人徒步游覽一些自行車不便到達的景點。各層等級道路互相組合、共同作用,組成了便捷完善的交通系統。

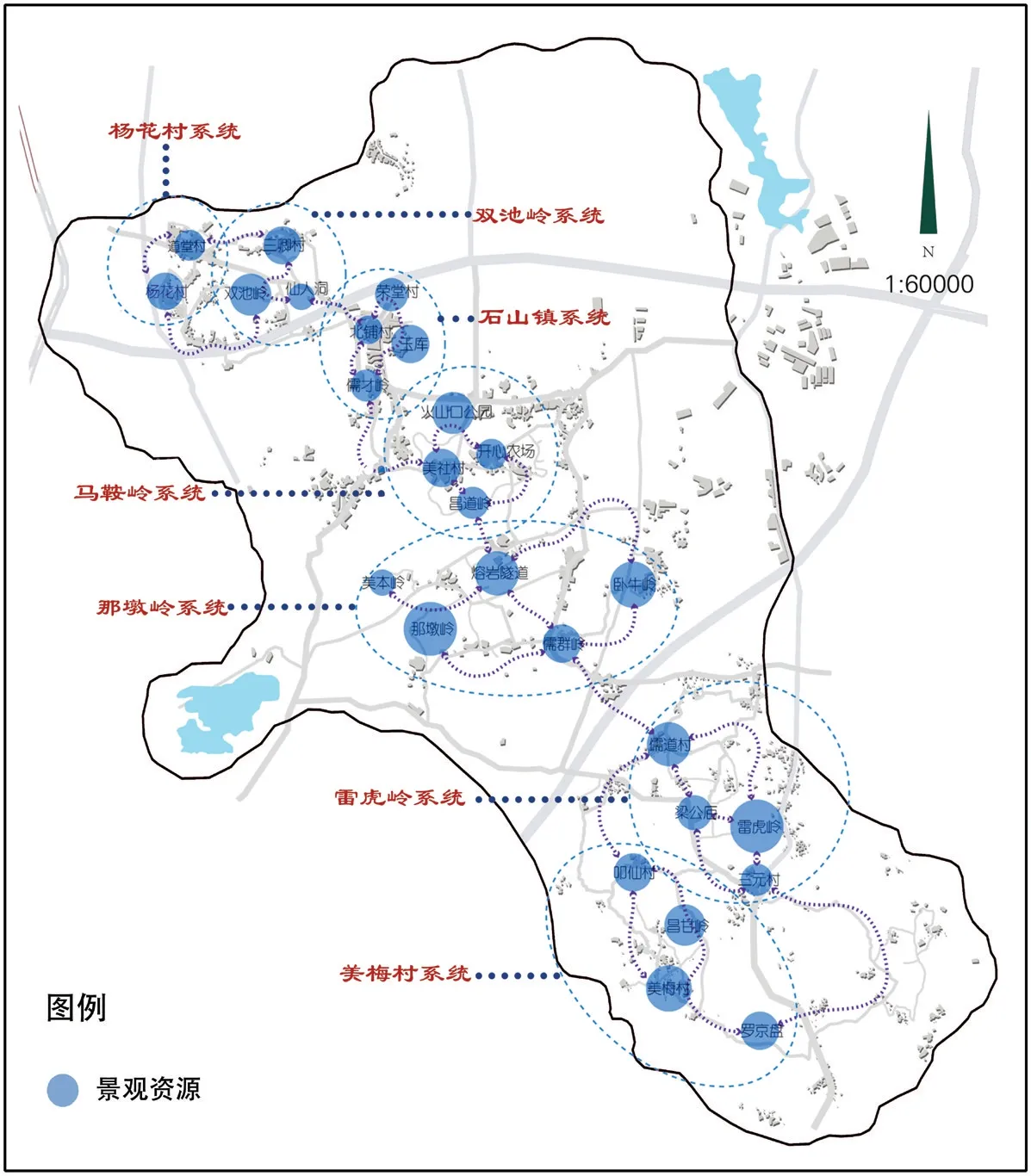

2)系統性原則。石山國家地質公園中的地質遺跡分布較為分散,需要根據其地理位置設立系統分區,形成獨立的游覽系統。分區的大小應適宜,讓游客可以輕松地游賞整個分區內的景點。經調查分析,將石山火山群國家公園的游步道分為7個分區(圖1),這些分區系統各有特色,景觀類型互補;此外,通過對資源的組團可以解決景觀同質化的問題,提升景觀的吸引力。

圖1 系統分區

3)舒適性原則。游步道應是令游人感受愉悅、有趣的場所。從游憩心理學的角度說,同一條步道上如果只出現一種或兩種景觀,則會讓人感覺單調乏味,產生一種步道過長且無趣的錯覺[11];反之,若一條道路能給予游人封閉、開放、覆蓋、全景等多種觀景體驗,那么這將是一條優質的步行路線。在規劃時,需要明確每條道路的特色景觀所在,要將風景融入道路之中,增強游憩的趣味性、舒適性。

4)生態性原則。任何人為的開發建設都會或多或少地對自然環境造成影響甚至沖擊。選線時應尊重場地原有的環境、風貌和現狀,對資源加以利用,盡量降低對其的干擾。火山群地區的森林資源豐富,不適宜的道路建設將會導致森林植被退化、水土流失,以及景觀生態的分割破碎。游步道應避免穿越濕地、農田和土壤地質條件較差的區域,若必須經過,應在上方架設木棧道作為過渡,以減少對環境的沖擊。

3.2 營造地域性的游覽空間

游步道是人們日常放松、出行、探險的活動場所,也是人文精神和景觀環境的具體表現空間,道路的結構應和人們日常活動需求相配合[12]。在人車并存的空間中,步行道路一般設置在機動車道旁,用綠化和景石加以分隔,保證行人的安全。其次,利用路面色彩的變化以豐富游人的行走體驗,提醒游人道路等級的轉換,起到警示標識的作用。同時將雕塑小品滲透在游步道的景觀環境中,展現地區文化特色和時代精神,增添道路空間的生機和活力。

海南的夏季炎熱,游步道的植物搭配要重點考慮其遮蔭效果,盡量采用本地樹種,如小葉榕,小葉欖仁等大喬木,形成縱深的林下空間,保證騎行者和行人的使用舒適性。在一些特殊節點上,植物配置應有開有合、高低起伏,構建植物前景,留出遠景畫面,便于人們觀賞沿途風景。

石山區域的村莊具有十分濃郁的原生態風格。房屋及建筑均是由火山巖壘砌而成,石頭墻繞村而建,隨處可見年代久遠的火山巖石小道,石桌子、石凳等,當地人喜歡在具有高大植物的地塊營建交流場所,納涼嬉戲。步道系統在經過火山村落時,需充分考慮當地居民的生活習慣,巧借村落中的標志物、節點、設施等打造休閑游覽民俗體驗場地,為本地產業發展注入活力。

3.3 完善基礎服務設施

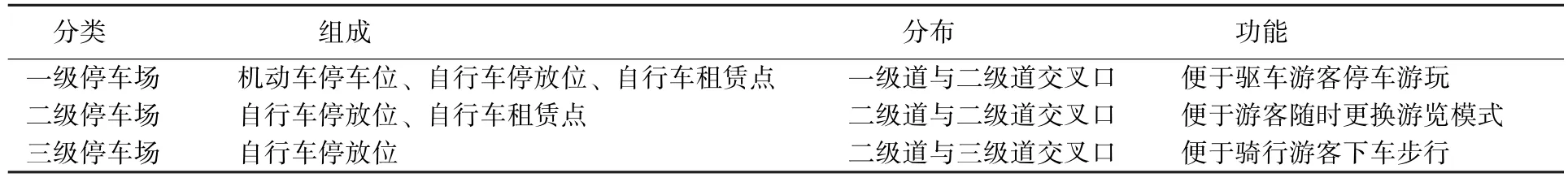

1)停車設施。公園游步道中的停車場除了為車輛停放提供場所之外,還起到了換乘的作用[13]。停車場的選址應在公共交通合理換乘的范圍之內,覆蓋半徑一般為9 km,即1 h的騎行距離。本研究將停車設施分為3級,功能各不相同,組合在一起可以更加便捷地服務游人(表2、圖2)。停車設施在設計上應主張景觀化、多樣化、藝術化,利用鮮艷的色彩和現代的材質增加空間的活躍性和趣味性,吸引人們參與戶外活動。

表2 停車設施分級介紹

圖2 停車系統規劃

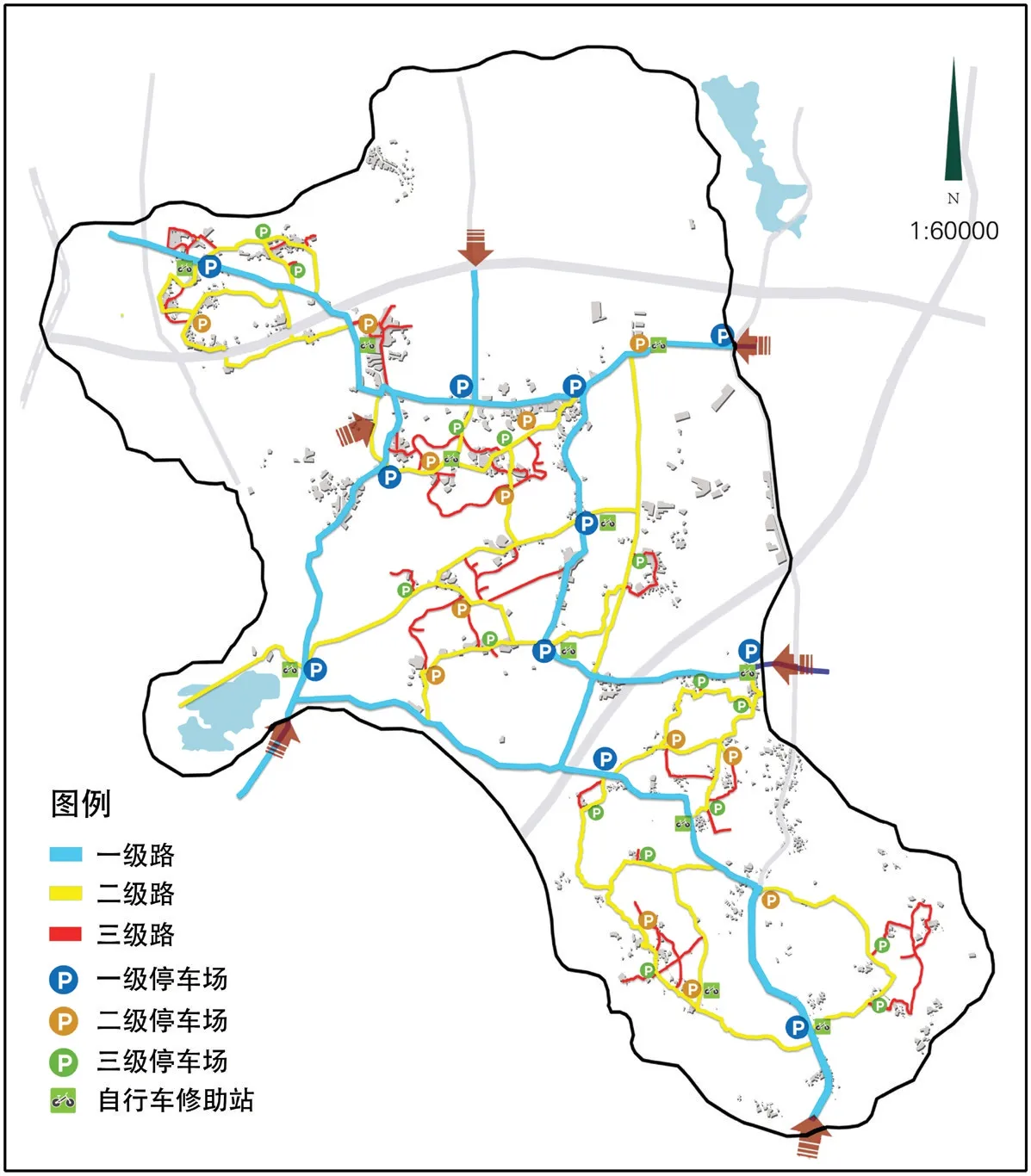

2)驛站。驛站是游步道中的服務設施綜合載體,具有服務管理、配套商業、科普教育、安全保障等功能[14],其不僅為游人提供舒適的室內活動空間,也是重要的文化展示窗口。為避免驛站出現分布不均,無法綜合協調等問題,研究將驛站的覆蓋半徑設置為10 km,游客在步行3 h之內即可到達周圍最近的驛站休息(圖3)。驛站的設計應與所處環境相融合,盡量采用本地的建筑石材,例如石山火山石,根據所處位置不同,采用與之相適宜的或傳統或現代的建筑設計手法。驛站的周圍環境應主要借用現存的自然景觀元素,如樹、石、水景、林緣線等,通過借景將周圍的聲光香色映入驛站之中,創造怡人的休憩環境。

圖3 驛站規劃

3)標識系統。清晰明確的游步道標識系統可以提供人們正確的出行信息,指導人們快速到達目的地,從而更好地組織交通[15-16]。標識系統的設計應立足于對場地的合理分析,不僅要從功能方面考慮,還要在審美和藝術層面反復斟酌,要將當地的自然或歷史文化特性融入設計語言,以簡潔的形象展示給游客。石山地區的火山文化是其最重要的特征,設計中可以將石山地區特有的火山巖材料運用到標識系統結構中,使游人在游覽途中感受到獨特的火山氛圍。通過在沿線的必要位置設置教育性標識和5G熱點站,游人通過手機掃碼即可獲得景點介紹、知識科普等。

4 結語

景區游步道的構建是一項復雜的系統,從宏觀規劃到細部設計都直接影響到人們的使用感受和體驗。目前,地質公園的游步道研究在我國還處于起步階段,需要長期的積累和探索。本文通過對石山火山群國家地質公園步道構建策略的探討,總結出以下經驗:一是要以游步道系統為骨干對地質公園內的景觀據點進行串聯。二是游步道系統既要考慮自然景觀,又要結合人文景觀,對景點的價值評估是必不可少的前期準備。三是地質公園游步道系統的選線是規劃的重要任務,選線需要基于當地自然環境現狀,考慮可達性、生態性、舒適性、經濟性,并利用道路分級將不同游覽需求的游客分流。四是完善的服務設施是建設地質公園游步道系統的重要支撐。總之,應以使用者的需求為導向,充分體現當地的地域特征,并利用互聯網技術提升游步道的科普功能。

本文首次對石山火山群國家地質公園游步道進行系統規劃是國內一次全新的嘗試。此次規劃基于路網的復雜性,創新地對道路和相關配套設施進行功能分級,保證了不同喜好使用者都能在游步道中流暢地通行。在設計中結合地域文化特征充分考慮人的行為需求,這對其他地質公園的游步道建設具有一定的借鑒意義。